2019年05月07日

PR誌を特集した冊子「神保町が好きだ!」(第12号)

PR誌を特集した冊子「神保町が好きだ!」(第12号)一口にPR誌といっても発刊の趣旨やねらいも微妙に違い、誌面を比較してみると、各誌各様の特徴が際立って見えて面白い。岩波書店の「図書」は、戦中の1942年に休刊のやむなきに追い込まれるが49年に復刊し、現在の公称発行部数も15万部と他誌に比べて多い。

2015年10月号が「800号記念」で、池澤夏樹と斎藤美奈子の「年間千円の愉しみ」と題した対談が掲載されている。池澤はそこで、出版社のPR誌は書評家にとって実にありがたい存在で、新聞に広告が出せないような小さな出版社が、左ページ脇に載せている新刊広告が書評計画に役立っていると語る。斎藤は、毎月100円で出版文化のエッセンスが分かると述べているが、どちらも出版社のPR誌の存在意義を的確に言い当てている。

「図書」は、本文64頁の後に注文用の葉書を挟み、自社出版物の最新情報を別綴じ32頁で紹介している。その分だけ、本文のPR臭は他誌に比べて目立たず、前半に長短含めて5、6本の読切エッセイと後半に8、9本の連載が最近の基本パターン。2019年4月号の連載は9本。佐伯泰英の不定期連載「惜檪荘(せきれきそう)の四季」は、同誌連載終了後に単行本化された『惜檪荘だより』の続編にあたり、人気作家の日常がレポートされていて興味深い。三浦佑之「風土記博物誌」は、残存する風土記から導き出される古代日本の深層が刺激的だ。

前出の池澤も、同誌連載の「詩のなぐさめ」を『詩のきらめき』と改題して刊行し、斎藤美奈子の「文庫解説を読む」も、『文庫解説ワンダーランド』のタイトルで岩波新書にするなど、同誌から生まれた本は多い。定価は本体93円+税、年間購読料は1000円(税、送料込)。「図書」購読係の電話番号と、専用振替番号が裏表紙の広告の下に、虫眼鏡で見ないと読めないような小さな文字で記されているが、本文中には他誌のような申し込み案内のページが無い。特約店での無料配布と、それをきっかけにした定期購読者が多いからなのだろうか。

有斐閣の「書斎の窓」は、1953年の創刊で「図書」に次いで古い。85年から年10回刊、2014年から隔月刊で刊行され(無料)、毎号のページ数はばらつきがある。学術出版社ならではの誌面構成ではあるが、宇野重規の「ベルリンで考える政治思想・政治哲学の『いま』」、依田高典の「行動経済学を読む」、稲沢公一の「市場ゲームと福祉ゲーム」などの連載は、専門外の読者にも興味深かった。隔月刊化以降はウェブでも公開されていて、バックナンバーも読むことができる。

集英社「青春と読書」(左)と、岩波書店「図書」

集英社「青春と読書」(左)と、岩波書店「図書」集英社の「青春と読書」は1966年9月創刊。同社は同年3月、「ジュニア小説」(春号)を季刊で創刊するなど、ジュニア小説ブームの真っただ中だったので、それが「青春と読書」という誌名にも反映したのだろう。当初不定期刊で本文32頁。無料配布だったが、現在は定価90円(本体83円)で、年間購読料900円(税、送料込)。最終ページに〈定期購読ご案内〉と振込用紙が挟み込まれている。中綴じ本文96頁の中央に別綴じで4頁分カラーが挟み込まれ、直近の4月号では北方謙三の『チンギス紀 四 遠雷』刊行記念の「ウズベキスタン取材記」が掲載されている。特集や巻頭インタビュー、対談やエッセイも、新刊書の紹介がらみの記事が多く、きわめてPR誌らしい構成だ。とはいえ、かつて椎名誠の『岳物語』に始まる人気小説シリーズの発表舞台であり、現在も「椎名誠のエンディングノートをめぐる旅」を連載中だ。他にも連載の単行本化は意外に多い。昨年(2018年)亡くなった、さくらももこの大ベストセラー『もものかんづめ』シリーズも同誌連載だった。

新潮社の「波」は1967年の創刊で当初は季刊だった。69年に隔月刊になり、72年より月刊化。現在は中綴じで平月の総頁は128だが、企画に応じて中央に16頁をカラーなどで挟み込むこともあり、他誌に比べてボリュームがある。定価100円で、1年分送料込み1000円(ともに税込)。最終ページに〈読書人のための文藝情報誌「波」が毎月、確実にお手元に届きます!〉と、1ページを使って詳細な申し込み案内がある。表紙には本文で紹介する著者の写真と手書きのメッセージを配し、座談会やインタビューやコラムも含めて自社の新刊書に関連する記事が多い点は「青春と読書」に共通している。ページ数が多い分だけ連載も7~9本と多く、最近号では、ブレイディみかこ「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」、伊藤比呂美「URASHIMA」、保阪正康「昭和史の陰影」、川本三郎「荷風の昭和」など、なかなか充実している。同誌から生まれたベストセラーは、古いところでは井上ひさし『私家版 日本語文法』、山口瞳『居酒屋兆治』などたくさんある。

筑摩書房の「ちくま」は1969年の創刊で、現在は本文64頁の後に新刊案内など16頁。定価は本体100円+税となっているが、年間購読料は1000円(税、送料込)。新刊関連書評が数本入るほか、連載が2019年4月号では12本と他誌に比べて多いのは、かつて同社から刊行されていた『展望』休刊後の、書籍コンテンツ源としての役割を担っているからなのだろう。それだけに多彩で読みごたえもある。

斎藤美奈子「世の中ラボ」は既に108回の長期連載。時々の話題にあわせて関連する本を3冊紹介して読み比べるものだが、時として一般には知りにくい本の紹介もあって、ここで読んで購入した書籍がこれまで何冊もある。梨木香歩「風と双眼鏡、膝掛け毛布」、ほしおさなえ「東京のぼる坂くだる坂」、井上理津子「絶滅危惧個人商店」、猪木武徳「地霊を訪ねる」、ブレイディみかこ「ワイルドサイドをほっつき歩け――ハマータウンのおっさんたち」など、ちょっとひねったサブカルっぽさや路上観察学的要素もあって、いかにも筑摩書房らしい。岸本佐知子「ネにもつタイプ」の206回、穂村弘「絶叫委員会」の138回と長期連載のエッセイや、藤田貴大の小説「T/S」もある。鹿島茂の評論「吉本隆明2019」も3月号から始まっているが、鹿島は同誌に長期連載した『神田神保町書肆街考――世界遺産的“本の街”の誕生から現在まで』を一昨年(2017年)刊行し話題を呼んだ。昨春刊行された西加奈子『おまじない』、かつてベストセラーになった赤瀬川原平『老人力』も同誌から生まれた。web版(webちくま)も充実していて、連載のバックナンバーも見やすい。

筑摩書房「ちくま」(左)と新潮社「波」

筑摩書房「ちくま」(左)と新潮社「波」70年代後半になると、講談社や小学館などの大手が、自社出版物の宣伝も兼ねた販売用の拡材や一種のサービス品としてPR誌を創刊し、現在まで刊行が続いている。それぞれの発行部数は2万部前後。

講談社の「本」は1976年に創刊され、現在は中綴じで本文72頁。今年の3月号まで「定価(本体93円+税)一年分1000円(送料とも)」とあったが、4月号からは、なぜか定期購読の案内は記載されていない(webでは受け付けているが、送料は別)。表紙はマンガ家の今日マチ子のイラストで、表2に斉藤斎藤の短歌「スキマ通信」を配し、毎号巻頭に新刊関連の特集記事を置く。「新刊エッセイ」が6~8本。連載は原武史の「鉄道ひとつばなし」が279回と長期にわたり、すでに何冊か単行本化されているが、最新の4月号では斎藤の短歌を含め9本。特集は、「19年ぶりのダブル受賞!」ということで、芥川賞『ニムロッド』の上田岳弘の寄稿と、直木賞『宝島』の真藤順丈のインタビュー。同社は雑誌媒体がたくさんあるのだが、自社出版物の点数が他社に比べ圧倒的に多いこともあるからか、特集も含め新刊紹介記事もバラエティーに富み、新刊書籍の宣伝媒体としての役割が大きい。

小学館の「本の窓」は1978年の創刊。当時は雑誌数はたくさんあったものの単行本の出版点数は極めて少なく、児童書、美術、古典、歴史などの全集が書籍の中心だったことから、書店の外商部員が全集予約獲得のために無料配布するサービス品兼宣伝材料して活用されることが多かった。そのため巻頭に全集企画関連の特集記事を30頁以上も収め、総頁が100を超すことがしばしばだった。それでも、同誌の連載から三浦綾子の『銃口』などの名作が誕生していて、文芸誌のなかった同社にとっては、その代役も果たしていた。2000年代に入ってからは、外商での売り上げ減とともに宣伝物としての使命から書籍を生み出すミニ文芸誌的な役割が重視され今日に続いている。最近では、菅原文太の「外野の直言、在野の直感」をまとめた『ほとんど人力』、嵐山光三郎の『漂流怪人・きだみのる』、浅田次郎『わが心のジェニファー』が同誌から誕生。ドリアン助川『水辺のブッダ』が近々出版予定。

平月は中綴じで本文112頁。新刊特集数頁の他、自社本の紹介は数本。連載は12本と「ちくま」並みに多い。巻頭の故菅原文太の遺志を継ぎ山梨県北杜市で無農薬有機農業を続けている妻・菅原文子のエッセイ「朝の紅顔 夕の白骨」は、世相に対する鋭い批判が小気味よく読ませる。中島京子の連続対談「扉をあけたら」も同誌の呼び物の一つ。webでバックナンバーも紹介していてリピーターも多い。奥本大三郎「蝶の唆(おし)え」は、ファーブル昆虫記の訳者が語る自伝的エッセイ。小説は西村京太郎の「十津川警部シリーズ」が長期連載で、すでに何冊も単行本化されている。井沢元彦・原作、漫画・千葉きよかずのコミック版「逆説の日本史」は、カラー版がwebで読める。年10回刊で定価100円(本体93円)。年間10冊の購読料1000円(税、送料込)。巻末に振込用紙が挟み込まれている。

KADOKAWA発行の「本の旅人」は、角川書店創立50周年の1995年に創刊。平綴じ角背で、本文は136頁から164頁と流動的だ(税込100円、年間定期購読は税込1000円)。毎号巻頭にカラーが32頁あるのが他誌との大きな違い。新刊書関連の対談やインタビューが、著者の顔写真を扉に配し、カラーで何ページにもわたって紹介されるからインパクトもあり宣伝効果は抜群だ。「今月の新刊から」が、毎号7~9本掲載されているが、連載も6~7本。直近の4月号では、中野京子「新 怖い絵」、梯久美子「サガレン紀行」、原武史「地形の思想史」などのノンフィクションの他、長野まゆみ「その花の名を知らず」、篠田節子「失われた岬」、伊東潤「もっこすの城 熊本築城始末」の小説も。これまで、黒岩重吾『人に定めなし』、佐々木譲『北帰行』、山本兼一『信長死すべし』、大島弓子『グーグーだって猫である』などの他、昨年NHKの大河ドラマになった林真理子の『西郷どん!』も同誌から生まれた。

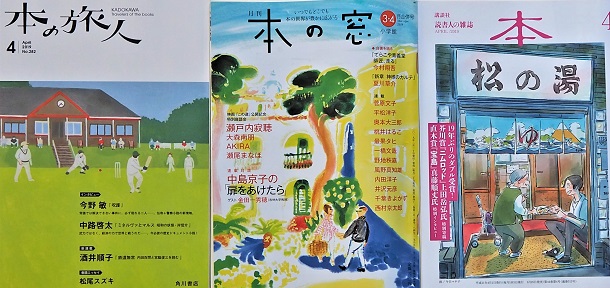

左からKADOKAWA「本の旅人」、小学館「本の窓」、講談社「本」

左からKADOKAWA「本の旅人」、小学館「本の窓」、講談社「本」こうして通観すると、各社各様の刊行意図とねらいも見えてくる。版型のA5は同じだが、「図書」「ちくま」「本の旅人」は角背で他は中綴じ。「青春と読書」と「本の旅人」は、カラー頁もあることから、本文のレイアウトも手が込んでいて、初めて手にした読者も取りつきやすく、若い読者も多いのではないだろうか。一口にPR誌といっても、宣伝媒体に特化しているのか、定期購読料と連載の単行本化で採算を取ろうとしているのかで、各誌の台所事情も透けて見えるようだ。連載ラインナップを見ると、小説をのぞいては、文芸誌や総合雑誌で扱いにくいノンフィクションなどが、PR誌でフォローされていることもわかる。そこにPR誌独特な存在意義があるともいえようか。

デジタル化の波に乗って、各誌ともにweb対応しているが、平凡社の「ウェブ平凡」のように、紙媒体無しでネット配信だけしているところもある。書き下ろしが難しい著者の連載を収めたり、平凡社の主流だった人文書系とは違う著者に依頼したりして、同社出版物の多様化に寄与している。こうの史代の『ぼおるぺん古事記』(全3巻)のように、ここから生まれた話題作もある。ウェブマガジンとしてのPR誌の可能性も今後どのように展開していくのか注目していきたい。

*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください