2019年05月08日

広島カープ、弱いですね。

選手たち以上にメンタルの弱い「カープおじさん」である当方は、球場に通っては体力気力を消耗して仕事に戻るという生活で、いい感じで老化が進展している次第です。

いくらぼっち観戦を気どっても、これではあまりに辛い、辛すぎる。10年前は平気だったのに、変に楽しい3年間を過ごしたせいで、今の私は「弱いカープの楽しみ方」を忘れてしまったのかもしれない……。

ということで本欄「神保町の匠」の一部を乗っ取って、著者と一緒にカープを観戦して出版事情を取材する企画を勝手にスタートさせていただきました。この仕組みなら、試合展開がアレでもビールは楽しく飲めますからね。

これから球場を舞台に、いろんな著者の人となりと「考えていること」を伝えていければと思います。

第2回にご登場いただくのは、漫画家のカラスヤサトシさん。コミックエッセイという、みんな読んでいるけれど中身がよくわからない世界について、神宮球場でビールを飲みながら話を訊きました。

神宮球場にて撮影。自画像と全然違うじゃないですか、とよく訊かれるそうです。本人の答えは「小学生のころはあんな感じだったんで」とのこと

神宮球場にて撮影。自画像と全然違うじゃないですか、とよく訊かれるそうです。本人の答えは「小学生のころはあんな感じだったんで」とのこと

――青空の下でのビールはおいしいですなあ。

カラスヤ まったく。……って野球を観ないでいいんですか? よくわからないけれど、グラウンドから目を離したらアカンのと違いますか? ほら、あのトンボかけてる人ら、めっちゃ早ないですか!

――いや、だから今はイニングの間なので、グラウンドを見ないでもいいんですよ。しかし選手じゃなくてグラウンド整備の人の技術に着目するとは、いきなり目の付けどころが独特ですね。

カラスヤ いやあ、正直、野球ようわからんのですわ。甥っ子は高校で野球部なんやけどね。

――おお、かつてのカラスヤさんの漫画で容赦のない突っ込みをされていた子どもが、もうそんなに大きくなられているのですか!

カラスヤ そうですね。なんだかんだと長く漫画家をやれていますから。デビューしたのが1995年、初単行本が1997年。それから今まで数えると……。

――(スマホで検索して)もう39冊も単行本を出されているのですね。しかもその大半が、いわゆるコミックエッセイ。これって、作者が自分を切り売りするような漫画だと思うのですが、よく続くものですねえ。

カラスヤ ええっ、何でそんな上から目線な! でもまあ、自分でもよく続いてるなと思います。

――すみません。つい作風に影響されて、失礼な口をたたいてしまいました。

カラスヤ まあたしかに、人なら誰でも少しは持っている「他人を見下したい欲」を満たしている作風になっている自覚はあるかな。編集者にも、アオリ文で「カラスヤの愚行・奇行」とか、「キモカッコワルイ」とか、さんざんな書かれようやもんなあ……。

――だからといって、私が失礼なことを言っていい理由にはなりませんね。すみませんでした。それにしても大変な仕事を重ねておられると思います。

カラスヤ 数年前、忙しさがピークやったときは12誌で連載していたけれど、かなりヤバかった。打ち合わせ中に寝落ちとか、自分も失礼なことをしていました。いつもウツロな顔をしていて、家族にも心配されてました。過労かなんだかわかりませんが、そのころ2回入院しましたし。虫垂炎と胆石で。数えてみたら、月産100枚とか描いていたんですよね。

――それじゃあネタも続かないでしょう。

カラスヤ むしろバタバタのときほどネタは出てくることは出てきますが、もう何でも描いて、ヨメから「そんなことまで描くな!」と怒られたりしてました。いつの間にか「半年以上前の出来事なら描いてもOK」という私が勝手に決めたルールができたんですけどね。描いてほしくなさそうなことはなんとなくわかってきたんでそれは避けてます。使えるネタがどうしても出ないときはあって、ほんとうに苦しかったですけどね、そのときは。

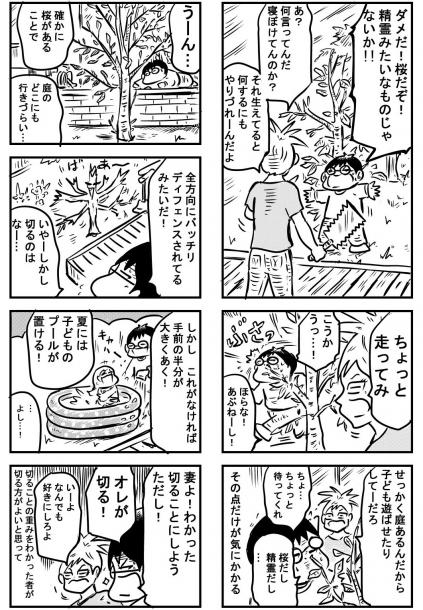

家族との心温まる……ようでそうでないような、なんとも言えない描写もカラスヤ作品の魅力です(『#庭バカ』第1話より)

家族との心温まる……ようでそうでないような、なんとも言えない描写もカラスヤ作品の魅力です(『#庭バカ』第1話より)

――ではどうやってネタを仕込んだのですか。

カラスヤ 一部の編集者からは「無茶ぶりされる人」という扱いになっていました。カラスヤをどこか変なところに送り込んで、ひどい目に遭わせ、自虐的なギャグを描かせる……という。ありがたいことにそれでなんとか回っていたところもあったかも。

――うーん、編集者としては、漫画家に何かインプットすればなにがしか出てくるわけで、楽に仕事ができるというか、たしかにありがたい流れではあるかもしれません。

カラスヤ おっさんが何かひどい目に遭って編集者と口論しながら帰ってくる……そんな話を何回もカネ払って読んでくれる人が何万人もいるとは正直思えんのですが、依頼がある限り頑張りますよ! まあ、さすがにそういう系統の仕事は、40過ぎて少しずつ減ってきましたが。あっ、今度の新刊(『不倫。ダメ、絶対!』講談社)はモロにそれですね。

たしかに、モロに無茶ぶりだ!(『不倫。ダメ、絶対!』第1話より。このタイトルについては後で)

たしかに、モロに無茶ぶりだ!(『不倫。ダメ、絶対!』第1話より。このタイトルについては後で)――じゃあ、日常生活を舞台にする作風へ回帰するのですか。

カラスヤ いえ、切り売りにも限度があると思います。それに、いまのコミックエッセイ業界では、そういうことをしても戦えない気がするんですわ。

――ええっ? どういうことですか。

カラスヤ エッセイマンガに限って言えば、漫画家のキャリアが読者にとって意味なくなっているんですよ。いろんな描き手が出てきました。マンガをそんなに描いてない、という意味での素人、なにかすごい経験をされてたり、なにかを極めていたりする人。そんな人たちが次々と繰り出してくるコミックエッセイと、ずっとマンガしか描いてない人間が競いつづけるのは難しい状況になっている。野球で言えば、かつてはベンチに入っている選手たち同士で戦っていたのに、いまはスタンドにいる大勢の人たち全員と勝負しなければならなくなった。エッセイは描き込みの少ない簡単な絵で大丈夫、という土壌がもとからあったからでしょうが。

――なるほど、ここで言う「ベンチ」とは、かつての「漫画雑誌」のことですね。

カラスヤ そう。自分のパフォーマンスを市場に出そうと思ったら、以前はなんとかベンチ入りしなきゃ、つまり雑誌編集部に出入りできるようにならなきゃアカンかった。そして監督つまり編集長や、コーチつまり担当編集者の言うことをちゃんと聞いて、初めて試合に出してもらえるようになる、雑誌に載せてもらえるようになるわけですね。

――野球に興味がないのに絶妙なたとえですねえ! それでコーチに潰される選手もいれば、アドバイスが自分に合っていて開花する選手もいる、と。個人的には嬉しくない話ですが、編集者が余計なことをしたせいで好きなことを描けず、ものにならなかった漫画家も多かったことでしょうねえ。

カラスヤ ああ……。編集者の意思が入って思うように描けなかった、という記憶がまったくない漫画家はいないかもしれませんね。それでも思い返すと、編集者にもプロとしてのすごみがある人はいたし、それで自分が読まれる作品を描けるようになった面もある。編集者のひどい言動もネタにできましたし。ですが、今はそんな環境ではなくなりつつあります。

――雑誌出身の人間として認めたくはないですが、雑誌が漫画の生産媒体としては徐々に機能しなくなっている、ということですね。

カラスヤ 機能はしてると思いますが、間違いなく弱くはなってるでしょ。大好きで読んでた雑誌にも、休刊・廃刊が相次いでいるのも現実やね。私自身も、雑誌の仕事は以前よりずいぶん少なくなって、だんだんスマホで読む漫画の仕事が多くなってます。原稿受け渡しもデジタル化しまして。そうなると編集者とのかかわりも薄くなっていきますね。前ほど会わない。今年に入って編集者と飲んだのなんて、これで2回目くらい。

――そりゃさびしいですなあ。じゃあもう1杯注文しましょう。球場のビール売りシステムは今も昔も機能してますからね。すみませーん、こっちにもビールを。

カラスヤ 私もどうにか、雑誌の世界が昔のように力強く、華やかにならんものかと思ってはおりますよ。今でもやはり、雑誌に載るのは本当に嬉しい。たとえあまり人が見てなくても。

――それでもスマホというフィールドに、次々と観客が乱入して、一発ネタかも知れないけれど多彩なパフォーマンスを見せる。たしかに、これまでのプロでは厳しい局面かもしれません。

カラスヤ 私が日常生活で何か面白い体験をしたとして、それをそのまま出しても、あるいは突飛な解釈をしても、以前ほどウケなくなっているのは寂しいけども事実やね。乱入する観客も含めて、日常生活を描くプレイヤーが飽和しているんでしょうね。あと、個人的には16年もやってると、さすがにちょっとやそっとじゃビックリされなくなるのは当然だと思います。

――ならば「無茶ぶり」のほうに行くんですか。

カラスヤ ある意味、「ひとり無茶ぶり」になるかもしれません。ただ出し方は変わっていくと思います。一見エッセイではないように見えるかも。いずれにせよ、日常生活をそのままネタにすることは減っていくんじゃないかな。これまで30冊以上もエッセイネタを描いてきた自分だからやれる「非日常」あるいは「半日常」「脱日常」……そういった新しいアングルで描く。ネタの仕込み方も表現の仕方も工夫して、攻めていって、「これは面白い!」と言わせてみせますよ!

――本当だ! さっき話が出た「無茶ぶり」系の新刊、カバーにでかく「不倫。」って書いてるじゃないですか! 一般人でもプロ漫画家でも、そんなアングルは怖くてできませんよ。攻めますねえ!

カラスヤ よう見てください。本のタイトルは『不倫。ダメ、絶対!』です。

――ああっ! 小さく「ダメ、絶対!」って書いてあった! いきなりやられました。

編集者とカラスヤさんの温度差が大変なことに……やはり、攻めています!(『不倫。ダメ、絶対!』第4話より)

編集者とカラスヤさんの温度差が大変なことに……やはり、攻めています!(『不倫。ダメ、絶対!』第4話より)

カラスヤ もっといろんなことをやりますよ。次に出すのは『#庭バカ』(竹書房)です。こちらは不倫マンガと真逆の、隠居じいさんみたいな日常ですね。庭いじりマンガ。本来外出てバカやるタイプではなく、狭い範囲で地味なことをぼんやり観察して面白がってる人間なので、こっちのほうが限りなく素に近いです。っていきなりさっきの話と矛盾して、思いっきり日常の話を出してますが……。

――日常を描くにしても、見たことのないやり方を試しているんですね。

カラスヤ 庭の植物や動物のことだけでなく、嫁との庭をめぐっての対立や、ちょっとシャレにならない隣人トラブルなんかも描いてまして。独身、結婚、子育てに続く、私のエッセイマンガの正統な最新作ですよ。さて需要がどれほどあるのか、少し不安ですが。不倫マンガは超苦しんで描いて、庭マンガは超楽しんで描いてます。どっちも超面白い、と思うよ!

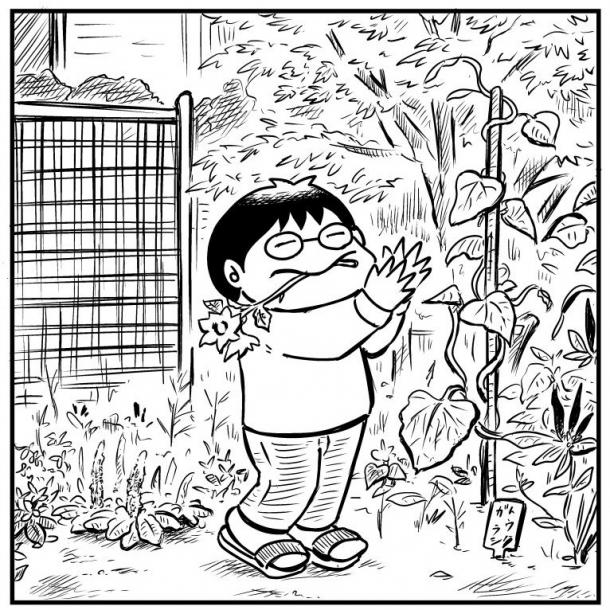

庭いじりマンガのはずが、トラブル発生で本編に入れてないじゃないですか!(『#庭バカ』第2話より)

庭いじりマンガのはずが、トラブル発生で本編に入れてないじゃないですか!(『#庭バカ』第2話より)――参りました。まだまだ新しいことをやってくれそうで、楽しみです。

カラスヤ でもなりゆきですね。結局ずっと変わらずエッセイ4コマ描いてたりして。60(歳)になっても突撃レポとか。それがアリになればそれはそれで嬉しい。頑張ります!

――青空の下で飲むだけでもうまいのに、前向きな話をサカナに飲めるビールはもっとうまいですねえ。カープにも前向きな話題がほしいなあ。

カラスヤ まあ気長に見とってくださいよ。って! ボール! 何でいきなりすぐ近くに落ちてくるねん! 危ないやん!

――ただのファウルじゃないですか。グラウンド整備はとっくに終わったんだから、そりゃ試合も再開しますよ。ちゃんとプレーも見ないと……。

カラスヤ いやそんな、いきなりボールが飛んでくるなんて聞いてないし! 野球って怖いわあ。

――グラウンドからも、カラスヤさんの新作からも目を離してはいけない、ということですね。おあとがよろしいようで。

カラスヤ よろしないわ! ビールこぼれたやないか!

*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください