「大人」の車利用を不問に付すのは不正である

2019年05月21日

4月下旬以降に立てつづけにおきた5つの自動車死亡「事故」は、それぞれに異なる事情が背景にあろう。だが、車と人とに同じ平面を共有させる(大津の例では事実上共有させる)ことで生じた事故という点で、本質的に同一である。それぞれの個別性に注意をむけるのではなく、本質的に同一のこの側面を問う必要がある。この側面を解決すべく努力することなしには、今後も類似した「事故」はくり返しおこる。

では、どのような対策をとるべきなのか。ここでは細かな点まで論じられないが、この間の事故を念頭におきつつ、原則的な方向性――人と車との分離――に立つ改善策を以下に記す。耐えがたいまでにモータリゼーションが過剰となった今、いずれも現実味に欠けると判断されようが、それへむけてのたゆまぬ努力はなしうる。

まず歩道だが、大津でおきた事故現場のように交通量の多い場所や、急カーブのある箇所――かつて鳥取でおきた3姉妹の命が一度に奪われた凄惨な事故を思いおこしていただきたい(「自動車「事故」続出、実現していない人と車の分離」)――には、歩車道の間に「ガードレール」もしくは「ボラード」(石製あるいは鋼鉄製の大きな杭)が設置されるべきである。

交差点の歩道と車道の間に設置されたボラード=筆者提供

交差点の歩道と車道の間に設置されたボラード=筆者提供これがあれば、車道走行中の車が歩道に乗り上げて歩行者をけちらす事故は、かなりの程度においてなくなるであろう(ガードレールの場合は、留め具は車道側につけなければならない。現在それは歩道側についており、歩行者がけがをする例が絶えない)。大津の事故でも、1つの横断歩道と、90度別方向に向かう他の横断歩道の間や、横断歩道の入り口にボラードが設置してあれば、幼い子どもたちの命は守れた可能性が高い。

だが、ガードレールやボラードがあろうと、歩道上で人身事故は常におきうる。いま、車が頻繁に歩道ぞいのビル・駐車場等へ乗り入れ、あるいはそこから乗り出すからである。

そこには、有料駐車場にあるのと同じ遮断機を設置し、センサーで歩行者の不在を確かめた上でバーを上げ下ろしすべきである。利用者(客)が固定的ならば、車にリミッターを装着させ、歩道ぞい出入口に設置したビーコンから電磁波を出して車を制御することもできる。

困難があるとすれば、歩行者・子どもの命より費用負担の軽減を重視しようとする、歩道ぞいビル・駐車場等の経営者・所有者の姿勢であるが、それはもとより論外である。私の生家近くの大型店は、ビルに出入りする車を誘導する警備員を配置して、歩行者の安全を確保している。歩行者と運転者にすべてを丸投げして「事故」の発生に責任を負わない店等が多いが、この大型店の例を見習うべきである。

交差点の手前に設けられたハンプを通過する車。ほとんどの車が速度をゆるめる=八幡市

交差点の手前に設けられたハンプを通過する車。ほとんどの車が速度をゆるめる=八幡市歩行者にとって最も危険なのは交差点である。横断歩道がある場合でもそうだが、それが信号機つきだったとしても一定の確率で「事故」の発生を防ぐことはできない。それは4月下旬におきた4つの事故が事実をもって示した。

横断歩道も一般の歩道なみに1段高くし、あくまで歩道としての機能を高めるべきである。車道を横切るゆるやかな円弧状のでっぱり(ハンプ)を目にすることがあるが、その上を横断歩道にするなら、安全性はどれだけ高まるだろう。運転者にとっては、自らが被りうる危険を考えずにそこを渡ることはできないからである。

もちろん、今回池袋でおきたような事故では、運転者が横断歩道をそれとして認知しておらず、そうした場合に事故は防ぎようがない。だが総じて横断歩道が、横断歩道としての明確な自覚なしに渡ろうとすれば運転者に危害がおよぶ構造になっていれば、その横断に際して、運転者の慎重さは今よりはるかに増す。

そのように歩道なみに高くした横断歩道を、私は「横断車道」と呼んでいる。歩行者が一時的に車道に降り、車道の一部を借りて道を渡るのではなく、逆に車の側が、1段高い本来の歩道を一時的に借りて横断するという考えに立てば、そう呼んで視点の転換をはかるのが望ましい。

もちろんこれは「机上の論理」であることは認める。横断歩道を1段高くすれば、歩行者信号が赤の場合でも車の走行につねに影響が出るからである。私はそれでもよいと思うが(特に比較的交通量の少ない交差点の場合には)、現状からすれば実現はほとんど困難であろう。

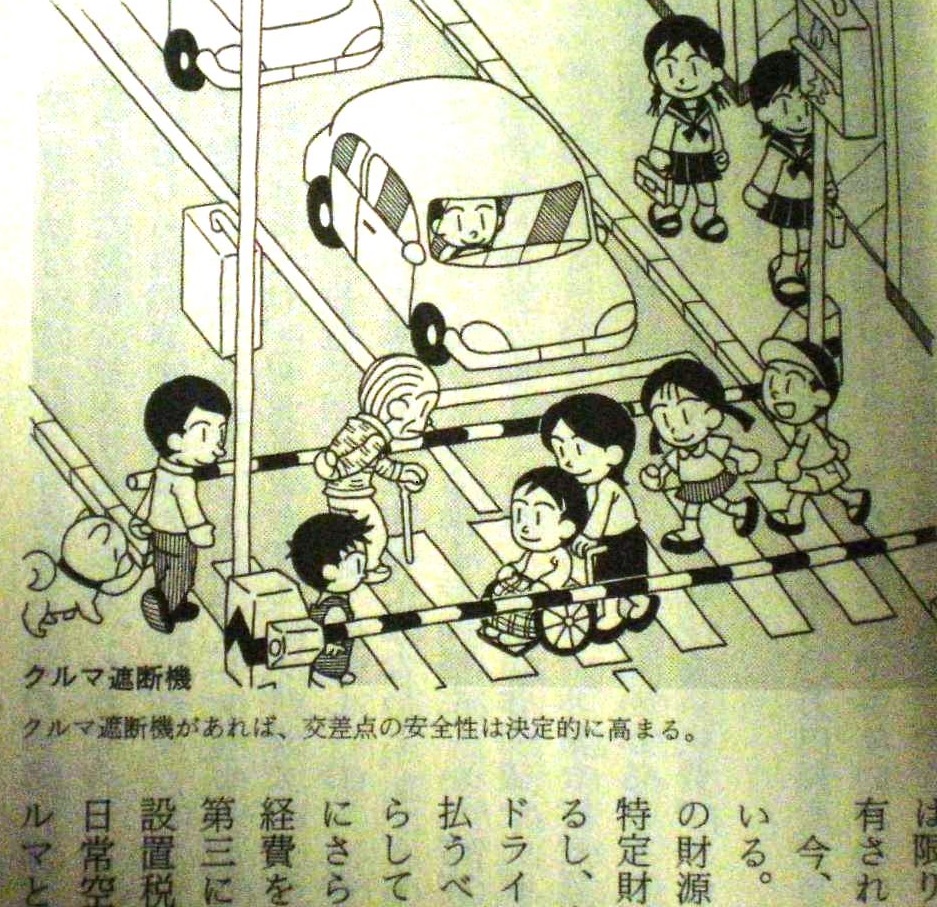

【イラスト1】杉田聡『道路行政失敗の本質――〈官僚不作為〉は何をもたらしたか』(平凡社新書、213頁)より=筆者提供

【イラスト1】杉田聡『道路行政失敗の本質――〈官僚不作為〉は何をもたらしたか』(平凡社新書、213頁)より=筆者提供有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください