映画監督・石山友美さんが読みとく、清張が魅力的な悪女を描いたわけ

2019年06月01日

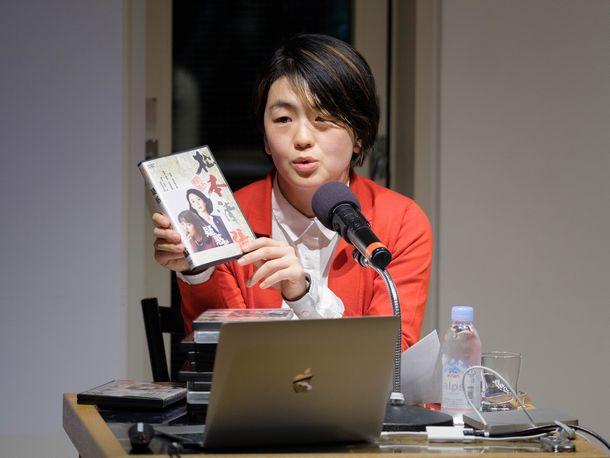

松本清張の魅力について語る石山友美さん

松本清張の魅力について語る石山友美さん「少女は本を読んで大人になる」のシリーズで、松本清張を取り上げることになるとは、正直思っていなかった。「少女」と「松本清張」という、こちらの想定を裏切る組み合わせ。課題図書に『ゼロの焦点』を選んだ石山友美さんとは、一体どんな人なんだろう。

実は寡聞にして、読書会のパートナーであるスティルウォーターがゲストの候補に石山さんの名前を挙げた時、私は彼女を知らなかった。

プロフィールがユニークだ。建築家(石山修武氏)を父にもち、自らも建築を学び、磯崎新アトリエで働いたのち渡米、さらに建築を学ぶが、映像制作に興味をもち、映画監督になる。これまで2本の長編映画「少女と夏の終わり」「だれも知らない建築のはなし」を手掛け、現在は秋田の大学で教鞭をとっているという。

実際にお会いした彼女は、明晰で、半端ない知性と教養にあふれていながら、ちっともそれが鼻につかない、「素直」という言葉がぴったりとくる、のびやかな人だった。

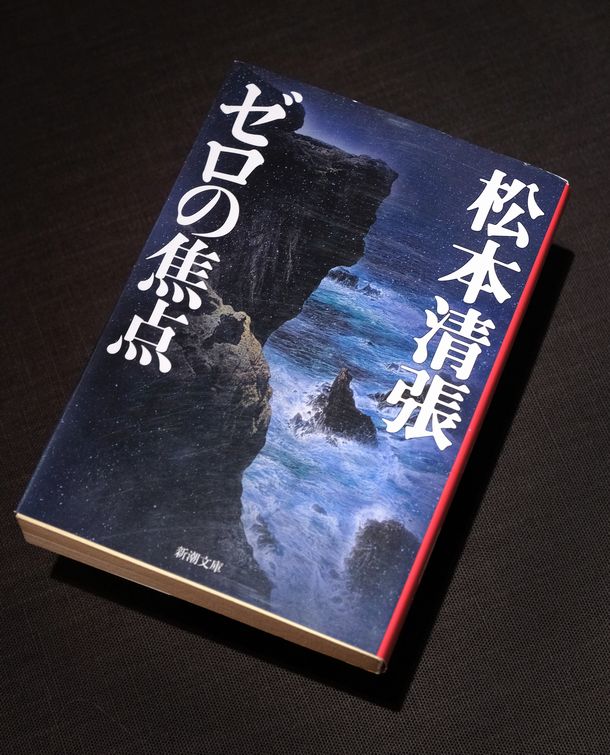

『ゼロの焦点』は1959年に発行された。何度も映画化・テレビドラマ化されている。

『ゼロの焦点』は1959年に発行された。何度も映画化・テレビドラマ化されている。少女の石山さんが清張作品に強く惹かれたのは、様々な人物が登場する「群像劇」ともいえる作品の成り立ちと、そこから見える時代や社会だった。戦後から高度経済成長にかけての昭和という動乱の時代。まだ「階級」が残り、都市と農村の格差が拡がっていく時代でもあった。

様々なレイヤーで描かれる格差。清張の小説のキーワードでもある「鉄道」は異なる地域、異なる階級を移動するメディアであった。石山さんは清張の小説を通して、そうした昭和の空気を感得していく。

清張の女性への視点について語る。

清張の女性への視点について語る。『ゼロの焦点』で、それは米軍基地のあった立川で売春婦をしていた過去をもつ、金沢の名流夫人であり、主人公は、自ら夫の過去を知ろうと「探偵」のように夫の足跡をたどる新妻である。他にも、『黒皮の手帖』『けものみち』『疑惑』など、強烈な生命力と野心にあふれた女性が登場する作品は多く、繰り返し映像化されている。

1909(明治42)年生まれの松本清張は、家が貧しかったため、小学校卒業と同時に仕事をはじめる。給仕、印刷工など職を転々とし、やがて朝日新聞西部本社の広告部意匠部に入社、版下画工として働いた。その鋭い観察眼を活かしたイラストは巧みで、全国ポスター展で入賞するほどだった。生活のために書いた懸賞小説で入選、デビューを果たしたのは41歳だった。

デビュー作の『西郷札』はいきなり直木賞候補になり、『或る「小倉日記」伝』(1953年)で芥川賞を受賞する。以来、1992年、82歳で亡くなるまでの40年余り、古代から現代、長篇小説、短篇小説から、評伝、ノンフィクションまで、千篇に及ぶ膨大な作品を残した。

江戸川乱歩、宮沢賢治、遠藤周作、大江健三郎、水村美苗、ボードリヤールなど、石山さんの愛読書は幅広い。

江戸川乱歩、宮沢賢治、遠藤周作、大江健三郎、水村美苗、ボードリヤールなど、石山さんの愛読書は幅広い。そんなエリートに鬱屈した思いを持つ、苦労人の清張だからこそ、社会で差別される側の存在である女性に共感したのではないか、と石山さんは言う。同じく男性ファンの多い同時代の作家、司馬遼太郎の小説に登場する女性が、魅力的ではあるけれど、男性のヒロイズムを補完するような存在であるのに対し、清張の女性たちは、がむしゃらで、泥にまみれながらも、自分の意思で生きていく、男性社会、そして運命に抗(あらが)う存在として描かれる。

それが、少女の石山さんに鮮烈な印象を残した。

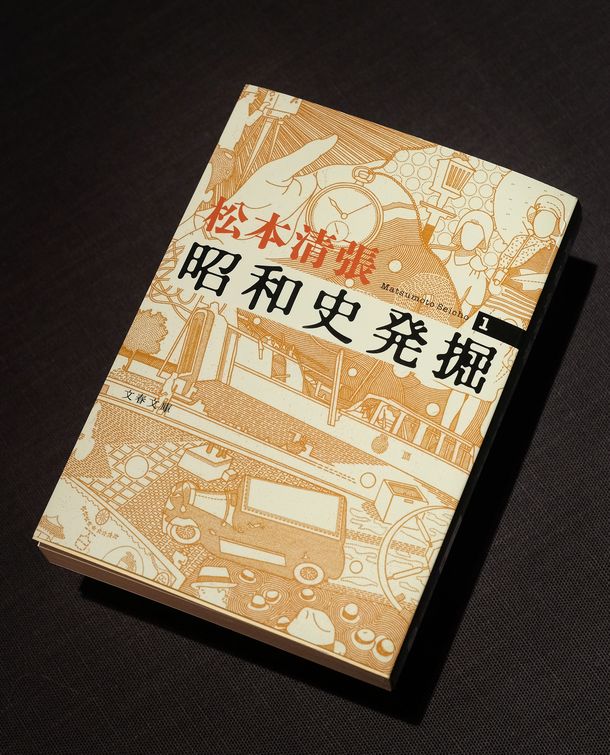

『昭和史発掘』(文庫新装版は全9巻)は、1964年から1971年まで『週刊文春』に連載された。

『昭和史発掘』(文庫新装版は全9巻)は、1964年から1971年まで『週刊文春』に連載された。清張は、タブーとされていた天皇制の問題にも踏み込んだ。皇后、女性天皇についても研究し、それを未完の遺作『神々の乱心』に昇華させようとしている。

皇室を乗っ取ろうとする謎の宗教団体の教祖の野望を描いたこの小説には、まさに「悪女」とも言える宮中の女性たちが登場するのだが、政治思想史家・原武史さんは『松本清張の「遺言」―『神々の乱心』を読み解く』において、「天皇や皇族を直接的に登場させるのではなくて、あくまでも元女官や女官などを登場させながら、「お濠(ほり)の内側」の世界を垣間見せるという手法をとったように思います」と述べている。

市井に生きる、さらには歴史をも動かす、さまざまな悪女たちを、清張はフィクションの世界で描いたのだ。

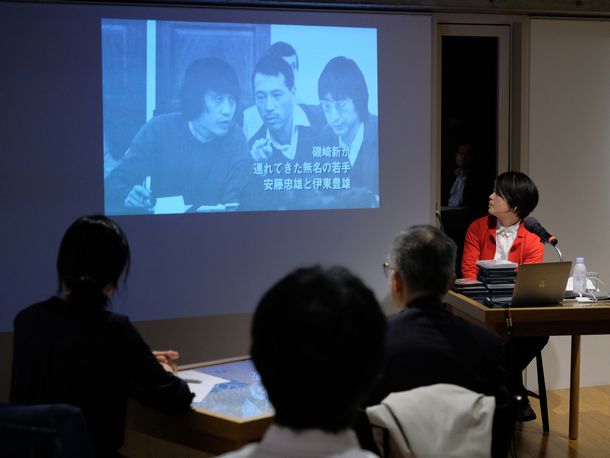

読書会の後半では、清張も好きだった「フィルム・ノワール」(1940~50年代のアメリカで製作された犯罪映画)に登場する「ファム・ファタール(運命の女)」=悪女たちにまで話は及んだ(清張自身、映画やテレビの企画制作を目的としたプロダクションを自ら立ち上げている)。映像を交えながら、まさに映画監督・石山さんならではの視点で紹介される悪女たちに、参加者の興味は尽きることがなかった。

松本清張の映像化された作品を批評する。

松本清張の映像化された作品を批評する。昭和をまるまる生き、平成4(1992)年に逝った清張は、私にとっては「昭和の大作家」であり、そこに登場する女性たちも「昭和な女」というイメージが強かった。だから、石山さんのお話はまさしく目からウロコ。清張がこんなに”進歩的″な女性観をもった作家であるとは思わなかった。

「だれも知らない建築のはなし」のトレーラーを見せる石山さん。

「だれも知らない建築のはなし」のトレーラーを見せる石山さん。平成から令和に元号が変わり、女性天皇容認論も再浮上しているが、清張は半世紀も前から天皇制における女性の存在の大きさに注目していた。原武史さんは、「皇位継承権を男子だけに定めた明治以降の皇室典範だけでは説明できない問題が天皇制のなかにあることに、清張は気づいていたのではないでしょうか」と書いているが、清張の天皇制観はとても興味深い。それは、アジア大陸や卑弥呼が生きた古代へとおおらかに拡がっていく。

先の天皇は昨年の誕生日のおことばで、美智子様への感謝と労(いたわ)りの言葉を、涙ぐみながら述べられた。清張が生きていたら、この言葉をどのように聞いただろう。興趣は尽きない。

*************

次回の読書会は、ゲストにグラフィックデザイナーの渡邉良重さんをお迎えして、6月6日(木)19時よりクラブヒルサイドサロン(代官山)で開催します。テーマは「人生を描く――ゴフスタインの絵本」。取り上げる本は、M.B.ゴフスタイン『おばあちゃんのはこぶね』(現代企画室)です。ご参加をお待ちしています。

http://hillsideterrace.com/events/7525/

恒例の「おむすびタイム」では、『ゼロの焦点』の最後のシーンで描かれる日本海に触発されたワカメスープが旬のたけのこの炊き込みご飯のおむすびと共に供された。

恒例の「おむすびタイム」では、『ゼロの焦点』の最後のシーンで描かれる日本海に触発されたワカメスープが旬のたけのこの炊き込みご飯のおむすびと共に供された。(撮影:吉永考宏)

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください