「日本文学って、ほんとうにおもしろいんですよ」

2019年06月05日

「紙」からウェブへの移行が主流化するなかで、いま、雑誌から発信する意味とは何だろうか。およそ20年ぶりに全面リニューアルした季刊文芸誌「文藝」(夏号、4月刊)が売れている。一時、書店やネット書店での在庫が追いつかない事態になるなど、「赤字媒体」と揶揄される文芸誌としては好調なスタートを切った。「文芸再起動」をコンセプトに掲げ、「文芸誌だけに限らず、全雑誌がライバル」と語る編集部の3人——編集長の坂上陽子さん、竹花進さん、矢島緑さんに、いま、「文芸誌」である必然性を訊いた。

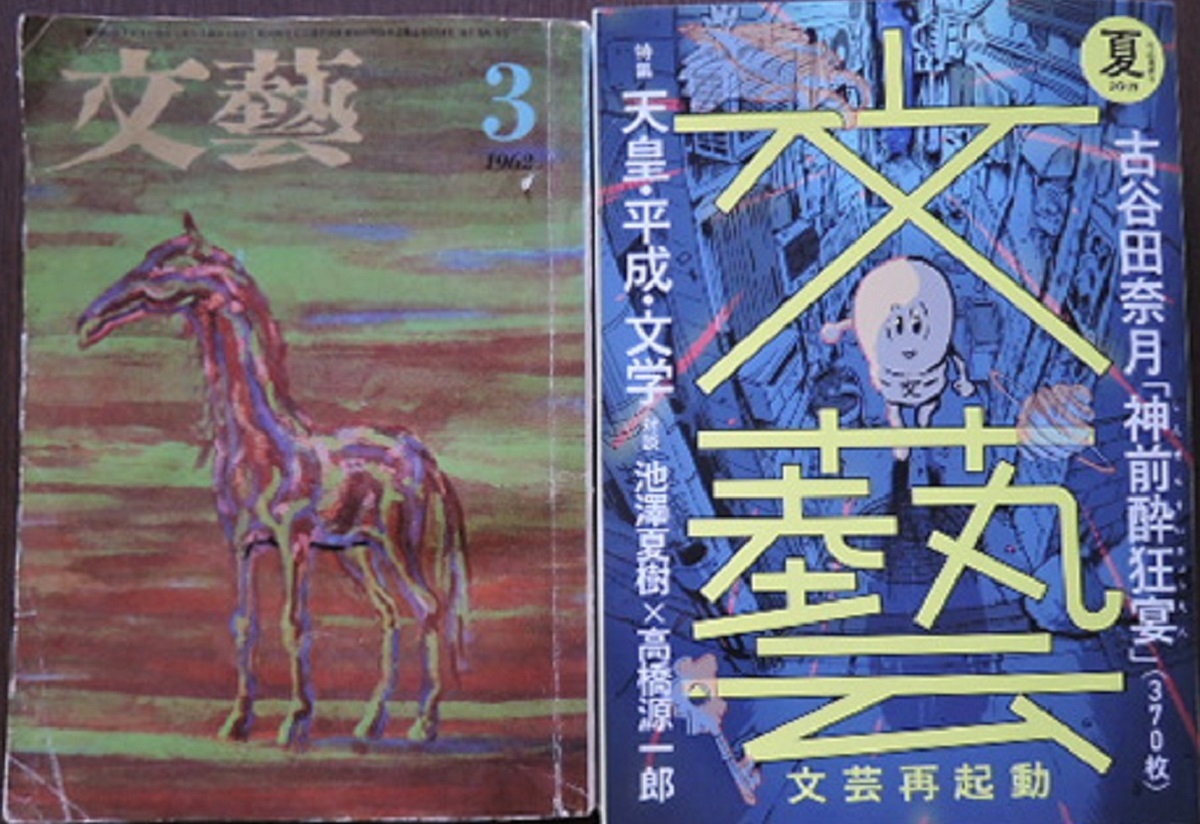

復刊第1号(1962年)の「文藝」(左)と、「文芸再起動」を掲げる2019年夏号

復刊第1号(1962年)の「文藝」(左)と、「文芸再起動」を掲げる2019年夏号――「文芸誌は売れない」といわれているなか、リニューアル号が売れているそうですね。赤字もある程度想定していたのではと思いますが、予想と比べていかがでしたか。

坂上 初版8000部で、実売数の確定はまだ先なので不明なのですが、雑誌としてはめずらしく書店からのバックオーダー(在庫切れ、追加注文)が相当数ありました。とてもありがたい話です。文芸誌は基本的に「売れない」といわれていますが、掲載される作品やおもしろい企画を提示すれば「売れる」可能性は、まだまだ十分に秘めていると思います。ここ数年では、又吉直樹さんの初小説「火花」を掲載した「文學界」(文藝春秋、2015年2月号)だったり、筒井康隆さんの長編小説を一挙掲載した「新潮」(新潮社)の2015年10月号、手塚治虫の未発表原稿を巻頭カラーグラビアで掲載した2016年12月号が増刷しているようですし。

――編集長の交代とともに、リニューアルが行われました。表紙、ロゴ、目次ページといったデザイン面を一新、コンセプトに「文芸再起動」を掲げています。このコンセプトはいつごろ決まったんでしょうか。

矢島 わたしは今年1月入社の中途採用なんですが、この3人で初めて会ったとき、ルノアールで5時間におよぶ会議をしたんです。「リニューアル号のコピーは、文芸再起動でいこうと思う」って、坂上がすっごく恥ずかしそうに発表したんですよ。

竹花 リニューアルということで議題も多かったけど、お互いの関心ごとをざっくばらんに話したりして気づいたら5時間経っていたんです。

編集長の坂上陽子さん。2003年入社、営業部に1年在籍後、2004年6月に編集部。2019年1月より「文藝」編集長。主な担当書籍に、いとうせいこう『想像ラジオ』、高橋源一郎×SEALDs『民主主義ってなんだ?』、花田菜々子『出会い系サイトで70人と実際に会ってその人に合いそうな本をすすめまくった1年間のこと』、高山羽根子『居た場所』など

編集長の坂上陽子さん。2003年入社、営業部に1年在籍後、2004年6月に編集部。2019年1月より「文藝」編集長。主な担当書籍に、いとうせいこう『想像ラジオ』、高橋源一郎×SEALDs『民主主義ってなんだ?』、花田菜々子『出会い系サイトで70人と実際に会ってその人に合いそうな本をすすめまくった1年間のこと』、高山羽根子『居た場所』など――Twitterを利用したリニューアル・キャンペーンを実施していますが、SNSでの宣伝に関してどう戦略的に取り組んだのでしょうか。

坂上 戦略というほどのものは特に定めているわけではありませんが、Twitterでつぶやいてくださった方のなかから抽選でプレゼントするというのは、伊坂幸太郎さんの絵本『クリスマスを探偵と』(2017年10月刊行)とムック『文藝別冊 総特集森見登美彦――作家は机上で冒険する!』(2019年1月刊行)の刊行記念キャンペーンにならっています。SNSを使っての情報発信は、つねに試行錯誤している状況ですね。「文藝」は主に@kawade_bungeiというアカウントから発信していますが、そのTwitterのフォロワー数も増え続けていて、リニューアル以降はペースアップしています。HP、SNS、PR TIMESなど、アクセスポイントを増やしたことで、潜在的に興味がある層にアクセスできたようです。

――今回、「天皇・平成・文学」をテーマに特集が組まれています。対談、長編と中編といった創作やエッセイで構成されていて、一方、新たにスタートしたコラムは、ブックデザインに関するものや読書録、作家紹介といった内容で、小説以外の読み物の割合がぐっと増えました。これは創作がずらりと並ぶ、いわゆる「文芸誌らしさ」からはずれていくことでもありますよね。

竹花 小説以外のものも巻き込む形で掲載していこうというのは路線変更の特徴のひとつだと思います。小説の楽しみ方を、色んな角度から考えたいと思っています。特集は今後も継続していく予定です。

坂上 わたしが「文藝」編集部に在籍していたのは2004~2007年夏号と、その後は2017年12月の再配属からなので、文芸誌の編集経験値はほとんどないんですね。それを心細く思うときもありますが、今はおもしろいこと、新しいことにトライしてみるしかない、と開き直っています。これまでの80年以上にわたる「文藝」編集部の伝統も、経験値の差はあれど、常にその思いは変わっていないように感じます。それは河出書房新社という会社自体が、そうだからかもしれません。編集方針に関しては、とにかく手探りでやっている感じです。

編集部は3人。左から、竹花進さん、編集長・坂上陽子さん、矢島緑さん

編集部は3人。左から、竹花進さん、編集長・坂上陽子さん、矢島緑さん――さきほど、文芸誌は基本的に「売れない」んだけれども、いい企画・いい原稿を掲載すれば「売れる」とおっしゃいました。しかしながら、企画の質と売り上げが相乗していくのはなかなか難しいことのように思われます。どのような試みを参考にされたのでしょうか。

坂上 リニューアルにさいして、ほかの文芸誌、中間小説誌にも、もちろん影響を受けています。たとえば、「新潮」の2018年1月号は、ノンフィクションを巻頭にもってきている。NHKのドキュメンタリー番組「ヤノマミ」「最後のイゾラド」を手がけたディレクターの国分拓さんが書いた「ノモレ」というノンフィクションです。「文學界」は、又吉直樹さんやSaoriさん、古市憲寿さんなど、それまで小説を書いたことがない、いろいろなジャンルの書き手が寄稿していて、多様な才能を小説に引き込んでいる。ベストセラーの種は常に文芸誌に埋め込まれているんです。個人的には2006年末創刊の「yom yom(ヨムヨム)」(新潮社)が衝撃的だったんですね。カバーには雑誌タイトルと、パンダのキャラクター「Yonda?君」のイラストレーションのみ。本文が1段組で、読み切りというスタイル。しかもすごく売れた。

――「yom yom」は現在、隔月刊の電子書籍となっていますが、創刊号は4万8000部で、発売4日目に1万5000部の重版が決定したという、文芸誌としては異例の売れ行きをみせました。なかなかに巨大な目標ではありませんか。

坂上 「文藝」はさすがに歴史が長い文芸誌ということもあり、様々な制約条件があるなかですし、出版をとりまく状況も悪くはなっているので、そう簡単にはいかないだろうと思っていますが、念頭にはあることは確かです。売りたい!という気持ちは強いです。

矢島 わたしはこれまでずっと文芸書を担当してきて、雑誌編集は初めてなんです。雑誌って、ちょっとロック・フェスみたいなところがある

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください