2019年06月13日

日本語などの研修を受けるベトナム人の技能実習生たち=2018年8月、大阪市中央区

日本語などの研修を受けるベトナム人の技能実習生たち=2018年8月、大阪市中央区本年4月、改正出入国管理法が施行され、技能実習生の場合と質の異なる在留資格「特定技能」が導入された。今後5年間で34.5万人を受け入れる予定だというが、従来の技能実習生および留学生(あるいは出稼ぎ留学生)の受け入れも、さらに進むであろう。

背景にあるのは少子高齢化である。このために生じる人手不足を補うために、いま日本はさらに国境を開いて、外国人の受け入れを深刻に考えるべき時期にきたようである。要するに、外国人を一時的な「労働力」としてではなく、本格的な「移民」として受け入れざるをえなくなっている。現時点では在留期間は最大5年(ただし技能実習から特定技能労働に移った場合は最大10年)だが、それが実際にあるいは実質的に撤廃されるのは、時間の問題であろう。

これまで日本では、欧州等の移民問題を対岸の炎のごとくに眺めてきたが、もはやそれは過去の話である。これら地域の経験に学びつつ、日本語教育・生活支援・企業監督等の制度が整えられなければならないが、私はここで日本語について論じたい。

なお以下、本稿の趣旨からすれば、本稿自体をなるべく漢字を使わず、和語・カナを多く使い、できれば「分かち書き」(後述)で記すべきだが、字数等の制約もありそれができなかったことを、最初におことわりする。

日本で働く外国人にとって、日本語能力は決定的に重要である。職場ではもちろん、家族をふくめ(特定技能2号の場合は家族を帯同できる)、日本人にまじって日本人とともに日常生活を送るさいにも、そうである。

彼らが日常生活において、日本語の不自由さゆえに生活に困難をきたし、あるいは地域・社会から孤立し、ひいては各種問題・犯罪にまきこまれる(時にそれらをひき起こす)事態におちいることは、当人のためにも周囲の日本人のためにも、ぜひとも避けなければならない。

移民を多く受け入れてきた欧州等の経験にてらせば、日本語学習の機会を無償ないしそれに近い条件で提供する施設が必要となるが、ここで問題は日本語のあり方そのものである。

外国人にとって日本語は、他に例がないほどむずかしいという。日常生活にあって日常的な話題について聞いて理解することに主眼をおけば、これを強調する必要はない。だが今日、たんに聞くだけでは生活はなりたたない。

外国人に課される「日本語能力試験」の水準は5段階あるが(N1~N5)、技能実習生の場合でもN4以上が、つまり――読むことに関して言えば――最低でも日常生活の身近な話題に関する文の理解が求められる。特定技能で在留資格をえるためには、N3、つまり新聞の見出しなどから情報の概要をつかむ日本語力が、求められている。

だが、新聞の見出しが分かる水準を求めるのは、かなり苛酷である。例えば2019年5月25日付朝日新聞第1面の見出しには、こうある。

「英メイ首相 辞意表明」「EU離脱巡る混乱引責」

N4レベルさえ簡単とは言えないが、新聞等から日常生活と離れた抽象度のたかい情報をえることは、非常にむずかしい。日本語を外国人にいかに分かりやすくするかという発想のない状況下では、「特定技能」をもとうが、来日できる外国人はおのずと制限されてしまうだろう。

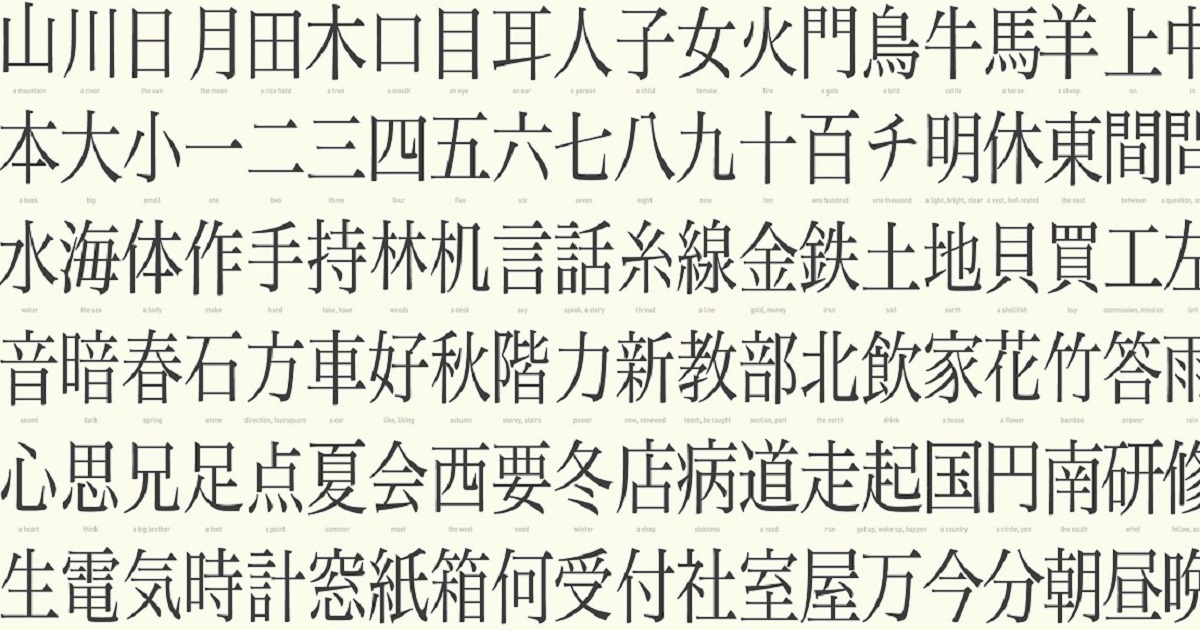

日本語には、ひらがな・カタカナに加えて、2000を超える漢字がある Photo: Emir Simsek/Shutterstock.com

日本語には、ひらがな・カタカナに加えて、2000を超える漢字がある Photo: Emir Simsek/Shutterstock.com読解をむずかしくしているのは、漢字である。

いま日本では、おそらく2500ちかい漢字を日常生活で目にする。常用漢字だけで2136字もあり、他に常用漢字外の少なくない字が使われ、さらに人名漢字(これには旧字体も多い)が加わる。最近はパソコンの普及にともなって、これまでならカナ書き――以下「カナ」はひらがな・カタカナ両者をふくむ――されていた漢字が、平然と使われるようになっている。

さらに音読み漢字が単語・熟語に多用されて同音異義語が増えすぎて、耳で聞いただけでは、日本人にさえ意味が通じない。また送りガナの正書法が確立していない(「振り込み」「振込み」「振込」等)。しかも、漢字とカナの「まぜ書き」も見られる(例えば「混とん」;ただしこれは後述するように漢字問題の改善にも資する)。

おまけに――漢字の問題をはなれるが――日本語には強固な敬語の体系があり、これは日本人でもまともに使えない(使えなければ上下関係を無視したと見なされ、しばしば感情的な反発をまねく)。一方、人称代名詞、特に2人称代名詞は一般には使われず、相手をさす「対称詞」(鈴木孝夫『ことばと文化』岩波新書、146頁)の用法は、敬語ともからんで複雑である。また男女のことばに違いが大きい。

以上を考えると(詳しくは後述する)、「移民社会」を目前にした今、外国人がいくらかでも楽に使えるように日本語の改良が不可欠である。こう言えば、外国人のために、あるいは外国人によって「改良」された日本語は正統日本語ではなく、くずれた日本語、おぞましい日本語だといった反応が聞こえてきそうだが、決してそうではない。

日本でも、「移民」受け入れまで含む国際化が進み、日本語が「国際語」として使われる時代にあっては

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください