カナ書き・わかち書き・ルビ・簡体化

2019年06月14日

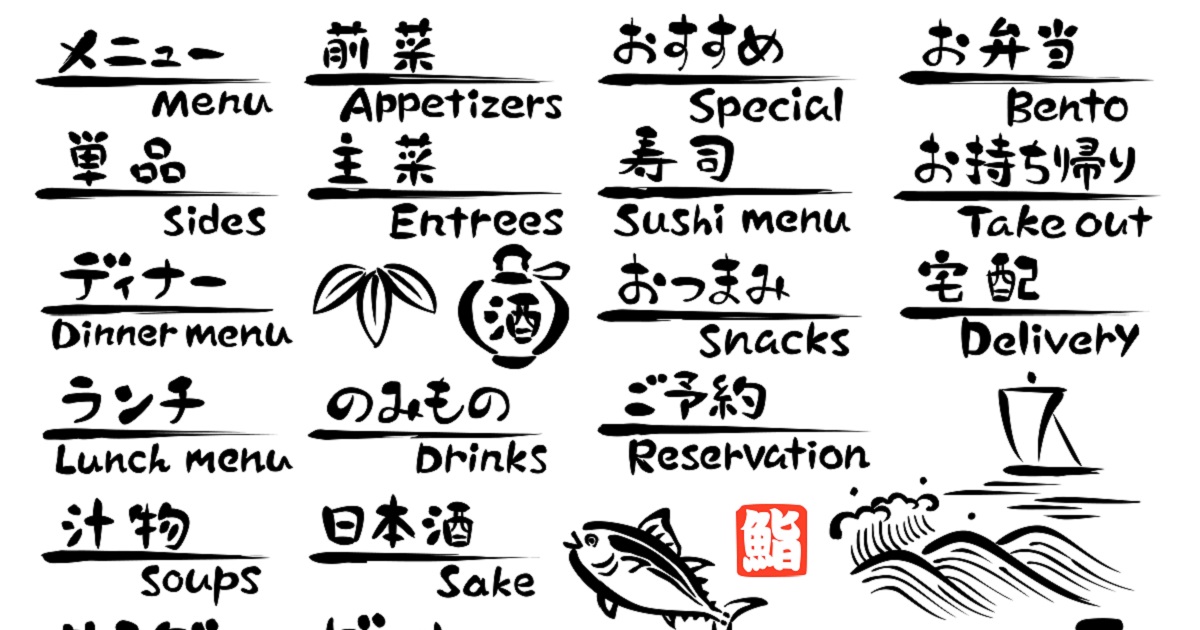

漢字、ひらがな、カタカナ……。英語表記がなければ外国人にはメニューを読むのも大変だ Photo: tibori/Shutterstock.com

漢字、ひらがな、カタカナ……。英語表記がなければ外国人にはメニューを読むのも大変だ Photo: tibori/Shutterstock.com前稿で書いたように、多くの問題をはらむ漢字をどうしたらよいのか。

理想的には漢字は廃止すべきだと私は思う。だが日本では、漢字をつかい始めてから少なくみつもっても1500年、なかでも今日しばしば使われる各種抽象語を多く造語した時期(明治期)からさえ、150年がたっている。そして今、この種の造語は多くの分野・場面に、いかんともしがたいまでに広がっている。たとえは悪いが、まるで末期がんのごとくにである。

もはや廃止は容易なことではない。ベトナムや朝鮮半島のようにそれを廃止した地域もあるが、残念だが日本語はベトナム語、韓国・朝鮮語とことなり音韻構造が単純であり、しかもヤマトコトバ(以下「和語」と記す)の造語力が十分発展させられずに来てしまった(後述)ために、漢字全廃は容易ではない。

だが日本語を、なるべく漢字を使わずに記すことはできる。

日本人にとって「訓読み」は和語そのものであり、したがって意味はただちに理解できる。私たちには、漢字の「音」(音読みの)それ自体で事柄をただちに理解することは――特に1文字の場合には――困難であるが、和語(訓読み)ならすぐに理解できる。

「隣家でかわれているのは『ケン』である」、と言われてもさっぱり分からないが、「いぬ」と言われればすぐに理解できる。隣も「リン」ではわからぬが、「となり」ならすぐわかる。家を「カ」と言っては意味不明だが、「いえ」ならわからぬ人はいるまい。

外国人にとっても同じである。彼らのためにも漢字はなるべくつかわず、和語(漢字の訓読み)を多くつかうべきである。外国人には、隣家(リンカ)より「となりのいえ」がよい。犬(ケン)より「いぬ」がよい。

なお私は、和語の漢字表記は総じてやめてよいと思う。前稿の朝日新聞の見出しに「巡る」とあったが、「めぐる」の方がはるかによい(漢字表記しない和語が長くつづく場合の対応については後述する)。

ただし梅棹忠夫が言うように、語幹が1音節の動詞には当面漢字をつかった方が無難かもしれない(梅棹忠夫編著『日本語の将来――ローマ字表記で国際化を』NHKブックス、249頁)。もっとも、「切る」「着る」や「煮る」「似る」に見るように(同上)漢字を用いずとも、文脈をふまえれば意味をとり違えることは少ないであろう。

今日、部分的にカナ(ひらがな・カタカナ両者をふくむ)を用いた「まぜ書き」が時に行われるが、たしかにこれを漢語改善の手段として使うことができる。例えば「憂うつ」「混とん」「範ちゅう」は、「憂鬱」「混沌」「範疇」よりまだしも読みやすい。

もっとも、後述するように「憂」「範」といった画数の多い字はそれ自体改良(簡体化)すべきである。またそもそも、まぜ書きよりもすべてをカナ書きする方がよい。「ゆううつ」「こんとん」「はんちゅう」で、十分に理解できる。

それを思えば、カナは漢字=本字に対して「仮名」(仮字)なのではなく、カナこそ和語を(漢字をさえ)表記するための本字なのではないか。歴史的に見て、これによって日本語表記がいかに楽になり、またそれがいかに日本語の発展に寄与したか。

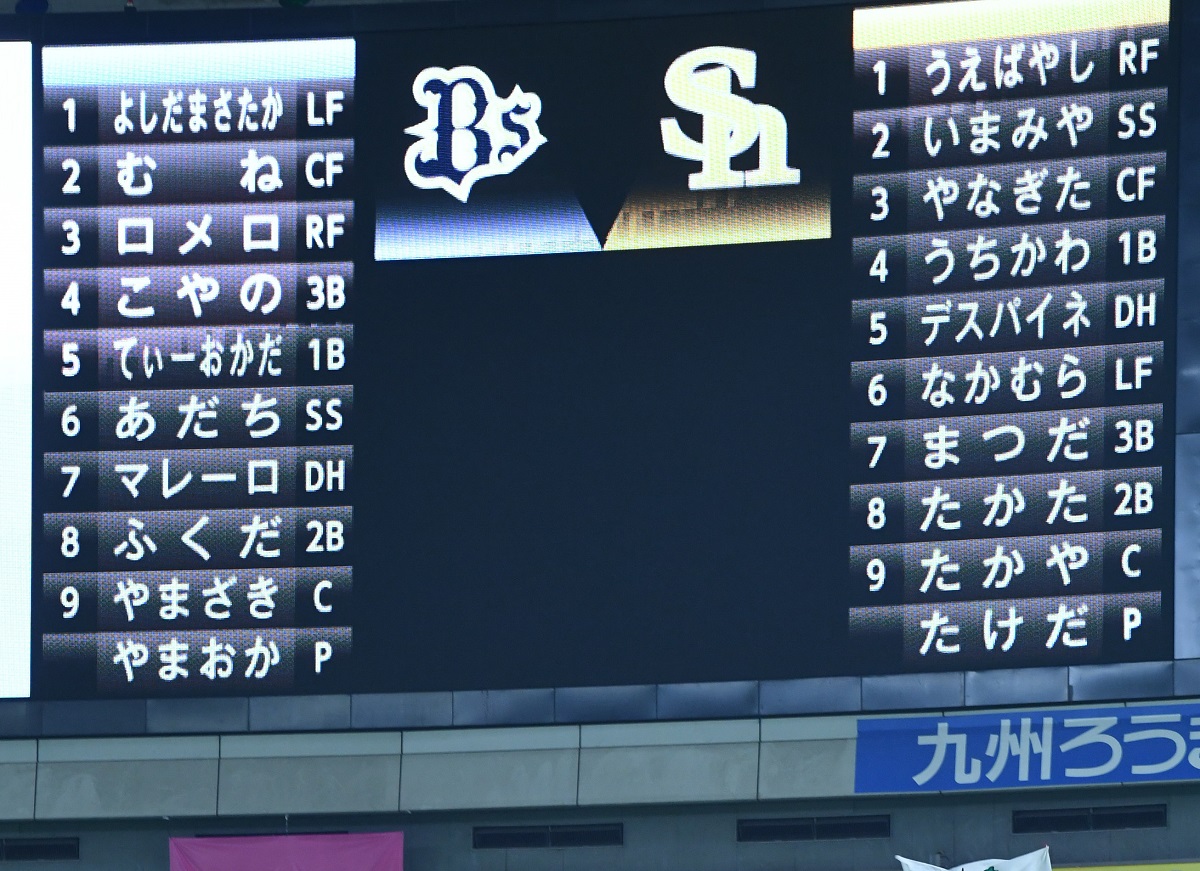

こどもの日、選手名がひらがなで表示された球場のスコアボード。東京オリンピックではどうする?=2018年5月5日、ヤフオクドーム

こどもの日、選手名がひらがなで表示された球場のスコアボード。東京オリンピックではどうする?=2018年5月5日、ヤフオクドームカナ書きはもっと一般化できる。

そもそも和語では、抽象語をなかなかつくれない。だが、漢語による抽象語もそのままカナ書きできるものも少なくない。

例えば「意味」。厚労省『介護日本語評価試験』では、設問を「……おなじ いみのものは どれですか。」と表記しているが(朝日新聞2019年3月30日付)、同音異義語がない、もしくは少ない単語は、カナ書きで十分である。しかも「意」「味」のそれぞれの意味を知っても、「意味」の理解にはほとんど寄与しない。

また井上ひさしは抽象語として「会社」「制度」をあげたが(井上他『日本語よ、どこへ行く』岩波書店、22頁)、いずれも「かいしゃ」「せいど」とカナ書きできる(「かいしゃ」は下位者・膾炙ともとれるが抑揚はすべて異なる)。ここでも、「会」と「社」、「制」と「度」それぞれの意味を明らかにしたからといって、「会社」「制度」の理解に、ほとんどえるものはない。前記の「憂うつ」「混とん」「範ちゅう」もまた、そうである。

ただし同音異義語がたくさんある場合はおのずとカナ書きに限度があるが、文脈によって明らかとなる場合も少なくない。「漢字」「感じ」「幹事」は同音だが(ただし「幹事」は前2者と抑揚が異なる)、間違えるおそれはおそらくほとんどない。

「いっぽうわごをかなだけでかいたばあい、」――「 」に入れた左の文に見るように――現状ではひどく分かりにくいものになる。それを避けるために、「分かち書き」を採用したい。

私の知るかぎり、数ある世界の言語のなかで分かち書きをしないのは、中国語・タイ語をのぞけば日本語だけである。だが、上の文をひらがなで書いたとしても、次のように

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください