ネットオークションによる散逸に加え、観光振興に役立つ文化財が優先される時代に

2019年06月20日

戦国武将や幕末の志士といったヒーローたちの古文書が発見されたという新聞やテレビの報道などをよく見かけるのではないだろうか。ぐにゃぐにゃな「くずし字」で書かれ、専門的な訓練を受けていなければ読めない代物であるが、「歴史ロマン」の一断章として興味深いためか、大きく報道され、注目を集める。

一方で、古文書は、ヒーローが登場しなくても地域の歴史と文化を明らかにするための重要な歴史資料のひとつだ。近年では過去の災害の記録を分析することで、ハザードマップの充実化を図り、地域の防災・減災の一助にしようとしている。歴史好きや歴史研究者のためだけではなく、古文書は社会にとって重要なツールであるといえよう。

その古文書が危機的な状況に置かれている。古文書は博物館・図書館・文書館・研究機関などに収蔵されているのみならず、旧家や地域の公民館、寺院・神社などにものこされている。それらは民間所在資料などと呼ばれているが、これらが現在、散逸や廃棄の危機にある。ここでは、この危機の現状を述べるとともに、いま考えるべき対策を検討してみたい。

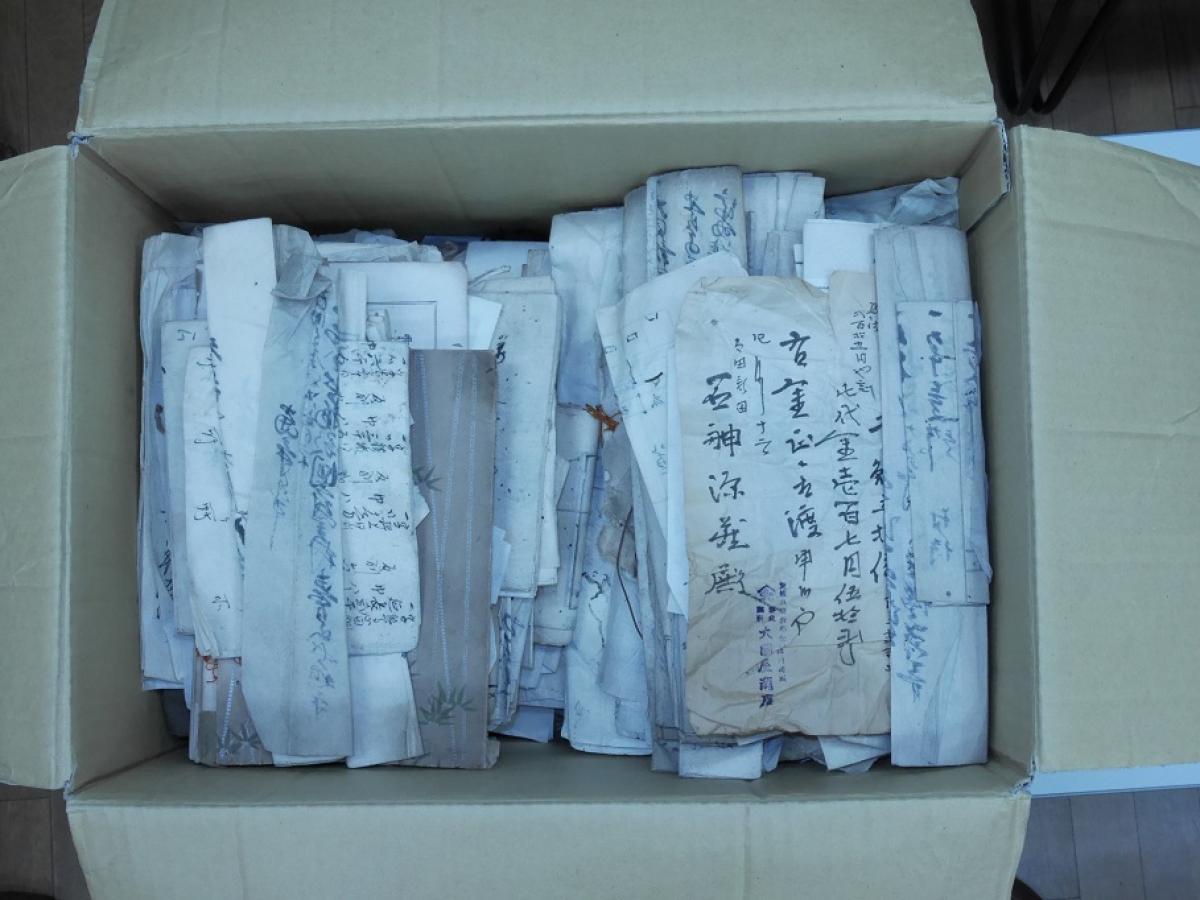

貴重な古文書が散逸の危機にある=西村慎太郎さん提供

貴重な古文書が散逸の危機にある=西村慎太郎さん提供民間所在資料は、親から子への代替わりに伴う相続、引っ越し、大掃除など日常の中に散逸・廃棄の危険が潜んでいることを、筆者は様々な機会に述べてきた(例えば、拙稿「文書の保存を考える」、『歴史評論』750号、2012年など)。また、大規模自然災害も散逸・廃棄の要因のひとつであるが、紙媒体の古文書は火や水に弱く、カビや虫による害も受けやすい。環境の変化によって、1000年のこされてきた古文書も瞬時に失ってしまうこともあろう。

さらに近年、古文書の散逸・廃棄の要因としてインターネットが挙げられる。筆者がインターネットのオークションサイトに対して、初めて警鐘を鳴らしたのは2008年4月のNHK甲府放送局の「金曜山梨」という番組だ。そこでは国内のオークションサイトを事例として、長野県諏訪地域の古文書が大量に、しかも分割されて入札を待っていた。

少しだけ蛇足的に述べれば、古文書一点で語ることのできる情報は必ずしも多くない。記された内容に加えて、紙の色や材質、文字の配列、印章が押される位置、宛名の書かれる位置など、重要な情報があるのだが、その古文書が伝来した状況、一緒にのこされた他の古文書の存在、古文書が収められた箱、その箱の置かれていた屋敷内での場所など、周辺の情報も不可欠であり、分割して売られてしまうと、そのような情報が全て失われてしまう。ひとつの家にのこされた古文書の「群」は、ひとつにまとめて保管されるべきであり、この状況が失われてしまうことは、地域の歴史像の構築に少なからぬ影響があるものといえよう。

既述の「金曜山梨」という番組は、三重県生活局編『三重県資料現況確認調査報告書』(三重県、2007年)という本が刊行された直後であった。この本は三重県の「歴史資料の保存活用環境づくり事業」の一環によるもので、「三重県史編さん事業に伴う過去の資料調査や三重県史資料調査員により所在を把握した個人・団体・公共機関の史料群が、現在どのような状況になっているのかを確認」することを目的とした報告書である。その結果、1980年代の『三重県史』編纂事業で確認されていた古文書群の17.2%が散逸・廃棄・行方不明になっていることが明らかとなった。

あの番組や『三重県資料現況確認調査報告書』発表から十数年を経て、状況はますます深刻になっている。まず、2000年代後半からのスマートフォンの爆発的普及が挙げられる。平成30年版の総務省情報通信白書によれば、インターネットへ接続端末は、50歳代までスマートフォンがパソコンを上回っている。そもそも2010年にはスマートフォンの世帯保有率が9.7%にとどまっていたが、2017年には75.1%に及んでおり、固定電話やパソコン、タブレットを上回った。このスマートフォンの普及とともに、オークションサイトだけではなく、フリマサイトやフリマアプリが叢生し、手軽に売買ができるようになった。機会があったらのぞいてもらいたい。いかに多くの古文書がフリマサイト・フリマアプリに出品されているのかを。

そもそも、民間にのこされた古文書の散逸に警鐘が鳴らされたのは、最近のことではない。明治政府は国土掌握のため、官撰地誌「皇国地誌」の編纂事業を計画するが、明治8年6月5日の太政官達第97号「皇国地誌編輯例則並ニ着手方法」という法令の中で、「古い記録など民間に存在する場合、往々にして散逸してしまい、ついに古いことを顧みる助けが失われてしまう。特に注意して探し求めなさい」と述べている。

戦後の混乱は古文書の散逸・廃棄が一層進んだ。そのため、文部省科学教育局人文科学研究課において、近世庶民史料調査委員会が設置され、民間所在資料の調査が行われ、散逸する恐れがある場合はそれらを収集する機関として、文部省史料館(国立史料館。現在は人間文化研究機構国文学研究資料館にその役割が継承されている)が設立されることとなった。各地においても古文書の散逸・廃棄に対する危機感は広がり、文書館の建設、自治体史編纂へとつながっていった。

しかし、時代とともに古文書の散逸・廃棄は深刻度を増している。

例えば、後述する東京都西多摩郡檜原村の場合、1971年から『檜原村史』編纂事業が行われ、多くの古文書が発見・保全されて、『檜原村史』に生かされることとなった(1981年刊行)。その序文において、小泉康作村長は「今や明治維新後百十余年を経過し、社会万般の変化は、まさに驚異的なものがある。歴史保存事業の急務を訴えることが切なのは、このような世相の断層期を反映している」と述べている。ここでは歴史資料全般について触れているが、1970年代の古文書・遺跡・民具・言葉・伝承などの「保存」の必要性を端的に述べた一文であろう。

そして、三村昌司氏は戦後から1990年代までの歴史資料散逸・廃棄の要因を、①続発する自然災害、②地域社会の弱体化、③個人主義の先鋭化、と3点にまとめている(三村昌司「地域歴史資料学の構築にむけて」、神戸大学大学院人文学研究科地域連携センター編『「地域歴史遺産」の可能性』岩田書院、2013年)。

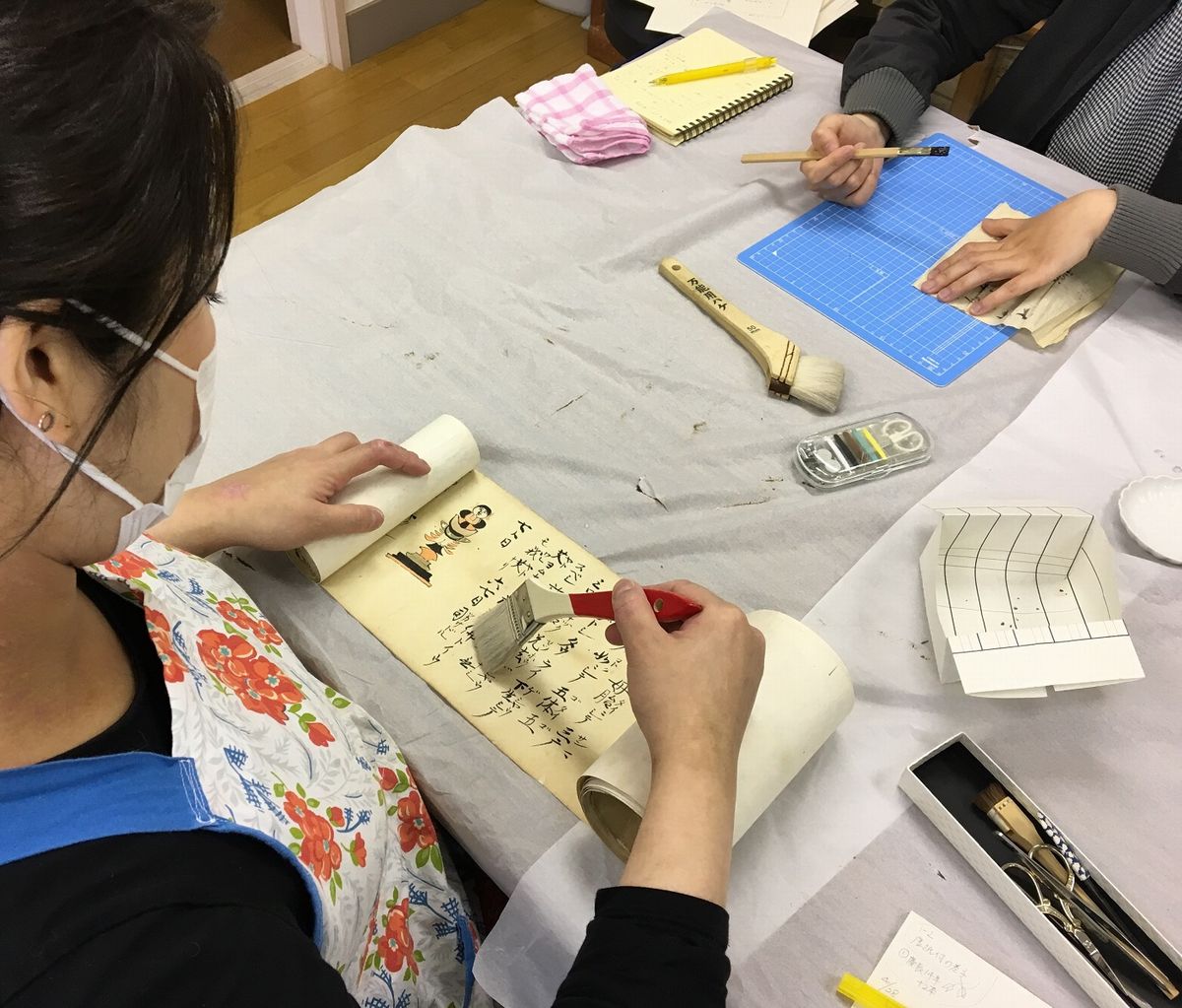

古文書の保全が進む一方で、散逸も後を絶たない=西村慎太郎さん提供

古文書の保全が進む一方で、散逸も後を絶たない=西村慎太郎さん提供さらに、2000年以降の問題点として、公務員削減による文化財担当者などの減少と多忙化、平成の市町村合併による文化財行政の広域化、学校教育の多忙による教員が関与することの困難とそれに伴う郷土史の衰退が挙げられよう。加えて、このような状況のもと、近年、毎年発生している大規模自然災害があり、古文書のみならず歴史資料が失われている。

ところで、1990年代後半、古文書などの歴史資料の保存が家や地域のアイデンティティに不可欠な財産であると評価されていた(高埜利彦「歴史研究者はまずアーキビストたれ」、『地方史研究』275号、1998年。のちに同『近世史研究とアーカイブズ学』青史出版、2018年所収)。この評価は揺るぎないものであるが、今、その言説を自明とし、広く人びとに通用するかといえば、疑問を持たざるを得ない。

そもそも地元の歴史的な事物にどれだけの人びとが興味を示しているのであろうか。どれだけの子どもたちが地元の歴史に共感を持つであろうか。古文書に記された土地や産業、景観や隣の村との村境争論を実感できるであろうか。ぐにゃぐにゃ文字で記された古い紙がアイデンティティだとしてとして捉えることの方が無理なのではないか。

すなわち、現在、古文書が地域アイデンティティとして位置付け得るという言説は幻想に過ぎず、歴史研究者などの丹念かつ詳細なプレゼンテーションが求められる時代になったものと思われる。

2018年7月、とある古書店のサイトに東京都西多摩郡檜原村の古文書群が売られていた。檜原村は、筆者の自宅のごく近くであり、江戸時代から明治時代は都市・江戸で利用される炭、すなわちエネルギー供給源である檜原村の古文書に興味を惹かれ購入した。もちろん、古文書の散逸・廃棄という点からも地元の郷土資料館や図書館へ戻すことを踏まえての購入である。

しかし、購入した古文書群の内容は驚くべきものであった。全115点の古文書のうち、6点は『檜原村史』編纂段階で整理されたであろう封筒に収められていた(このように自治体史編纂時の封筒に収められたまま売りに出されていることは珍しいことではない)。2019年1月より檜原村教育委員会と連携して、今後の古文書の所在確認や未整理の古文書の保全を進めることを提案した。同教育委員会はこの問題に対して重要視し、筆者の指摘や提案を踏まえて、今年度から地元にのこされている(のこされているであろう)古文書の再調査などを共同で進めることになった。

冒頭で述べたように、古文書群がインターネットで売買されている事例は後を絶たない。所有権があるものなので、散逸も廃棄も個人次第であるが、例えば、現在、筆者が大学の授業の中で目録の作成及び歴史研究を学生とともに行っている茨城県内のある古文書群の場合、その古文書について、自治体史の中で次のように記されている。

(当主は)几帳面な性格で役職時の文書を保存され、現在「○○(2字伏字。引用者註)家文書」として貴重な資料となっている。

この「○○家文書」の全体かどうかは不明ながら、少なくとも地域の貴重な古文書は流出し、流れ流れて、筆者のもとにたどり着いた。この自治体史は1991年に刊行されたものであり、既述の『檜原村史』は1981年の刊行。すでに自治体史編纂・刊行から数十年を経ており、三重県の事例から明らかなように、多くの古文書が散逸・廃棄されている可能性が高い。自治体には速やかな古文書の所在確認調査の実施を勧めたいが、2000年以降の戻ることのない民間所在資料受難の時代、自治体の職員にこれ以上の負担を強いることなどできない。

檜原村の中心である上元郷=西村慎太郎さん提供

檜原村の中心である上元郷=西村慎太郎さん提供さらに古文書の散逸・廃棄を増長させると思われるのが、今年4月から施行された文化財保護法の「改悪」である。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください