2019年06月17日

「梅田 蔦屋書店」=同店提供

「梅田 蔦屋書店」=同店提供何かが変わってきた、と感じ始めたのは、昨年(2018年)末のことだった。書店の特集を組んでいる雑誌を続けざまに3冊、手に取ったのだ。「東京人」(特集:本屋は挑戦する)、「男の隠れ家」(特集:本のある空間。)、「SAVVY」(特集:大阪 神戸 京都のいま行きたい本屋70)……知らないだけでまだまだ他にもあったかもしれないが、年々書店が減り続けているというのに、どうしてこんなに書店という存在がある種の憧憬をもって注目されているのか。

そのことは、東京を引き払って田舎に身を寄せていた頃にも覚えがあった。長野県の伊那市というところだが、その町のシャッター街に突如、新しいテイストの書店が現れたのだった。ご当地大学である信州大学農学部に他県から学びにきた大学生が、クラウドファンディングで資金を集めて出店したのだという。動機は「この町の高校生が集える場所が欲しいと思って」。実際その店に足を運ぶと、経営側も、高校生を含んだお客さんも、実に愉しそうなのだ。

ほぼ四半世紀以上、出版界に身を置いてきた。その四半世紀というのは、1996年の売上絶頂点に向かうバブリーな時期がわずかで、あとは坂を転げ落ちるように奈落へと向かう、現在も進行中の苦しい歳月である。

もちろん版元として、というあくまでも一方向からの視点に過ぎないが、この世界の歪みは年々深刻になるように思えた。本を読みたい、本からなにか重要なものを得たい、と考える読者は必ずいる。そこに向けて、ものを書きたい、本を著わして何かを訴えたいという書き手・創り手もいる。けれどもその間を取り結ぶ諸々の事情が複雑に絡み合って機能不全を起こしている……この息苦しい世界の状態をひと言で言い表すとすると、そういうことになる。

と、そうこうしているうちに、自ら出版社を継ぐという、まるで火中の栗を拾うような事態になってしまった。1年経ち2年経ち、ようやく市場で勝負できる本ができたと思ったのが、デヴィッド・フォスター・ウォレス著・阿部重夫訳の『これは水です』という本だ(2018年7月、田畑書店刊)。

幸いこの本の翻訳を待っていてくれた人たちを中心に話題になり、そこそこの伸びを見せた。けれども世の中甘くはない。この本の発するメッセージ自体がそうわかりやすいものでもなく、読者を選ぶ本だということは承知していたが、それでも思った以上に早く、売れ行きがピタリと止まってしまった。

そのとき、ある書店員の方から会社に電話が入った。

「この本、売らせていただけませんか?」

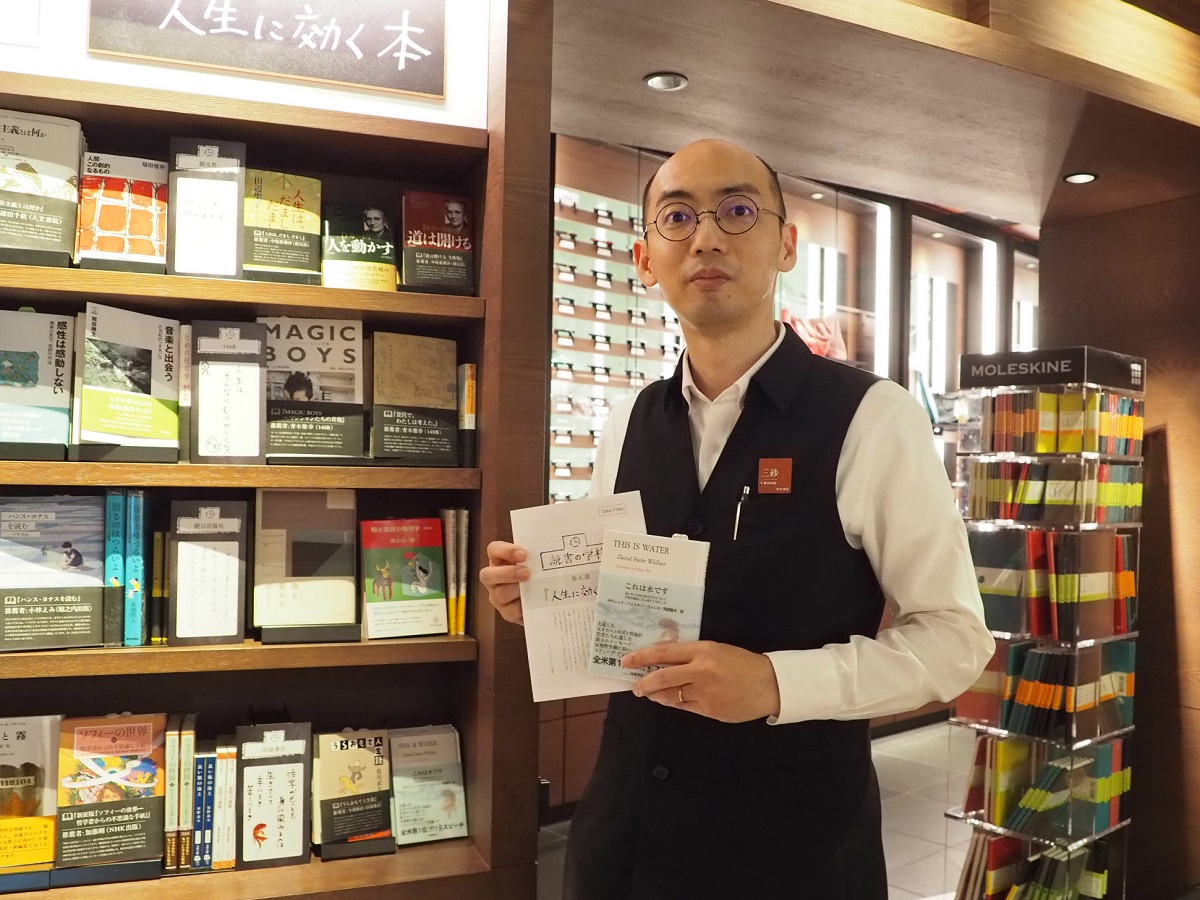

「梅田 蔦屋書店」の人文コンシェルジュの三砂慶明さんからだった。

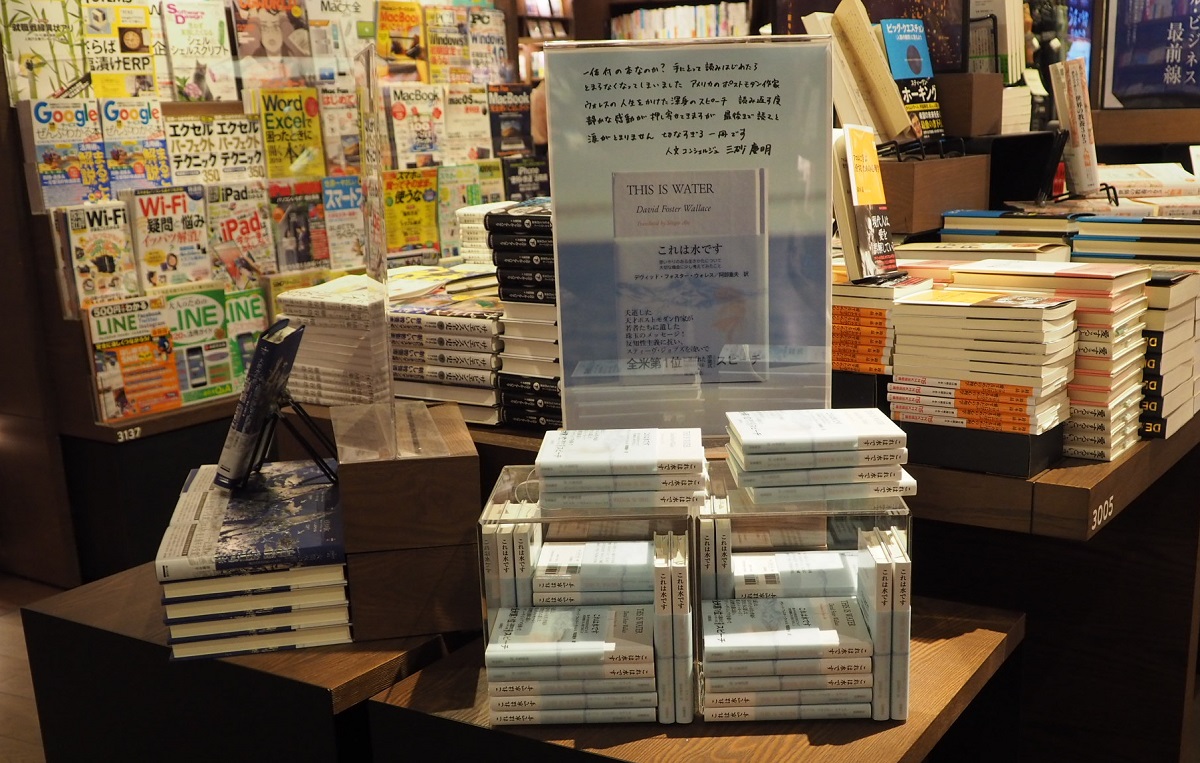

それからほぼ9カ月、売りに売っていただいた。これまでのところの実売数は、店舗単独で500冊強。これがどれぐらいの部数かというと、まあこの本に関しては実売部数を明かしても誰にも迷惑がかからないから明かしてしまうと、初刷2000部、2刷3000部、3刷2000部。トータルで7000部の刷部数のうち、現在の在庫が800部。流通在庫を考慮すると、全国の総実売のおよそ1割を売っていただいていることになる。

人文コンシェルジュ・三砂慶明さんの「推薦文」とともに積まれたデヴィッド・フォスター・ウォレス著・阿部重夫訳『これは水です』(田畑書店)=撮影・筆者

人文コンシェルジュ・三砂慶明さんの「推薦文」とともに積まれたデヴィッド・フォスター・ウォレス著・阿部重夫訳『これは水です』(田畑書店)=撮影・筆者中堅以上の大半の出版社の方々からは、「なんだ、たかがそんな部数で」という声が聞こえてきそうだが、弊社にとっては大変な部数である。

この本に関してはもちろん他店でも、たとえば文禄堂早稲田店とか二子玉川蔦屋家電など、点として突出した実売数を弾き出していただいている店もある。けれども「梅田 蔦屋書店」はダントツなのだ。

ひとりの書店員が売る気になると、本というのはここまで売れるものなのか!と改めて認識した次第である。

「梅田 蔦屋書店」の人文コンシェルジュ・三砂慶明さん=撮影・筆者

「梅田 蔦屋書店」の人文コンシェルジュ・三砂慶明さん=撮影・筆者その三砂さんがこのところずっと取り組んでおられる販売企画がある。それは「読書の学校」というもので、東西の出版社17社が三砂さんからいただくテーマにしたがって隔月でそれぞれお薦めの3冊を選び、「梅田 蔦屋書店」のコーナーに置いてもらう、という企画である。推薦文は店頭のオリジナル帯となって本に巻かれ、またそれらをまとめたリーフレットは店頭に置かれて毎回300部ほどが持ち帰られるとのこと。

ちなみに、これまでに掲げられたテーマは以下のようである。

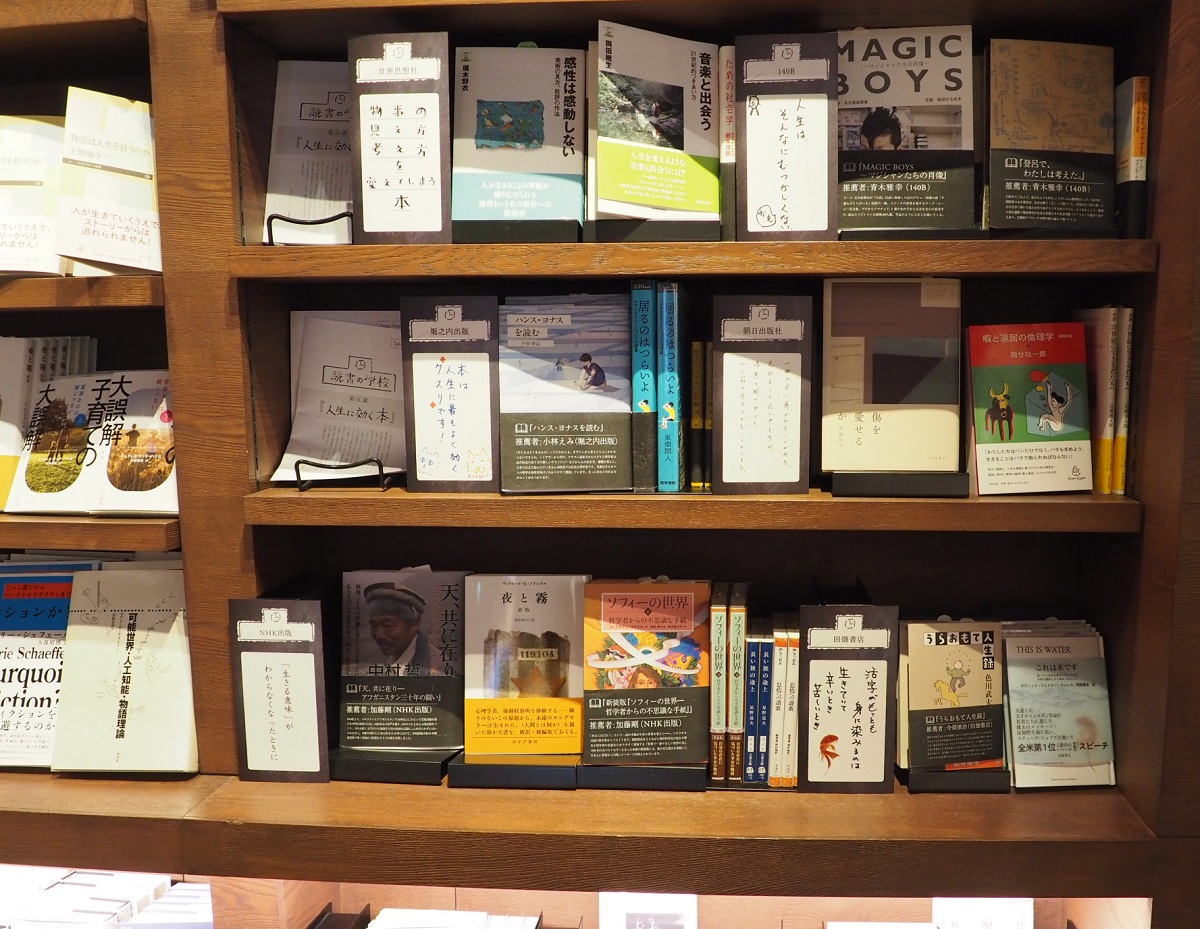

「第一講 100年後。」「第二講 日々是好日」「第三講 わたしたちはなぜつながらずにいられないのか」「第四講 現代の古典」「第五講 人生に効く本」。そして6月からは「第六講 読書の愉しみ」が予定されている。

「ユリイカ」6月臨時増刊号「総特集 書店の未来――本を愛するすべての人に」(青土社)

「ユリイカ」6月臨時増刊号「総特集 書店の未来――本を愛するすべての人に」(青土社)「どうしたら今を生きる人に、人生観を揺さぶるような本との出会いをつくれるのか」を考えていたところに、平凡社の清田康晃さんからある問いかけをもらったのだという。

「(清田さんから)現代の哲学の棚は誰のための書棚なのか、という疑問をいただきました。人生でもっとも貴重な資源は時間であり、学生なら哲学を学ぶためにプラトンから読むことはできるかもしれないが、日々仕事や家事をしながら哲学史を学びなおすのは不可能に近いのではないか。人文書の書棚はもっと自由に、二一世紀を生きる私たちのためのサバイバル教養にふりきってもいいのではないか」

ちょっと長い引用になったが、そのモチーフから作られた〈棚〉は正しく「エディターシップ」の発露ではないか。雑誌という形態の存続が難しくなってきているいま、書店の店頭こそが、その役割を兼ねているのではないか。しかもそこには、紙媒体の編集にはない〈空間〉と〈人の動き〉までが含まれている。そのことを問うと、三砂さんは「そんな大げさな……」と謙遜しながらも、それ以上の理論武装をもってさらりと答えてくれた。

「そういう棚の作り方を阻むのは、取次の送品ジャンルに対応した縦割りのセクションなんです。幸い蔦屋書店は違うけれど、大抵の書店は、文庫なら文庫、新書、単行本と、本の形態によって仕入れがジャンル分けされていて、そういうお店だと難しいのかもしれません。ただ逆に、こういう棚の作りをすると、たとえば文庫棚や新書棚、NHKのテキストの棚など、仕入れジャンルに特化した棚が作りにくいのも事実です。店頭で取り扱いがなく、ジャンルに紐づいた問い合わせがあれば、迷わず近隣の書店を紹介します。そういう意味では大阪という立地は恵まれていて、品数を誇るジュンク堂もあれば、ベストセラー型の紀伊国屋書店もある。また個性的なお店でいえば心斎橋にスタンダードブックストアもありました。それぞれのお店が違う性格をもって共存しているんです」

それこそ、各々の読者層をもつ雑誌が共存していることに対応してはいないだろうか、と思いつつも、それでもいちばん印象に残ったのは次のようなひと言だった。「われわれは棚を介してお客さまと会話をしているんです」……これは深い。

「梅田 蔦屋書店」の棚=撮影・筆者

「梅田 蔦屋書店」の棚=撮影・筆者書店の棚を雑誌づくりになぞらえるのがいかに浅薄なたとえであるかを思い知らされたのは、先ほど紹介した「ユリイカ」に収録されている「読書の学校 これからの書店と愛する本」という座談会である。これは「梅田 蔦屋書店」の特別イベントとして企画されたもので、三砂さんを聞き手として、ジュンク堂の福嶋聡さん、紀伊国屋梅田本店の百々典孝さん、スタンダードブックストアの中川和彦さんが出席されている(前述した三砂さんの文章は、この座談会の「付記」として収録されている)。

その中で、百々さんが紀伊国屋書店の2代目の社長・松原治さんの『三つの出会い――私の履歴書』(2004年、日本経済新聞社)のなかの次のような言葉を紹介している。

「本屋ってのはすぐお金が戻ってくるものじゃなく農業的なもので、種を蒔いて、大きくなってようやく回収できるものだ。すぐにお金になるものではない」

「書店員はプロデューサーで、本が俳優で、棚は舞台。そこをいい舞台にするには、プロデューサーがしっかり俳優を動かして……」

書店を農業にたとえるのも、舞台をめぐるプロデューサーと俳優にたとえるのも、いちいちが納得できる。

また、三砂さんに伺ったお話のなかで、こんな言葉があった。

「これまで諸先輩方がいろんな試行錯誤をされて、棚を作ってこられた。そのことを思うとまだまだ足元にも及ばないんだな、と思いますね」

その言葉を裏付けるように、前述の座談会では世代間の伝承ということ、書店という空間の共時性のみならず、通時性を意識した発言が多くみられたことには注目したい。

出版社・取次・書店の三者のうち、のっぴきならない、いちばん厳しい環境に置かれているのは書店であることに間違いない。そしてまた書店はいちばん読者に近い存在でもある。

その書店が明らかに変わり始めている。真の変革は、もっとも辛い思いをした者から出てくるのはこの世の常。従来マーケティングと呼ばれたものとはまったく異なる〈書店オリエンテッドの思考〉に、もしかすると出版界を甦らせるヒントがあるかもしれない。

*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください