2019年07月01日

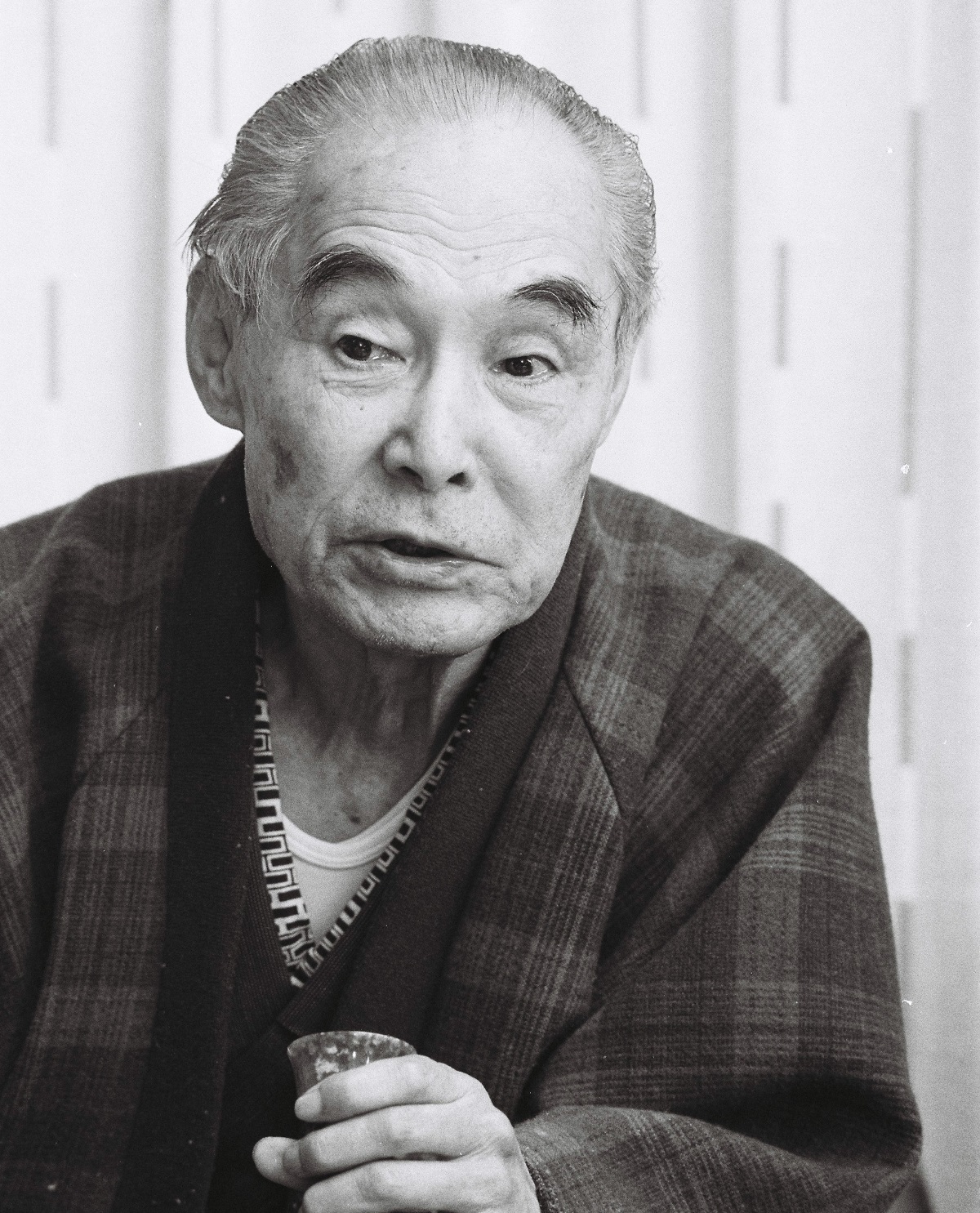

編集者・松本昌次さん=2006年

編集者・松本昌次さん=2006年今年1月15日、編集者の松本昌次さんが亡くなった。享年91歳。亡くなって半年近くが経つが、晩年の姿を、著書を通して書いておきたい。ここでは、私が編集をした『わたしの戦後出版史』(トランスビュー、2008年)と、それ以後に出た『戦後編集者雑文抄――追憶の影』(一葉社、2016年)、そして遺稿集、とは言っても松本さんの眼の行き届いた、『いま、言わねば――戦後編集者として』(一葉社、2019年)について書く。

『わたしの戦後出版史』は、元講談社の重役であり、この「神保町の匠」の発案者でもある鷲尾賢也氏の企画だった。

それをまず、トランスビューにいた私のところへ持ってこられ、単行本として必ず出すことを前提に、その前に朝日新聞の月刊誌『論座』に連載することにした。

松本昌次さんは1953年、未来社に入った。それから30年を経て、自身で創業した影書房に移るまで、超人的な活躍ぶりで、戦後出版史の重厚な、また今となっては華麗な部分を担い続けた。

戦後の30年は、未来社のような小出版社が、縦横無尽に活躍できたのである。もちろんそれは松本昌次さんという、稀代の編集者がいてこそであるが。

鷲尾さんは松本さんに話を聞くのに、元講談社重役である自分と、小学館重役で小学館クリエイティブ社長(当時)の上野明雄さんの二人を、聞き役に立てた。朝日新聞出版本部の担当者は中島美奈さんであった(このころはまだ朝日新聞出版というかたちでは独立していなかった)。

鷲尾さんの企画案は実に周到なものだった。松本さんの未来社での話を聞くのに、元講談社と小学館の大立者が聞き役としてそろい、それを朝日新聞の『論座』に載せる。そうして単行本は、トランスビューという最も小さな出版社から出す。

聞き書きは2005年10月から2年間、16回に及んだ。それを『論座』に、21回に分けて連載した。企画というのはこういうふうに作るんだ、という見本だった。

松本さんへの聞き取りは、6時から9時くらいまで。丁々発止で伺い、それが終わると場所を変え、酒を挟んで出版について、思うところを腹蔵なく語り合った。

そういうときの松本昌次さん、鷲尾賢也さん、上野明雄さんのやりとりは、歯に衣着せぬどころではなく、はらはらして、実に面白く、スリリングであった。私は一言も聞き逃すまいと、耳を澄ませていた。

鷲尾さんは「聞き書きのはじめに」でこう書いている。「丸山眞男『現代政治の思想と行動』をはじめ、戦後社会に絶大な影響を与えた埴谷雄高、花田清輝、藤田省三、廣末保、木下順二、平野謙、富士正晴、井上光晴、上野英信、橋川文三などの多くの著作を手がけた編集者として、松本昌次さんは伝説的・神話的存在である(ご自身はこの言い方を強固に忌避されるが)」。

本当に、なぜこんなことができたんだろう。未来社の編集部は原則的に、西谷能雄社長と松本さんの二人。西谷社長は目が悪いので、細かい実務は松本さんおひとりである。それで1年間に、40~50冊(!)、作っている。そのどれもが名著である。もちろん初校、再校、三校まで取っているのだ。まったく考えられないことだ。

それで、もう参りましたという意味で、「戦後の名著の多くはこの人の手になるものだった」(「サンデー毎日」読書欄より)、と言われたりした。とにかく2年間にわたる『わたしの戦後出版史』の仕事は、インタビューと、その後の酒席も含めて、じつに面白かった。この本は朝日新聞が2000~09年に、読むべき本を選んだ、「ゼロ年代の50冊」の1冊に選ばれている。

その後、2014年に、鷲尾賢也さんが脳出血により急逝された。鷲尾さんは「現代思想の冒険者たち」(全31巻)や、「日本の歴史」(全26巻)を企画し、書き下ろしシリーズ「選書メチエ」を創刊された。また小高賢のペンネームで何冊も歌集があり、そのうちの1冊、『本所両国』は若山牧水賞を受賞している。

鷲尾さんの死は、私には、いろいろな意味で後ろ盾を失い、打撃だった。松本昌次さんにとっても頭を殴られるような大打撃で、しばらくは電話で話していても、なぜ鷲尾さんは死んだのだろうねえ、という嘆き節一辺倒だった。まさか松本さんよりも、鷲尾さんの方が先に逝くとは。

『戦後編集者雑文抄――追憶の影』は、先に一葉社から出ている『戦後文学と編集者』(1994年)、『戦後出版と編集者』(2001年)に続くものだ。この本は、松本さんが出版の仕事を通じて知り合った著者や編集者たちを追悼した文章を多く集める。だからサブタイトルに、「追憶の影」と記されている。

登場するのは花田清輝、長谷川四郎、島尾敏雄、木下順二、秋元松代、竹内好、西郷信綱、小林昇、武井昭夫、吉本隆明、久保栄、中野重治、などなど。

埴谷雄高

埴谷雄高こういうことは、やっても許されることなんだろうか。もちろん「花田清輝・埴谷雄高 冥界対論記録抄」とあって、最初から架空対談なのは分かっている。でも、しかし、やっぱりいいんだろうか。いくら花田清輝の本を「十七、八冊」作り、埴谷雄高の本を「評論集二十一冊、対話集十二冊」作ったとしても、二人を冥界で会わせ、談論風発、好きにしゃべらせるというのは、並みの編集者ではできない。というか松本さん以外にはできないことだ。

この『戦後編集者雑文抄』は、おおむね21世紀に書かれた文章を収める。今になってこの本を読めば、編集者・松本昌次さんがいかに多くの優れた人を、結びつけたかを思い知らされて、目くるめく思いがしよう。

出版界が毎日毎日、新刊を出しながら、実際には荒涼たる風景の中で呆然と佇んでいるとき、松本さんの世界はじつに豊穣なのだ。今世紀に入って、荒涼のなかで、ほとんど何も残らなくなったとき、ただひとり松本さんだけが、小説家や詩人、政治学者や女優を華麗に結びつけた。

たとえば、宮本常一と雑誌『民話』を語ったところ。「民話だけでものは考えられない、芸術や思想といったものも含めて考えなければならないなどと思っていたんですね。日本では知識人の考えていることと民衆の動向はいつも離ればなれです。だからわたしはそれらを出会わせたいし、『民話』をそういった場にしてみたいなどと考えていたんです。(中略)『民話』には花田清輝さんや埴谷雄高さんや丸山眞男さんといった方々が登場しています(のちに、藤田省三、廣末保、谷川雁、日高六郎、吉本隆明さんなどの方がたにも執筆してもらっています)」。

『民話』という雑誌を、「民話」だけではものは考えられないと考え、そのような場にしたのだ。編集者が持てる力を十全に伸ばし、しかもそれをのびのびとやっているのを見るのは、今となっては夢のまた夢である。

吉本隆明

吉本隆明しかしこの本には、ただ懐かしいことばかりが書かれているのではない。たとえば「花田清輝―吉本隆明論争」。これは、じつは今だからこそ、決着をつけてよいと思われる。そして決着をつけるには、二人の生涯を見てきた松本さんをおいて他にないのだ。

松本さんは1954年、花田清輝の『アヴァンギャルド芸術』を皮切りに、編集者としての生活を始めた。一方、吉本隆明の最初の出版物、『芸術的抵抗と挫折』と『抒情の論理』(ともに1959年)も編集している。

松本さんは、埴谷・花田といった世代と吉本は一緒になって、戦後の文学運動を進めていくものだと思っていた。ところが、そうはならなかったのである。

最初にこの論争に火を点けたのは花田清輝だった。「花田さんの吉本さんへの批判というのは、大雑把にまとめるならば、『戦争協力詩を書いた前世代の詩人たちを個人の名において糾弾するのではなく、時代と関連させつつ、戦後の芸術運動を高揚させることで全体として乗り越えるべきだ』というものでした」。

もともと花田清輝は、芸術運動や思想運動は論争や対立によって発展するものだ、と考えていた。だから方法としての「論争」を、非常に重視していた。

しかし吉本隆明は、それとは少し違っていた。「吉本さんの世代はそれこそ戦場で死ぬことしか目前の選択肢がなかった。だから吉本さんの戦争協力者に対する反発や恨みというものは、花田さんの想像も及ばないほど根深いものだったと思います」。

吉本隆明の姿勢は、芸術運動や思想運動の全体的な発展よりも、個人的な自力の思想の構築に比重があるのだ。「だから相手に勝つか負けるかの世界なのですね。ともかくいわれるように『自立』の思想家ですから、論争においてもいかにみずからの主張が正しいかということが先にくるわけです」。

そういうわけで、自立する思想家、吉本隆明の言語論である『言語にとって美とはなにか』や、国家論である『共同幻想論』はたいへん優れたものだが、それを私たちが受け取って、そこからどのような実作や芸術につなげていくかを考えるとき、はたと困惑せざるを得ない。

これらは吉本が個人として確立した「記念碑的理論」であり、そこから何かを受け取ってつないでゆくことは、できないのではないか。だから吉本隆明は、「失礼な言い方かもしれませんが、よく言われるように『知の巨人』として『吉本隆明自立思想記念館』に永久に保存される方だと思います」。これはかなり強烈な、吉本に対する批判である。

一方、花田清輝という思想家は、文章を書いたときから、その理論というようなものはなくて、めいめいが実作や芸術運動に生かす以外に、花田の思想を読み取ることはできない。

松本さんはその結果、『芸術的抵抗と挫折』と『抒情の論理』の2冊の本を作ったあと、吉本隆明とは、「永いお訣れ」をすることになったのである。

松本さんの吉本隆明に対する批判は、総括すると次のようなものであった。「『知の巨人』『思想界の巨人』と周囲からもてはやされた半世紀余の吉本さんの道程を、私は無念に思いかえす。それは残念ながら、日本資本主義の高度成長を総体的には補完・擁護するものとなったのではなかったか」。

晩年にさしかかったころの吉本隆明の『マス・イメージ論』や、『ハイ・イメージ論 Ⅰ・Ⅱ』を思い浮かべながら、私は、本当にそうだなあと、この言葉を嚙みしめている。

最後の『いま、言わねば――戦後編集者として』は、松本さんが亡くなった後に出た。そういう意味では遺稿集だが、しかし松本さんから「最後の本」を作りたいという電話が、一葉社の和田悌二と大道万里子宛てにあり、会ってみると、収録予定の原稿はほとんど用意されていた。本の構成や目次から書名、体裁、発行部数、定価、販売方法まで、細かく書かれたメモが渡されている。

これが齢91歳、亡くなる1か月前のことだ。全盛期、年に40~50点作るのが当たり前の松本さんとしては、90歳を超えようが、亡くなる1か月前であろうが、本に関することはゆるがせにできなかった。

「収録原稿は、基本的には二〇一三年から二〇一七年までに『レイバーネット』『ほっととーく』『9条連ニュース』に書かれたものの中から選んでほしいこと、体裁はとにかく簡素に、並製でカバーもオビもつけずに表紙のみにすること、ただし表紙にはルソーの『カーニヴァルの夕べ』を入れたい、ページ数は二百ページ以内におさめること、などなど、あの独特の丁寧なやさしい文字でびっしりと書き込まれていた」。

この本は、松本さんにとって「最後の本」になることが決まっていた。その最後の本に、初めて時事ネタを取り上げたのである。松本さんは、考えてみれば編集者としては、著者のことなどを取り上げて、それが今現在と切り結んでいても、本の骨格は「追想」のかたちを取っていた。

それが今度は、『いま、言わねば』と題して、身の回りの時事を正面に据えたのである。現在の天皇制、靖国問題、護憲と反原発、ヘイト・スピーチ、“壁”と村上春樹、トランプ劇場、などなど。松本さんは91歳で出す最後の本で、今まさに問題になっていることに、正面を切って応えたのだ。

ここでは二つのコラムを取り上げよう。一つは「不都合な過去を帳消しにする安倍首相の演説」である。「安倍晋三首相の米議会演説に、のっけから岸信介祖父が登場したのには驚いた。しかも『民主主義の原則と理想を確信している』元総理大臣としてである」。

岸信介といえば、戦前は満州国で官僚として頭角を現わし、東条内閣の商工相として積極的な役割を果たした。戦後はA級戦犯の容疑者として拘禁されたが、かろうじて一命を永らえ、総理大臣としてよみがえった。そして1960年の安保条約改定の強行採決を行い、民主主義を踏みにじった。

しかし安倍首相は、傲岸にもそこを捻じ曲げる。「歴史認識などどこ吹く風の安倍首相にふさわしく、祖父はまるで生まれながらの民主主義者である……」。これは本当に信じられない。首相にふさわしくない人として、マスコミが特筆大書して批判すべきことだ。

東京都北区の事務所で=2005年

東京都北区の事務所で=2005年けれども、松本さんの真骨頂は、実はもう1本のコラム、「わたしたちに問われていること」にある。そのコラムは、憲法9条を守るために奮闘している、Aさんという女性を巡ってである。Aさんは9条を守る、ある運動体に所属しており、松本さんは大方30年ほど親しくさせていただいている。

そのAさんがあるとき安倍首相を取り上げて、「インポテンツの男の子」のようだと表現した。これはAさんが、ある政治学者がそういうふうに表現したのを、「我が意を得たり……安倍を語る時これほど的確な表現はない」と書いたのだ。

松本さんはこれにまったく納得できず、抗議の意味の手紙を出した。「これは相手をメクラ、ツンボといっているのと同じなのです。どんなに我慢できない安倍首相であっても、肉体的欠陥で相手をさげすむ姿勢は、在日朝鮮人にあらん限りのヘイト・スピーチを投げかける連中と、同次元にたつことになります」。

するとAさんからは、おっしゃる通り、ヘイト・スピーチと同じ次元に立っていた、自戒します、という返事が来た。

それはいいのだが、その返事にこんなことが書いてあった。「Aさんは、戦後七〇年、戦争に向かう根っこを断絶できるか、かなりのエネルギーがいるとのべて、『結局は選挙に行かなかった人々の無責任な行為のツケを、今、こうむっていると云う事か』と書いているのです」。つまりは、こういうことなのである。本当にAさんは、そういうふうに思っているのだろうか。

「これは『上から目線』どころか、社会運動者としてのみずからの責任のほかへの転嫁以外の何物でもありません。……自己批判のない運動体は、弱体化するしかありません」。社会正義を押し立てて運動している人たちには、この手の人が大勢いる。

また別に、M・Tさんは80歳で、八王子駅頭で民主主義の危機を訴えて、ビラ配りをしている。年齢を考えると、これは本当に頭の下がることである。

しかしそのビラの終わり近くに、M・Tさんはこんなことを書いている。「米軍の事情で天から降ってきたような平和憲法で守られたことが理解できない民度の低い、思考停止族と一緒にすり鉢の底へ行きたくない」(大意)。

これもさっきの、自分の意見とは異なる人に、責任を押し付けるのと一緒である。「ビラなどに関心を示さない、あるいは『五割の沈黙者』に対し、民度の低い思考停止族とは、よくも言えたものです。……このような傲慢な発言をみとめるわけにはいきません。わたしたちに問われるのは、他に責任をなすりつけることではなく、自己批判を恐れず、失敗を直視し、一人でも多くの人びとと連帯する道を歩むことではないでしょうか」。

松本昌次さんは、救急車で緊急搬送された後も、死ぬ直前までこの本のゲラを直していたという。私もそんなふうに死にたい、と思う。

*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。

有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください