2019年07月09日

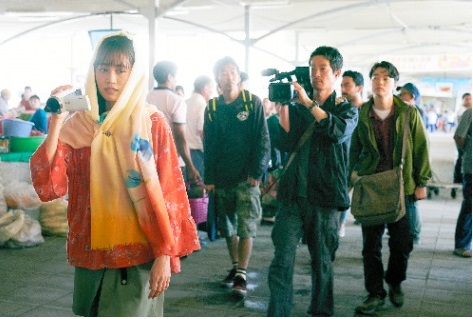

黒沢清監督『旅のおわり世界のはじまり』=提供・東京テアトル

黒沢清監督『旅のおわり世界のはじまり』=提供・東京テアトル黒沢清監督、前田敦子主演の『旅のおわり世界のはじまり』は、全編がウズベキスタンでロケ撮影された、途方もない傑作である。ただし、シルクロードを舞台にした壮大なドラマではなく、ミニマルな<小品性>で見る者を魅了する、ヒロインの成長物語だ。『Seventh Code』(2014)、『散歩する侵略者』(2017)に続いて3回目の黒沢作品への出演となる前田敦子は、歌手になる夢をもつテレビレポーター、葉子に扮するが、本作の<小品性>は何より、ヒロインの内面と言動のみに焦点を絞った作劇にある(上映時間120分)。

――すなわち、バラエティー番組、“幻の怪魚発見”のレポーターとしてウズベキスタン入りした葉子は、撮影が予定通りに進まないなか、孤独や不安を募らせていくが、そんな彼女が、もっぱら焦点人物、ないし視点人物となって、いわば1人称ドラマのかたちで映画は展開する。したがって、ほとんどの場面に葉子/前田敦子は登場し、そうでない場面も、彼女の視点を通した(彼女の主観的な)シーンである。この大胆なアイデアは見事だ。こうした視点の限定ゆえに、私たちは葉子の内面――葛藤や寄る辺なさ――に感情移入できるからである。

また、全編を通じて描かれるのは、葉子の体験する、出来事とは呼べないほど小さな出来事の連鎖だ。そのことも、1人称的な作劇とあいまって、本作の<小品性>の核となる(舞台は古都サマルカンド、その北に位置するアイダル湖、首都タシケント、山岳地帯ザーミンなどだが、つまりこの映画は、異国で撮られたから、という理由だけでなく、一度ならず描かれる、葉子が異国の中をワゴン車やバスなどで移動する場面によっても、典型的な<ロードムービー>の作風を帯びる)。

さて、葉子をしばしば戸惑わせる「小さな出来事」は、ウズベク語しか通じない現地の人々と彼女の、コミュニケーションのすれ違い、齟齬(そご)であり、カルチャー・ギャップであり、それによって生じる撮影の遅れである。そして、葉子の直面する、異なる言語と文化をもつ人々=他者とのディスコミュニケーション、および物の見方・価値観の相違こそ、本作で反復、変奏される主要モチーフのひとつだ(黒沢清の卓抜な脚本は、物語的な起承転結を度外視しつつ、このモチーフを要所要所で取りこみ、それらがそのつど、小さなヤマ場となるように構成されているので、本作は一瞬たりとも観客の興味を逸らさない)。

さらに、こうした意思疎通の齟齬によって、葉子に同行する番組クルーら、とりわけ、仕事の効率にこだわるディレクターの吉岡(染谷将太)は、苛立ちを募らせる。もっとも、あくまで葉子の内面や言動にフォーカスされる本作では、吉岡やベテランのカメラマンの岩尾(加瀬亮)、気のいいADの佐々木(柄本時生)らのクルーは、ほとんど前面に出ない(にもかかわらず、いやむしろそれゆえに、彼らのちょっとしたセリフは印象に残る)。

黒沢清監督『旅のおわり世界のはじまり』=提供・東京テアトル

黒沢清監督『旅のおわり世界のはじまり』=提供・東京テアトルこうした、意思疎通の困難というシチュエーションにおけるキーパーソンは、通訳兼コーディネーターのテムル(アディズ・ラジャボフ)だ。日本語に堪能な(という設定の)テムルは、葉子やクルーと現地の人々との橋渡しをすべく、有能な通訳兼コーディネーターとして振る舞う。だが、ときにテムルが日本語に丁寧に通訳する言葉は、まさにその律儀な丁寧さゆえに、日本人と現地の人々とのちぐはぐな会話に、奇妙なサスペンスと可笑しさを加味する。

たとえば、広大な湖に浮かぶ小さな漁船の上で、葉子が“怪魚レポート”をする場面。ジャージにゴム胴長、さらに救命胴衣を着た葉子は、漁師に、怪魚は本当にいるのかと聞くと、漁師は、運が良ければ怪魚は罠に掛かる、と言う。葉子が、わたしはだいたい運悪いんですよね、と応じると、漁師は、運は誰にとっても平等だとか、おそらく適当に、そして不愛想に答える……。むろん観客は、この一連のやりとりを、やはり救命胴衣を着たテムルの、几帳面な通訳によって理解するのだが、漁師のぶっきらぼうで真偽が疑わしい言葉を、テムルがニュアンスを抜いたデスマス調で丁寧に訳すところに、珍妙なユーモアが生まれる。

しかし、テムルを介した葉子と漁師との問答は、いささかも笑えない、居心地の悪くなるような結末を迎える。漁師は相変わらず不愛想な口調で、魚が捕まらないのは船に女を乗せているせいだ、魚は女の臭いを嫌う、という意味のことを言い出す。するとテムルは

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください