独自の配置、演奏者の意識改革……自らオケをつくった男の70歳の挑戦

2019年07月21日

1枚の写真を見ていただきたい。これは西脇義訓がチャレンジしたオーケストラの配置である。驚いたことに全員が横1列に前を向く。いま、日本のオーケストラにある「革命」が起っている。

西脇のオーケストラ配置。演奏者は横1列に並ぶ。右が客席。(撮影は筆者。以下同)

西脇のオーケストラ配置。演奏者は横1列に並ぶ。右が客席。(撮影は筆者。以下同)一般的なオーケストラの配置は、指揮者を中心にして半円形に広がる。すべての演奏者は指揮者の方を向くことになり、指揮者とオーケストラは主と従、命令と服従の関係になる。近代オーケストラのこの半円形の配置は、20世紀に定着する。それはひとりの権力者、独裁者の支配下、まさに中央集権のやり方ではないだろうか。西脇はこれに疑問を突きつけた。

西脇は、いわゆる音楽大学を出て、指揮者のキャリアを積んだわけではない。レコード会社に勤めたのち、自らレコード会社を起こし、ディレクター、プロデューサーとして、数多くの録音に携わってきた。 そうした経歴を持つ彼が、オーケストラを自らつくり、指揮者としてデビューした。世界でも類例を見ないことである。

オーケストラの独自の配置を提示し、オケのメンバーの意識改革をし、演奏者個々の自発性を促し、まったく新しいオーケストラの響きを作り出している。彼の活動は、組織と個人の関係、集団の中での個人の自立、自由の獲得、閉塞しがちな組織の活性化という、現代社会のテーマとも通底する。

彼の音楽活動にスポットを当て、その意味するところを紹介したい。

古くからのクラシックファンには、こんな経験をされたことはないだろうか。 最近のコンサートはつまらない。確かに技術的には昔に比べ、格段に上手くなったが、 なかなか感動には至らない。なんだかオーケストラのメンバーが生き生きしていない。アマチュアのオケのほうが感動を呼ぶことがある。どうしてだろうか。

程度の差はあれ、オケのメンバーはいろいろと「忖度」しているようだ。ヴァイオリンなどの弦楽器奏者はコンサートマスター、トップ(首席)より先に飛び出さないように、他の楽器奏者もひとりだけ目立たないように隣の人と合わせる。自発的、自由な意思などを押し殺し、それが習い性となり、そういった感性(芸術性)を麻痺させることにエネルギーを使う。

そこまで言うと顰蹙(ひんしゅく)を買うかもしれないが、指揮者の意のままに動くのがプロのオーケストラと教育され、音大を出た頃の志に反し、大概は日常の仕事として演奏していることが多い。それでは、与えられた仕事を黙々とこなしているサラリーマンと変わらない。もし演奏している本人がつまらないのだとしたら、発せられる音楽は感動とはほど遠く、観客には本当の音楽の感動は伝わらない。

オーケストラは、音楽家は、それでいいのだろうか。

西脇義訓さん

西脇義訓さんなぜ、そんな「酔狂」とも見えることができたのか。そこに至る彼のキャリアを駆け足で見てみよう。

西脇は学生時代、大学オーケストラではトップクラス、慶応義塾ワグネルソサィティー・オーケストラでチェロを弾いていた。慶応に入学したのはこのオーケストラに憧れたからだという。卒業後は銀行に就職が決まっていたが、募集広告を見て応募したレコード会社にめでたく合格、父親の猛反対を押し切り、勇躍そこに行くことになった。

1971年、オランダに本社を置くフィリップス・レコードの日本法人であるフィリップス(正式社名は日本フォノググラム)に入社した彼は、内田光子さんや小澤征爾さんを世に出した著名なプロデューサー新忠篤さんの下で働いた。当時のフィリップスは、音楽好きの集まる、仕事は厳しいが素敵な仲間のいる、人間的な、魅力のある会社だった。

私が西脇と知り合ったのは1989年だった。1991年のモーツァルト没後200年記念イヤーを控え、当時、出版社にいた私は、世界初の全作品収録、CD195枚、書籍15巻(別巻1)に及ぶ『モーツァルト全集』を企画した。その音源がフィリップスで、広報担当の西脇さんとそこで出会ったのである。余談だが、44万円の全集が1万セットも売れた。現在では夢のような話である。

CDは発明されたばかり、1990年代初頭は、出版社もレコード会社も絶頂の時代だった。ところが、何事も、いいことは長くは続かない。

90年代後半になると、CDの売り上げは落ち、レコード業界は世界的な再編を余儀なくされた。日本フォノグラムも、ドイツ・グラモフォンやイギリス・デッカと同じユニバーサルという海外資本のもとに統合、合併することになった。外資の親会社のもとでは、売り上げ至上主義が跋扈(ばっこ)することは火を見るより明らかだった。

音の良い録音を録る日本でも有数の会社、N&Fを設立。録音中の西脇(手前)と福井。

音の良い録音を録る日本でも有数の会社、N&Fを設立。録音中の西脇(手前)と福井。社名は西脇、福井ふたりの頭文字をとった、N&F (エヌ・アンド・エフ)。西脇50歳、福井52歳の時である。

ちょっとここで断っておかねばいけないのだが、日本のレコード会社のクラシック部門は、海外の演奏家、オーケストラの音源を用いた日本バージョンを作ることが主な仕事で、自分たちの手で録音する事は極めて稀だった。

西脇はいつか、自分の手で理想の録音をしたいと思っていた。オランダの世界的な名録音エンジニア、オノ・スコルツェの薫陶を受け、録音部長していた福井もまた同じ思いだった。

N&Fは、毎年、松本で行われるサイトウ・キネン・フェスティバル、ジョセフ・リン、宮田大など数々の演奏家や長岡京室内アンサンブル、水戸室内管弦楽団などの録音に携わっていく。そして、チェリスト、青木十良(あおき・じゅうろう)のバッハの「無伴奏チェロ組曲」の3枚のCDなど、後世に残る名盤を世に送り出した。

プロデューサー・ディレクターとしての西脇、録音エンジニアとしての福井の技量は確かであり、N&Fは知る人ぞ知る、日本で最高の録音をするレコード会社になったのである。大方はこれで十分、大満足というところである。ところが、西脇義訓はさらなる挑戦をするのである。

西脇は大学卒業後もアマチュア・オーケストラの活動を続けながら、理想のオーケストラのあり方を模索していた。2001年にはフランスに行き、ミシェル・コルボの講習会で指揮と発声法の指導をうけたこともある。

2009年、西脇はバイロイト音楽祭に行き、バイロイト祝祭劇場で聴いたオーケストラの音の響きに圧倒された。 そこでは音楽が天から降りそそぐように、空間に生き生きと自由に広がっていた。これこそが探し求め、思い描いていた音だった。

2013年、私は西脇から「もはや自分でやるしかない。オーケストラをつくろうと思うんだが」と切り出された。 N&Fの創立から15年、その時、西脇は65歳。なんと彼は自前のオーケストラをつくり、自ら指揮をし、理想の響きを求め、録音をしようというのである。 そんなことだろうと、うすうす感づいていた私は、彼の背中を押した。西脇は自ら資金を投じ、オーケストラづくりに奔走した。

西脇は桐朋や芸大や東京音大などを卒業した優秀な若手演奏家を頼って声をかけ、メンバーを集めた。なかには他のオーケストラの現役の演奏家もいる。オーケストラ名は、ワグナーの「ニーべルングの指環」"Der Ring des Nibelungen"にちなみ、デア・リング東京オーケストラとした。当初は、録音のためだけに集められたオーケストラだった。そこで理想の響きを求め、新しい実験にチャレンジする。

西脇は、冒頭の写真のように、今まで当たり前に思われていたオーケストラの配置を変えた。職場でもデスクの配置が、意識を変えると言われるが、発想は似ている。

具体的には、全員が横一列に前を向く。第一列はファーストヴァイオリン、第二列はセカンドヴァイオリン、第三列、四列はビオラそしてチェロ、コントラバス、管楽器はトップとセカンドは両端にといった具合である。結果的に、 オケの内部にある序列、ヒエラルキーを取り除くことになる。

新しい オーケストラの配置では、演奏者ひとりひとりがソリスト、コンサートマスター

新しい オーケストラの配置では、演奏者ひとりひとりがソリスト、コンサートマスター当初、この斬新な発想にオーケストラのメンバーは面食らい、戸惑った。しかし次第に慣れ、ひとりひとりがコンサートマスター、あるいはソリストのつもりでホールの中央の空間に音を届かせるように演奏するようになった。 ひとりひとりが主役、責任を持たされ、生き生きと音楽をつくるのである。

ボウイング(弓の上げ下げ)も自由にした。目ではなく耳で合わせる。指揮者の指揮棒を目で追うのではなく、全員が他の人の音を聴きながら合わせるのである。単に隣の人と合わせるのではなく、ホール全体の音を聴くのである。指揮者の指示は最小限。命令に従わせるのではなく、自主性を重んじる。演奏者は息を合わせ、気を合わせるのである。

はじめはバラバラだった演奏が、次第にひとつにまとまってくる。音楽が生き生きしてくる。演奏している本人も楽しい。西脇のオーケストラに参加した若い人たちは、今までとはまったく違った新しい音楽の作り方に感動するのである。

西脇は、単にオーケストラの配置を変えただけではない。同時に、オケのメンバーである演奏者ひとりひとりの意識を変え、彼らの演奏そのものを変え、今までにない圧倒的な響きを生みだし、ホール全体に響く音楽の質を変えた。

西脇が目指すのは「空間力」。舞台と客席が一体になる音楽の喜び

西脇が目指すのは「空間力」。舞台と客席が一体になる音楽の喜び音を響かせるホールの響き、オーケストラの演奏者が作り出すホールの響き、このふたつが圧倒的な力となり、空間を支配し、その空間にいる聴衆をも包み込み、舞台と客席とが一体になる。音楽の喜びに満たされる。そういった時間、空間を持つことを、彼は「空間力」という言葉で表現した。

命令や強制で組織を変えるのではなく、組織を構成しているひとりひとりの力で、組織を変えていく。オーケストラは、北朝鮮のマスゲームではない。本来、アンサンブルというのは、各々少しずつ違うものが、個性を大事にして調和をとることである。統一ではなく、異なるものの調和がハーモニーをつくる。

オーケストラも組織も、また同じである。組織に属するもの誰もが考えさせられることである。

デア・リング東京オーケストラは、すでに6枚のCDを作成している。

最初のCDは、2013年のブルックナー交響曲第3番「ワグネル」。以下、チャイコフスキー交響曲第5番、ベートーヴェン交響曲第3番「英雄」、メンデルスゾーン交響曲第3番「スコットランド」、モーツアルトのヴァイオリン協奏曲第5番、交響曲29番、ハイドン交響曲104番「ロンドン」、モーツアルト交響曲第31番「パリ」と続く。彼らは今まですでに6枚のCDを作り、世に送り出した。その多くは「レコード芸術」誌上で特選盤、推薦盤と高い評価を得ている。

私は第1回からすべて、彼らの作り出す音楽に立ち会い、CDのライナーノートを書いてきたが、彼らの演奏は回を重ねるごとに進化している。

CD録音のためのオーケストラだけではもったいない。デア・リング東京オーケストラの若者たちが作り出すこの響きを、大勢の観客に聴いてもらいたい、西脇も私も同じ思いだった。

西脇義訓の指揮者、公開デビューは、2018年8月31日、第一回の演奏会が三鷹市芸術文化センター「風のホール」で行われた。

曲はメンデルスゾーンの交響曲第4番「イタリア」とベートーヴェンの交響曲第7番だった。近年出会ったことのない感動的な演奏会だった。「これはもはや事件である」と、『レコード芸術』元編集長は、その時の感動を述べた。この演奏会のライブ録音が、今年9月4日に7枚目のCDとして発売される。

この日の演奏会にチェリストとして参加したR.T君から、次のようなメールが西脇のもとに届いた。

「聴衆としてあの場にいたかった!」。演奏している自分自身でさえとても満たされた、エキサイティングな時間を過ごせたのですから、お客さん達は本当に大満足ではなかったのでしょうか。

指揮者の価値観に従うという今までの方式とは違い、ひとりひとりが主体性を持ち、皆が個々に解釈し、ボウイングも自由、しかしながら、皆が同じ「空間力」という目標を持つことによって統率できるところがデア・リングの最大の強みだと思いました。

西脇さんは指揮者として、先ずは我々を尊重してくれましたし、既成の価値観や先入観を捨て、独自の解釈も押し付けず、純粋に「音」を引き出してくれました。もう手垢がつきすぎて真っ黒な「ベト7」(ベートーヴェン交響曲第7番)や「イタリア」も、皆で真っさらな気持ちで取り組めたと思います。

こういった指揮者とオーケストラの関係が主流になれば、きっと天国の作曲家達も喜んでくれると思います。(笑) R.T (Vc)

西脇義訓の挑戦は、第二、第三の西脇生み、大きなうねりとなるに違いない

西脇義訓の挑戦は、第二、第三の西脇生み、大きなうねりとなるに違いない西脇は「本当はオーケストラの指揮者なんかいないほうがいいんだ」と言う。彼は丹念に楽譜を読み込み、もちろん練習の時には注意を与え指示が出すが、本番では細かい指示を出す必要はない。テンポやアウフタクトの最低限の指示は必要だけれども、 指揮者がいなくても、メンバー全員が音を聴き合えば、必然的にアンサンブルは出来上がる。そして素晴らしい響きをホール全体に届けることができる。

集団の中で、ひとりひとりが自立し使命感を持ち、目的を持つ、喜びを知り、楽しむ。それが生き生きと全体に浸透したときに、集団が輝きだす、オーケストラ全体が喜びにあふれ、感動の輪が広がる。演奏者が楽しんでいなければ、観客が楽しいわけがない。すばらしい演奏会の舞台と観客が一体となるのはそういった瞬間である。

西脇義訓の挑戦は、こうした空間が生まれることを目指す。将来、西脇オケに参加した若い人たちから第二、第三の西脇が現れ、日本の音楽界の新たなウェイブ、うねりが起きるに違いない。 彼らの何人かは西脇オーケストラの経験を経て、再び彼らの所属するオーケストラに帰っていく。

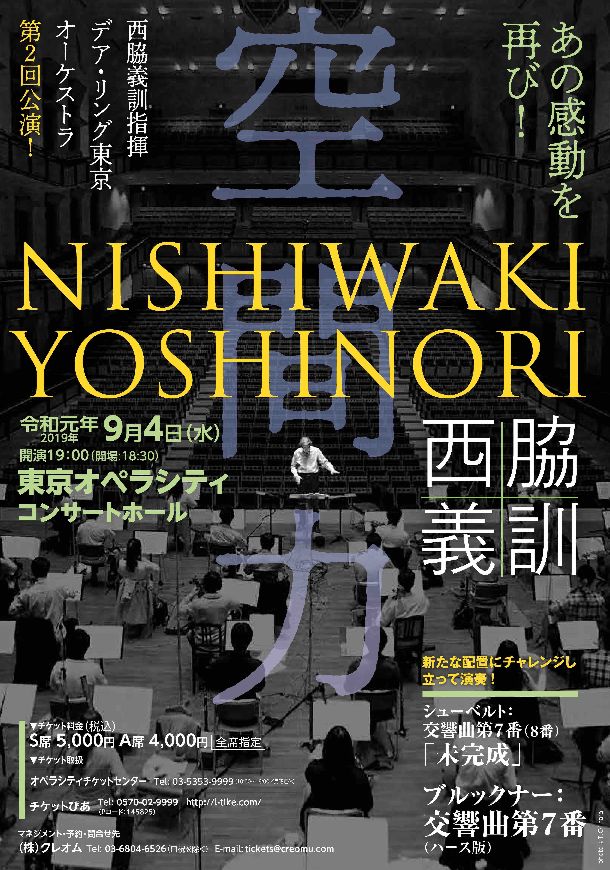

2019年9月4日の演奏会のチラシ

2019年9月4日の演奏会のチラシ私は彼の挑戦を支援したいと思っている。ひとりでオーケストラを賄うのは、大変である。西脇義訓の挑戦を支援する大きな輪が広がることを期待してやまない。

1948年8月生まれの西脇は、9月4日のコンサート時には71歳になる。チェリスト・青木十良さんは、かつてこう言われた。

「人生70歳で花が咲くと思うんですよ。50、60は一生懸命勉強しなくちゃならない。そうすれば 70で花を咲かせたらいい。そして80歳はゆうゆうその流れに乗って、90まで行く」(拙著『チェリスト、青木十良』より)

青木十良さんは90歳で「バッハの無伴奏チェロ組曲」の録音を開始、最後の録音は96歳。亡くなられたのは99歳だった。

西脇義訓は70歳で指揮者デビュー。花が咲くのはこれからである。

西脇義訓のオーケストラ革命、彼の指揮棒は「蟷螂の斧」に過ぎぬかもしれないが、確実にオケのメンバーにインパクトを与え、 観客に感動を与え、若者に勇気を与えている。一点突破、全面展開。組織に風穴を!

団塊の世代、まだまだ元気、これからである。

・西脇義訓のホームページはこちら。

・9月4日演奏会とCD制作に対して、クラウド・ファンディングへの協賛を募集中!公演ご招待、CDプレゼント、録音見学(9月5日)を含む各種リターンをご用意しています。詳しくはこちら。

・チケットの購入は(株)クレオム(Tel.03-6804-6526=日/祝を除く/E-mail: tickets@creomu.com)

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください