2019年07月24日

英国のEU離脱(ブレグジット)をめぐる対立は、新たな薔薇戦争?

英国のEU離脱(ブレグジット)をめぐる対立は、新たな薔薇戦争?「歴史上、三月二十九日は幸福な日ではない。そして、今週もこのジンクスが破られることはなかった」

『薔薇戦争――イングランド絶対王政を生んだ骨肉の内乱』(陶山昇平著、イースト・プレス)の「はじめに」の部分でこう書かれている。一瞬何のことかと思ったが、2017年3月29日に発表された、英紙『イヴニング・スタンダード』の論説の書き出しの部分だそうで、寄稿者である中世英国史研究者のダン・ジョーンズの言葉。この人物によれば、まず2017年3月29日はイギリスの首相テリーザ・メイが欧州理事会議長に書簡を送り、「ブレグジット」、EU離脱の意思を通知した日である。

しかしそこから歴史を遡り、845年にはヴァイキングによるパリ劫掠(ごうりゃく)、1936年にはヒトラー政権によるラインラント進駐の確定(この年の3月29日に行われた国民投票の結果、98.8パーセントの圧倒的多数の賛成により、進駐が追認)。そして1461年、イングランドで繰り広げられ、イギリス史上最も血なまぐさい会戦「タウトンの戦い」をダン・ジョーンズは引き合いに出し、21世紀のEU離脱を巡る騒動も同じ3月29日のことであるにとどまらず、「皆が二陣営のどちらにつくかを迫られ、敗者は破滅の途をたどる」とまで言っているそうだ。

この部分を読んだ私は、なるほど見事な書き出しと思い、早速本書を買って読んでみた。第1に、ブレグジットを巡るこのところのイギリス議会、とりわけ政権を担っている保守党の権力闘争に辟易していたからだ。もとはと言えば、前首相のデイヴィッド・キャメロンが国民投票で民意を尋ね、まさかのことに離脱派が勝利を収めてキャメロンが無責任にも政権を放り出したことに端を発する。キャメロンの後を引き継いだテリーザ・メイ首相も混乱した事態を収拾できるどころか、ますます深い泥沼に落ち込み、イギリスは一体どこに落としどころを求めるかまったくわからない状況にある。

イギリスがヨーロッパ大陸と一線を画す姿勢を持っていたことは理解していたが、まさかこのような混乱を甘んじて受けるとは。もちろんEUとの交渉では、何とか自国の有利になるように努力していることはわかる(この点に関しては庄司克宏『ブレグジット・パラドクス――欧州統合のゆくえ』<岩波書店>参照)が、果たして思い通りになるのか、わからないのだ。

事態の収拾に悩むテリーザ・メイ首相

事態の収拾に悩むテリーザ・メイ首相今回採り上げた書物の著者陶山氏は、さらにこうしたブレグジットを巡るイギリスの混乱を薔薇戦争と重ね合わせつつ、次のように延べている。メイ首相が離脱の意思を表明する4ヶ月前、イギリスの高等法院は離脱手続き開始が首相の専権事項ではなく、議会の事前承認が必要との判断を下した。これにより、残留派と離脱派の対立に拍車がかかり、「高等法院の司法判断は新たな薔薇戦争の引き金に」とまで言われたのである。

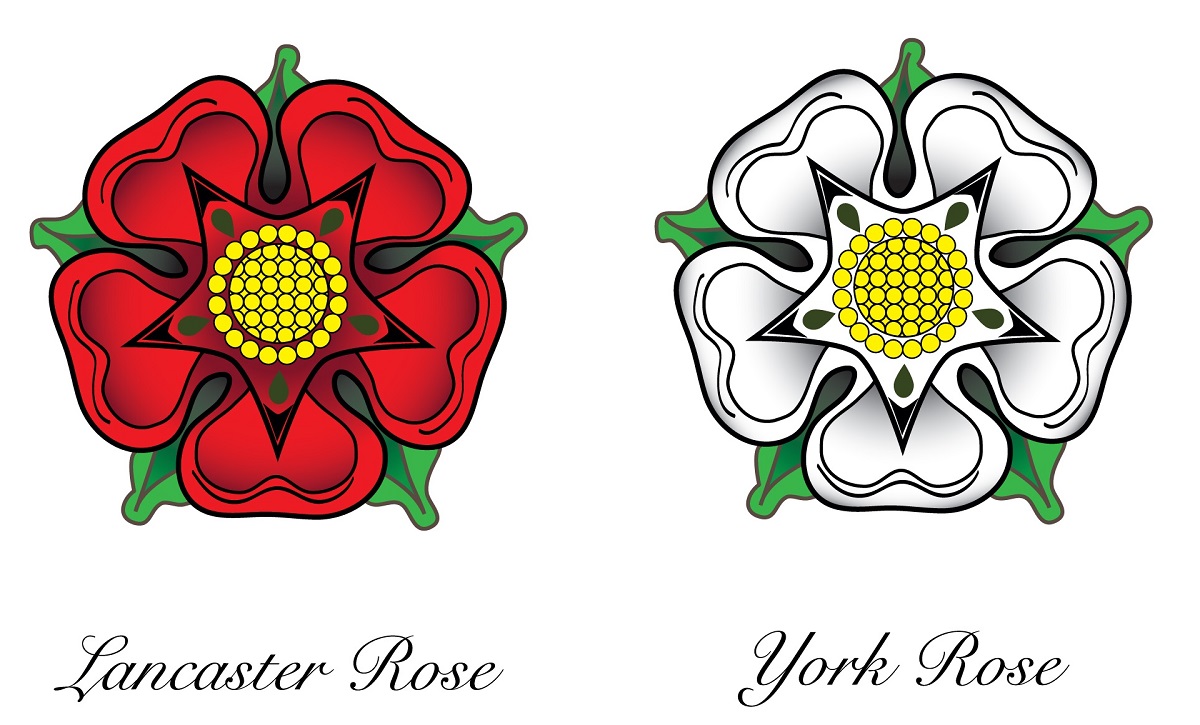

そこで薔薇戦争である。もちろんこの戦争は、1455年から85年まで、百年戦争後のイギリスの王位継承を巡る内戦である。王位継承を巡ってランカスター家とヨーク家が争ったのだが、ランカスター家は赤薔薇を徽章(きしょう/紋章ではない)として、ヨーク家は白薔薇を徽章としていたので、このようなロマンティックな名前の戦争名が後世に伝わっているのだ。

ランカスター家の赤薔薇とヨーク家の白薔薇 Photo: Jane Rix/Shutterstock.com

ランカスター家の赤薔薇とヨーク家の白薔薇 Photo: Jane Rix/Shutterstock.comそこで本書ではこの薔薇戦争の顛末が詳細に語られているのだが、著者の陶山氏はすでに『薔薇戦争新史』なる訳書(トレヴァー・ロイル 著、彩流社)を世に送っておられる。本書はこの訳書の内容をコンパクトにまとめつつ、著者の知見(とりわけ薔薇戦争の歴史的意義)を盛り込んだもので、その意味で冒頭に取り上げた一節などは著者の本領が十分に生かされた部分である。

さて、薔薇戦争とはどのようなものだったか、まず概略を説明しておかなければなるまい。名前は聞いたことがあっても、どのような戦争だったか知らない方も多いと思われるからだ。何しろ15世紀末のイギリスで起きた内戦である。イギリスの王位継承を巡る戦いで、すでに取り上げたランカスター家(赤薔薇)とヨーク家(白薔薇)が30年にわたり、王位継承を巡って血なまぐさい私闘を行ったわけだが、薔薇戦争なる華麗な名前とは裏腹に、この戦争は何とも残虐なものであった。

これより前、百年戦争なるものがあった。1339年から王位継承や領有権の問題を巡ってイギリス国王とフランス国王が対立したものだが、最終的には1453年に終結し、フランス国内にあったイギリスの領土はカレーを残してすべて消滅する。この戦争の過程では、イングランド国王ヘンリー5世が大活躍し、その名前は後世まで語り継がれる。

さてこの百年戦争終結時に王位にあったのは、ヘンリー5世の息子ヘンリー6世だが、ランカスター王家のこのヘンリー6世がやがて精神に異常を来たし、王妃マーガレットが必死に国王支持の貴族たちの結束を固める。これに対し、ランカスター王家の王位継承に異を唱えたヨーク家のリチャードがセント・オールバンズで国王を襲撃。これが薔薇戦争の始まりだ。

しかし戦争の経過は一進一退となり、1460年にリチャードが戦死し、息子のエドワードが貴族たちの助けを得て王位に就きヨーク王家が成立、エドワード4世が誕生する。このためヘンリー6世と王妃マーガレットはスコットランドへ逃亡した。

実はここから話がややこしくなる。すなわちスコットランドへ逃亡したマーガレットが夫のヘンリー6世をそのままにしてフランスへ渡り、国王ルイ11世に支援を請い、1470年にイングランドへ上陸、今度はこれに泡を食ったエドワード4世がネーデルラントへ逃れて、ブルゴーニュ公シャルルの援助を求める。この後、ヨーク家のエドワード4世とランカスター家のマーガレットの対立はフランス国内の対立と結びついて続くが、結局、ヨーク家の勝利に終わり、ランカスター家の勢力はほとんど壊滅する。

リチャード3世の肖像画=英国レスター市「King Richard3 Visitor Centre」に展示されている肖像画

リチャード3世の肖像画=英国レスター市「King Richard3 Visitor Centre」に展示されている肖像画ところが、リチャードの横暴に反発した貴族がランカスター家に連なるテューダー家のヘンリーを支持し、1485年8月、ボズワースの戦いでヘンリーがリチャード3世を破ると、ヘンリー7世としてテューダー王家が生まれ、翌年にはヨーク家のエリザベスと結婚して、ここに薔薇戦争が終結する。

ごく大雑把に薔薇戦争の経緯を述べたが、これだけでもこの戦争が中世イングランドにおける実に血なまぐさい出来事であることがわかるのではないか。いや、ここに取り上げた陶山氏による著作と翻訳とをお読みになれば、いかにこの戦争が様々な人物の思惑をはらみ、男女取り混ぜて多くの人物による悲喜こもごもの出来事を取り込んだものだったかがわかる。おまけに舞台はイギリスだけにとどまらず、ヨーロッパ大陸の各所を含んでいるのだ。その意味でブレグジットの大混乱を彷彿とさせる出来事と捉えることができるかもしれない。ただし、ブレグジット騒乱に登場する役者たちはいささか粒が小さい感は否めない。シェイクスピアの歴史劇に登場するのは無理だろう。

有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください