2019年08月05日

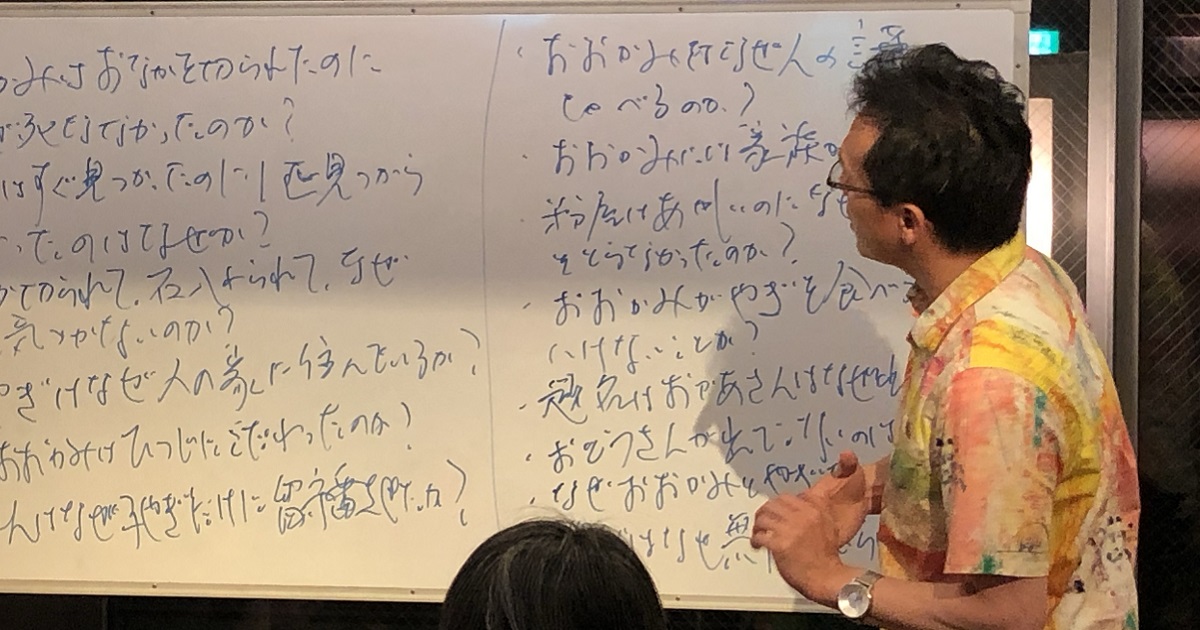

参加者からの問いを梶谷真司さんが書きとめていく=2019年7月26日、代官山人文カフェ「誰もが知っている名作絵本をめぐって哲学対話を体験しよう」 提供・宮台由美子

参加者からの問いを梶谷真司さんが書きとめていく=2019年7月26日、代官山人文カフェ「誰もが知っている名作絵本をめぐって哲学対話を体験しよう」 提供・宮台由美子「オオカミは、なぜお腹を切られて石を入れられても気づかなかったのか?」「なぜ、子ヤギたちのお父さんが出てこないのか?」

7月26日金曜、夜7時過ぎ。20代~60代ぐらいまでの男女が約30名。次々とあがる問いをファシリテーターの梶谷真司さんが書きとめる。ホワイトボードの片面が埋まったところで、梶谷さんがボードをくるっと裏返す。

「では、これまであがった問いを記憶にとどめながら、今度は、お話とは離れた一般的な問いをあげてください」

次々とあがる問いで再びボードがいっぱいになる。挙手による多数決を2度行い、最終的に残った問いは「仕返しはどこまで許されるか」「見て見ぬふりはどこまで許されるか」の2つ。15人ずつに分けられた2つのグループがそれぞれの問いをテーマにして、「哲学対話」が始まった――。

これは、代官山蔦屋書店で開かれた、「誰もが知っている名作絵本をめぐって哲学対話を体験しよう」という、代官山人文カフェの1コマだ。

哲学対話とは、5人から20人くらいで輪になって座り、1つのテーマについて、自由に話をしながら、いっしょに考えていくというもの。今回は絵本『おおかみと七ひきのこやぎ』を題材にしての哲学対話だった。

2012年、東京大学教授の梶谷さんはハワイの高校と小学校で哲学対話に出会う。子どもたちがとても楽しそうに対話をしている様子に衝撃を受けた梶谷さんは、その後日本でも、学校や企業、子育てサークルなど様々なところで哲学対話を実践してきた。

その経験を通して、生きているかぎり、いつでも誰にも必要な新しい哲学のあり方を提案したのが、梶谷さんの『考えるとはどういうことか――0歳から100歳までの哲学入門』(幻冬舎新書)という新書だ。2018年9月の刊行で、編集を担当したのは私。

本では哲学対話のやり方を詳しく説明しているのだが、私自身は、対話を体験することがないまま、本をつくってしまった。

本の刊行後、哲学対話のワークショップを自社で主催したり、梶谷さん主催のものに参加したりして、気がつけばもう5回目の参加。終了後、梶谷さんから「小木田さん、もう何度か参加して、感想はどうですか」と聞かれ、あらためて思ったのは、「回を重ねるごとに、楽しくなっていく」ということだった。

この「楽しさ」の中身を分析すると、頭の中のふだん使っていない部分を使った爽やかな疲労感と、考えたことをそのまま話し聞いてもらった晴れやかさと言えるだろうか。

梶谷さんによれば、初めての参加で「これまでの人生でいちばん幸せな時間だった」というほど感動してハマってしまう人もいれば、何が楽しいのかわからないという人もいるという。

私の場合は、これまで参加したどの回も楽しかったが、「これは神回だ!」というようなドラマチックな体験はしていない。だが、対話が終わったあとの晴れやかさは、ここでしか感じられないもので、それがジワジワとクセになりつつある。

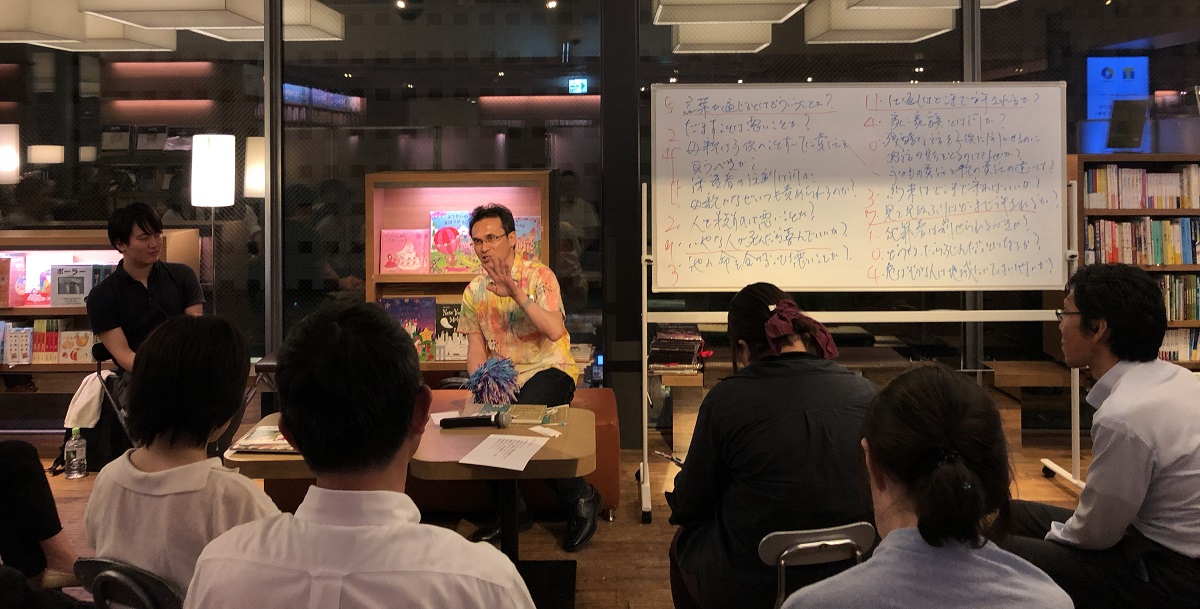

梶谷真司さんの「哲学対話」では、参加者は発言しなくてもかまわない=提供・宮台由美子

梶谷真司さんの「哲学対話」では、参加者は発言しなくてもかまわない=提供・宮台由美子哲学対話の魅力はいったいどこにあるのだろうか?

それについては、梶谷さんが『考えるとはどういうことか』の中で詳しく書いている。また最近では、日本経済新聞デジタル版で、哲学対話をとりいれた偏差値40の高校で、有名私大や国公立大への合格者が相次いだというルポ「キセキの高校」が連載され、大きな反響を呼んだ。なので、今さら私がヌルい感想を言ってもという気はするのだが、それでも5回参加してみて、自分が対話に惹かれている理由がわかってきた。

それは「ここでは、値踏みされずに話すことができる」ということだ。

梶谷さんがやっている哲学対話には、以下の8つのルールがある(哲学対話は、いろいろな人がやっていて、主催する人によってルールも少しずつ違うので、これはあくまで梶谷さんのルールだ)。

(1) 何を言ってもいい。

(2) 人の言うことに対して否定的な態度をとらない。

(3) 発言せず、ただ聞いているだけでもいい。

(4) お互いに問いかけるようにする。

(5) 知識ではなく、自分の経験にそくして話す。

(6) 話がまとまらなくてもいい。

(7) 意見が変わってもいい。

(8) 分からなくなってもいい。

参加してみると、このルールはとてもよくできていて、これが哲学対話の魅力を生み出していることがわかる。

あらゆるミーティングや会議が、「何でも自由にご発言ください」とうたっていても、実際は、空気を読み忖度することが要求され、上司の意に沿わないことを言えば査定に響く……などということは、誰にとっても日常だ。

じゃあ、TwitterのようなSNSで自由に発言しようと思っても、「こんなことを言えば炎上しないか」という不安は常につきまとう。炎上案件となるような尖った内容の発言ではない、日々よしなしごとの呟きであっても、今回は「いいね」が多かった少なかった、ちょっとは気のきいたことを言わなきゃと、なかなか穏やかな気持ちではいられない。

だが、哲学対話では、否定されない、否定的な態度をとられないということがわかっているので、心から安心して何でも言うことができる。

否定されないだけではない。梶谷さんは「共感もいらない」「共感しているという素振りを見せなくてもいい」という。だから、梶谷さんが主催する哲学対話では、ファシリテーターは「それはいい問いですね」とか「それはおもしろいですね」といった褒めるコメントも一切しない。だから参加者は、「いいことを言わなきゃ」というプレッシャーからも自由だ。

それにそもそも、発言すること自体が求められていない。たくさん発言する人も、何も言わない人も、扱いはまったくフラット。発言しなくても、なんの引け目もなく、そこに座っていていい。「自分が孤独になれる時間だから好き」といって対話に参加する人もいるくらいだ。

また、ルール6にあるように個々の発言にまとまりがなくてもいいだけでなく、対話全体にもまとまりがなくていい。何らかの合意や結論に至ることは、まったく求められていない。所定の時間がくると、ファシリテーターは「ではここまでにしましょう」と、なんの締めもなく、ぱたっと対話を終わらせる。

実際のところは、テーマや参加者の属性によって、話の濃さや盛り上がりに差はある。私は体験したことがないが、参加者が思わず泣いてしまうような、いわゆる「感動的な」対話も少なくないそうだ。だが、梶谷さんの哲学対話には、「うまくいった・いかない」というモノサシがないので、何回参加しても、体験をその都度リセットしていい。「前回はいい対話だったから、今度もそうなるといいな」という期待からも自由だし、イマイチだったらそのとおりイマイチだったと思っておけばいい。だから身軽に参加できる。

そんな無目的な、野放図な言葉のやりとりが、対話と言えるのか、なぜ楽しいのか、何の意味があるのか。そう思う人は当然いるだろう。

今回、私が入ったグループは、「仕返しはどこまで許されるのか」という問いをテーマに対話をした。「お腹に石を詰められたオオカミが池に落ちて死んだあと、助かった子ヤギたちが池のまわりを踊りまわって喜ぶのは、子どもの教育上どうなのか?」という意見や(衝撃のラスト!)、「自分は人から攻撃されやすい。だから、恨みの感情がすごく強い。報復は法律で禁じるしかないが、復讐心は人間の本能だから、感情として消えることはないと思う」という意見など、話は広がりつつ深まり、深まりつつ広がり、50分の間に、押しつけ圧のない、心地よい一体感が醸し出されてくるのが感じられた。

対話を終えたあとには、感想を言い合うアフタートークがある。「攻撃されやすく、恨みの感情が強い」と語った青年が、「自分はいつも一方的に話しがちで、周りから引かれてしまう。今日はルールがあることで一方的にならず、周りに自分の言うことを聞いてもらえたし、自分も周りの話を聞けたのがとてもよかった」と話してくれた。対人関係があまり上手でなさそうに見える彼が、たった50分でも、安心して人と語り合える時間を体験できたことが、なんだか我がことのように嬉しく、胸が温かい思いで満たされた。

彼だけではない。私自身がそうなのだ。

最近は、本にまつわるイベントや、プロモーションとしてのSNSなど、編集者も発信を求められる機会が増えた。そこでは編集者は、どんな本を担当してきたかということより、「〇〇万部のベストセラーを手がけた○○さん」が、どんな「いいこと、面白いこと、ためになること」を発信するかで、値踏みされる。最近のことにかぎらない。そもそも編集者の最大の仕事は執筆者を口説くことで、それはイコール、執筆者に自分をできるだけ高く値踏みしてもらえるよう、自分をアピールすることだ。

そのような値踏みから自由になって、自分の考えたことを言えるのは、私だって「哲学対話」の場ぐらいしかないのだ、振り返ってみれば。

初めて哲学対話に参加してから約10カ月。数カ月に一度、毎回1時間足らずの哲学対話は、私にとっては、素の自由な言葉を取り戻す時間だったのだと思う。出版の市況が厳しくなり、日常での「値踏み」され度がますます高まるなか、哲学対話を知ったことで、私の精神は、あまり荒(すさ)まずに済んでいるのかもしれない。

話は哲学対話から離れる。

「オープンダイアローグ(OD)」という言葉を聞いたことがあるだろうか。1980年代にフィンランドで開発された精神病の治療法だ。医師・看護師・心理士などの専門家と患者本人、家族が車座になって対話することで、薬物治療や入院治療に依らずに、統合失調症がめざましく改善する。

精神科医の斎藤環さんはこのODに魅せられ、日本での普及活動を精力的に進めている。斎藤さんの新刊『オープンダイアローグが開く精神医療』(日本評論社)では、「オープンダイアローグ実践のための12項目」が紹介されている。

「幻覚や妄想を否定せず、異なった視点を『接続』し、体験を『共有』『交換』する」「『変化』や『改善』を目標としない」等々。詳細は本に譲るが、梶谷さんの哲学対話のルールにとてもよく似ていることに驚いた。

とある公開対談では、斎藤さんは、「現場を改善しようと思っても、いろいろなことに縛られうまくいかない」という精神科入院病棟に勤務する人からの質問に対して、「患者さんが安心して言いたいことが言える、何を言っても大丈夫という環境をつくるのが、ともかく大切」と答えていた。それを聞いて、やはり哲学対話と同じだと思った。

さらに話は飛躍する。

「れいわ新選組」に寄付をした人には、貧困や病気、障害を抱えた人が目立ったと、朝日新聞で読んだ(7月28日「れいわ、積み上げた票と金 生きづらさ抱える人ら支える」)。ある男性は、世の中から見放されてきた自分が初めて共感してもらったように感じたという。

「あなたが生きづらいのは、あなたのせいではない。あなたには存在しているだけで価値がある」という、山本太郎氏の演説には、私も心を揺さぶられた。

そして、山本太郎氏の言葉で救われる思いと、哲学対話を終えた後に感じる晴れやかな気持ちは、どこかで繋がっているのではないかと思うのだ。

そう。貧困に苦しむ人にも、精神の病を抱えた人にも、自分のような今はひとまず強者の側にいる人にも。どんな人にも、生きていくためには、「生産性」などの言葉で値踏みされない場、ウケるとかデキるとか売れるなどと値踏みされずに自由に話せる場が必要なのだ。

山本太郎氏の言葉と哲学対話はどこかで繋がっている?

山本太郎氏の言葉と哲学対話はどこかで繋がっている?そんなやや?苦しいこじつけを、ひとまずの結びにしつつ、最後にもうひとつご紹介したいことがある。

今回の哲学対話を企画してくれた「代官山人文カフェ」では、2017年10月から、人文書の様々なテーマについての「対話」イベントを行っている。最近は大小書店でイベント花盛りだが、読者参加型の「対話」にこだわって続けているところは、ここぐらいではないだろうか。

主催しているのは、代官山蔦屋書店の宮台由美子さん。以前に勤務していた書店で、多くのトークイベントやサイン会を企画した経験から、「お客さまにさらに喜んでもらえる、参加して本当によかったと思えるスタイルはないか」と考え、対話に行き着いた。

人文書を手にとってもらうハードルを下げたいというねらいもあり、初回では『今夜ヴァンパイアになる前に――分析的実存哲学入門』(L.A.ポール著)という名古屋大学出版会!のバリバリの人文書を、「人生を変える選択肢にベストアンサーはあるか?」というぐっと身近な問いに引き寄せてとりあげた。

参加した人はみな嬉しそうに帰っていき、宮台さん自身も、人数の多い少ないに関係なく、毎回とても手ごたえを感じているそうだ。ときには、場にそぐわない発言をする人もいるが、決して場が荒れることはなく、「対話のマジック」を感じているという。

今回の終了後、宮台さんは早速、梶谷さんに「次はどんなかたちでやりましょうか」と相談していたので、「哲学対話」も「代官山人文カフェ」定番メニューの仲間入りを果たした模様だ。

「一人でなくみんなと読む」「みんなと考える」かけがえのない体験の場として、ぜひ一度ご参加をお薦めしたい。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください