2019年08月06日

「表現の不自由展・その後」の展示中止を求めた名古屋市の河村たかし市長に抗議する集会=2019年8月4日、名古屋市中区

「表現の不自由展・その後」の展示中止を求めた名古屋市の河村たかし市長に抗議する集会=2019年8月4日、名古屋市中区国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」の中の「表現の不自由展・その後」展が、わずか3日で主催者が展示を取りやめたというニュースには驚いた。美術展の場合は問題が起きても通常は長い期間賛否両論の議論があって、継続か撤収が決まるのだが。まるで1960年、大島渚監督『日本の夜と霧』が封切り4日後に製作・配給の松竹によって上映を打ち切られたくらいのスピードだ。

なぜこんなに早く撤収を決めたのか。果たしてその判断は本当に正しいのか。この事件はどんな意味を持つのか。そしてこれから何をすべきなのか。何ができるのか。

「朝日新聞」8月4日付東京本社版朝刊には、大西若人編集委員の「その直接的要因となったという卑劣な脅迫めいた電話などによる行為は、断じて許されるものではない」と批判している。それはその通りだが、果たしてそれに対応する方法は本当になかったのかどうか。かつて2001年の第1回横浜トリエンナーレを含めて20年近く美術展運営の経験を持つ私には、今回の決断は二重に間違っているように思える。

「朝日」によれば、「あいちトリエンナーレ2019」の実行委員会会長の大村秀章・愛知県知事は「テロ予告や脅迫の電話などもあり、これ以上エスカレートすると(来場客が)安心して楽しくご覧になることが難しいと危惧している」と中止の理由を述べ、「『撤去をしなければガソリン携行缶を持ってお邪魔する』というファクスもあった」と言った。抗議や脅迫は2日間で1000件以上あったという。

芸術監督の津田大介氏によると「続ける選択肢もあったが、現場の複数の人から『もう無理だ』という声が上がっていた」。「ベテランの愛知県職員らが電話に応対したものの、待たされた人がオペレーターに激高するなど抗議が過熱したという。職員の個人名をインターネットにあげてさらす事例もあり、津田氏は『この光景を見て続けられないと思った』」。

「表現の不自由展・その後」に出展されていた「平和の少女像」と元慰安婦の写真。これらの作品が河村たかし市長などから抗議された=愛知芸術文化センター

「表現の不自由展・その後」に出展されていた「平和の少女像」と元慰安婦の写真。これらの作品が河村たかし市長などから抗議された=愛知芸術文化センター

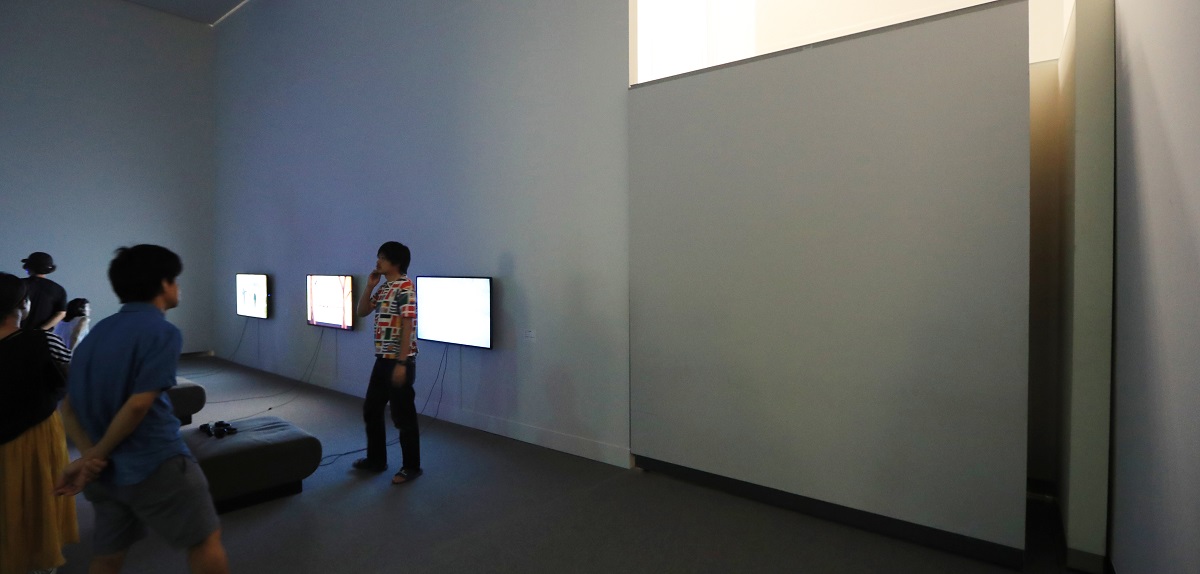

展示が中止になり、「表現の不自由展・その後」の入り口(右)は壁で閉ざされた=2019年8月4日

展示が中止になり、「表現の不自由展・その後」の入り口(右)は壁で閉ざされた=2019年8月4日私はこれらの「理由」を読んで、ずいぶん職員思いで「内向き」だなと思った。大村知事はファクスから京都アニメーションの放火を思い出したというが、それこそファクスの送り主の思うつぼだろう。この展覧会が開かれているのは民間の施設ではなく、「愛知芸術文化センター」という県の施設である。通常から外注の警備会社から派遣された警備員が何人も行き来している。このようなファクスが来れば、観客の手荷物検査をすればいいし、警察も動員すべきだろう。海外でテロが起きるとよく見る風景だ。

日本では従軍慰安婦や南京大虐殺関連の映画を上映すると、右翼が街宣車でよく会場にやってくる。主催者はひるむことなく、弁護士や警察に相談して、上映会を敢行するのが普通である。相手が特定できた場合は、会場に近づくことを禁じる仮処分を裁判所に申請して認められた例もある。今回は県の事業であり、警察の動員は当然だろう。そもそもこれほど危険な内容のファクスの送信者は、警察なら簡単に割り出せるだろうし。

また「オペレーターに激高するなど抗議が過熱」というが、こうした抗議は役所でも民間でもよくあること。実は日本のほとんどの美術館は

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください