秘話で綴るクラシック演奏家の素顔(3)巨匠への道を邁進するピアニストの原点は

2019年08月11日

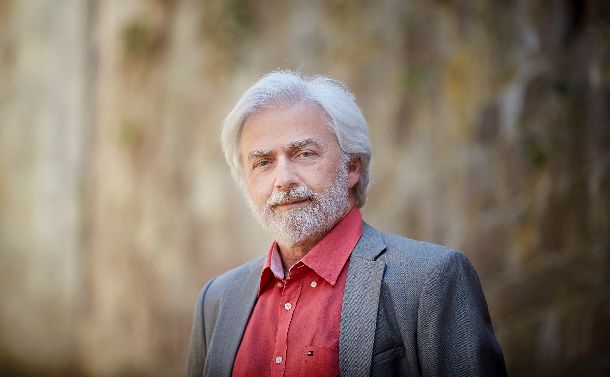

クリスティアン・ツィメルマン ©Bartek Barczyk

クリスティアン・ツィメルマン ©Bartek Barczyk単行本「35人の演奏家が語るクラシックの極意」(学研プラス)に書くことができなかった、アーティストのこぼれ話、取材秘話を綴るシリーズの第3回は、ピアニストのクリスティアン・ツィメルマンの登場である。

ツィメルマンは1975年10月、ポーランドのワルシャワで開催されたショパン国際ピアノ・コンクールにおいて優勝を果たし、一躍世界から注目されることになった。当時18歳。ポーランド人の優勝は1955年のアダム・ハラシェヴィチ以来の快挙であり、同コンクールの最年少の優勝者であった。

以後、国際舞台で活躍する多忙なピアニストとなり、いまや真の巨匠としての道を邁進(まいしん)していることで知られる。だが、彼はあるときのインタビューで、こんなことを話し始めた。

「私はよく自分のプロフィールが書かれたものを読みますが、これは完全ではありません。なぜなら、どこどこのコンクールで優勝したと、はなやかな経歴だけが羅列されているからです。実は、私は若いときにコンクールでビリになったことがあるんですよ」

それは1969年のワルシャワで、ツィメルマンが初めてステージに立った13歳のときのことだった。ジュニア・コンクールだったが、とても難しい課題曲が組まれていた。当時は、ポーランドの著名なピアニストで現在はショパン国際ピアノ・コンクールの審査委員長なども務めている、アンジェイ・ヤシンスキに師事していた。

「私は33人中、確か32番か33番でした。いや、おそらくビリだったと思います(笑)。そのコンクールの前の2日間はまったく練習するチャンスがなく、当日は手もこわばり、偉大なピアニストたちが審査員席にずらりと並んでいるのを見て、ものすごく緊張してしまいました。ヤシンスキ先生も、もちろん審査員として参加していました。

最初に弾いたのは、J.S.バッハの《パルティータ ロ短調》でした。これは最初のところにトリルがあります。ところが、私は2日間まったく練習していなかったものですから、最初に発したトリルがトマトを足でグシャッと踏みつぶしたような音になってしまったのです。ああ、なんということでしょう。それからトリルはまだまだ続きます。頭のなかは真っ白になってしまい、気持ちだけが焦り、指はいうことをきかず、続くトリルはもう滅茶苦茶になってしまいました」

ツィメルマンは、そのときを思い出したように頭を抱え、苦悩の表情を見せた。

「2つ目のトリルも見事に失敗し、結局、私は40回くらい出てくるトリルをすべて失敗してしまったのです。そのときのトリルは、ひとつずつすべて覚えているくらい悲劇的なトリルでした。

トリルというのは、音をふるわすという意味があり、素早く演奏しなければなりません。それがまるでトマトをつぶした音からミミズか何かをグニュっと踏みつけたような、ひどい音になってしまったわけです。もうナーバスの極致でしたね。他の作品でもよい演奏ができるはずもなく、結果として私はビリになったというわけです」

そんなにナーバスになっていたにもかかわらず、審査員たちがヤシンスキに話している声が聞こえたという。

「『この子は、これ以上ピアノを続けていてもどうでしょうかねえ』『やめた方がいいのではないでしょうか』というようなことを、みんながヤシンスキ先生にいっているのです。先生はずっと下を向いておいででした。私の人生で、最悪の瞬間でした。もう早く家に逃げ帰りたい気分でした。それでも最後まで演奏し、会場から飛び出て、家に戻りましたよ」

クリスティアン・ツィメルマン ©Bartek Barczyk

クリスティアン・ツィメルマン ©Bartek Barczykツィメルマンは家に帰ると、すぐにピアノに向かい、ラフマニノフのプレリュード嬰ハ短調を弾き続けた。この作品は得意とするものだったからだ。

「何時間もその曲だけを弾き続けました。そうして自分の気持ちをニュートラルにもっていこうとしたわけです。しばらくの間はこのトラウマから離れられず、トリルのある曲は弾けませんでしたが、4カ月後にワルシャワの別のコンクールに参加し、優勝することができました。それでようやく立ち直ることができたのです。

このコンクールでは、ベートーヴェンのピアノ・ソナタ、モシュコウスキやメンデルスゾーンの小品、バラキレフの《イスラメイ》などが課題曲でしたが、興味深いことにトリルがひとつも出てこなかったんですよ。もちろんまだ子どもですから緊張してかなりアガッていたと思いますが、その緊張感がいい方に作用し、手が勝手に動いてくれました」

ツィメルマンは、こうした結果を「いまだから話せる」と笑う。

「世界中で数多くのインタビューを受けますが、私が失敗した話を書いてくれる人はいません。みなさん、成功した話を好むようです。でも、ビリになった時代があるからこそ、自分のいまがある、そう思いますよ」

ツィメルマンは、もちろんコンクールは好きではない。しかし、ヤシンスキ先生は若手ピアニストの登竜門として、彼にさまざまな道があることを示唆した。

「私がショパン国際ピアノ・コンクールを受けたのは18歳のとき。ポーランド人がショパン・コンクールを受けるというのは、ものすごいプレッシャーなのです。2005年にラファウ・ブレハッチが優勝し、このときに彼は大変なプレッシャーと闘うことになりましたが、私のときはおそらくそれ以上でしたね。

あのときは、ポーランドからの参加者は6人。女性5人で男は私ひとり。しかも私は最年少。コンクール前に新聞にパロディ作家がカリカチュアを描いたのですが、5人の女性がベビーカーを押していて、なかにいる赤ちゃんは私でした。18歳ですから、成人とはみなされなかったのでしょう。とにかく自分との闘いでしたね。

優勝後もまったく実感が湧かず、朝目覚めると、ああ、いまの状態は夢ではないんだと思う日々でした。私はキャリアを積むという感覚がなく、ちやほやされるのも好きではありません。はなやかな場所はすごく苦手で、すぐひとりになりたくなってしまう。ですから、いつもステージに出ていくのは大変な勇気を必要とするんですよ(笑)」

ツィメルマンはコンクールの審査員も引き受けない。音楽を採点することは困難だと考えているからである。

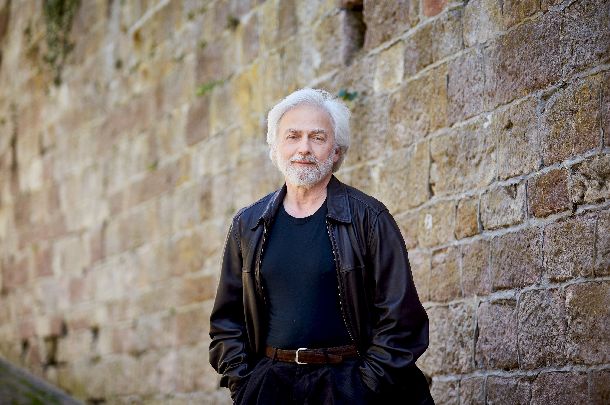

クリスティアン・ツィメルマン ©Bartek Barczyk

クリスティアン・ツィメルマン ©Bartek Barczyk 「私はコンクールから世に出たわけですが、自分が審査員席に座ることはしたくありません。なぜなら、若い人の演奏を聴くのは好きですが、点数をつけることは苦手なのです。私は自分が得意でないことをすると、とても気分が悪くなり、自分を見失ってしまう。

住む環境にも同じことがいえます。私は日本が大好きで、日本にいると気分が落ち着き、とてもくつろいだ気分になれる。いつも気難しい表情をしているといわれる私が、とても機嫌がよく暮らせるんですよ。日本人は秩序を守る人たちですし、人に敬意を示してくれる。日本の歴史や文化、長年作り上げてきたものに対し、私は尊敬の念を抱き、それらをもっと深く知りたいと思います。ですから、一年の三分の一くらいは日本に滞在したいと願っています」

ツィメルマンは大好きな日本で、この秋とっておきのプログラムを披露する。「ブラームスを弾く」と題した室内楽プロジェクトで、気の合った音楽仲間とブラームスのピアノ四重奏曲第2番、第3番を演奏する(10月12日兵庫、14日ふくやま、17日東京)。

円熟のときを迎えたツィメルマンの室内楽、きっと滋味豊かなブラームスが生まれるに違いない。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください