話題の府中「へそ展」から、日本橋の「素朴絵」へ

2019年08月24日

眺めていると、つい頰がゆるんでしまう。そんな絵が並んだ府中市美術館(東京都)の展覧会「へそまがり日本美術 禅画からヘタウマまで」、略して「へそ展」がこの春、話題を集めた。見る者を圧倒する美や高い技術を誇るだけではない、ゆるさやおおらかさのある絵画には、私たちの心をとらえる不思議な力があるらしい。この夏、東京・日本橋の三井記念美術館で開催中の特別展「日本の素朴絵 ― ゆるい、かわいい、たのしい美術 ― 」でも、共通した魅力を感じることができる。そんな「もう一つの美術の楽しみ」を、「へそ展」を企画した金子信久さんが紹介する。

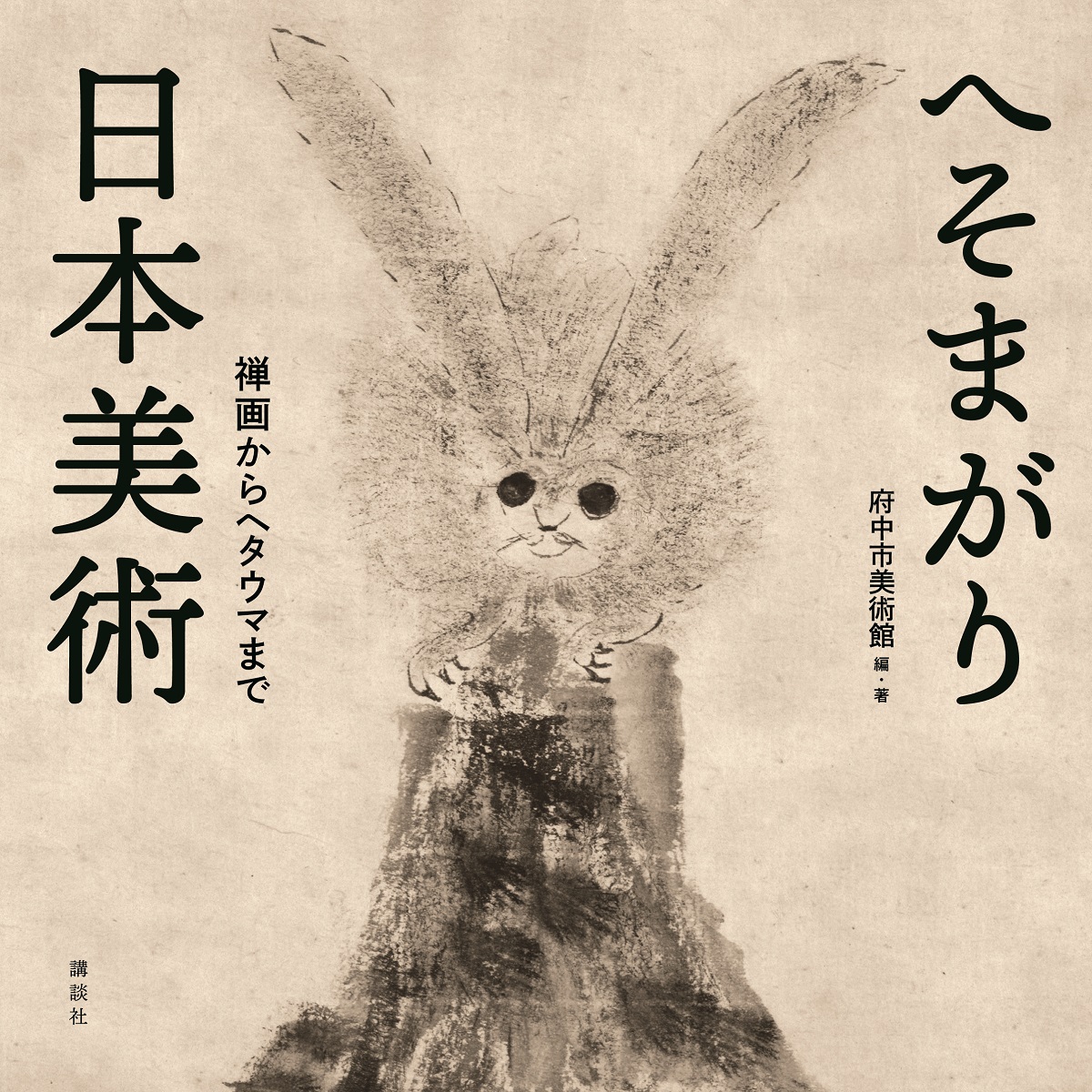

「へそまがり日本美術」の図録

「へそまがり日本美術」の図録この展覧会は、手作りの部分も多かった。

東京都文京区の養源寺に伝わる徳川家綱の掛軸「鶏図」を拝借した時には、箱がなかったので段ボールで作り、同僚と電車で運んだ。徳川幕府、四代将軍の絵になぜ箱がないのか。第二次大戦中、いざという時に大切な寺宝を持ち出すために、できるだけかさ張らないよう、当時の住職が箱を処分せざるを得なかったからである。

徳川家綱が描いた「鶏図」(養源寺蔵)。箱のない状態で保存されていた

徳川家綱が描いた「鶏図」(養源寺蔵)。箱のない状態で保存されていた昨年の12月に講談社で開催した展覧会の記者発表では、出品作品のいくつかを実際に見ていただこうと思い、会場に展示することにした。だが、うまい具合に掛軸を掛けられる壁がない。そこで、同社の写真部から、急きょ、撮影の背景に使う大きな黒い紙を融通してもらって、社名入りのパネルの上に貼り、作品が映える「黒い壁」を作った。スタッフ総出で汗をかきながらの作業は、はたから見れば、まったくもって文化祭の準備のようだったに違いない。

急きょ手作りした壁に絵を掛けて紹介した「へそ展」の記者発表

急きょ手作りした壁に絵を掛けて紹介した「へそ展」の記者発表多くの禅画を描いた江戸時代の僧、仙厓義梵(せんがい・ぎぼん)のアトリエだった福岡市博多区の幻住庵には、数回うかがった。

屛風(びょうぶ)の大作を是が非でもお借りしたくて、ご住職に手紙を差し上げ、その後、恐る恐る電話をした。訪問を許されて門をくぐり、承諾をいただいた時には、飛び上がりたくなるほど嬉しかったし、大きな光がさした気がした。

その後、作品の撮影にうかがった際には、非公開の境内にある仙厓ゆかりの旧跡を案内していただいた。その時に見たのが、仙厓が福岡藩主から賜った「雲井の梅」。美しく紅葉していた梅の古木は、作品の拝借時の2月末には、見事な紅い花を枝いっぱいに咲かせていた。そして閉幕後、返却にあがった時には青々と葉をつけていて、それを見た時には、展覧会を準備してきた時間がしみじみと思い起こされた。とにかく思い出の多い展覧会である。

仙厓義梵の屛風の撮影風景=福岡市の幻住庵

仙厓義梵の屛風の撮影風景=福岡市の幻住庵人が惹(ひ)かれるのは、きれいなものや立派なものだけではない。拙(つたな)いものや不可解なものを見て、なぜか魅力を感じることがある。多くの人の中にあるそんな心の働きを「へそまがりの感性」と名付けて、そこから生まれた美術を眺める。

「へそ展」の趣旨は、そのようなものだった。

この企画の大もとには、『日本おとぼけ絵画史 たのしい日本美術』(講談社、2016年)という拙著がある。編集者の発案に始まったこの本は、意図的に拙く描いた絵、きれいではないものを表現した絵を集め、それが日本美術の表現の重要な一面であることを紹介した内容である。

江戸後期の絵師、岸駒(がんく)が描いた「寒山拾得図」(敦賀市立博物館蔵)

江戸後期の絵師、岸駒(がんく)が描いた「寒山拾得図」(敦賀市立博物館蔵)あるいは、文人が描く南画。技巧的な描写で大衆受けする絵を俗なものだとし、たどたどしい線や形にこそ純粋で高潔な心が宿るとした文人たちの、極めて強い意思や美意識から生まれた美術である。

実は、日本絵画の決してマイナーではないいくつかの分野が、このように「常識的な美しさ」や「上手さ」を否定するところから生まれている。

1970年代にイラストやマンガの世界で生まれた「ヘタウマ」もそうだ。そのほか、へそ展には、将軍や大名が描いた絵、突拍子もない形に描かれたもの、「苦み」を味わうために描かれた作品などが並んだ。会場では笑い声が聞かれ、私自身も、その和やかな空気を満喫した。

大きな反省もある。

「へそ展」を「下手な絵を並べた、美術館としては画期的な展覧会」とか「ヘタウマの展覧会」だと思った人も多かったようなのである。

会期途中で、京都の凄腕画家、長沢蘆雪の作品の解説に、「本展を『ヘタウマ』とか『下手な絵』の展覧会だと思っていらっしゃる方も少なくないようですが、違います。例えば、優れた腕前の画家が、きれいではない題材や、不可解なものを描いた『へそまがり』な作品にも注目しています。」と書き加え、何とかこちらの意図を伝えようと努めたりもした。

しかし、この「ヘタウマ」という言葉の昨今の使われ方自体が、そもそも曖昧なのである。

「ヘタウマ」は、先述のとおり、1970年代にイラストやマンガの分野で生まれた言葉で、「へそ展」ではその意味に限定して用いた。だが、実際のところ、今はその意味はかなり広がり、元来は「意図して下手に描いた」先鋭的な表現を指していたものが、「何となく下手っぽくておかしな絵」という感じの意味で使われている。

「描き手が意図してそう描いたもの」と「単に下手なのに面白く見えてしまうもの」との違いが、さほど意識されていないようなのだ。現代の私たちは、美術といえば「作者の意図」を第一に考えてしまいがちだが、「ヘタウマ」に限っては、違うようだ。

何であれ面白ければそれでいい、という考え方もあるし、私も日頃はそちら寄りの立場だが、しかし、気がかりもある。

例えば、幼い子供が人や動物を懸命に描いた絵が、大人の目に「かわいい」と映ることがある。あるいは、子供の頃に遊んだ、いささかおおざっぱな造形の怪獣の人形が、精巧なフィギュアが普及した今の時代に見ると、何となく愛らしく、コミカルに見えることもある。だが、子供の時にそんな感じ方はしていなかったはずである。となると、例えば古代の埴輪(はにわ)がどんなにかわいらしく見えても、当時の人々がそういうつもりで作ったり眺めたりしたかどうかは、一考すべきところである。

技巧を凝らしていない造形が、現代人の目に「素朴」と映り、「かわいらしく」見えてしまっている可能性があるからだ。これは美術史上、こと「人は何を表現してきたか」という「創作の歴史」の上での大問題である。何であれ面白ければいい、という見方ばかりが蔓延したら、過去の人々の創作の足跡という、私たちの大事な財産を破壊しかねない。

かといって、素朴で下手なものに魅力を感じるのも、動かしがたい心の働きだ。そもそも造形というものは、人にそうした多様な喜びをもたらすものでもあるだろう。

さらに、そんな心の働きが、次の創作を生む場合もある。

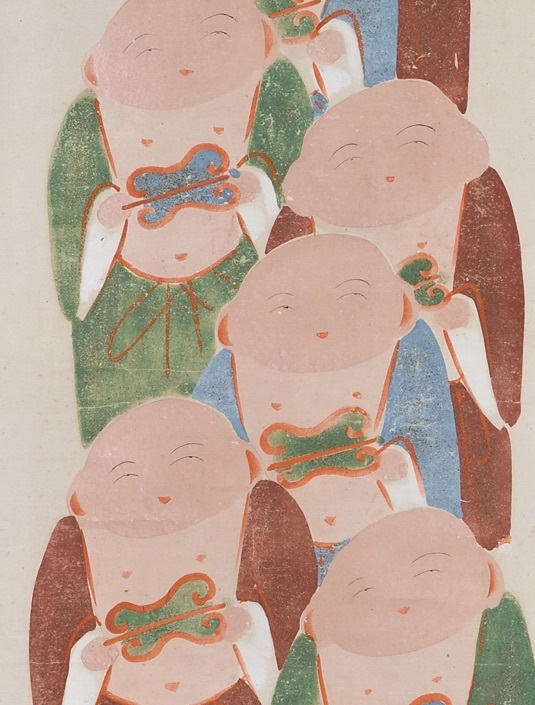

伊藤若冲「伏見人形図」(部分)

伊藤若冲「伏見人形図」(部分)細密な描写で動植物を描き、いまや人気沸騰の江戸時代の伊藤若冲は、「伏見人形図」をいくつも描いた。民芸品の伏見人形を「素朴」と感じたからこそ、形をいびつに崩したり、粗い彩色を施したりして、この画題に繰り返し向き合ったのだろう。

あるいは、大正時代の洋画家、岸田劉生は、近世初めの風俗画などに、「デロリ」と言い表した得体の知れないものを、いわば独自の勝手な感性によって感じたからこそ、その感覚を自身の制作に応用して、一度見たら忘れられない「麗子像」の数々を描くことができたのである。

こんなことをあれこれ考えつつ、先日、東京の三井記念美術館で開かれている「日本の素朴絵 ゆるい、かわいい、たのしい美術」展に行ってみた。

「素朴絵」と銘打っているが、埴輪や仏像なども含む、「素朴で面白い」作品を集めに集めた展覧会で、「拙い美術」を存分に味わえる。9月1日までの東京展の後、京都の龍谷ミュージアムでも開催される(9月21日~11月17日)。

SNSなどを見ていると、「へそ展とこの展覧会が似ている」という声をしばしば見かける。中には「へそ展を真似たのでは?」という書き込みもあったが、とんでもない誤解である。へそ展のもとに拙著があるように、「日本の素朴絵」展のもとには、監修の跡見学園女子大学教授の矢島新さんがかつて執筆した『日本の素朴絵』(パイ インターナショナル、2012年)がある。展覧会は、同書を発展させた内容と言ってもよいだろう。

へそ展との大きな違いは、「意図的に拙く表現したわけではなく、本当に技術が未熟で、おかしく、かわいらしく見えてしまう」作品を、むしろ積極的に取り上げていることだ。

特に、室町時代の絵入本「かるかや」(展示は終了)をはじめとする「意図しないゆるかわ」作品の、展示室でのインパクトが凄い。分析してみるに、図柄の細部などに私たちの目が囚われない分、墨や絵の具など、画材そのものの存在感をより強く感じるのではないだろうか。通常の絵画とは別世界の、まるで焼き物の絵付けをそのまま絵巻にしたような「つきしま絵巻」の美しさもそうだろう。

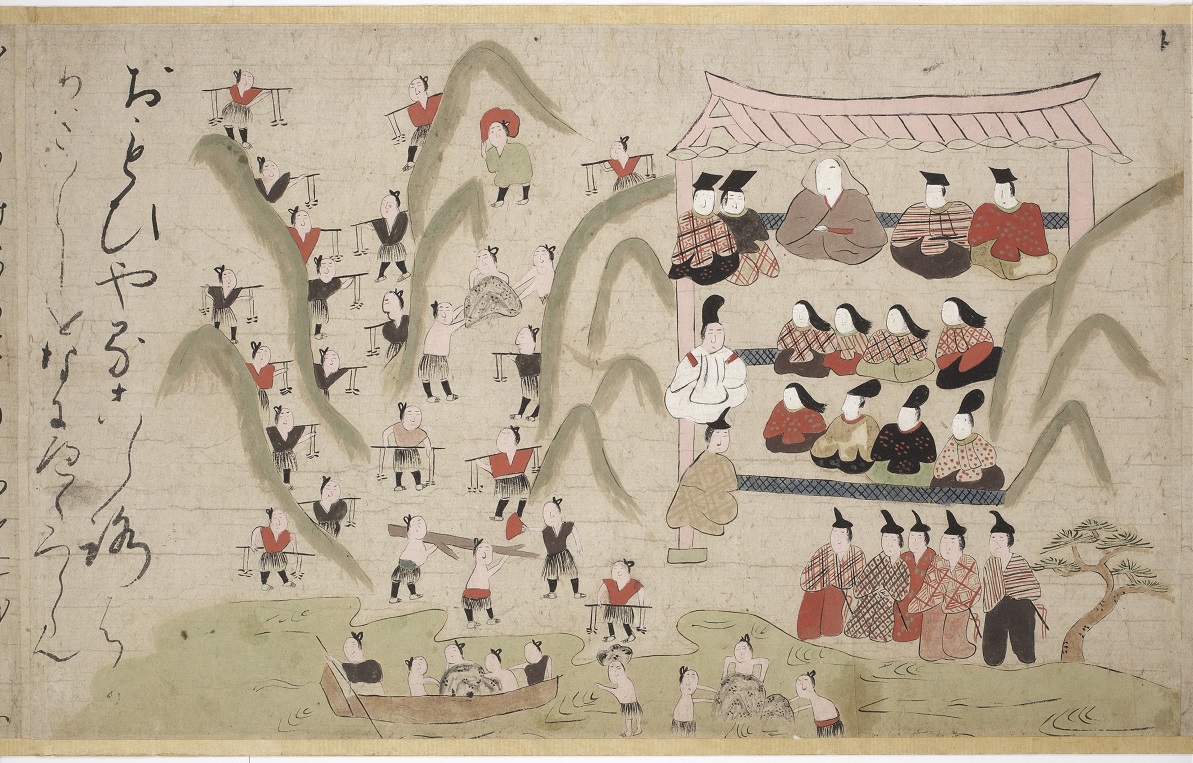

「つきしま絵巻 2巻」(室町時代・16世紀、日本民藝館蔵)。平清盛が海を埋め立てて島を造った時の説話を絵にしている

「つきしま絵巻 2巻」(室町時代・16世紀、日本民藝館蔵)。平清盛が海を埋め立てて島を造った時の説話を絵にしている一方、「知識人の素朴絵」と題した章では、意図的に素朴に描いた作品や、そもそも拙くしか描けない人が拙いことを「良し」とした作品も取り上げている。この部分は、へそ展と共通するところだ。

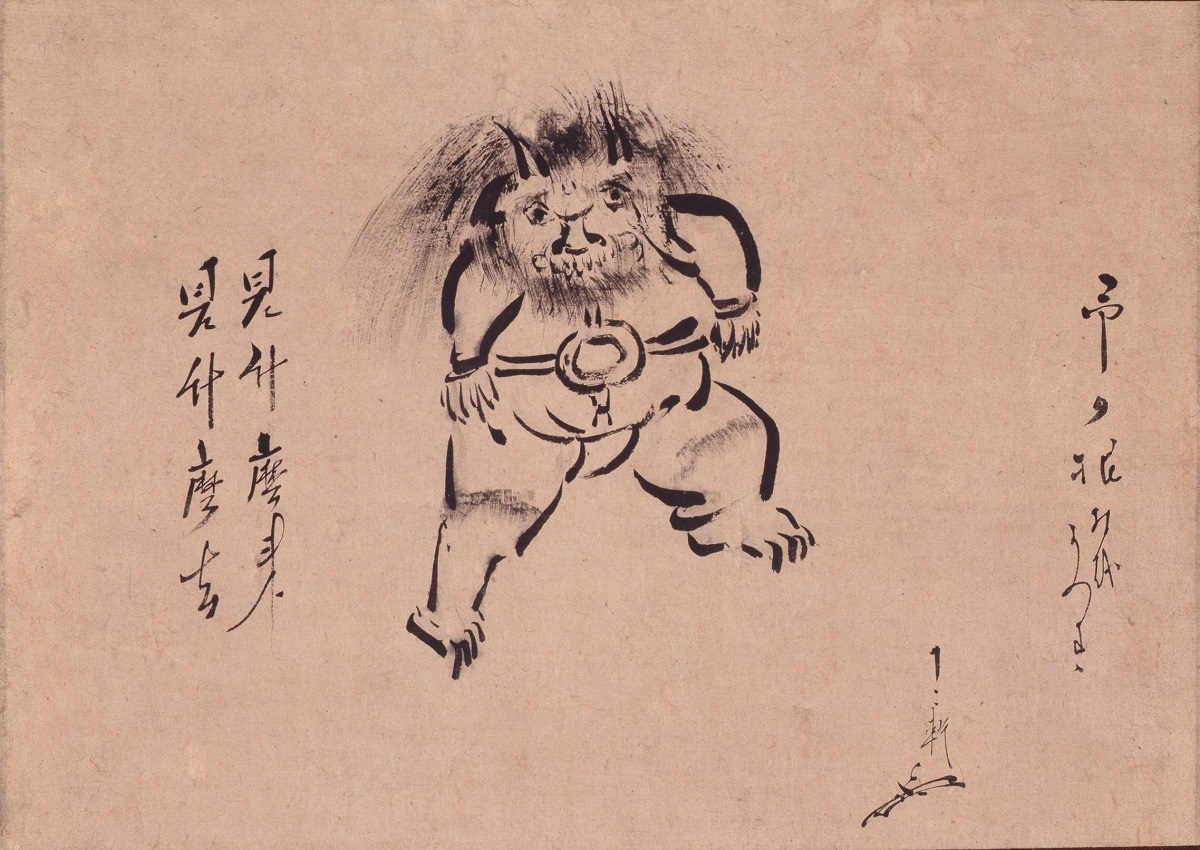

「知識人の素朴絵」の章に展示されている表千家七代、如心斎の「鬼図 1幅」(江戸時代・18世紀、三井記念美術館蔵)。茶の湯の宗匠が、自身が所有していた根付けを描いた作品だ

「知識人の素朴絵」の章に展示されている表千家七代、如心斎の「鬼図 1幅」(江戸時代・18世紀、三井記念美術館蔵)。茶の湯の宗匠が、自身が所有していた根付けを描いた作品だ「日本の素朴絵」展に合わせて組まれた『芸術新潮』8月号の特集「ゆるかわアート万博」では、矢島さんと対談をさせていただいた。展覧会の趣旨に合わせて、「ゆるかわを意図しているか否かにかかわらず」語り合うという企画は、美術史的にも斬新だったのではないかと思う。私は、かつて『日本おとぼけ絵画史』を書き、へそ展を企画した立場から、あえて「意図したか、しないか」の違いにこだわりながら語らせていただいたが、「意図しないもの」の魅力にも激しく心惹かれ、楽しく頭を悩ませる今日この頃である。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください