トーキョー落語かいわい【3】不自由から自由の身へ。ネタを仕込んで精進あるのみ

2019年08月31日

三遊亭はち好改め好好の二ツ目昇進披露口上。中央で両手をついているのが好好。右が師匠の好楽。左は兼好=2019年8月5日、東京都墨田区両国の「お江戸両国亭」、筆者撮影

三遊亭はち好改め好好の二ツ目昇進披露口上。中央で両手をついているのが好好。右が師匠の好楽。左は兼好=2019年8月5日、東京都墨田区両国の「お江戸両国亭」、筆者撮影落語家が最もうれしい時。それは意外にも真打ちよりも、前座修業を終えて「二ツ目」への昇進だといいます。晴れて一人前として認められたあかしだからです。でも、それは同時に、これからは売れるも売れないも自分の腕次第、という厳しい世界への旅立ちでもあります。そう思うと、不安もまた、ムクムクと首をもたげてきて……。「選ばれてあることの恍惚と不安のふたつ我にあり」と、かつてフランスの詩人は綴りました。二ツ目への昇進は、落語家にとって、まさしく恍惚と不安のふたつあり――。今回はそんな思いを抱く落語家のおはなしです。

まずは冒頭の写真をご覧ください。

ずらりと並ぶのは、五代目円楽一門会の落語家の皆さん。中央のスキンヘッドの噺家(はなしか)をはさんで、右側がテレビの「笑点」でもおなじみの三遊亭好楽。左側は人気の真打ち、三遊亭兼好です。

スキンヘッドの噺家は、三遊亭はち好、改め好好(こうこう)、33歳。8月に前座から昇進したばかりの、ほやほやの二ツ目。

前座修業を終え、一人前の落語家として認められた。それが二ツ目です。好楽は好好の師匠、兼好はだいぶ先輩ですが、兄弟子にあたります。いずれも二ツ目昇進披露の口上で並んでいるのです。8月5日夜、場所は東京・両国の演芸場「お江戸両国亭」。詰めかけた約100人のお客を前に、笑いをまじえて新しい二ツ目に、お披露目の言葉を贈りました。

兼好は「(好好は)先輩、後輩から愛されており、あとはお客様から愛されるよう、ごひいきよろしくお願いいたします」と話し、翌日が73歳の誕生日だったという好楽は、「二ツ目になるということは一番うれしい。でも長い道のりです。(落語家は)しゃべれればずっと続けられる」とあいさつし、「末は立派な真打ちに」と三本締めの音頭を取りました。

落語家は、二ツ目という階級になった時が一番うれしい。落語家の皆さんから、そんな声をよく聞きます。しかし、喜びの一方で、落語家として独り立ちし、自活していかなくてはならないシビアな立場の幕開けでもあります。二ツ目になって間もなく、「スケジュール帳が真っ白」なんて話もあるようで。

でも、それは真打ちを目指し、名人を目指して進んでいく若い落語家のほとんどが乗り越えなければいけない道。

そうした状況もにらんでのことか、二ツ目への昇進が視野に入ってきた前座の落語家のなかには、独自にお客の前で「勉強会」を始めた若手もいます。

たとえば、春雨や晴太(32)、春風亭朝七(33)の二人の前座が、落語芸術協会と落語協会という団体の垣根を越えて始めた勉強会がそれ。蒸し暑い8月の午後、告知をほとんどしていない新宿での会に、どれだけのお客が訪れ、二人はどんな噺を語ったのか……。それは後でおはなししましょう。

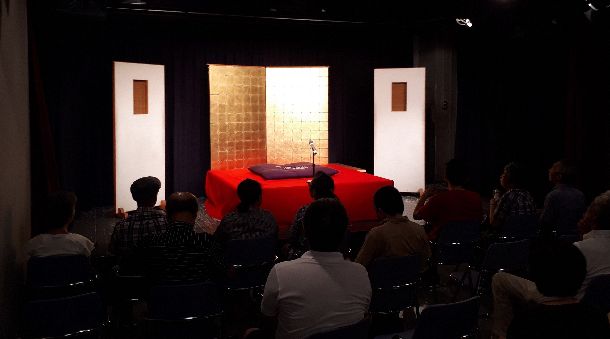

円楽一門会の落語家が毎月1~15日に登場する「お江戸両国亭」=2019年8月5日、東京都墨田区両国、筆者撮影

円楽一門会の落語家が毎月1~15日に登場する「お江戸両国亭」=2019年8月5日、東京都墨田区両国、筆者撮影

これまで、はち好という名前でしたが、昇進と同時に好好に改名。つるつるにそり上げたスキンヘッドですが、強面(こわもて)ではなく、どことなく愛嬌(あいきょう)があります。

8月1日、二ツ目として初の高座にのぞんだ好好。黒紋付きの羽織を着て、笑顔で語り始めようとしたのですが、「ちょっと緊張しておりまして……」と言ったところで言葉が出ない。「がんばれ!」という客席の声援に立て直し、なんとか「牛ほめ」を一席語りましたが、ほろ苦いデビューになりました。

後日、先輩で同門の二ツ目落語家が、「前座と違い、噺に独自の枕を入れるようにもなるので、慣れなかったかも」と、筆者にフォローの解説をしてくれました。「枕」とは、落語の本筋に入る前のいわば導入部で、季節の話や時事ネタを話したりします。その後で語る落語の伏線になっている場合もあります。

前座の落語家は、寄席や演芸場で最初に登場し、幕開けの噺を語りますが、独自の枕なしで落語の本題に入るのが通常です。前座修業のうちは、「独自の色を出す」のは基本的にNGなのです。プログラムに名前も載らない前座は、「料金外」なのだと言う落語家もいます。

ここで、前座、二ツ目についてざっと説明しましょう。

東京の落語家は、前座、二ツ目、そして真打ちという三階級に分かれます。前座は、いわば師匠の身の回りの世話係。寄席や演芸場の楽屋でお茶を出したり、師匠方の着替えを手伝ったり、様々な雑用があります。次々と登場する落語家や漫才師、手品師らに合わせて、高座の進行役も担います。

二ツ目になると、こうした雑用から解放されます。羽織を着られるようになり、名前が変わる場合もあります。なんといっても大きいのは自由な時間が持てること。自分の時間がほとんどない前座時代とは雲泥の差です。

ただ、自由には代償も伴います。生計を得る道を自分で探らなくてはなりません。前座のうちは、師匠の用をすませたり寄席で雑用をしたりすることで、収入がある。独り立ちすると、それがなくなるわけです。

今はもう真打ちになっているある落語家は、二ツ目昇進の直後を振り返り、こうブログに書いています。

自由となって、「嬉(うれ)しくてたまりませんでした」。でも、「そのあとすぐにどん底」が訪れた。「仕事もこれからは自分で探さなくてはなりません」「先のスケジュール、手帳が真っ白」「愕然(がくぜん)としました……どうしよう」

当事者以外わからない、心情の吐露です。

いまやツイッターやブログなどで、多くの落語家が毎日、出演情報や自らの落語会の日程などを発信しています。しかし前座のうちは、このようにSNSで自身の情報を発信するのは「禁止」だそうです。二ツ目の先輩落語家によると「まだ商品ではない段階」だからとか。こうした縛りも二ツ目になると解けます。

というより、独り立ちして自活するために、情報発信や受け付けが重要になるといったところでしょうか。

好好に改めて昇進の気持ちを聞くと、「これからちゃんとやっていかないといけないです」と、切迫感がひしひしと伝わってきました。「今までだったら許してもらえたことでも、これからはそうはいかない」。ネタをどんどん覚え、自分でも落語会をどんどんやっていかなくてはと、神妙に話していました。

ただ、自分の足で歩み始めたばかりの初々しい噺家の一席には、ベテランとまた違った味があります。元気をもらえるというファンも少なくない。一度、足を運んでみてはいかがですか。

「お江戸両国亭」での円楽一門会の興行は9月も1~15日にあります。開演は午後6時。前売り1200円、当日1500円。詳しくは「ここ」から。

左から春風亭朝七、春雨や晴太。2人が開いた勉強会の第2回には約50人が訪れた=2019年8月13日、東京都新宿区歌舞伎町

左から春風亭朝七、春雨や晴太。2人が開いた勉強会の第2回には約50人が訪れた=2019年8月13日、東京都新宿区歌舞伎町

最後に、8月13日に東京・新宿で開かれた春雨や晴太と春風亭朝七の「勉強会」について、ご紹介します。先述したように、前座だけの会で、事前の告知もほぼしていないにもかかわらず、新宿区の西武新宿駅のそばのホールには約50人のお客が集まり、会場はほぼ満席になりました。

この勉強会は2回目。二人とも今後も続けたいと話し、「ネタおろし(初めて高座で演じる噺)するんだったらこの会で」などと意欲を語っています。

晴太は、落語芸術協会の春雨や雷蔵の弟子。朝七は、落語協会の春風亭一朝の弟子です。二人とも2015年の入門で、そろそろ二ツ目昇進が視野に入ってきた時期。勉強会はいわば独り立ちに向けた準備でもあるようです。

「どうだい。一人よりも二人。よかったらいっちょう勉強会やろうじゃないか」

「兄(あに)さん、ぜひやろうじゃありませんか」

なんて会話があったかどうかは、わかりませんが、ともあれ晴太が朝七に声をかけて始めたそうです。

今年5月18日、東京都中央区の「お江戸日本橋亭」で開いた第1回は、事前の情報発信をほぼしなかったのに、口コミで広がって注目を集め、約50人のお客が集まりました。晴太が「たらちね」、朝七が「金明竹」など、それぞれ二席ずつ語りました。

第1回の時、筆者は時間を間違えて早く着いてしまい、入り口が開くまで外のベンチに腰掛けていたのですが、次々とやって来て列をつくるお客に驚いた記憶があります。

晴太と朝七の第2回勉強会会場。開演を前に客が次々とやって来た=2019年8月13日、東京都新宿区歌舞伎町

晴太と朝七の第2回勉強会会場。開演を前に客が次々とやって来た=2019年8月13日、東京都新宿区歌舞伎町芸風の違う二人の高座。今回のトリは朝七で「芝居の喧嘩(けんか)」。めりはりの効いた口調もあって、江戸時代の芝居小屋の風景が頭に浮かんでくるようでした。そういえば師匠の一朝は歌舞伎と関係が深かった。一方、明るく朗らかな語り口の晴太が語った「牛ほめ」では、与太郎のふんわりとした味付けがおかしみを誘いました。

「(お客が)入ってくれてよかった」と胸をなでおろしていた二人。友人の誘いで今回初めて来たお客は「二人とも力があるので楽しめました」と話していました。近い将来、二人が二ツ目になった時に、この勉強会での経験は間違いなく「栄養」になるでしょう。(敬称略)

春雨や晴太、春風亭朝七第3回勉強会は、新宿永谷ホールで10月27日(日)午後1時開演。千円。予約は7am.spt@gmail.comまで。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください