2019年08月26日

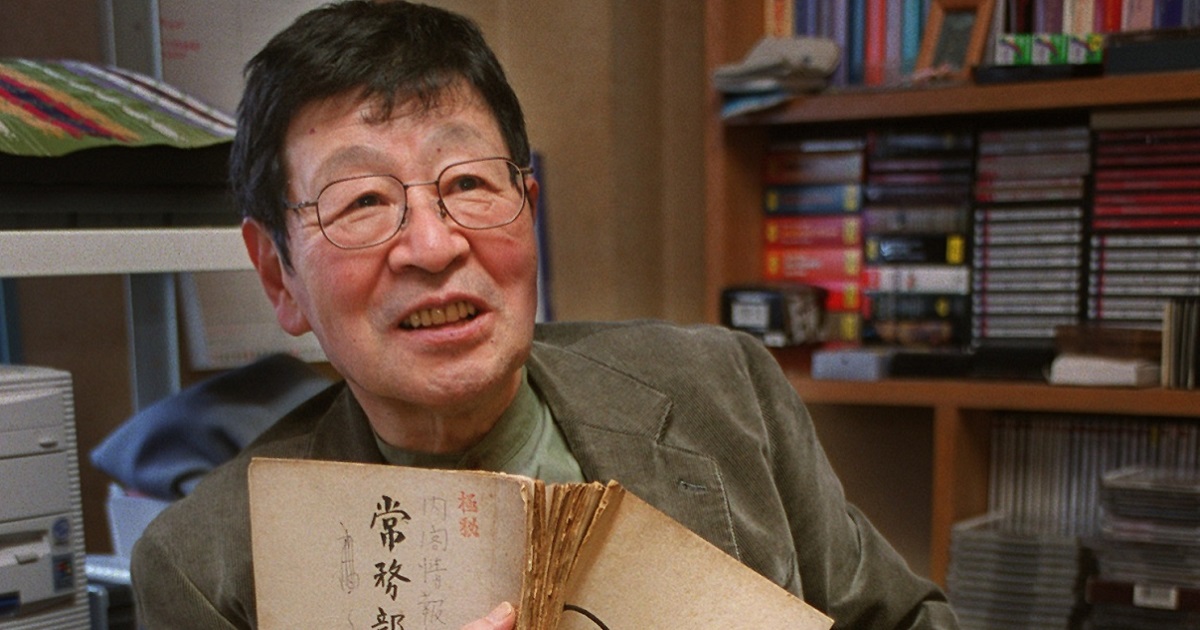

山中恒さんは、戦中の修身教科書を読み解くことで現在に警鐘を鳴らしてもいる=2000年

山中恒さんは、戦中の修身教科書を読み解くことで現在に警鐘を鳴らしてもいる=2000年日本の敗戦から74年目の夏、戦争体験世代が少なくなっていることもあってか、その記憶がだんだん希薄になってきている昨今である。アジア・太平洋戦争を反省したり謝罪するのは自虐史観だという、いわゆる「歴史修正主義」が広がり、「新しい歴史教科書をつくる会」が発足してからも既に20年以上過ぎた。従軍慰安婦の記述が教科書から消えたり、南京虐殺はなかったという言説や、近隣諸国に対する排外主義的なヘイトスピーチも後を絶たない。いままた、朝鮮半島における戦時下の徴用工問題をめぐり、韓国との関係が極めて劣悪になってきている。

教育現場では、小学校で2018年から、中学校では今年から道徳が教科化され、「郷土や我が国の伝統と文化を大切にし、先人の努力を知り、郷土や国を愛する心を持つ」などと「愛国心」が教育の目標に盛り込まれる。幼稚園児に「教育勅語」を暗誦させる森友学園を首相夫妻が支援していたことが問題視された後、「教育勅語を教材として用いることまでは否定されることではない」と現政権は閣議決定した。

あたかも価値観の戦前回帰を願うかのような政府が、戦前の「修身科」をも復活させかねない危機感から、1931年7月生まれの児童読物作家、山中恒は『山中恒と読む修身教科書――戦時下の国体思想と現在』(子どもの未来社)を上梓した。

山中恒『山中恒と読む修身教科書――戦時下の国体思想と現在』(子どもの未来社)

山中恒『山中恒と読む修身教科書――戦時下の国体思想と現在』(子どもの未来社)1945年8月15日、敗戦を知った14歳の山中少年は、「天皇陛下に敗戦という屈辱を蒙らせてしまった責任の一端を担う少国民として自決して陛下にお詫びすべきではないか」と、監督教師の指示を仰ぐために北海道の山道を走ったと『少国民体験をさぐる ボクラ少国民 補巻』(辺境社、1981)の「あとがき」で記している。

戦後の山中は、早稲田大学在学中から同人誌に児童文学の創作を連載したり、その後放送作家として活躍しながら、1960年に『赤毛のポチ』『とべたら本こ』『サムライの子』の3冊の長編児童文学作品を出版して、一躍子どもの本の人気作家となる。『あばれはっちゃく』はテレビドラマ化され大人気になり、『おれがあいつであいつがおれで』(映画タイトル『転校生』)、『なんだかへんて子』(映画タイトル『さびしんぼう』)、『はるか、ノスタルジィ』が大林宣彦監督により映画化されるなど、テレビドラマ化や映画化された作品もたくさんあり、著作の多くは今も文庫化され読み継がれている。

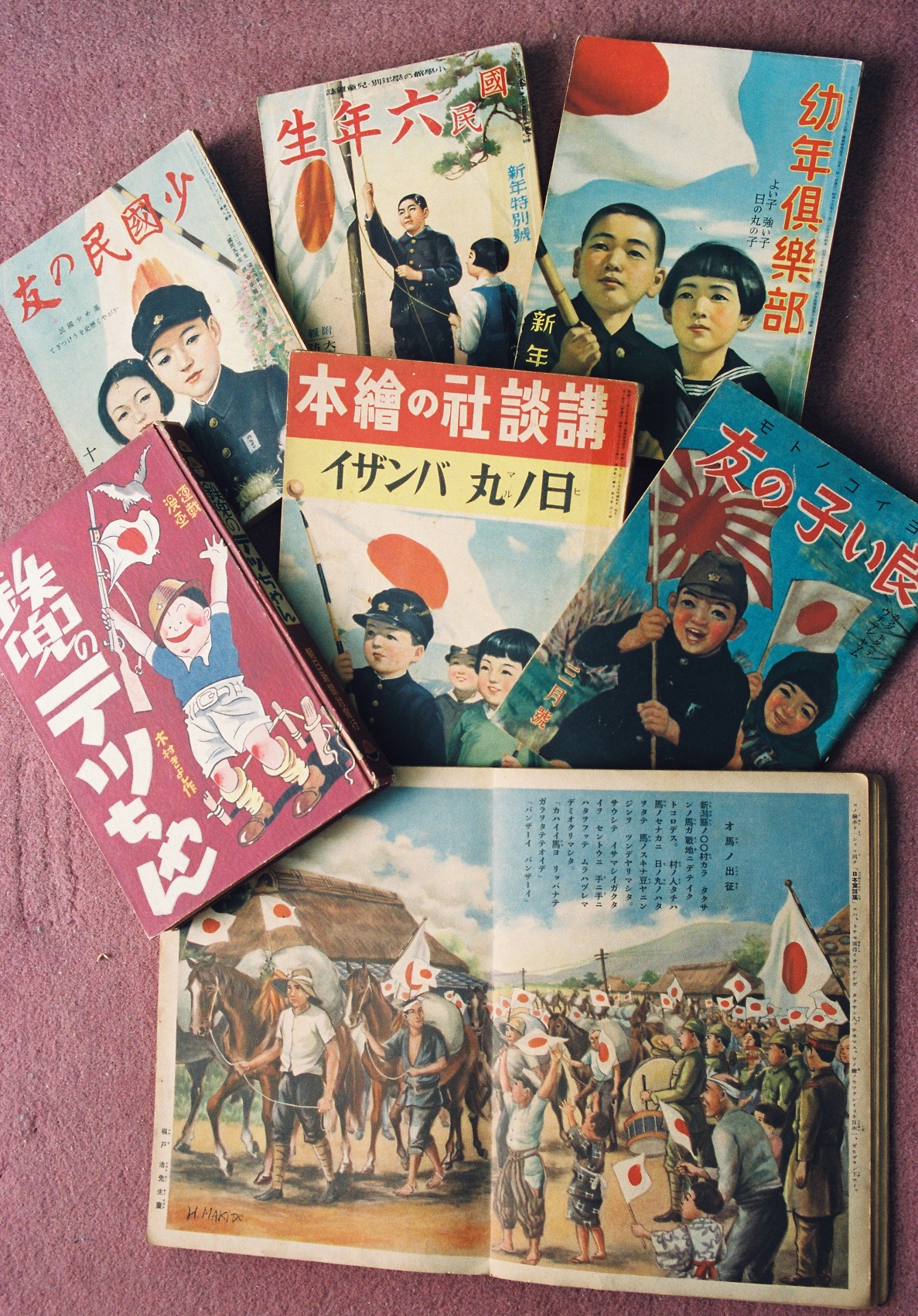

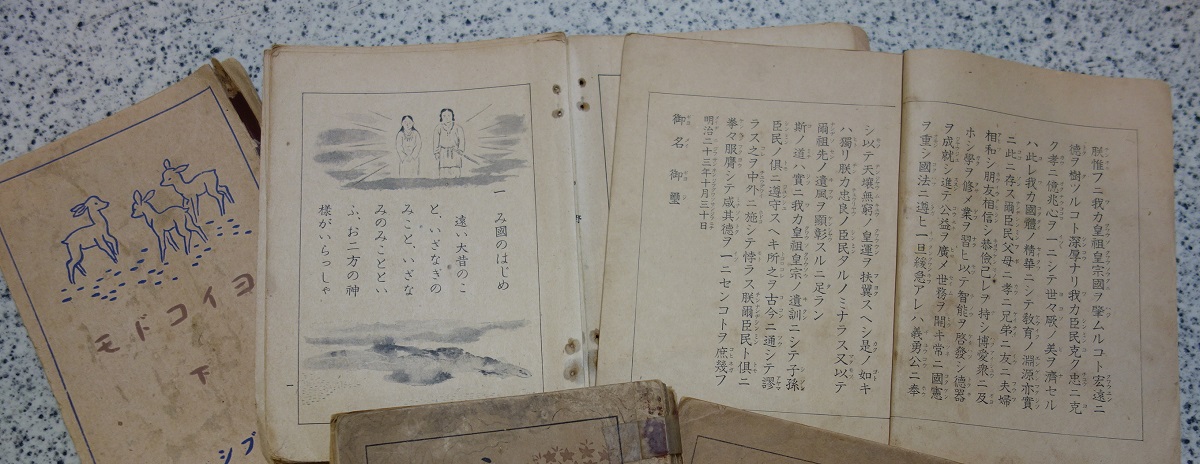

山中恒さんが集めた戦時中の雑誌、絵本、漫画など

山中恒さんが集めた戦時中の雑誌、絵本、漫画などそれはまた、「かつてぼくらが〈少国民〉と呼ばれた時期に、文学を道具にぼくらに向かって〈思想善導〉なるものをし、〈八紘一宇の精神〉やら〈大東亜共栄圏確立〉の使命を説き、今日もなお教育機関やら児童文学界にあって、一方では創作を続け、児童文学賞の審査員に名を連ね、児童文壇の長老とよばれながら、〈思想善導〉を続ける人たち」に対する痛烈な批判ともなるものだった。山中が、児童文学作家と紹介されることを頑なに拒否し、「児童読み物作家」を自称し続けてきたのはそのためだったのだ。

戦後まもなく、文学者の戦争責任が厳しく追及され、戦争責任論争が起こるのだが、子どもの本の世界では問題提起されたものの、あっという間に雲散霧消し、戦時下に活躍した作家や戦時下にデビューした若手作家たちが戦後の児童文学界を牽引してきたことに対する、少国民世代としての山中の違和感の表明でもあった。そこでは「芸術的児童文学」を標榜し、「芸術」の美名のもとで、子ども読者は作品を読むことによって〈思想善導〉〈訓育〉される対象でしかなく、天皇制ファシズム下の読者であろうと、民主主義を標榜する社会の読者であろうと、全く同じ感覚でとらえられていてその矛盾に無自覚であることを痛打したのだ。

「〈ボクラ少国民〉にとって敗戦は、それまでの天皇制に裏打ちされた価値体系の破産に見えた。しかし、おとなは敏速にそれを弥縫し潜在的に維持し続けた」。「おとなは決して敗けはしなかったのだ。そこから裏切りが続けられているのだ」。「そして裏切り続けたおとなたちが、再び新たなる裏切りを計画する危惧があるとき、〈ボクラ少国民〉世代は負け続け、裏切られ続けていることを不問にしておくべきなのだろうか。これは子ども期の怨念に対しての裏切り、自らへの裏切りであると考える。〈ボクラ少国民〉世代は、その〈ボクラ少国民〉期を、再度白日のもとに晒して、その怨念をして今日の状況を捉え直す必要があるのではないか」。「それは単に天皇制ファシズムの本質を追求するばかりではなく同時に、戦後民主主義の本質的意義を問う手がかりを提供することになる」と山中は記す。

この『ボクラ少国民』を第一部として、「ボクラ少国民」シリーズは、『御民ワレ』『撃チテシ止マム』『欲シガリマセン勝ツマデハ』『勝利ノ日マデ』と1980年3月までに第五部まで書き継がれ辺境社から刊行される。第一部は396頁だったが、第4部の710頁を最高にいずれも500ページ前後のボリュームである。ここに補巻が1冊加わり全5部+補巻1で「ボクラ少国民」シリーズは完結した。

その後も、『少国民ノート』『少国民ノート 第2』『少国民ノート 第3』(辺境社)、『少国民の名のもとに』(小学館)、『ボクラ少国民と戦争応援歌』(音楽之友社)、『山中恒 少国民文庫1~3』(辺境社)など、少国民関係の本をたくさん刊行する。山中はこのとき収集した戦時下の膨大な資料を基に、『アジア・太平洋戦争史――同時代人はどう見ていたか』(岩波書店)、『新聞は戦争を美化せよ!――戦時国家情報機構史』(小学館)などの大著も出版している。

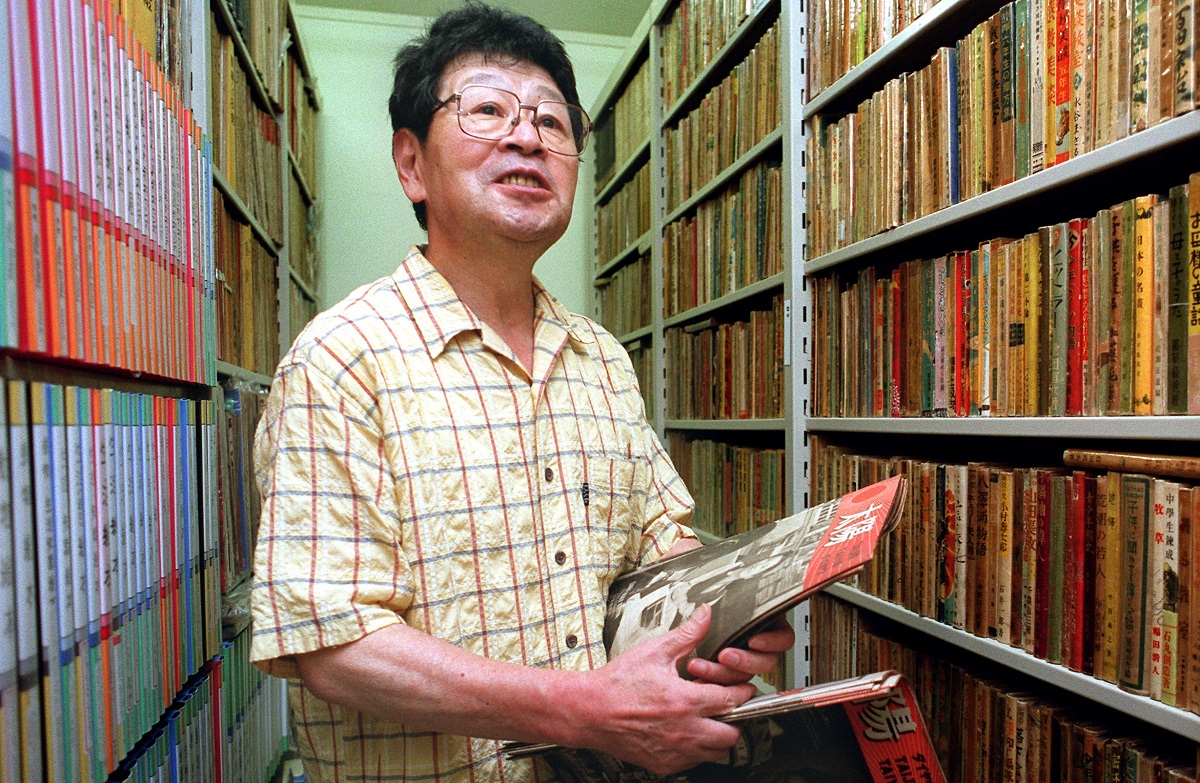

戦争中の雑誌や教科書、軍関係資料をそろえた自宅の書庫で=1999年、神奈川県藤沢市

戦争中の雑誌や教科書、軍関係資料をそろえた自宅の書庫で=1999年、神奈川県藤沢市筆者はたびたび山中宅を訪れ、「彼が漁ったことによって戦時資料が急騰した」と古書店主に言わせるくらい私財を投じて丹念に集めた戦時資料を収納している書庫を見せてもらった。その量の多さには圧倒されるとともに、ジャンル別に見事に分類されていたのには驚かされた。戦後活躍する著名な児童文学作家たちの戦時下に出版された単行本の中には、彼等の著作集にはもちろん、著作目録にも掲載されていないものがたくさんあった。戦意高揚作品を無かったものとして秘しているのが歴然とした。

そこで、児童文学作家はなぜ戦争協力の作品を書くに至ったのかを、豊富な資料を基に検証して欲しいと山中に迫り、『戦時児童文学論――小川未明、浜田広介、坪田譲治に沿って』を書き下ろしで2010年に大月書店から刊行してもらった。

これまで全く目にしたこともない、皇国史観や戦意高揚、軍神称揚や愛国美談をテーマにした絵本や紙芝居も、山中書庫にはたくさんあった。前著に引き続き、政権による道徳の教科化に対抗して、戦時下の教科書や子どもの本をカラー口絵や本文図版で紹介しながら、『靖国の子――教科書・子どもの本に見る靖国神社』も2014年に大月書店から刊行する。そして、森友学園での幼稚園児の教育勅語暗唱の暴挙に抗して、戦時下の教科書や幼児向けの国史絵本や忠勇美談、支那事変絵本、神国日本を喧伝する絵本などをカラーで紹介した『戦時下の絵本と教育勅語』(子どもの未来社)を2017年に書き下ろしで刊行することになる。

今回の『山中恒と読む修身教科書』は、山中少年が中学生になった1944年に刊行された最初で最後の文部省国定教科書『中等修身一』を復刻し、それを当時読まされた山中本人が解説するのだ。それまで初等科向けの修身教科書はあったものの、中等学校用の修身教科書はなかった。敗戦の前年の戦局が厳しくなった時期に刊行されたこともあって、まさに過激な国体原理主義が盛り込まれていて、そのすさまじさには驚愕する。

中扉をめくると「詔勅」と中央に2文字だけがあり、それをめくるとまず「天壌無窮の神勅」が4行。天照大神(あまてらすおおみかみ)が孫の瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)を高天原から地上に降臨させた際に下されたという勅語である。神話がそのまま歴史的事実のように教科書で紹介されるのだ。

そしてその後に「軍人勅諭」が11ページ続く。これがあまりに難解で兵士たちが理解できない現状を勅諭の渙発を推進した山縣有朋が憂え、幼少時に忠孝の大義を脳髄に染み込ませる目的でつくられたのが「教育ニ関スル勅語」、いわゆる「教育勅語」で、これが見開きで掲載されている。次に「青少年学徒ニ賜ハリタル勅語」「米国及英国ニ対スル宣戦ノ詔書」と詔勅が続き、それぞれの渙発経緯と詳細な解説が付される。

1943年に発行された修身の教科書など

1943年に発行された修身の教科書など教育勅語は修身教科書の4年生用から冒頭に掲載され、暗唱させられたり書き取りさせられたりした。安倍政権は「教材として部分的に使用して差し支えない」と閣議決定したが、戦前の右翼だったら「教育勅語を切り売りするなどとは許し難い不敬な暴挙である」と糾弾したに違いないと山中はいう。

「詔勅」の後に本文が始まる。まず「皇国の使命」とあり、これは「米国及英国ニ対スル宣戦ノ詔書」の解説で、この戦争に勝利することが「皇国の使命」なのだと説く。次に「学びの道」として、聖戦中の勉学の心得を説き、国家の要請に応えて戦力増強のための努力と「皇運扶翼の大義に生きる」心構えを伝える。続く「負荷の大任」は、「青少年学徒ニ賜ハリタル勅語」の最後に出てくる言葉で、大東亜建設の大業を成し遂げるため青少年学徒が負うべき任務を語り、大伴家持の「海行かば水づく屍、大君の辺にこそ死なめ、かへりみはせじ」の歌を紹介し、「皇国に生まれ忠をいたし、命を捧げることこそ、われら臣民の道である」とする。中学1年生に、天皇のために命を捧げることを「臣民の道」だと教えるのだ。

その後に「創造を勗(つと)む」「父母」「至誠」「勤労の精神」「新しい経済」「勇気」「団体生活」「恩を思う」「平素の訓練」と、全体で12項にわたって軍人美談や吉田松陰の書を引用したりしながら、国体原理主義の徹底と大東亜戦争遂行の責務を伝える。「大東亜戦争下、われらは怠ることなく、堅忍持久の精神、不撓不屈の気魄を養ひ、真の勇者となって、皇国のために七生報国を誓はねばならない」と、七度生まれ変わって国に忠誠を尽くせというのだから、まさに神がかりとしかいいようがない。

この12項のそれぞれに、山中恒は少国民だった当時の体験を絡めながら、ファナティックな国体原理主義のまさに聖書のような修身教科書の解読と解説をする。それが令和改元の際の狂騒や、東京オリンピックを控えたナショナリズムの高揚と愛国心の鼓舞などと微妙に重なって、日本の現在をも鋭く照射する「ボクラ少国民」の怨念からの、現在に向けての警鐘ともなる。

8月1日から愛知県内で開幕した国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」での企画展「表現の不自由展・その後」は、テロ予告や脅迫があった、として中止のやむなきに至った。この展示について、河村たかし名古屋市長が、われわれの先祖を冒涜するとか日本国民の心を踏みにじる行為だと批判し、国の補助金も入っているのに国の主張と明らかに違うとも述べ、展示中止の要求をしたという。従軍慰安婦をめぐっての歴史修正主義の露骨な表明でもあるのだが、それが自治体の長という権力者の発言であるだけに見逃せない。

さらに菅官房長官も、記者会見で「補助金交付の決定にあたっては、事実関係を確認、精査して適切に対応したい」と指摘したという。ナショナリズムを背景に、言論表現の自由にたいする政治的圧力そのものであり、戦前の検閲にもつながりかねない危うさがある。

『山中恒と読む修身教科書――戦時下の国体思想と現在』は、戦前回帰をも招来しそうな、危うく油断ならない状況に対して、この7月に米寿を迎えた「ボクラ少国民」の鋭い異議申し立てでもあるのだ。

山中宅を訪れるたびに、「また野上に仕事をさせられそうだ」と彼は口癖のように言う。とはいえ、まだ書庫に眠っていて世の中では全く知られていない戦中の国威発揚マンガや、隣組の常会などでプロパガンダとして活用された国策紙芝居の実物を紹介しながら、戦時下の巧妙でファナティックな大衆心理操作については当時の体験をもとに書き残してもらいたい。それを知る世代がだんだん少なくなってきているだけに貴重な歴史的証言となるのだ。

*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください