導入される民間試験、受験機会の不公平は見過ごせない

2019年08月28日

これまでも大学入試の改革が持ち上がるたびに様々な議論があった。だが、今回のように、公平さや公正さという、私たちが共有しているはずの社会の根本的な価値観から疑問視されたり批判されたりする改革が、これまであっただろうか。

2021年度から始まる、新しい大学入学共通テストの英語のことだ。「読む・聞く・書く・話す」の4技能を扱う内外の民間試験を「活用」するという。朝日新聞は今年4月2日付の記事で今回の「大学入試改革の目玉」と報じている。

民間試験の受験とその結果の「活用」の仕組みは、とても複雑だ。教育現場から「わかりにくい」という声が相次いだこともあってか、文部科学省は8月27日、同省のサイトに「大学入試ポータルサイト」を作った。

英語民間試験の活用に反対する請願を出した、羽藤由美・京都工芸繊維大学教授(右端)ら=2019年6月18日、東京都千代田区の参院議員会館、増谷文生撮影

英語民間試験の活用に反対する請願を出した、羽藤由美・京都工芸繊維大学教授(右端)ら=2019年6月18日、東京都千代田区の参院議員会館、増谷文生撮影この「改革」に対して、すでに大学関係者からは厳しい批判が相次いでいる。たとえば、これもインターネット上だが、「2021年度(2020年度実施)の大学入学共通テストにおける英語民間試験の利用中止を求めます。」には、30人以上のコメントが並んでいる。英語教育関係者だけでなく経済学や社会学の研究者もいる。

利用中止を求める理由は多岐にわたるが、公平さや公正さの観点から述べている人も少なくない。彼らの意見を抜粋して紹介したい。

荒井克弘・東北大学名誉教授・大学入試センター名誉教授(高等教育研究)

「公平、公正な入試を用意することは社会の当然のつとめであり、受験生の権利でもあります。その前提を欠いた入試は暴走以外の何ものでもない」

奥村太一・上越教育大学准教授(心理統計学・テスト理論)

「入学試験においてまず求められることは、選抜の公正さです。大学入学共通テストにおいて英語民間試験を導入することは、受験生により多くの負担を強いておきながら選抜自体はより不公正なものになりかねないという重大な矛盾をはらんでいます」

宋洋・高知大学準教授(英文学・映像メディア)

「練習として、高校1年生の段階から何度も繰り返し模擬受験しやすい都市部の富裕層が、地理的・経済的に圧倒的に有利であり、不公平です」

寺島隆吉・元岐阜大学教授(英語教育学)

「田舎に住むものと都会に住むものとでは受験する機会がまるで違う」

鳥飼玖美子・立教大学名誉教授(英語教育学・言語コミュニケーション論)

「公平性・公正性が担保されないまま、高校英語教育を民間試験受験対策に駆り立てる施策の犠牲になるのは、生徒たちです」

西田亜希子・大阪市立大学特別研究員(教育社会学)

「このままの入試制度では受験する前の段階で不利になったり、諦めたりする子たちがさらに増えかねてしまいません。公正に入試をするために、いったん立ち止まって考え直してもよいのではないでしょうか」

光永悠彦・名古屋大学准教授(計量心理学)

「今のプランが実行されたら、公平性に疑問を抱く人たちを巻き込みながら、大学入試が行われます。その構図自体が、公平性を重視する入試にとって、致命的ではないでしょうか」

……暴走、矛盾、犠牲、致命的など、およそ大学入試にふさわしくない言葉が使われていることに驚かされる。

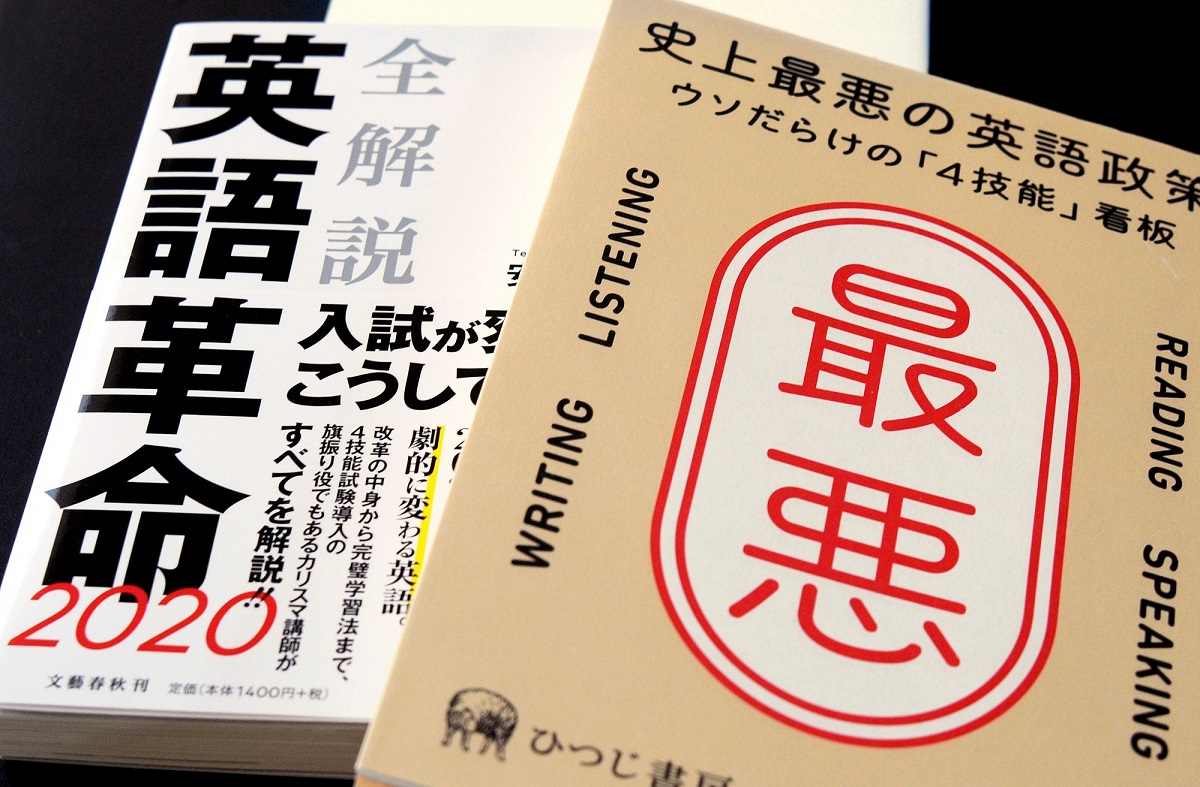

賛否両論がぶつかる英語入試改革。推進派の予備校講師・安河内哲也さんの著書『全解説 英語革命2020』(左)と、反対派の代表的な論者である東京大学教授・阿部公彦さんの著書『史上最悪の英語政策』

賛否両論がぶつかる英語入試改革。推進派の予備校講師・安河内哲也さんの著書『全解説 英語革命2020』(左)と、反対派の代表的な論者である東京大学教授・阿部公彦さんの著書『史上最悪の英語政策』今度の入試英語の「改革」の特徴は、新たに民間試験を「活用」、あるいは導入、あるいは利用しようというものだ。8月現在で7種。TOEFLやケンブリッジ英語検定、IELTSなど世界的に評価の定まった外国製のテストや、英検やGTECなど学校現場でよく知られている国産のテストが並ぶ。

多くが英語学習者にとってはおなじみのものだろう。

一見良さそう、かもしれない。

「それで生徒たちが英語を話せるようになるなら、いいんじゃない?」

「受験英語はひどいって、ずっと言われてきたんでしょ」

「今度こそ学校の授業が変わってほしい」

そういう声を聞く。私だって、入試の英語が、あるいは英語の授業は、「より良い」ものになってほしい。ただし、何が「より良い」のかは人によって違う。ある人にとって「良い」ことが、別の人にとって「良い」とは限らないのは、どんな分野でも同じだ。

七つの民間試験すべてが「良い試験」かどうか、これまでのセンター試験の英語より優れているかどうかは、いったん脇に置いておく。試験として日本の大学受験生の英語力をきちんと測れるのかも、もちろん大事だが、ひとまず置いておく。

問題はそこではない。たとえ個々の試験がすべて「良い試験」で、「きちんと英語力を測れる試験」だとしても(求めるべき「英語力」とは何かもいろいろ議論があるが、それもひとまず置いておく)、全体としてこの改革はおかしい。深刻な問題を抱えていると言わざるをえない。

今年のセンター試験。問題用紙が配られ、開始を待つ受験生ら=2019年1月19日、東京大学

今年のセンター試験。問題用紙が配られ、開始を待つ受験生ら=2019年1月19日、東京大学あなたが受験生本人だとしたらどうだろう。

七つも選択肢があって、「どれでもいいですよ、お好きなのをどうぞ」と言われたら。英語力に自信があって「はいはい、どれでも大丈夫」という人以外は、迷うだろう。困るだろう。どの試験が自分に合っているのか。もっと言えば自分に有利なのか。あるいはどの試験が自分に合っていないのか、不利なのか。知りたいに違いない。どんな試験にも出題や形式に特徴がある。クセがある。自分との間に相性がある。そしてそれは個人個人によって違う。さあ、どうするか。

スマホ片手にググってみる? 比較サイトを見てみる? SNSで「教えて」と聞いてみる? でも、書いた人や答えてくれた人が、あなたと同じタイプとは限らない。ある人にとって合う試験も、別に人に合うかどうかはわからない。

迷って、調べて、選ぶのに迷うだろう。市販の予想問題集をあれこれ買ってくるかもしれない。

そうやって迷える受験生は、まだいい。彼ら彼女らは都会かその周辺に住んでいるにちがいない。

一方、都会から遠く離れた所に住んでいる受験生たちはどうか。選べる試験は限られる。いや、そもそも受けるのだって大変だ。そんな高校生がたくさんいる。

急いで書いておくと、民間試験を受けるためには試験会場に行かないといけない。自宅では受けられない。そしてその試験会場は、受験生が自宅から日帰りで受けに行くことができる場所にあるとは限らない。

ある離島を取材したときのことだ。島に1校だけある高校の英語の先生に尋ねたら、「うちの子は試験を受けにいくために2泊3日かかります」と話していた。

この島の場合、夏の間は空の便があるが、それを過ぎると便そのものがない。フェリーでまず本土に行き、そこから在来線で数時間。試験会場のある町に着くだけで1日がかりだ。翌日に試験を受けて、その日のうちに飛行機で島に戻れればいいが、なければもう1泊しないといけない。交通費と宿泊代だけでもばかにならない。もちろんこの間、学校の授業は受けられない。部活だってできない。都会の子は1日で済むが(それだって大変だが)、離島をはじめ遠隔地の高校生たちは2日も3日もかかる。

どうだろう。これで「公平」といえるだろうか。

新しい制度では、高校3年生は4月から12月までのあいだに2回受けて、その成績が大学入試センターに行く。この島の生徒の場合、もし2回受けるとしたら、場合によっては2泊3日を2度することになりそうだ。聞いていてため息が出てしまった。

なにを言っているんだ、これまでのセンター入試だって同じじゃないか、地方の受験生は都市部に出てこないと受けられない、そのために宿泊している子だっている、という声が聞こえそうだ。その通り。でも、この「改革」は、1月の新しい共通試験の前に、英語だけのために民間試験を受けなさい、というものだ。もともと自宅から受けに行ける受験生と、そうでない受験生との間に負担の違いがあるが、それがさらに増えることになる。

この「改革」を提案したり判断したりした人たちは、このことをどれだけ考えたのだろう。ひょっとして「英語が出来るようになるためにはやむを得ない」と思ったのだろうか。

この問題、さらに考えたい。(続きは29日正午に公開する予定です)

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください