「考える余地があれば観客とダンスを踊ることが出来る」

2019年08月30日

『ディリリとパリの時間旅行』 © 2018 NORD-OUEST FILMS – STUDIO O – ARTE FRANCE CINEMA – MARS FILMS – WILD BUNCH – MAC GUFF LIGNE – ARTEMIS PRODUCTIONS – SENATOR FILM PRODUKTION

『ディリリとパリの時間旅行』 © 2018 NORD-OUEST FILMS – STUDIO O – ARTE FRANCE CINEMA – MARS FILMS – WILD BUNCH – MAC GUFF LIGNE – ARTEMIS PRODUCTIONS – SENATOR FILM PRODUKTIONフランス・アニメーション界の巨匠ミッシェル・オスロ監督の新作長編『ディリリとパリの時間旅行』(2018年)が公開中だ。オスロ監督は、アフリカを舞台とした『キリクと魔女』(1998年)、イスラム圏とヨーロッパの双方を舞台とした『アズールとアスマール』(2006年)など、人種・民族・文化間の対立や女性差別といった社会的問題に鋭く斬り込み、それらに悲観することなく幸福な未来像を指し示すという、独創的なファンタジーを制作してきた。

本作の舞台は19世紀末から20世紀初頭「ベル・エポック」のパリ。主人公ディリリはニューカレドニアから船でやって来たカナック人とフランス人のハーフの少女。万国博覧会の展示「原住民の村」で働くディリリは、三輪車の配達夫の青年オレルと知り合う。二人は「男性支配団」による少女誘拐事件の謎を解くべく冒険を開始。当時のパリに集う歴史上の偉人たちが彼らを支援する。女性を社会から排除しようとする暴力と叡智で対決する小さき勇者たちを絢爛豪華な映像で描いた快作である。

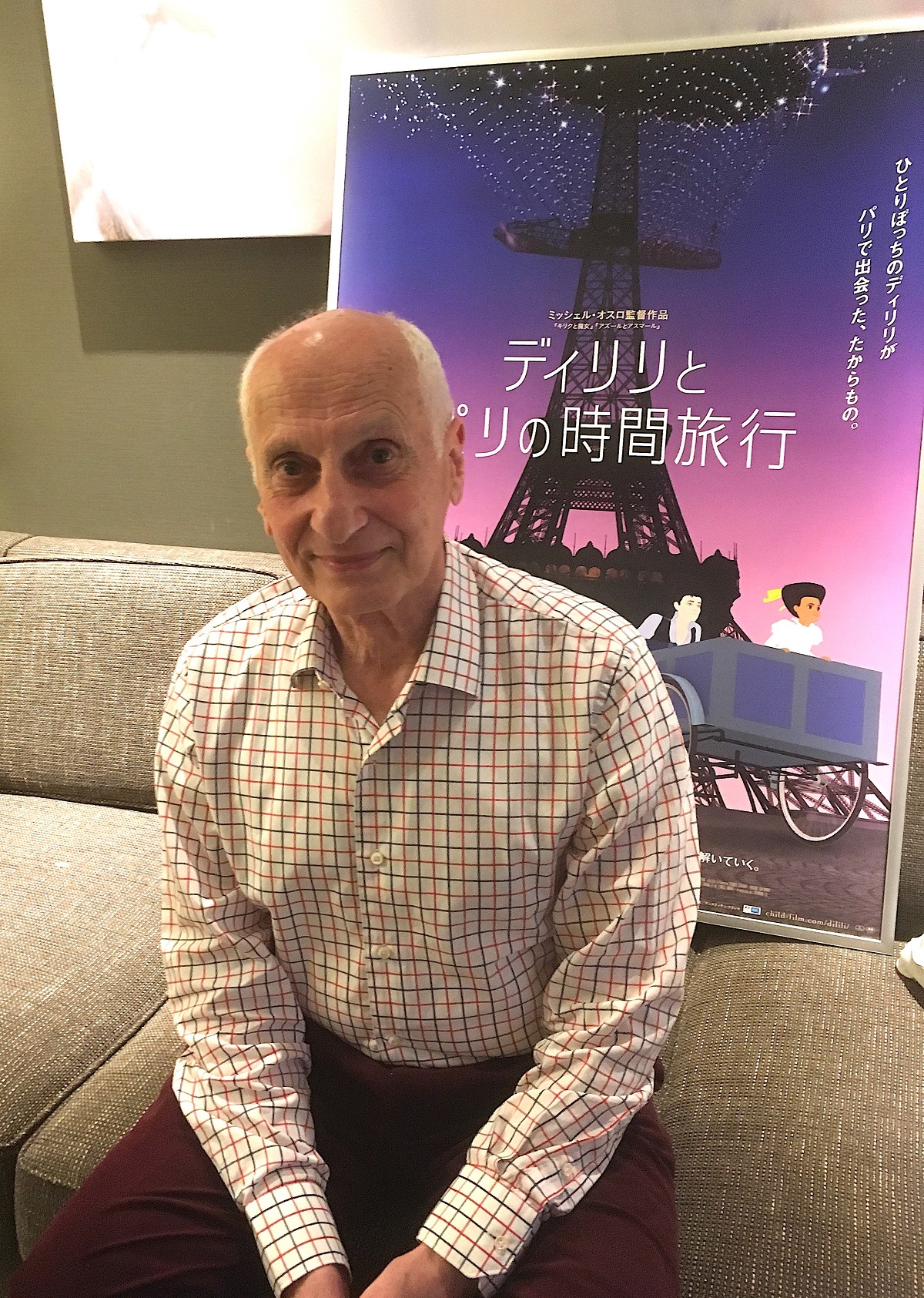

制作の経緯から客観的な演出術、高畑勲監督への思いに至るまで、来日したオスロ監督に幅広く伺った。

ミッシェル・オスロ

1943年、コート・ダジュール生まれ。ギニアで幼少時代、フランスのアンジェで青年期を過ごす。最初はアンジェの美術学校で、のちにフランス国立高等装飾美術学校で装飾芸術を学んだ。アニメーションは独学。プロとしての初の短編作品『3人の発明家たち』(1979年)でBAFTA(英国映画テレビ芸術アカデミー)賞を受賞。影絵を用いた『Cine si』(1989年/『プリンス&プリンセス』のタイトルで2000年に劇場公開)などテレビ用アニメーションや短編を多数制作し、セザール賞など多数の賞を受賞。『キリクと魔女』(1998年)は国内で大ヒットを記録。1994年から2000年まで国際アニメーション協会の議長を務めた。2009年、レジオン・ドヌール勲章受章。2015年、ザグレブ国際アニメーション映画祭特別功労賞受賞。

『ディリリとパリの時間旅行』

2018年/フランス・ベルギー・ドイツ/94分

脚本・監督/ミッシェル・オスロ

音楽/ガブリエル・ヤレド

「YEBISU GARDEN CINEMA」「ヒューマントラストシネマ有楽町」他にて全国順次公開

公式サイト

ミッシェル・オスロ監督=撮影・筆者

ミッシェル・オスロ監督=撮影・筆者オスロ ベル・エポックの時代を選んだのは「かつてパリにはこんなに素晴らしい人物たちがいた」ということを描きたかったからです。当時のパリを讃えることでフランス人に少しでも誇りを取り戻して欲しいという思いもありました。

――主人公の少女・ディリリはニューカレドニアから来たカナック人とフランス人のハーフという設定です。二つの国と文化を併せ持つ主人公という意味で、『アズールとアスマール』のテーマの深化が伺えるような気がしました。

オスロ ディリリをハーフの少女にしたのは、白人ばかりが登場する貧しい世界にしたくなかったからです。二つの国を故郷に持ち、どちらにも属し切れない主人公を活躍させたかったのです。けれども、彼女はいつも前向きで太陽のように明るい性格です。だから、彼女の衣装は白と黄色にしました。黄色は私にとって太陽の色なのです。

――オスロ監督の作品は、キャラクターも背景も鮮やかな原色の配置がいつも素晴らしいと思います。

オスロ パリは基本的には灰色の街なんです。だから、「シュウェップス」の(黄色い)パラソルが眩しい太陽に見えたりするのです(笑)。全ての少女はピンクを着ることを義務付けられているかのようです。でも、ディリリはピンクのリボンやドレスを着ません。そこからも自由でありたいからです。彼女は黄色を選ぶ少女なのです。

――ディリリの故郷ニューカレドニアは未だにフランス領です。2018年11月には独立の是非を問う住民投票が行われ、僅差で独立は否決されました。そうした政治情勢も作品に影響を与えていたのでしょうか。

オスロ 昨年の独立のための住民投票は、なされてしかるべきことでした。ですが、全員を満足させられるような解決法はありません。住民といっても混成が進み過ぎていて、今となっては純粋にカナックの国は存在しえないのです。

『ディリリとパリの時間旅行』 © 2018 NORD-OUEST FILMS – STUDIO O – ARTE FRANCE CINEMA – MARS FILMS – WILD BUNCH – MAC GUFF LIGNE – ARTEMIS PRODUCTIONS – SENATOR FILM PRODUKTION

『ディリリとパリの時間旅行』 © 2018 NORD-OUEST FILMS – STUDIO O – ARTE FRANCE CINEMA – MARS FILMS – WILD BUNCH – MAC GUFF LIGNE – ARTEMIS PRODUCTIONS – SENATOR FILM PRODUKTION――本作には100名を超える著名人が登場します。芸術家、音楽家、作家、女優、化学者から「シネマトグラフ」を発明したリュミエール兄弟まで、エキストラがあまりに豪華過ぎてとても判別しきれないのですが、もしかすると「アニメーション」の生みの親であるエミール・レイノーやエミール・コール、トリック撮影の始祖ジョルジュ・メリエスなどもどこかに登場していたのでしょうか。

オスロ 残念ですが、その人たちは登場していません。実は、メリエスの『月世界旅行』(1902年)のポスターは描いていたんです。でも、美術のチーフが画面に入れ忘れてしまったんですよ(苦笑)

――(チェコの画家)アルフォンソ・ミュシャのポスターの隣に『月世界旅行』が貼られているのを見たかったです(笑)

オスロ ええ。それを入れられなかったのは、私の永遠の恥だと思っています(笑)

――「洗濯船」(モンマルトルの若手画家が集うアトリエ)で若きピカソ、ルソー、マティス、シュザンヌ・ヴァラドンが一堂に集うシーンは圧巻です。オレルの背後の壁には葛飾北斎の『富嶽三十六景 神奈川沖浪裏』が飾られていましたね。

オスロ 北斎には若い頃から憧れていました。実際に当時のフランスではジャポニスムが大流行していましたから。この少し後に藤田(嗣治)もパリに来ますね。

――他にもモネ、ルノワール、ドガなど数多くの画家たちが登場しますが、とりわけロートレックが魅力的に描かれています。ロートレックを活躍させた意図について伺えますか。

オスロ ロートレックが大好きなのです。美術学校の最終学年の頃は、つい彼のように描いていたものです……。彼の作品にはカリカチュア(風刺画)風のものが多いのですが、美しく、かつ的確です。人間としてのロートレックも大好きです。身体的には恵まれてはいませんでしたが、それでも彼は人生を愛し、スペクタクル、楽しいこと、食事をすること(彼自身も料理をする人でした)が大好きだったのです。友人も多く、彼らを愛し、友人たちからも愛されていました。ロートレックは夭逝でしたが、彼の死後も、友情は続いたのです。というのも、友人たちはロートレックが忘れられないよう、彼の全作品が後世に残るよう万全を期して尽力したのです。

――高畑勲監督もロートレックが大好きだと著書(『一枚の絵から 海外編』2009年/岩波書店)で記されていました。

オスロ 私もスピーディーな描線で活き活きと描かれた彼の絵が大好きです。彼の興味の対象は唯一人間です(干し草の山や、ポプラの木には目もくれない)。ロートレックは鋭い眼力で人々の肖像を描き、そこに対象とのなれ合いといったものはありません。

――当時のパリには30近くの風車があったそうですが、「悪魔の風車」には実在のモデルがあったのでしょうか。

オスロ モンマルトルの丘にはたくさんの風車がありましたから、その中のひとつに悪魔的評判の風車があって、「男性支配団」のおぞましい隠れ家になっている――という設定は私のストーリーにはもってこいでした。それに、丘の上にあるという設定であれば、丘の上まで登ってその後、階段を一気に駆け下りるというシークェンスも描ける。それはぜひとも描いてみたいと思ったわけです。でも悪魔の風車は私の完全な創作ですよ。

『ディリリとパリの時間旅行』 © 2018 NORD-OUEST FILMS – STUDIO O – ARTE FRANCE CINEMA – MARS FILMS – WILD BUNCH – MAC GUFF LIGNE – ARTEMIS PRODUCTIONS – SENATOR FILM PRODUKTION

『ディリリとパリの時間旅行』 © 2018 NORD-OUEST FILMS – STUDIO O – ARTE FRANCE CINEMA – MARS FILMS – WILD BUNCH – MAC GUFF LIGNE – ARTEMIS PRODUCTIONS – SENATOR FILM PRODUKTION――アニメーションの演出についてお伺います。オスロ監督の作品には、真正面のトラックアップ(被写体に接近するカメラワーク)や真横のショットが多用されています。それが独特の客観的なリズムを生んでいると思いますが、その意図は?

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください