2019年09月02日

一世を風靡したグループサウンズのザ・タイガース

一世を風靡したグループサウンズのザ・タイガース前回は、ビートルズ来日がきっかけとなったGS(グループサウンズ)ブーム、そしてそこには純粋な音楽的ムーブメントにとどまらない、芸能プロダクションによる仕掛けという商業主義的側面があることをみた。

だが一方でGSブームには、その商業主義を隠れ蓑に展開される混沌としたエネルギーの魅力があった。

GS研究を長年続けている社会学者・稲増龍夫は、GSには「歪められた商業主義の美学」があるとしている。商業主義のなかで新規性ばかりが競われるようになった結果、GSは一種のキワモノのようになっていく。たとえば、アダムスというバンドは神父姿でひざまずきながら「旧約聖書」という楽曲を歌った。また有名なところでは、オックスの赤松愛が歌の途中にファンも巻き込んで失神するという“パフォーマンス”も同様だろう。商業主義の果てに生まれたこうしたGS独自のカオスな魅力を、稲増は「無意味なアナーキーさ」と呼ぶ(稲増龍夫&ポップス中毒の会『歌謡曲完全攻略ガイド'68-'85』学陽書房、21頁)。

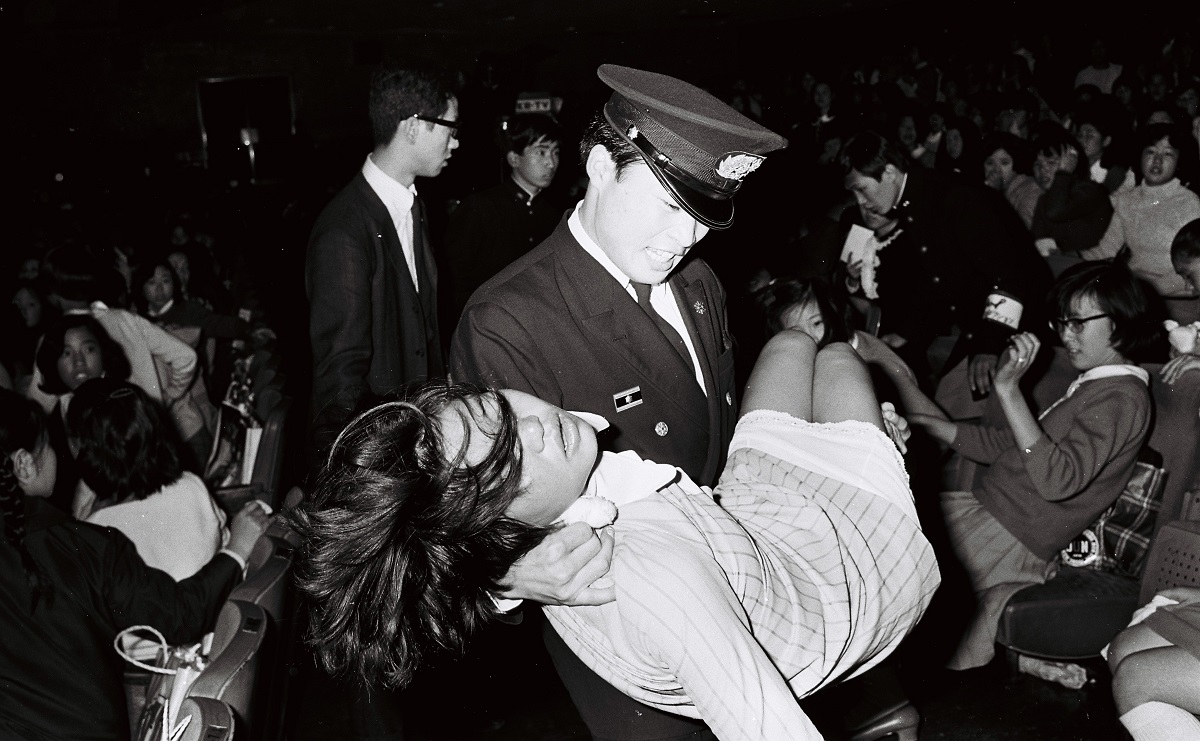

グループサウンズ「ザ・オックス」の公演では、ファンの「集団失神」が話題になった=1968年、日比谷公会堂で

グループサウンズ「ザ・オックス」の公演では、ファンの「集団失神」が話題になった=1968年、日比谷公会堂で この場合「無意味なアナーキーさ」とは、海外のロックムーブメントにはあった思想性や政治性が脱色された無原則な反秩序志向と言えるだろう。またその意味において、GSは「不良」であった。

したがって、思想性や政治性が少なくとも表面にはあまり出なかった分、それは社会変革志向というよりは、若者世代による大人世代への反発と受け取られた。従来の音楽の美しさの基準からすればノイズでしかないエレキギターのサウンドや「男らしさ」の基準から外れた長髪など、GSは大人への反抗を象徴する存在になった。

そうした世代間対立は、GSに対する会場貸し出し拒否が広がり、コンサートの会場前で学校の先生が生徒を追い返し、実際に行った場合は停学処分になるといった事態に発展していく。ワイドショーの生放送にザ・タイガースが出演して、文化人や学校の先生と議論したこともあった。その際、リーダーの岸部おさみ(現・岸部一徳)は、大人世代からの批判に対し、自分たちは「もっと綺麗な大人になりたい」と発言した(稲増龍夫『グループサウンズ文化論――なぜビートルズになれなかったのか』中央公論新社、27頁)。

結局、このような音楽以外の面ばかりが目立ってしまったこともあり、GSブームは数年で終わる。

だが、GSが芸能界に残したものは大きかった。日本のバンド音楽のありかたは、音楽性とエンタメ性が融合した後の「イカ天ブーム」などを見てもGSが方向性を決めた部分は小さくないだろうし、レコード会社専属の既存の作詞・作曲家ではないフリーの作詞・作曲家の台頭(阿久悠の作詞家デビューは、ザ・スパイダースの「フリフリ」のB面の曲だった)という新しい音楽業界の流れのきっかけを作った点でもGSは重要な役割を果たした。

そして、GS出身者からアイドル的な存在も生まれた。代表を挙げるとすれば、ザ・タイガースの沢田研二、ザ・テンプターズの萩原健一、ザ・スパイダースの堺正章がそうだろう。

改めていうまでもないが、沢田はソロ歌手、萩原は俳優、そして堺はコメディアンとして再出発し、それぞれ一世を風靡した。そして分野も芸風も異なるとは言え、そこにはやはり先述したようなGS的不良性が感じられる。

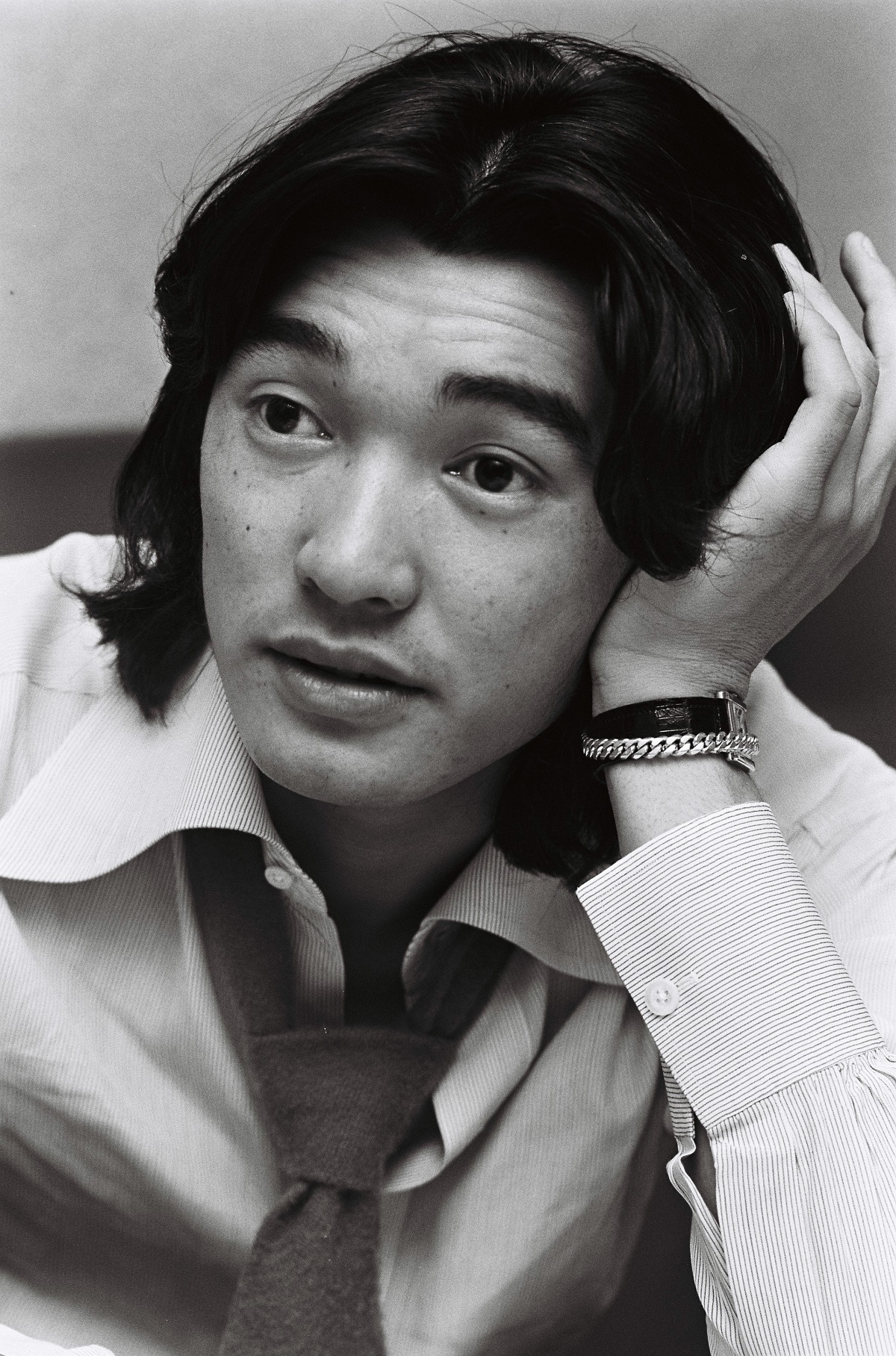

ドラマ『太陽にほえろ!』の刑事役などで人気を集めた萩原健一=1973年

ドラマ『太陽にほえろ!』の刑事役などで人気を集めた萩原健一=1973年その点、沢田研二や堺正章には不良性はそれほどあるように思われないかもしれない。しかし、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください