2019年09月04日

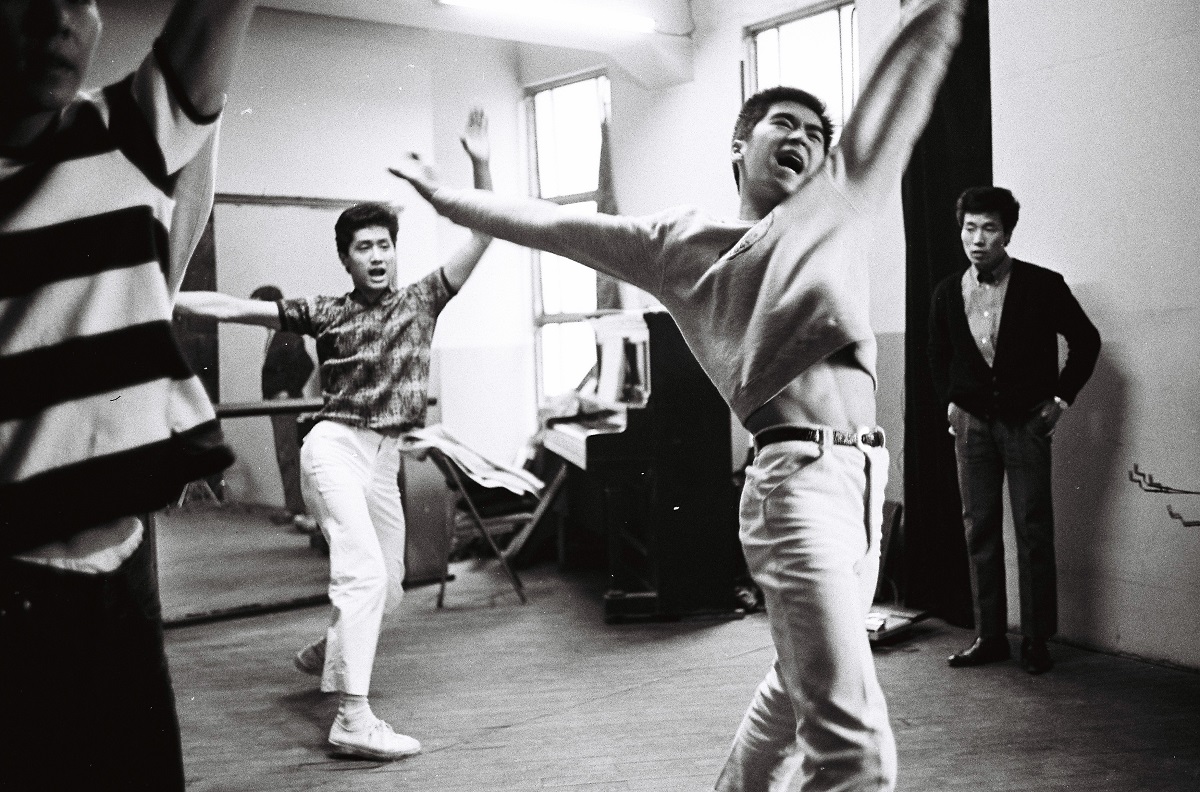

初代「ジャニーズ」=1965年、東京・有楽町の日劇スタジオ

初代「ジャニーズ」=1965年、東京・有楽町の日劇スタジオ1964年にレコードデビューし、『NHK紅白歌合戦』に出場するまでになっていた初代ジャニーズ。だがアメリカ長期滞在から帰国した彼らを待ち受けていたのは、社会現象にもなった熱狂的なGS(グループサウンズ)ブームだった。初代ジャニーズは、その渦に巻き込まれるように解散に至る。前回はここまで述べた。

その交代劇には、単なる人気争いという以上に、この後の男性アイドルの歴史をも大きく左右するアイドルとしての基本路線の対立という側面があった。

ひとつは、GSのように「歌って演奏する」か、ジャニーズのように「歌って踊る」か、である。そこには、素人とプロの対比もある。

前々稿「ビートルズからGSへ――ジャニーズの好敵手登場」で書いたように、エレキブームはアマチュアバンドブームでもあった。むろん実際のプロとアマでは演奏テクニックには開きがあったが、それでも一般の素人も気軽に楽器演奏を始める時代になったのは画期的なことだった(この流れは、1970年代の吉田拓郎や井上陽水らの登場によるフォークブームにおいていっそう拡大していく)。

一方ダンスは、この時代まだプロによる独占と言ってよかった。とりわけミュージカルのようなショービジネスのダンスを身につけるには特別な訓練を積む必要があった。初代ジャニーズは、ジャニー喜多川による演出・プロデュースのもとその特権を十分に生かしたと言える。だがそのアドバンテージをさらに確実なものにしようと渡米したことが、アイドルとしては仇になった。

そこからもうひとつの基本路線の対立も生まれる。

前稿「「不良」だったGS、「夢」を追ったジャニーズ」でもふれたように、GSを魅力的なものに見せていたのは不良性だった。それは、この時代特有の反体制気分も含んでいたものの、最終的には政治色の薄いエンタメ限定のものとして発展した。この連載でもおいおいふれたいと思うが、「ツッパリ」「ヤンキー」「やんちゃ」といったその後男性アイドル史に登場するキャラクターは、ここで定まった「不良」イメージのバリエーションでもある。

それに対しジャニー喜多川は、GSと徹底的に差別化するためにジャニーズのタレントを健全なアイドル、その理想形としての「王子様」として打ち出す戦略をとった。

その戦略を体現したのが、初代ジャニーズの弟分に当たるフォーリーブスである。

たとえば、フォーリーブスは、仕事よりも学業を優先する方針を打ち出した。仕事の予定があっても、学校へ行かなければならないメンバーはそちらを優先し、残りのメンバーで仕事をした。それは、学校から拒絶される立場だったGSとは鮮やかな対比をなす。

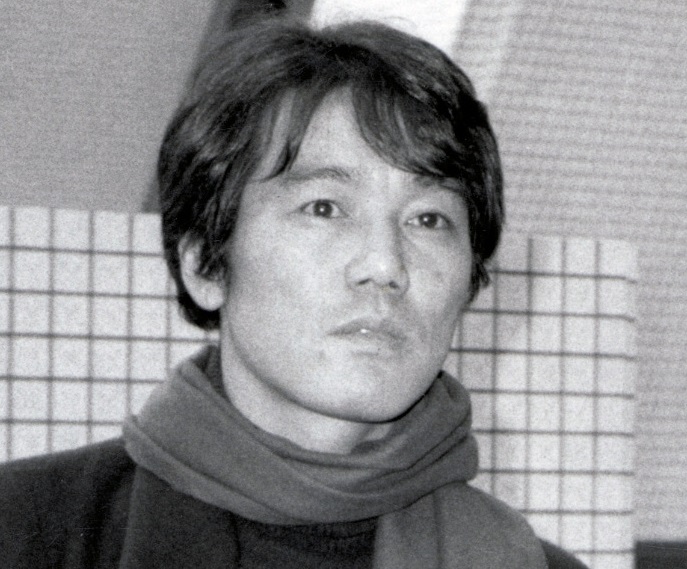

フォーリーブス当時の青山孝(のちに「孝史」)さん

フォーリーブス当時の青山孝(のちに「孝史」)さんとはいえ、学業優先の方針やアメリカ流の舞台演出は、初代ジャニーズの頃からすでにあったものである。その点、冒頭にふれた初代ジャニーズの教訓に基づくフォーリーブスの戦略的独自性は、テレビの重視にあった。

フォーリーブスは、音楽番組(『紅白』には1970年から7回連続出場した)だけでなく、バラエティ番組にも積極的に出演した。4人のメンバーは、青山孝であれば歌、北公次であれば踊り、江木俊夫であれば司会、おりも政夫であれば笑い、というようにそれぞれの個性や得意分野を生かして、『プラチナゴールデンショー』(日本テレビ系)や『歌え!ヤンヤン!』(東京12チャンネル[現・テレビ東京])などバラエティ番組のメインを務めた。それは、個とグループの両立を基本とする現在のジャニーズグループの活動スタイルの原型にもなった。

元フォーリーブスの北公次さん=1988年

元フォーリーブスの北公次さん=1988年ただ、ジャニーズのこうした「王子様」路線、健全志向は、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください