キーワードは「広がり」

2019年09月15日

私がなぜ、千年以上の時を経てきた本や絵画など「古典籍」の研究と現代を結ぶ「古典インタプリタ」という職に就こうと考えたのか――。振り返ると、学生時代に「仲居」として働いていた時の見聞が、大きなきっかけだったように思う。

京都にある大学で国文学を専攻していた私は、5年ほど、老舗の料理旅館で仲居のアルバイトをしていた。古いものが好きで、歴史ある建物で年季の入った調度やしつらいに囲まれて働きたいと思ったのだった。

ある時、新しいメニューを考えていた板長がつぶやくのを聞いた。

「この料理の名前は『アツモリ』や」

それは、漬け焼きと塩焼きの魚を一つのお皿に盛りつけた料理だったように覚えている。

アツモリ? その名前が気になった。調べてみて「敦盛(あつもり)」ではないかと思い当たった。日本料理では、魚を照り焼きと塩焼きといったように、紅白に焼き分けたものを「源平」と呼んでいる。平家は赤い旗、源氏は白い旗のもとで戦った源平合戦が、その名の由来だ。板長はそれをさらにひねって、新作料理に、平家の武将、平敦盛の名を付けたのではないか。

奈良絵本「小敦盛」。室町時代につくられた御伽草子(おとぎぞうし)で、簡略に彩色された「奈良絵」で、熊谷直実が平敦盛を引き留める場面が描れている=国文学研究資料館蔵

奈良絵本「小敦盛」。室町時代につくられた御伽草子(おとぎぞうし)で、簡略に彩色された「奈良絵」で、熊谷直実が平敦盛を引き留める場面が描れている=国文学研究資料館蔵平敦盛は清盛の甥で、源平合戦の一ノ谷の戦いで、熊谷直実(くまがいなおざね)に討たれた。わずか16歳とも、17歳とも伝えられる。

笛の名手だったとされ、その風流な在り方や、若くして死んだ悲劇の武将というイメージから、古典の世界で大変な人気者である。『平家物語』の中の「敦盛最期」は、教科書などでも取り上げられている。熊谷直実との間の物語は能や歌舞伎になり、現代も繰り返し演じられている。

料理にその名が付けられただけで、「敦盛」を題材とする絵画や物語、演劇など、様々な世界が立ち上がってくる。古典はこんな風に現代に生きているのだと感じた。

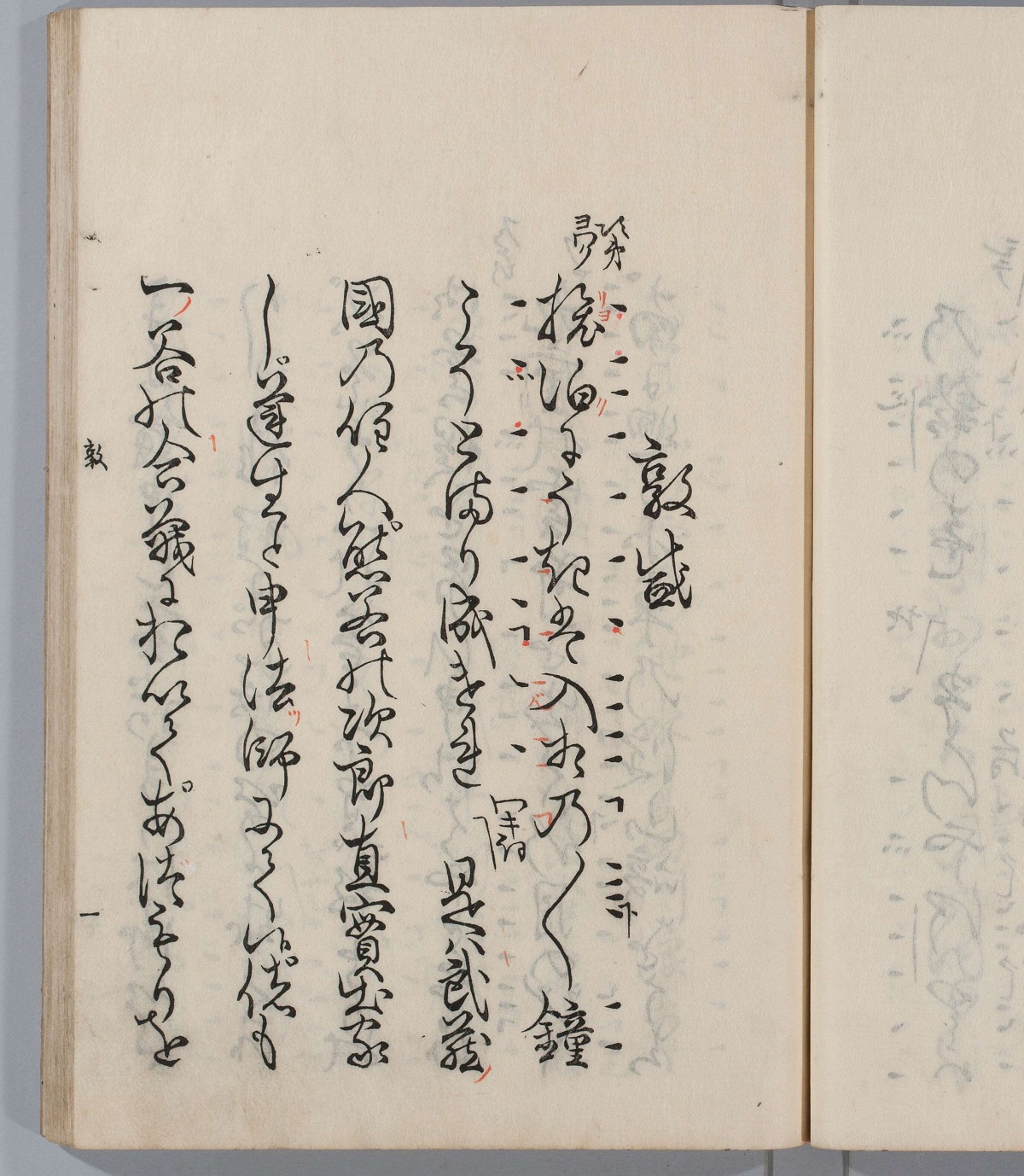

謡曲「敦盛」。筆写された時期ははっきりしていない。平敦盛を討った熊谷直実が出家し、一の谷を訪れると、敦盛の霊が現われ、最期のさまを語る=国文学研究資料館蔵

謡曲「敦盛」。筆写された時期ははっきりしていない。平敦盛を討った熊谷直実が出家し、一の谷を訪れると、敦盛の霊が現われ、最期のさまを語る=国文学研究資料館蔵山東京伝(1761~1816)は江戸時代後期に活躍した「戯作者(げさくしゃ)」だ。

戯作とは、江戸時代中期以降に生まれた新しい様式の文芸のこと。伝統ある格式の高い文芸を、ずらしたり、反転させたりして笑いに変え、子供から大人まで、そして大名から庶民まで、幅広い層の人々に親しまれていた。

京伝は、江戸の、いわば人気小説家だった。だが、その活動は文芸にとどまらない。絵画や、現代で言えば広告やデザインといった分野、さらにはビジネスにも才能を発揮した。しかも、それらが互いに、密接につながっていたのだ。

京伝はまず「北尾政演(きたお・まさのぶ)」という名前で浮世絵師として活躍し、同時代の文化人たちと交流を結んだ。その中で、文筆にも手を染める。当時流行していた洒落本(*1)や黄表紙(*2)で認められ、戯作者・山東京伝として一躍人気作者になり、その後は読本(*3)、合巻(*4)など新ジャンルを切り拓く。一口に戯作といっても、その中にはいろいろなスタイルの文芸があった。一人が複数のスタイルの作品に筆をふるうことが多かったようだ。

*1 洒落本(しゃれぼん)

主に遊郭を舞台とし、戯曲のように会話体とト書きで進行する読み物

*2 黄表紙(きびょうし)

ナンセンスな滑稽を旨とした、大人向けの絵入り読み物

*3 読本(よみほん)

主に歴史を題材とした、長編の本格的な読み物

*4 合巻(ごうかん)

敵討ちや歌舞伎の演目に材を採った長編の絵入り読み物

俗文芸の第一線であり続ける一方で、京伝は、デザイン力を活かして、紙を革のように加工して作った「紙たばこ入れ」を売る店を開いて繁盛させた経営者でもあり、古いものごと――たとえば、風呂の起源や遊郭の歴史、昔の服装や遊びなど、自分たちの生きている江戸の風俗が、どのようにして生まれ、変遷してきたかについて研究する学者でもあった。

多才ぶりに驚くが、実は京伝に限らず、当時の文化人は、活動が多岐にわたることは珍しくなかった。現代で名前が良く知られている、江戸時代の、いわゆる小説の「作者」たちは、実は作者としてのみ生きていた訳ではないことが多い。

たとえば『雨月物語(うげつものがたり)』が有名な上田秋成(うえだ・あきなり、1734~1809)について『日本国語大辞典』をひくと、「国学者、歌人、読本作者」と出る。他に医術の心得もあったようだ。ほぼ同時期に活躍した平賀源内(ひらが・げんない、1728~79)は「本草学者、戯作者、浄瑠璃作者」と記されているが、彼の波乱万丈な人生は、それに収まらないだろう。

江戸時代の「作者」たちは様々なフィールドで活躍し、専門知識や経験、人脈を駆使し、それらの全てを懸けて、あるいは何割かを懸けて、創作活動を行っていた。

したがって、彼らが何者であるのかを形容するのは、いささか困難なのである。

山東京伝の肖像(宮武外骨編『山東京伝』より)=国立国会図書館デジタルコレクション

山東京伝の肖像(宮武外骨編『山東京伝』より)=国立国会図書館デジタルコレクション古典の知識やさまざまな芸能、文化などをない交ぜにした、愉快で荒唐無稽な優れた作品が多く、今でも我々を笑わせてくれる。私はそんな彼らの営みと、戯作というジャンルに魅せられている。

特に初期の戯作は、一人書斎に籠って執筆するというよりも、仲間内での遊びや会話、噂話のなかで生まれたものだった。

たとえば、こんな遊びがある。

「宝合会(たからあわせのかい)」

天明3年(1783)年4月25日、江戸両国橋の料理茶屋河内屋半次郎方にて開かれたこの催しは、当時最先端の文芸を担っていた仲間たちによるものであった。

「〇〇合」というのは、日本の伝統的な遊びである。左右に分かれてテーマに沿った物事を提示し、優劣を競うもので、歌合や絵合などの流れをひく。

珍しい宝物を見比べて楽しむのが「宝合」。だが、この催しは、その名目とは反対に、みなが持ち寄ったのは、宝とは似ても似つかぬ物。それを宝物に見立て、由来をこじつけた狂文を読み上げ合って、着想のおもしろさを競うのが眼目だった。

「見立て」とは、ある物を、連想によって、全く異なる物と見なすことだ。

さて、100名以上が参加したという、この日の「宝合会」。河内屋の座敷には、どのような「宝」が並んだのか。

たとえば「女の髪にてよれる綱 一名糸柳」という宝が陳列された。

これは『徒然草』第9段にある「女の髪すぢをよれる綱には、大象もよくつながれ」からの趣向であるが、実際は、柳の枝。それを「かもじ」(女性が髪を結う時に添える毛)に見立てた。柳の枝が細く長いのを、長く美しい髪にたとえて「柳の髪」と表現することから導きだしたようだ。

この宝を紹介する狂文(滑稽な解説文)は、以下のごとくである。

「此は楊柳四年たはひなき日、出口の柳と見返り柳の枝を取、既に春風に吹きさらせ、雪折のなきえだをゑらび、新ン葉の枯れぬ葉をひろひて、楊枝屋の見世に於て、いやな風に五日吹せて、しなやさしき柳腰のおゐどをふりみふらずみ五月雨の、濡にぞぬれし青柳の、そのいとしさの糸よりかけて、(中略)助さんといふ小間もの売のかもじ箱に入て、幸ひ所も柳橋、是黒髪のゑんならむかと、くちから出まかせ筆まかせ(後略)」

大まかに現代文にしてみる。

〈楊柳4年のある日、(島原の)出口の柳と(吉原の)見返り柳の枝から良さそうなものを選んで、楊枝屋の店先で5日間風にさらし、人柄の良い(女性の)柳腰のお尻を振ったり振らなかったりではないけれども、五月雨に濡れた青柳の糸をよりあわせ、……助さんという小間物屋で買った「かもじ」の箱に入れた。幸いところも柳橋、「柳の黒髪」の縁であろうかと、口から出まかせ筆まかせ……〉

「柳」を使った様々な言葉を織り込んだ調子の良い文章だが、「楊柳」は元号らしくしてあるがでたらめ、「くちから出まかせ筆まかせ」とあるように、どこまで本気かわからない。しかし「青柳のそのいとしさの糸よりかけて」は『古今和歌集』の中の紀貫之の和歌「青柳の糸よりかくる春しもぞ みだれて花のほころびにける」に拠っていたり、会場が柳橋なので、この宝に縁があると言ったり、さまざまな知識や景物を織り込んだ知的な文章でもある。

他にも、ただの灰を桜の柄の布に載せて、「花咲爺が使った桜の灰」と言ったり、算盤を、中国の故事に出てくる「邯鄲の枕(かんたんのまくら)」(その枕でうたた寝をすると、自分の全生涯を夢に見る)に見立てた「算談枕(さんだんのまくら)」など、荒唐無稽な宝が登場する。

こういったことが分かるのは、会の記録として『狂文宝合記(きょうぶんたからあわせのき)』(天明3年7月刊、北尾政美・政演=京伝画)が出版されたからである。このように、遊びと出版とが密接な繋がりを持つのが、戯作の時代の大きな特色である。他の宝も気になる方は、『「狂文宝合記」の研究』(汲古書院、2000年)という本に詳しく載っていますので、読んでみて下さい。

ところで、この催しを企てたのは、どのような人物であったのだろうか。

実質的な主催者は、万象亭竹杖為軽(まんぞうてい・たけつえのすがる、1756~1810)であるとされ、彼の周辺の人物らが大きく関わったと考えられている。

“竹の杖にすがる”など、ずいぶんふざけた名前だが、これは遊びの場のための名。本名は森島中良(もりしま・ちゅうりょう)といい、代々奥外科医である桂川家の次男であった。桂川家は、鎖国中の日本において、特権的に西洋の学問に触れることができ、中良は西洋の文物について紹介した図鑑『紅毛雑話(こうもうざつわ)』などを執筆したことで知られる。こうした人たちが関わる「宝合会」は、「見立て」の奇抜さを競う単純な遊びのようで、古典の知識や豊かな語彙力がなければ成り立たない、高級な知的遊戯だったのである。

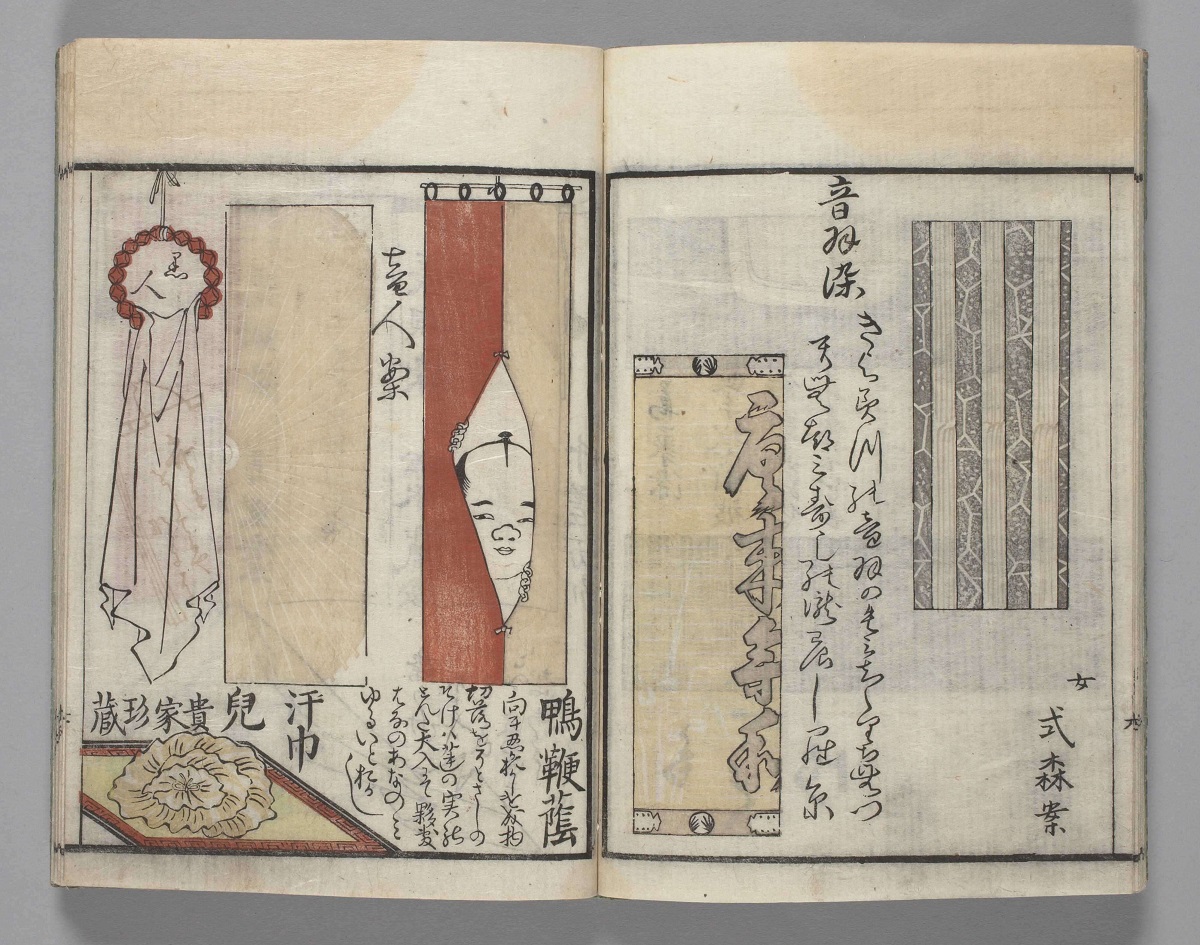

山東京伝や森島中良らが関わり、天明4(1784)年に出版した、手ぬぐいのデザイン集『たなぐいあはせ』=国文学研究資料館蔵

山東京伝や森島中良らが関わり、天明4(1784)年に出版した、手ぬぐいのデザイン集『たなぐいあはせ』=国文学研究資料館蔵近年、デジタル技術を駆使して歴史的建造物の細部を見渡す映像や、さまざまな業界の最新のテクノロジーと芸術的感性を掛け合わせた体感型のアート作品やアトラクションが次々と生み出され、人気を集めている。異なる分野の専門家がそれぞれの知識を持ち寄り、まったく新しい世界を作り出すボーダレスな在り方は、京伝や中良らが、仲間たちと真剣にふざけた遊びの文芸と通じている。

いつの時代でも、古いものと新しいもの、本気と洒落、学問と芸事との交流は、新しい何かを生み出すエネルギーとなる。一見相反するものを分断せず、一緒にして楽しむ戯作のような江戸の「不真面目な文化」の発想は、現代の社会を生きる私たちにもさまざまなヒントを与えてくれるのではないだろうか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください