映像化不可能のW受賞作に挑んだ豪華キャスト「音にできない文章を音にする」

2019年09月19日

2019年秋、映画「蜜蜂と遠雷」が大きな話題となるだろう。

史上初めて「直木賞」と「本屋大賞」をW受賞した恩田陸の小説の映画化だ。10月4日から全国で上映される。

映画「蜜蜂と遠雷」のチラシから

映画「蜜蜂と遠雷」のチラシから主役級のピアニストがたくさんいて目がくらむような、いや、実の主役はコンクールという舞台なのか、ピアノなのか、それとも音楽そのものなのか――。原作は、読む人によって様々な感動が味わえる名作だったといえるだろう。

それが映画化されると聞いて驚きながら、真っ先に試写会に行く機会を得た。

パンフレットなどで強調されているキャッチフレーズは「映像化不可能と言われた傑作がついに実写映画化!!」。

なぜ「映像化不可能」とされていたのか、理由は簡単。難問が一つや二つではない。

直木賞に続いて本屋大賞を受賞し、喜びの挨拶をする恩田陸さん=2017年4月、東京都内

直木賞に続いて本屋大賞を受賞し、喜びの挨拶をする恩田陸さん=2017年4月、東京都内さらに、栄伝亜夜(松岡茉優)が、かつての失踪事件や不調で心に闇を抱え、それを乗り越え、大観衆の前に堂々と立つまでの心の動き、動揺や自信を投影する演奏はどう表現すべきなのか。

また、どんなジャンルの曲も完璧で、最初から最後まで優勝候補の筆頭で居続けるマサル・カルロス・レヴィ・アナトール(森崎ウィン)の演奏はどんな水準であるべきなのか。

もう一人の重要な役柄、サラリーマンとして「生活の中に染み渡る音楽」を表現しようと努力を続ける髙島明石(松坂桃李)の落ちついた味わいはどう出せるのか。

何よりも、単行本500ページ超に及ぶ原作を2時間に映像化しようとすれば、コンテストを通じたそれぞれの成長や気持ちの移ろいを表す心のひだひだの部分を大幅にカットする必要がある。

とどめに指摘するとすれば、コンクールの演奏者や上位入賞者は、あくまで「これから世界に羽ばたいていく若手有望株」なのだから、超一流の演奏はかえっておかしい。良い意味で「中途半端な出来」でなければ現実味がない。

試写を見ながら、「やっぱり仕方ないな」と「これはすごい」という二つの思いが数分ごとに交錯した。

例えば風間塵の演奏の衝撃は、やはり再現できないと思った。再現というか、元々存在しない神のようなパフォーマンスなのだから、仕方がない。

全体的にも、長編を短い映像にする過程で予選の部分を大幅にカットしたため、主役級4人以外のライバルたちの存在感がまったく消えてしまい、コンクール全体の非日常感が薄まってしまった。

「仕方ない」というのは、原作の味わいを知れば知るほど、物足りなかったり説明不足と感じたりする点が惜しまれる気持ちからなのだろう。

一方で「すごい」のは、音だ。音楽の使い方だ。

音楽の表情と俳優たちの演技がぴったりと合っている。

陰のある栄伝亜夜のピアノは、ドイツを拠点に活躍する河村尚子が担当した。社会人ピアニスト・髙島明石の演奏は福間洸太朗、貴公子マサルは金子三勇士、天才少年・風間塵を藤田真央という、日本を代表する若手ピアニストがそれぞれ演奏している。

プロのピアニストたちは小説を読み込み、俳優たちは臨場感が出るように全身から肘、指先までの動きを徹底的に観察・研究したという。

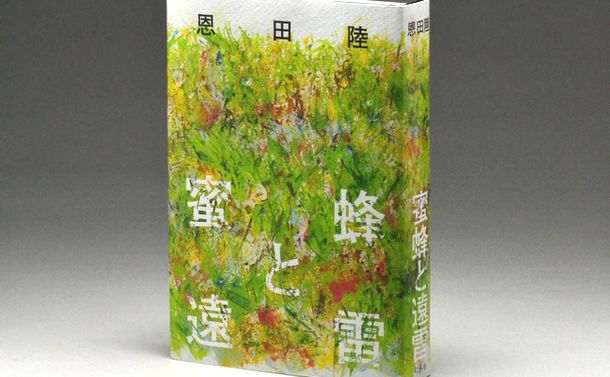

W受賞した「蜜蜂と遠雷」。文庫(上下巻)にもなった

W受賞した「蜜蜂と遠雷」。文庫(上下巻)にもなったこの物語全体の隠し味の一つ、コンクールの課題曲「春と修羅」も、作曲家・藤倉大が、小説のイメージそのままに作り上げた。自由に即興的に弾く「カデンツァ」の部分も、各演奏者の個性を浮き立たせている。

監督・脚本・編集は石川慶。撮影監督はピオトル・ニエミイスキ。

この映画の最後で「すごい」と思わせるのは、本選のクライマックスで栄伝亜夜が弾くプロコフィエフ「ピアノ協奏曲第3番」だ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください