2019年09月18日

出版界で働きだしてから40年。書店通いは続けてきました。通勤の途中に利用できたリブロ池袋本店にはずいぶんお世話になりました。しかも国内はもちろん、仕事やプライヴェートで海外に行くたびに、地元の書店を訪ねたのは、編集者の性と言ってもよいかもしれません。どうしても素通りできないのです。全く言葉が分からなくても、書店の雰囲気だけは伝わってきますし、その国の文化に特有の肌合いのようなものを感じ取ることができるからです。

今年の夏にオーストラリアのメルボルンを初めて訪れました。ぶらぶらと街歩きを楽しんでいると、書店の看板がすぐに目に入ってきました。すでに足はそちらに向けて歩き出しています。最初に入ったのは、2階建てのそこそこ大きな書店でした。重いドアを開けて中に入ると、日本では見慣れたレジ横に積まれたお勧め本やPOPの類いが一切ないことに軽い戸惑いを覚えました。しかし、店内はとても落ち着いた雰囲気で好感が持てましたし、お客さんもたくさん来ています。

店の隅では、父親に連れられた少女が床に座り込んで本を読んでいます。入口には新刊本と思しき本が並べられてはいましたが、2階に上がると「Classics」と書かれた大きな棚があり、『罪と罰』『白痴』『アンナ・カレーニナ』『嵐が丘』などの定番につづいてホメロスの立派な詩集まで置いてあるのには驚きました。日本でも街の書店に古典の文庫は置かれてはいますが、これだけの分量がそろえてあるのは珍しい。もちろん買いにくる読者がいるからでしょう。

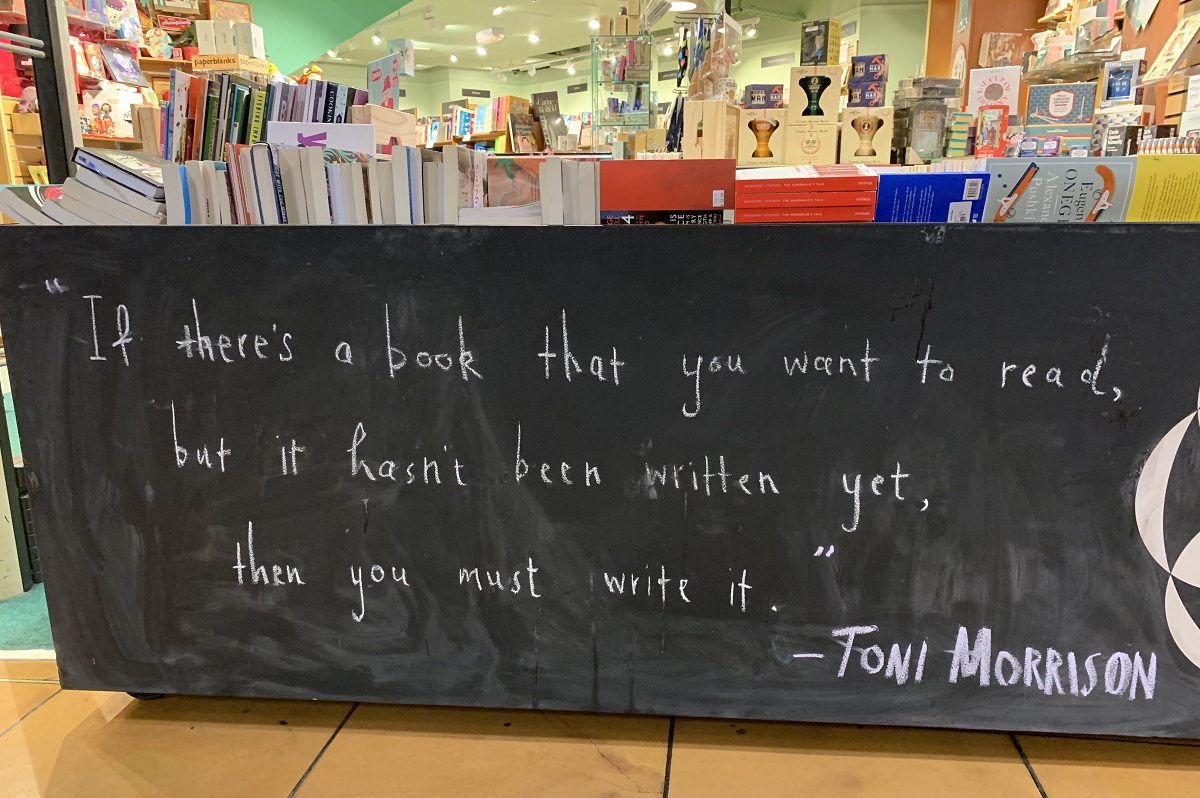

アメリカの作家、トニ・モリスンの言葉を紹介しているオーストラリア・メルボルンの書店=筆者提供

アメリカの作家、トニ・モリスンの言葉を紹介しているオーストラリア・メルボルンの書店=筆者提供しかし最も印象に残ったのは、翌日、偶然通りがかった、もっと小さな書店でした。入り口に大きな黒板を置き、そこに書店員の手書きで先ごろ亡くなったアメリカの作家、トニ・モリスンの言葉が書いてありました。

「If there's a book that you want to read,but it hasn't been written yet,then you must write it」

書店の入り口に無造作に置かれた、なんの工夫もない黒板にチョークで書かれたこの言葉は、私に久しく味わったことのないある種の衝撃を与えたのです。自分は今、書店にいるのだ。ここは単に「商品」を売る場所ではない、というメッセージが伝わってきたのです。これは稀有なことだと思いました。

イギリスでは湖水地方までドライブした時に立ち寄った小さな町の古書店が忘れられません。二人の若い女性が店番していました。入っていくと読んでいた本から顔を上げ一言「ハロー」というとまたすぐに本に目を落としました。私が素敵な装丁のワイルドの本を抱えて戻ると、丁寧に包装してこちらに手渡し、礼を言うとすぐにまた読書を始めるのです。本当に本が好きなのだな。自分と同じ人間がここにいると感慨深く思ったものです。

ロンドンの大きな書店のレジでは、女性の店員が客と長い会話をしていたのも忘れ難い。彼女は「この本を読んだら、次にはあの本を読むべきよ」と客を相手にかなりの長広舌をふるっていましたが、他の客は文句も言わず黙って列を作っていました。

旧ソ連時代のモスクワにあった国営書店にも行きました。ロシア語が全く分からないので何の本が並んでいるのかも皆目わからず閉口しましたが、店内で本を渉猟するロシア人たちの熱量だけは確実に伝わってきました。ここでも本は商品ではありませんでした。

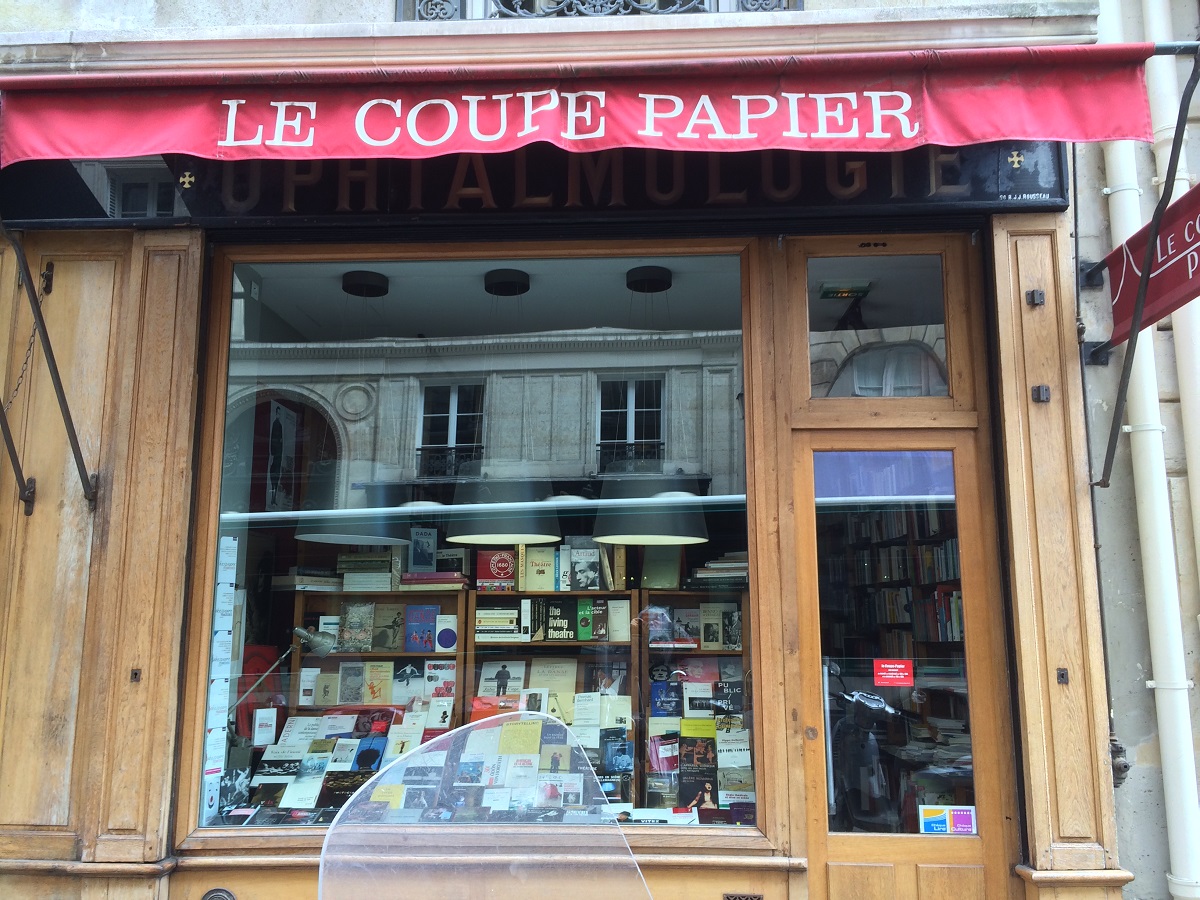

パリの書店「Le Coupe Papier」=筆者提供

パリの書店「Le Coupe Papier」=筆者提供すでに世界16カ国で翻訳されたという本書の読みどころは、世界中の書店を訪ね歩いた著者の飽くなき探求心にあるのではないかと思います。アテネに始まり、ポルトガル、イギリス、イタリアなど、訪れた数々の書店の歴史について述べていく手法はまさに圧倒的です。すべての書店の詳細な歴史とその書店と関係のある作家と作品、文学的交友などのエピソードをこれでもかというくらいに繰り出してくるのです。

冷戦下の東ベルリン「カール・マルクス書店」と西ベルリンで1976年に作家のギュンター・グラスが開業した「作家書店」の対比、さらには東方の書店としてモロッコのタンジール、トルコのイスタンブールの書店レポートが続きます。もちろん中国や日本にも来ています。それこそ「リブロ」で見た村上春樹の本の感想も書き残しているのです。北米を東から西へ、中南米ではメキシコシティ、リオデジャネイロ、サンティアゴ等々。そしてシドニー、メルボルン。南アフリカのヨハネスブルグ、ケープタウン。こんな本は読んだことがないというのが正直な感想ですが、本来のテーマである書店についてこんな考察を披露しています。

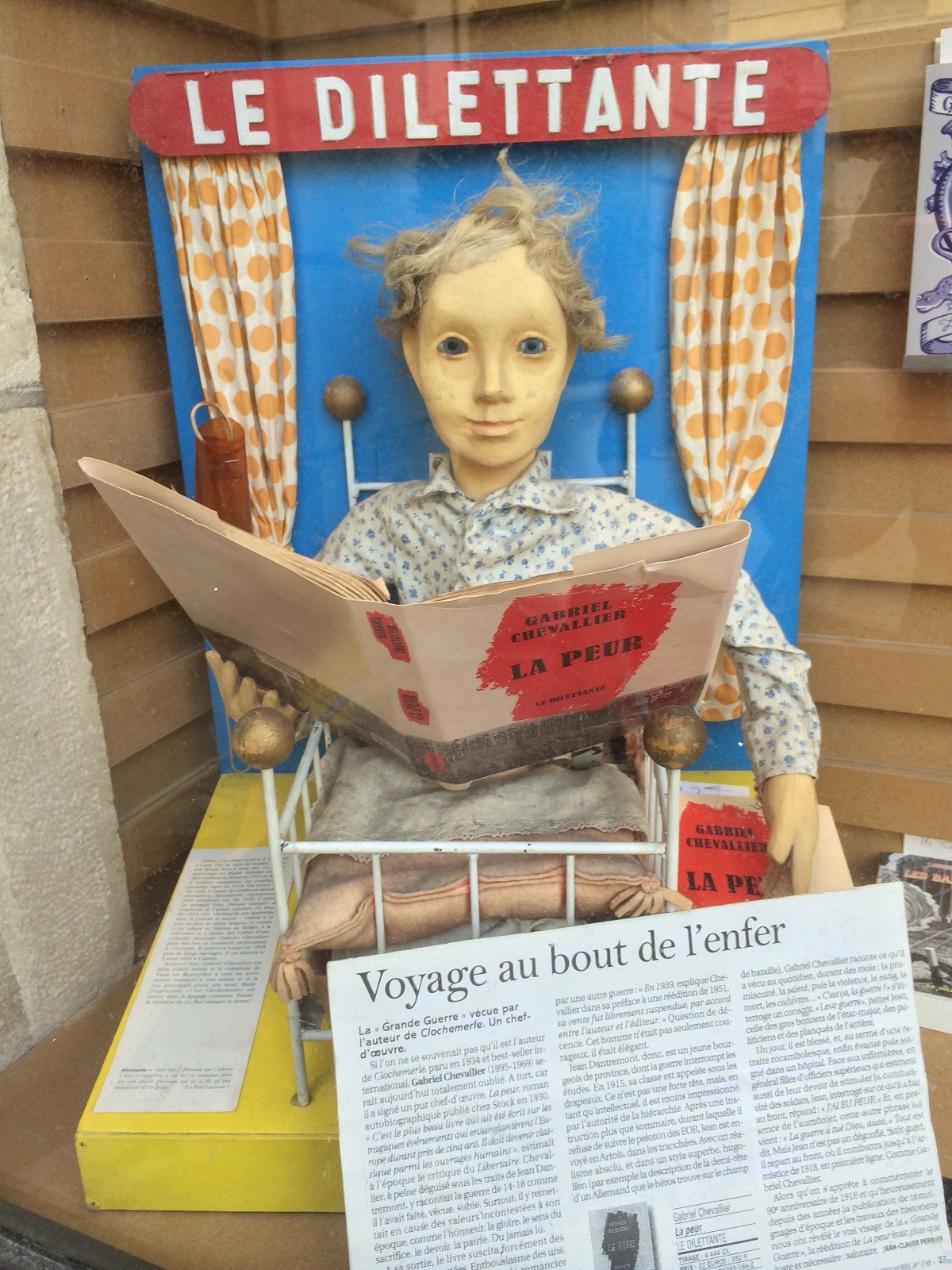

パリの書店「Le Dilettante」=筆者提供

パリの書店「Le Dilettante」=筆者提供アメリカ人のシルヴィア・ビーチがパリで開業していた、それこそ神話的な書店「シェイクスピア・アンド・カンパニー書店」についても一章を割いています。シルヴィア・ビーチ自身も回想録を書き残しています。『シェイクスピア・アンド・カンパニイ書店』(中山末喜訳、河出書房新社)がそれです。この書店は、まずなによりもジョイスの『ユリシーズ』を出版したことで知られています。回想録に登場するジョイスの等身大の描写も大変興味深い。さらには当時のアメリカの作家、たとえばヘミングウェイについてこんな風に書いています。

「私たちが愛し、少しの迷惑もかけないお客様であったのは、毎朝、シェイクスピア・アンド・カンパニイ書店の片隅で、雑誌類、あるいはキャプテン・マリアッツやその他の本を読み耽っていた一人の青年でした。これがアーネスト・ヘミングウェイでした」

パリの書店「Le Dilettante」のディスプレイ=筆者提供

パリの書店「Le Dilettante」のディスプレイ=筆者提供1930年代の不況で経営状態が悪化した時に、ジッドを中心にアンドレ・モーロア、ポール・モラン、ジュール・ロマン、そしてヴァレリーなどが救済計画を立ててくれたのです。彼らは順番に未完の作品を朗読する企画をたてて、出席者には年間200フランの寄付を呼び掛けたのでした。最初はジッドが朗読し、ヴァレリーも美しい詩を朗読し、T.S.エリオットもロンドンから駆け付けたと言います。書店は作家たちのパフォーマンスに救われたのです。

やがてドイツとの戦争が始まりパリは占領されて、シルヴィアもドイツ軍に連行され、書店も閉鎖されます。しかし、ついにパリ解放の日がやってきました。ある日、「シルヴィア!」と叫ぶ声がします。戦闘服を着たヘミングウェイのものでした。奇跡的な邂逅が実現したのです。アメリカ人女性が開いたこの書店が今も伝説として語り継がれるのは、20世紀の文学者との生な関わりが記録されているからでもあります。繰り返しになりますが、書店は文化の中心でありうることを描いた優れた回顧録です。

さて、2014年にイタリアのボローニャで行われた児童書のブックフェアに参加した時のことも強く印象に残っています。ボローニャ大学はヨーロッパ最古の大学であり、ダンテ、ガリレオ、コペルニクス、ペトラルカなどが学んでいたことで知られており、現在でも大学街ですから大きな書店がたくさんあります。なによりも書店には、いつも大勢の人が訪れていました。いささか面はゆい表現になりますが、書店の存在が、人生や生活のなかで極めて自然であるという印象を受けました。

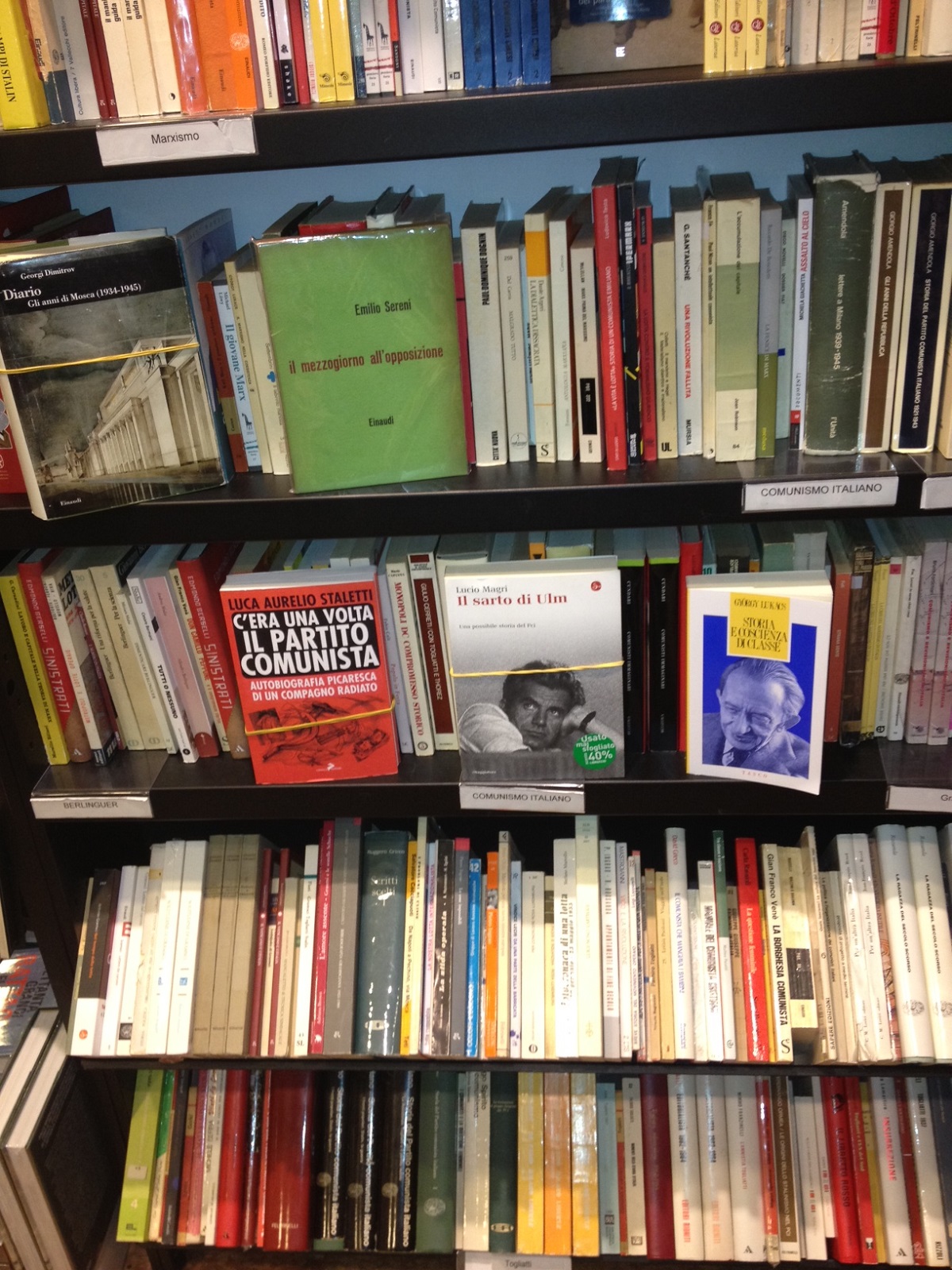

イタリア・ボローニャの書店「フェルトリネッリ」=筆者提供

イタリア・ボローニャの書店「フェルトリネッリ」=筆者提供「フェルトリネッリ」という書店に入った時は、そうか、ここなのかとちょっと感動してしまったことを覚えています。この書店チェーンは同じ「フェルトリネッリ」という出版社を立ち上げたジャンジャコモ・フェルトリネッリという有名な人物が始めたものです。一族の巨万の富を受け継いだ彼は、出版社を起こし、ソ連時代に政府から弾圧を受け国内で出版できずにいたパステルナークの『ドクトル・ジバゴ』をイタリアで出版したことで世界的に有名になりました。『フェルトリネッリ――イタリアの革命的出版社』(カルロ・フェルトリネッリ著、麻生九美訳、晶文社)は、その息子が父親の生涯を描いた驚くべき物語です。父親のフェルトリネッリはその波乱に満ちた生涯の最後に左翼運動に身を投じ、謎の爆死を遂げました。

ボローニャの書店で=筆者提供

ボローニャの書店で=筆者提供ついでに言及しますと、この『モンテレッジォ』は、一編集者として羨望の念を抑えることのできない美しい本づくりがなされています。活字の組み方、挿入されている写真の使い方が抜群に優れているのです。内容とも関係しますが、本というものを大事に考えている著者と編集者の意気込みが感じられる一冊です。文章も大変見事だと思いました。

それではアジアではどうなのか。つい最近刊行された『本屋がアジアをつなぐ――自由を支える者たち』(石橋毅史著、ころから)は、これからの書店を考える上でいろいろな新しい視点を与えてくれます。著者の石橋さんが、韓国、台湾、香港の書店を訪ねた本書は、いままでわが国ではほとんど知られることのなかったアジアの書店についてのレポートです。著者自身の著作である『「本屋」は死なない』(新潮社)がアジア各国で翻訳出版されていることも興味深いことですし、韓国や中国の現代小説がリアルタイムで翻訳されるようになってきた昨今の流れを的確に捉えた好著です。

圧巻なのは現在進行形の香港を取り巻く状況を、当事者である書店関係者に直接取材していることです。2015年に起きた銅鑼(どら)湾書店事件のことは、鮮明に記憶に残っています。中国政府に批判的な書籍を刊行、販売することで知られていた書店の経営者をはじめ関係者5人が中国当局に拉致された事件ですが、その当事者に取材した貴重な記録です。今、世界中の耳目を集める香港の問題の本質がここでは当事者本人から語られています。香港のみならず、韓国や台湾でも書店は、強圧的な政府と戦う砦であったことがよくわかります。書店というものが果たした役割をもう一度考える材料になるのではないでしょうか。

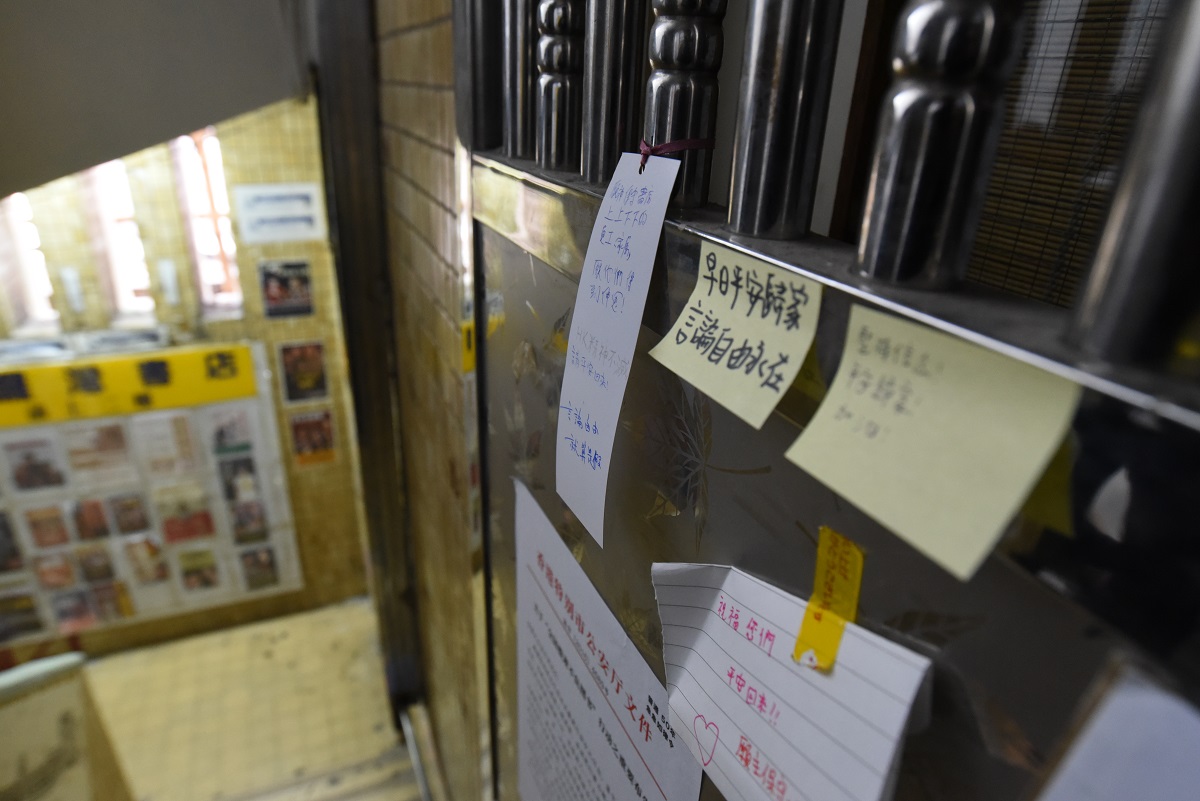

関係者5人が失踪した銅鑼(どら)湾書店の入り口。ドアには「早く無事に戻って 言論の自由は永遠だ」などと書かれた貼り紙があった=2016年1月

関係者5人が失踪した銅鑼(どら)湾書店の入り口。ドアには「早く無事に戻って 言論の自由は永遠だ」などと書かれた貼り紙があった=2016年1月そうはいっても『世界の書店を旅する』には、アメリカの出版界を代表する編集者であるアンドレ・シフリンのコメントが引用されています。第二次大戦後にニューヨークにあった333軒の書店が、現在は30軒しかない。これは英国でも起きていることだとシフリンは述べているのです。日本でも書店数が減少しているのは周知のことです。オンライン書店の隆盛が世界中で話題になっているのも事実です。それでも本を愛する人がいる限り、書店は必要とされるのではないでしょうか。

最後にこの本をご紹介しましょう。『チャリング・クロス街84番地――書物を愛する人のための本』(へレーン・ハンフ編著、江藤淳訳、中公文庫)です。『世界の書店を旅する』の著者が「私がこれまで読んだ書店についてのノンフィクション作品のなかで最高傑作といえる」と絶賛している本ですが、実は私の長年の愛読書でもあります。ニューヨーク在住の作家へレーン・ハンフとロンドンの有名な古書店街、チャリング・クロス84番地にある古書専門店マークス社との手紙のやりとりをまとめた本です。1949年に、へレーン・ハンフがイギリス文学の古書を注文したことから、手紙のやりとりが続くようになり、20年にわたる交流が綴られた内容には、本というものを愛する人間たちの真情溢れるやりとりが残されています。

「私が古本の中でも特に好きなのは、前に持っていた方がいちばん愛読なさったページが自然にパラッと開くような本なのです」(へレーン・ハンフ)

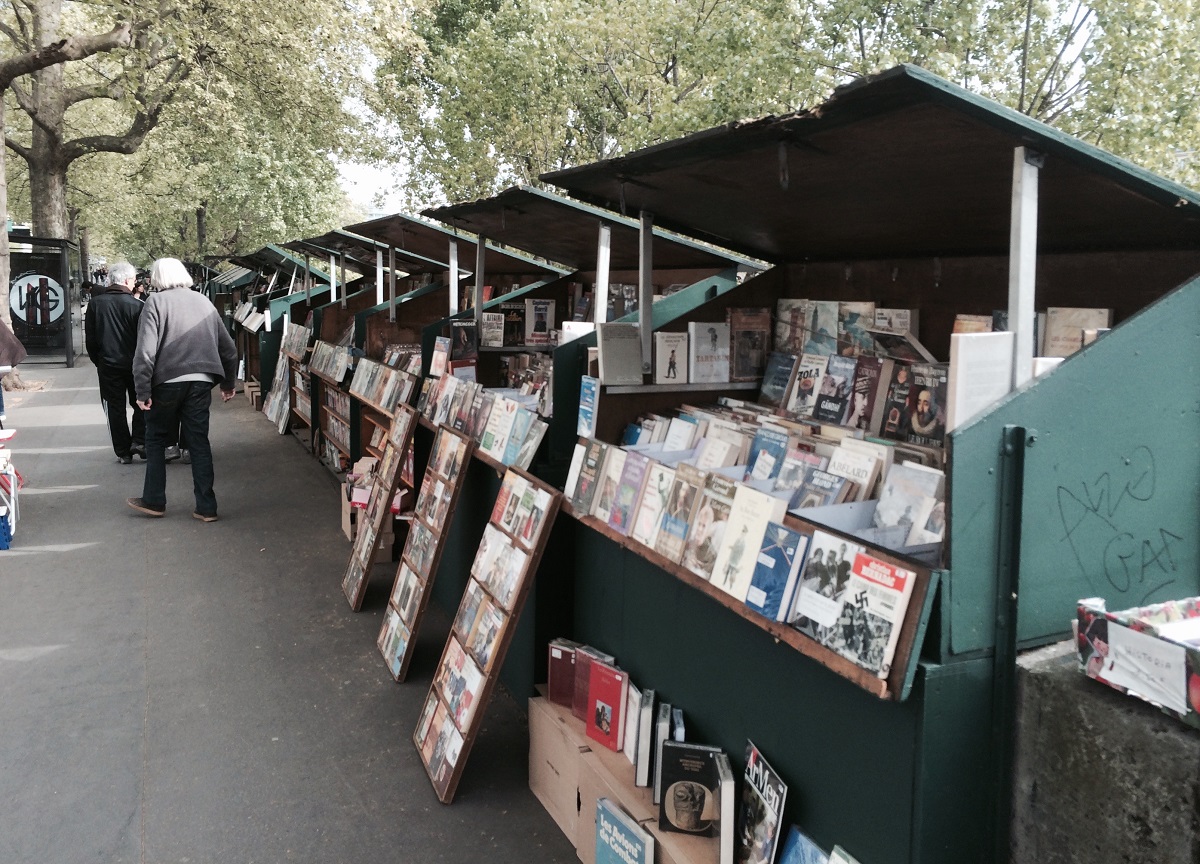

パリ・セーヌ川沿いにある露天の古本屋=筆者提供

パリ・セーヌ川沿いにある露天の古本屋=筆者提供*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください