九十九里から鹿島神宮へ、ヒーローたちの故郷をめぐる

2019年10月13日

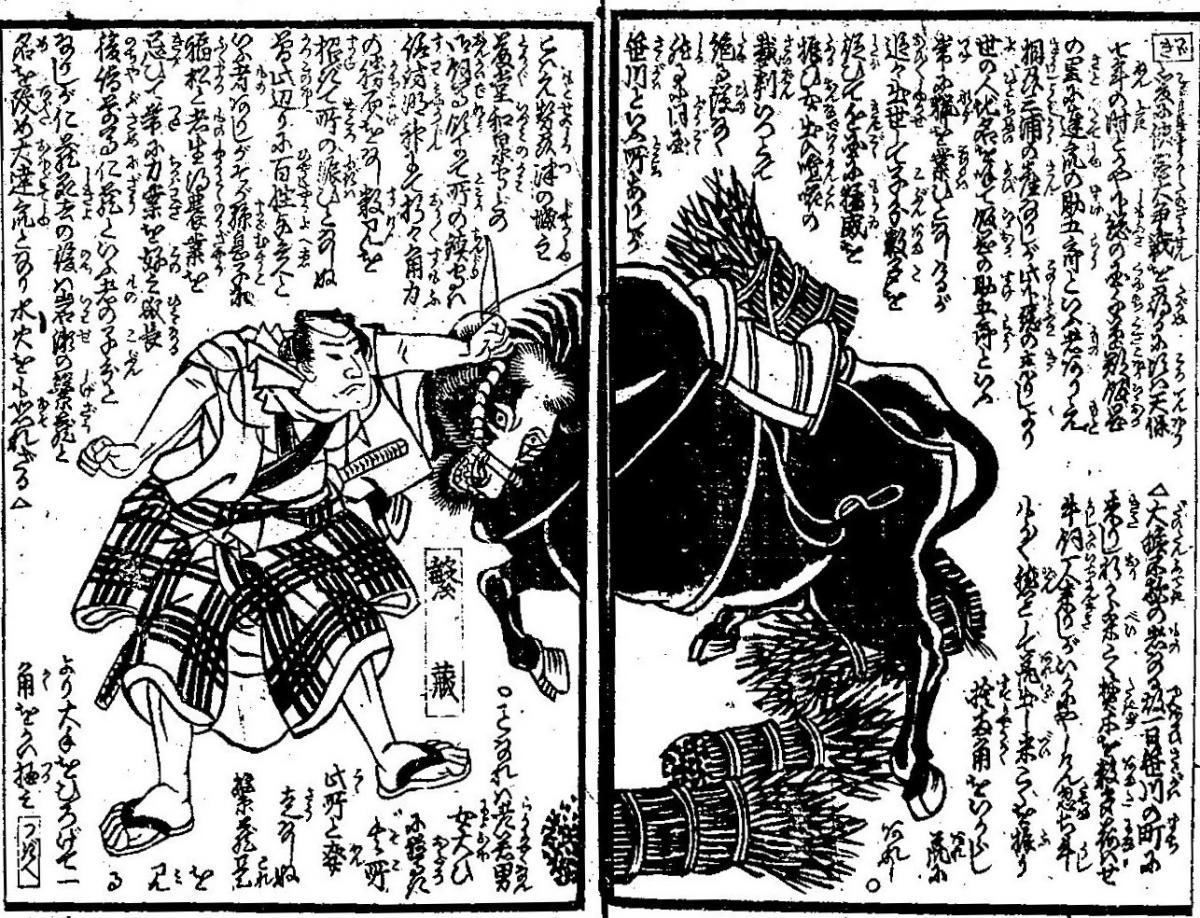

明治前期に刊行された「天保水滸伝」の一部=国立国会図書館デジタルコレクション

明治前期に刊行された「天保水滸伝」の一部=国立国会図書館デジタルコレクション浪曲は、流派がいくつかあって、その流派ごとに、「家の芸」のようなものがあります。

私は「玉川」という「亭号(ていごう)」です。よく間違えられるんですけれど、「姓」ではないので、「玉川さん!」って呼ばれると、ちょっと困るんです。「玉川」派の芸人は私一人ではないので、芸人としてのわたくしに呼びかける場合は、「奈々福さん」と言ってくださいね。

家の芸のひとつとして「天保水滸伝(てんぽうすいこでん)」という物語を継承しています。

これは、江戸後期、天保から嘉永にかけて、いまの千葉県の九十九里浜沿岸の旭市にいた、飯岡助五郎という博打(ばくち)うちの親分と、銚子から利根川をさかのぼった、いまの東庄町にいた笹川繁蔵という親分の、実際にあった抗争事件が浪曲化されたものです。

史実としては、天保15(1844)年8月6日、飯岡助五郎が、笹川繁蔵一家に御用召し取りと称して夜討ちをかけたが、事前に情報を得ていた笹川一家の反撃にあい、飯岡方は多数の死傷者を出し、敗走した。この「大利根河原の決闘」が、物語のひとつの山場になっています。

物語においては、笹川繁蔵親分がいいヤツで、飯岡助五郎は悪い親分で、笹川一家には剣豪・平手造酒(ひらて・みき)、というヒーローがいて。さまざまなキャラクターが活躍するところから、「水滸伝」と名付けられたのだと思います。

さて。

そのご縁で、私は、笹川繁蔵の地元である、現在の千葉県東庄町(とうのしょうまち)の観光大使となっております。

この町は……変わってます。この「天保水滸伝」という物語で、まちおこしをしてくれているのです。

やくざの親分の話で、まちおこしいいいいいい???

千葉県東庄町の延命寺にある「笹川繁蔵之碑」

千葉県東庄町の延命寺にある「笹川繁蔵之碑」一番有名なのは、なんといっても、清水次郎長。あと国定忠治かな。ちょっと詳しい方は、大前田英五郎、銚子五郎蔵、黒駒勝蔵、竹居吃安……なんて名もご存知かもしれません。笹川繁蔵、飯岡助五郎をふくめ、みな江戸後期から明治初期を生きた、同時代の人たちです。

なんでこの時期に、こんなに侠客が出たのか……という方面にご興味ある向きは、高橋敏先生の「博徒の幕末維新」(ちくま学芸文庫)、「国定忠治」(岩波新書)等々をお読みください。

でも清水では次郎長さんをまちおこしには使ってない様子だし、ちょっと前まで長野県で行われていた国定忠治まつりも最近聞かない……。

ま、イマドキの「反社」とは全然違うとはいっても、アウトローたちをまちおこしに掲げるのは、はばかられるのかもしれません。

10年前の「浪曲でまちおこし」ポスター。故国本武春さんと東庄町でうなりました

10年前の「浪曲でまちおこし」ポスター。故国本武春さんと東庄町でうなりましたなぜか。

浪曲には、そして「天保水滸伝」には、人の情けが流れている。人情が紙より薄いこの時代、人と人との間に流れる情けを大事にせずに、行政もまちおこしもない。だから、浪曲を、そして地元の物語である「天保水滸伝」を聞きなさい、と。

浪曲師としては、泣くね。町長、日本一!!!

東庄町では、今までにもう何回浪曲会を開いてもらったことか。そして私は、観光大使にご指名いただいているわけです。

だから私にとって東庄町は、第二の故郷。行けば、ほとんど身内のように感じられる方々に会える町。そして、笹川繁蔵の墓があり、平手の墓があり、平手が死んだ諏訪神社があり、末裔(まつえい)のかたもおられ、利根川の豊かな流れがあり、主産業は農業と養豚養鶏だから、野菜もお肉もおさかなもおいしくて、行くのが嬉しい。

ふと、考えた。

物語の舞台となった場所に行くのはわくわくする……浪曲ファン、「天保水滸伝」ファンのお客さんたちをお連れしたら、それはとても楽しいのではないか?

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください