2019年10月11日

前回は、『夜のヒットスタジオ』のような新しいタイプの音楽番組によってアイドル時代の到来が促されたことを述べた。今回は、この時代の男性アイドルの代表である「新御三家」のうち、野口五郎と西城秀樹について詳しく見ていきたい。

野口五郎は、1956年生まれ。小さいころから歌好きでのど自慢番組で優勝した経験もある。そのなかで歌手への夢を膨らませ、中学生のときに岐阜県から上京。レッスンを積んで歌手デビューを目指した(野口五郎『哀しみの終るときに』立風書房)。

その夢は彼が15歳のときに叶えられる。1971年「博多みれん」で念願のレコードデビュー。しかし、この曲はタイトルからも想像がつくように演歌であった。

本人が回想するところによると、野口は有名な博多どんたくの時期に合わせたキャンペーンで福岡を訪れた。小さなスナックを何十軒も回りデビュー曲を歌ったが、客からビールをかけられる屈辱も味わった。またわざわざ聞きに来てくれたと思っていた客が、実は同じ日に森進一が歌っていた大きなキャバレーが満員で入れず仕方なくやってきたと知って寂しい思いになったりもした(同書、60―63頁)。

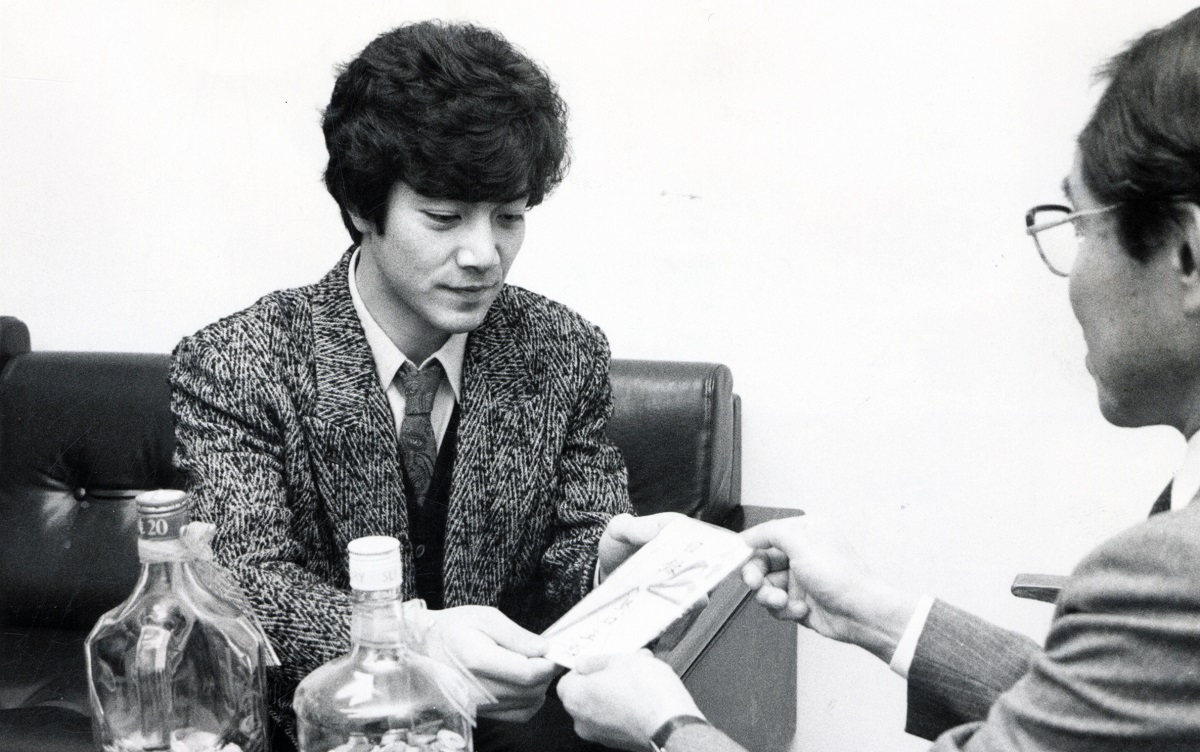

演歌からスタートした野口五郎さんは、歌唱力を活かし、多様な曲を歌っていった=1982年

演歌からスタートした野口五郎さんは、歌唱力を活かし、多様な曲を歌っていった=1982年このように、野口五郎はデビューの時点ではまだ旧時代の歌謡界のなかでもがいていた。ただ、方向転換も鮮やかだった。一転ポップス路線を打ち出した2曲目の「青いリンゴ」がヒット。そこから野口五郎はアイドル歌手への道を歩み始める。

このことは、ちょうど当時の歌謡界が変革期にあったことをうかがわせる。

「青いリンゴ」の作詞は橋本淳。「ブルー・シャトウ」などグループサウンズ(GS)に書いたヒット曲などで知られる。そして作曲は筒美京平。筒美は、橋本淳と組んだヴィレッジ・シンガーズ「バラ色の雲」などGSものから始まり、やはり橋本と組んだ「ブルー・ライト・ヨコハマ」、阿久悠と組んだ「また逢う日まで」など洋楽への造詣の深さを存分に活かし、ポップス系のヒットメーカーとなっていた。

それは、歌謡界におけるフリー作家の台頭を示すものであった。それまでの歌謡曲においては、作詞・作曲家のレコード会社への専属制度が強固なものとしてあった。だがGSブームで楽曲の量産が必要になったことなどをきっかけに、そうした専属制度の埒外にいるフリー作家が続々と頭角を現し始めたのである。

野口五郎の軌跡は、そうした歌謡界の転換期をそのまま体現していた。しかもそれは、デビュー時の演歌からポップスへの路線変更だけではなかった。

彼がオリコン週間シングルチャートで初めて1位を獲得したのが「甘い生活」(1974年発売)である。山上路夫による歌詞は、恋人との同棲生活を解消することになった男性の気持ちを歌ったものであった。そして続く「私鉄沿線」(1975年発売)でも、連続してオリコン週間シングルチャートで1位を記録する。やはり山上の詞で、こちらは私鉄沿線の街でかつての恋人との思い出に浸る男性の心象風景を歌っている。

これら代表曲は、野口の繊細な声質と安定した歌唱力を活かしながら、当時流行していたフォークのエッセンスを歌謡曲に取り込んだ作品と言える。それらはフォークのミュージシャンによる楽曲ではなかったが、大ヒットしたかぐや姫「神田川」(1973年発売)など日常をきめ細やかに描くフォークの世界を彷彿とさせるものだった。それもまた、歌謡界が転換期にあたって新しいトレンドに反応したひとつの動きだったと見ることができるだろう。

野口自身はギターを巧みに弾きこなし、海外の最新の音楽動向にも敏感なミュージシャン気質の持ち主でもあった。だがそれらの代表曲の印象もあり、繊細なやさしい青年、文学青年(「むさし野詩人」というシングル曲もあった)的イメージが世間に定着していた。GSからの流れで若者ファッションの定番となった長髪スタイルも、「不良」というよりは「やさしさ」を強調する要素になった。

アフリカ飢餓救援基金の目録を朝日新聞厚生文化事業団に渡す野口五郎さん=1985年

アフリカ飢餓救援基金の目録を朝日新聞厚生文化事業団に渡す野口五郎さん=1985年長髪と言えば、西城秀樹もそうだった。だが、こちらはそれによってむしろ対照的に

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください