縦につながる「写本」、横に広がる「版本」、古い書物それぞれの機能と魅力

2019年10月26日

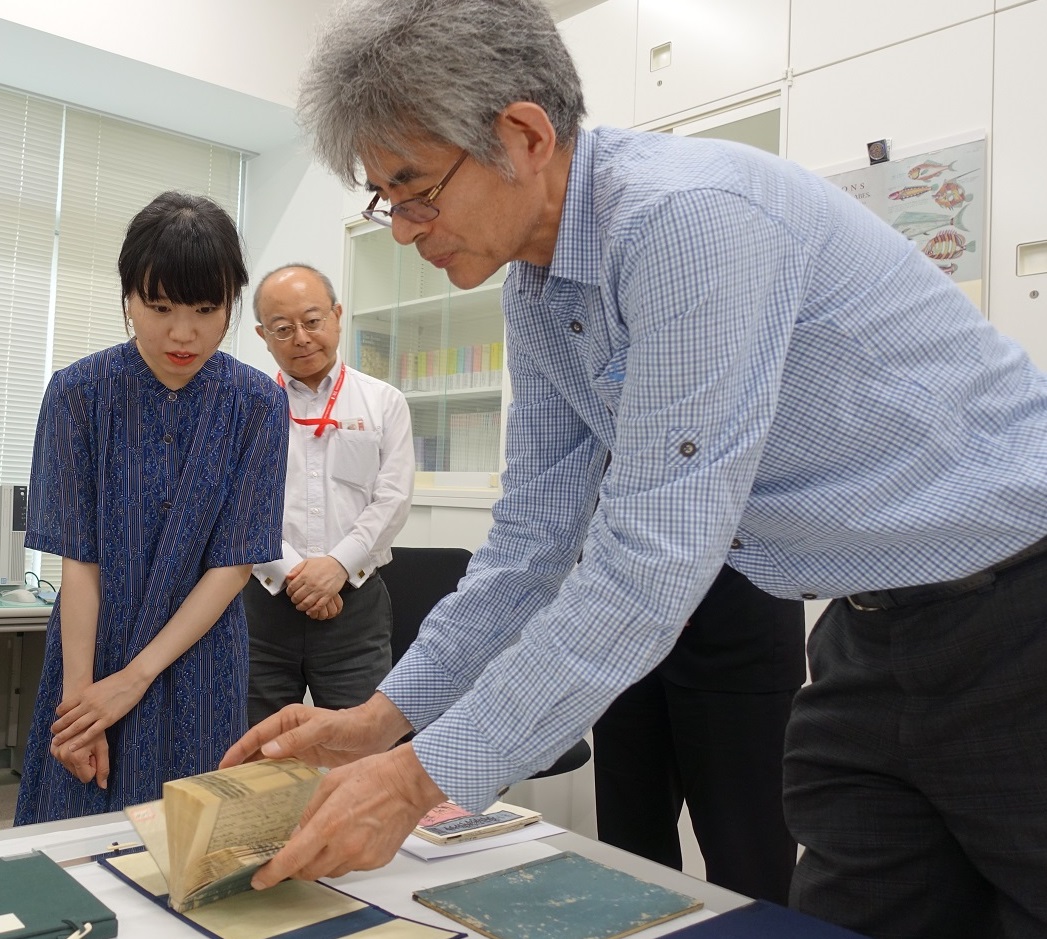

「ないじぇる芸術共創ラボ」のワークショップで江戸中期の文芸が専門の飯倉洋一・大阪大教授(右)からレクチャーを受ける日本画家の松平莉奈さん=2019年7月26日

「ないじぇる芸術共創ラボ」のワークショップで江戸中期の文芸が専門の飯倉洋一・大阪大教授(右)からレクチャーを受ける日本画家の松平莉奈さん=2019年7月26日

古典籍とは、明治以前に日本でつくられた書物のこと。国文学研究資料館には、重要文化財をふくむ約22000タイトル所蔵されている。

古典籍は見た目だけで、その本の機能やどのように扱われたのかなどを知ることができる。

まず重要なのは、手書きか、印刷かの違い。私たちは、手書きで記された本のことを「写本」、印刷された古典籍を「版本(板本)」と呼んでいる。写本には、何かを書き写したものだけでなく、日記や手紙といったオリジナルのものも含む。

書物の機能を「今」「ここ」にいない人へ何かを伝達することだとすると、写本は時間を超えて誰かに伝える「縦の機能」、版本は空間を超えて広げる「横の機能」を持っている。そのため、目の前にある古典籍が写本か版本を知ることで、その書物がかつて何のために作られ、どのように読まれたのかを考えることができるのだ。

江戸時代以前には、「書」自体への敬慕の気持ちや、書き写すこと=学び、という考え方があった。だから、写本の場合は書かれている内容よりも、誰が書いたのか、またはどのような筆跡で書いてあるかの方が大切な場合がある。

たとえば小倉百人一首を編んだことで有名な、鎌倉時代の歌人・藤原定家の筆跡は、線の細太の差が激しいなどの特色がある。室町時代、江戸時代になると、彼の書体は「定家流」として尊ばれ、和歌をしたためる時に好まれた。これは、歌人定家を敬い、権威付ける風潮と無関係ではない。

定家流以外でも、大切な本を筆写する時に、元の書体や文字の配列までを忠実に写すことがある。写本を作る人々は、元の形をとどめるということに、大きな意味を見出しているのである。

書物の末尾には、誰がいつどのような状況で記した(あるいは写した)のかという情報が書いてある場合がある。これを奥書(おくがき)という。

たとえば同じ「古今和歌集」であっても、名もなき誰かが写したものと、定家が写したものとでは、書物としての価値が全く違う。奥書は、書物の権威を保証するものとして大変重要視されたのである。そのため、違う人が著名な人の名前をそれらしく書いたり、書物の由来を偽装したりする「偽奥書」も生まれる。信用ならない情報も多いので、研究は、そのわなにかからないよう注意深く進めなくてはならない。

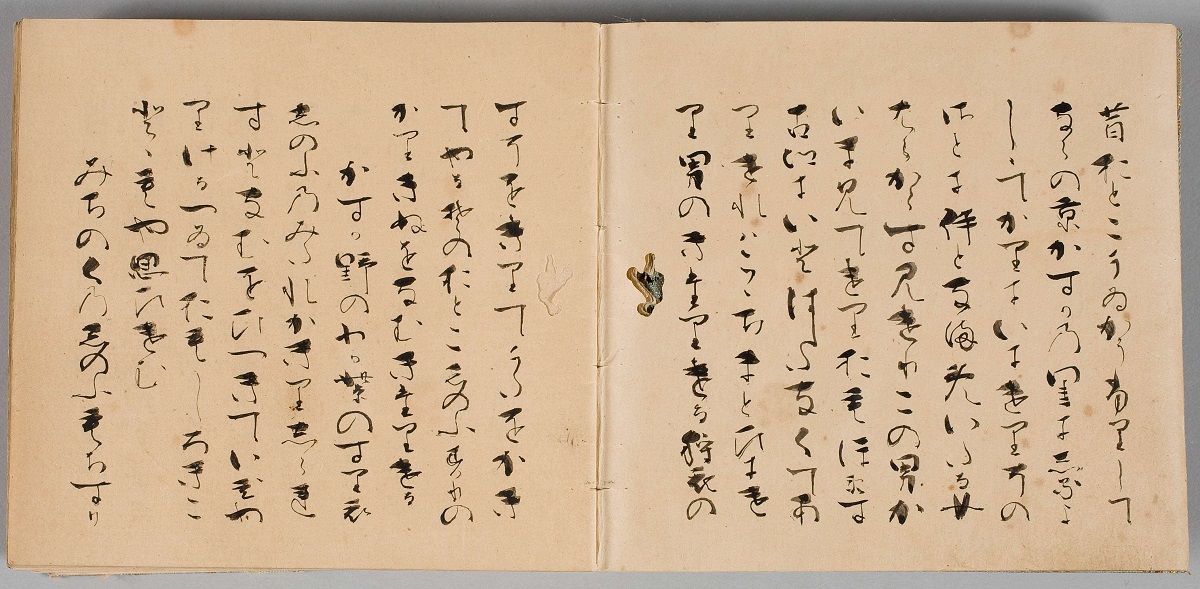

筑前秋月藩初代藩主黒田長興筆として伝わる『伊勢物語』の写本(国文学研究資料館蔵)。長興は文雅を愛した大名。奥書により、定家による写本の系統に連なることが分かる。

筑前秋月藩初代藩主黒田長興筆として伝わる『伊勢物語』の写本(国文学研究資料館蔵)。長興は文雅を愛した大名。奥書により、定家による写本の系統に連なることが分かる。

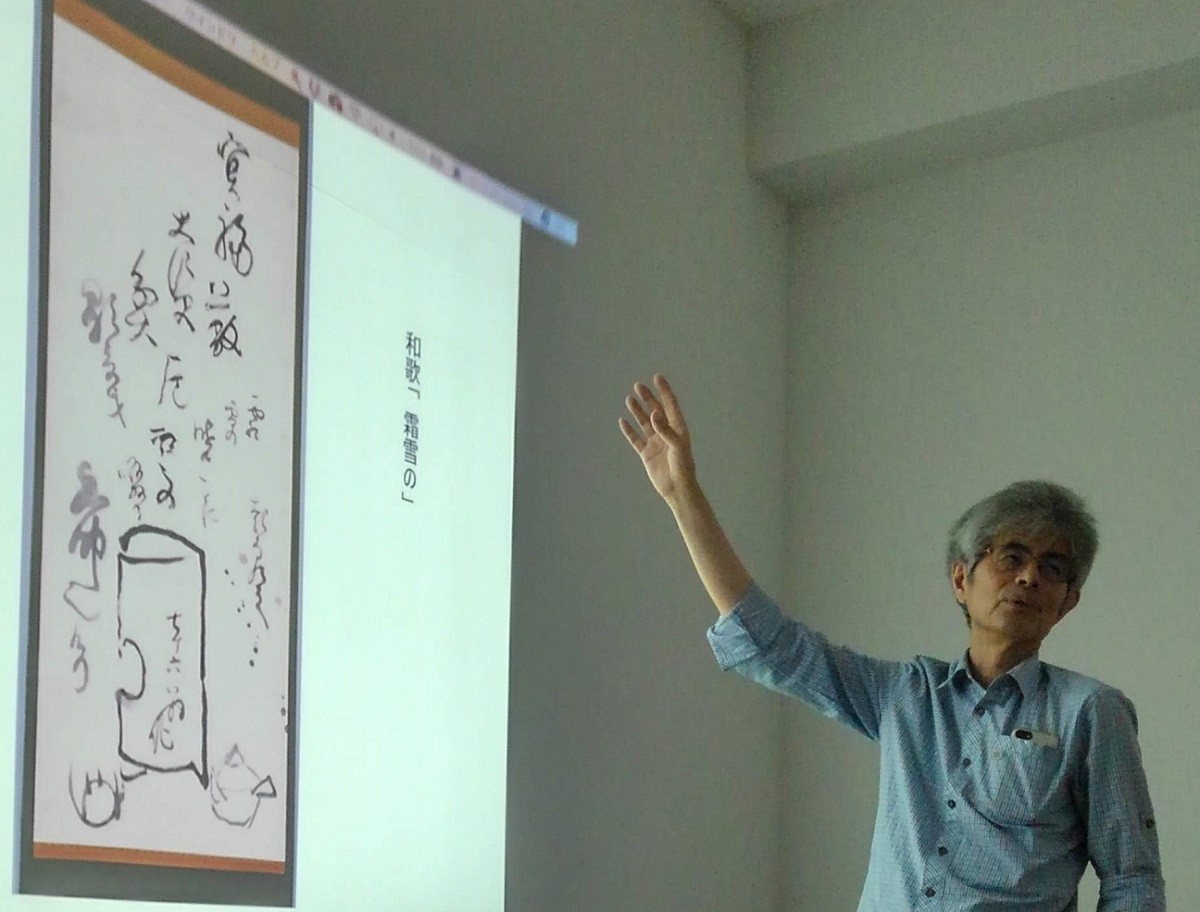

「ないじぇる芸術共創ラボ」のワークショップで上田秋成の「霜雪の」の画賛について解説する飯倉洋一・大阪大教授=2019年7月26日

「ないじぇる芸術共創ラボ」のワークショップで上田秋成の「霜雪の」の画賛について解説する飯倉洋一・大阪大教授=2019年7月26日

誰が誰のために書いたのかが分かることも、写本の特徴だ。

たとえば手紙などはその最たるものであるし、昔の人がつけていた日記は、個人的な記録というよりも、子孫のために事実を書き遺すという性格のものであることが多い。

また、画賛(がさん)という文芸がある。

画賛とは、絵に添えた和歌や詩のことで、絵と文字の取り合わせの妙――画面をどのように使っているのか、一人で絵も賛も手掛けたのか、絵と賛はそれぞれ違う人が描(書)いたかなど――を楽しむことができる。

ここでは、大切な人に贈るためにしたためられた画賛について紹介したい。

短編怪異小説集『雨月物語(うげつものがたり)』(安永5年〈1776〉刊)で有名な上田秋成(うえだあきなり)(享保19~文化6年〈1734~1809〉)は、57歳で左眼を、65歳で時に右眼を失明した。その時左眼を治療し、晩年の創作を可能にしたのが、「神医」と名高い谷川三兄弟であった。

秋成は三兄弟に並々ならぬ感謝を寄せ、多くの特別な贈り物をしている。

そのなかのひとつに、「霜雪の暁ごとに起きなれて 雲の香啜(すす)る命なりけり」という和歌をしたためた一幅(軸装された画賛)がある。本紙126.5×57.5センチという大作である。

煎茶のことを「天の雲」といい、「雲の香」はお茶の香り。秋成はいわゆる小説だけでなく、和歌や煎茶(せんちゃ)にも通じていた。寒い朝、煎茶を愉(たの)しむ秋成自身の姿が想像される歌である。下の方には、煎茶に使う急須や炉が描かれており、文字の一部(香啜る)が湯気のように見える。文字と絵で自由に遊ぶことのできる写本ならではの工夫である。

同じ和歌を記した画幅は他にも存するが、このような工夫がみられるのは谷川家蔵の一本であり、秋成が格別な想いを込めた一幅であることがわかる。

このように、いつ、誰が、誰のために書いたのかがはっきりと分かる写本は、それを書いた人と写本の所有者との繋がりを、強く感じさせてくれる。

写本による人と人との繋がりについて深く知りたい方は、飯倉洋一著『上田秋成―絆としての文芸』(大阪大学出版会、2012年)を読んでみてください。

本を刷った版木を手に取る日本画家の松平莉奈さんと国文学研究資料館のロバート キャンベル所長(右端)。右から2人目は同館の入口敦志教授、左端は筆者

本を刷った版木を手に取る日本画家の松平莉奈さんと国文学研究資料館のロバート キャンベル所長(右端)。右から2人目は同館の入口敦志教授、左端は筆者

お盆に作り替えられた版木。明治に入り、再び活版印刷が主流になると板木の価値はなくなり、捨てられたものが多い。だが、絵入りの板木は鑑賞用に保存されたり、裏面を違うものに作り替えたり、再利用されたものもある

お盆に作り替えられた版木。明治に入り、再び活版印刷が主流になると板木の価値はなくなり、捨てられたものが多い。だが、絵入りの板木は鑑賞用に保存されたり、裏面を違うものに作り替えたり、再利用されたものもある一方、多くの本を刷れる「版本」によって、たくさんの古典籍が現在に残されている。

日本の印刷物は、古く奈良時代のものが残っている。

最古の印刷物は、8世紀に、滅罪と鎮護国家を願って作られた「百万塔陀羅尼(ひゃくまんとうだらに)」。陀羅尼経というお経を印刷し、百万塔の中に納めている。早い時期の印刷物にはお経などが多く、宗教的な教えを多くの人に広めるために、寺院などを中心に印刷技術が発達したことが分かる。

この頃の印刷は、木製や銅製の活字を使ったものが中心だった。だが、印刷技術が急激に発達した江戸時代の中頃から、一枚の板に文章も絵も入れることのできる「製版印刷」が盛んになる。

製版印刷とは、板木に彫られた凹凸を墨で刷るもので、毎度活字を組み直す必要がある活版印刷とは異なり、一度板木を作ると、凹凸がすり減って読めなくなるまで、印刷物を生み出すことができる。つまり、板木を所有していることが、利益を生み出すことと結びついたのだ。

そして、18世紀初期に行われた享保の改革をきっかけとして版元(本屋)の利権が保証されるようになり、出版が商業ベースに乗る時代がやってくる。

製版印刷の特色のひとつは、絵と文字とを自由に配置できることだ。

江戸時代中期以降、挿絵がふんだんに施された絵本が、数多く出版された。特に多色刷りが発達したことにより、カラフルで豪華な表紙で読者の注目を集め、購買意欲をそそる工夫も行われた。

印刷技術の発達、そして出版業界の隆盛により、版本はより多くの人の手にわたり、何かを伝え、広げる手段となった。

現在に残された古典籍から、多くの人々に読まれたであろう形跡を読み取ることができる。

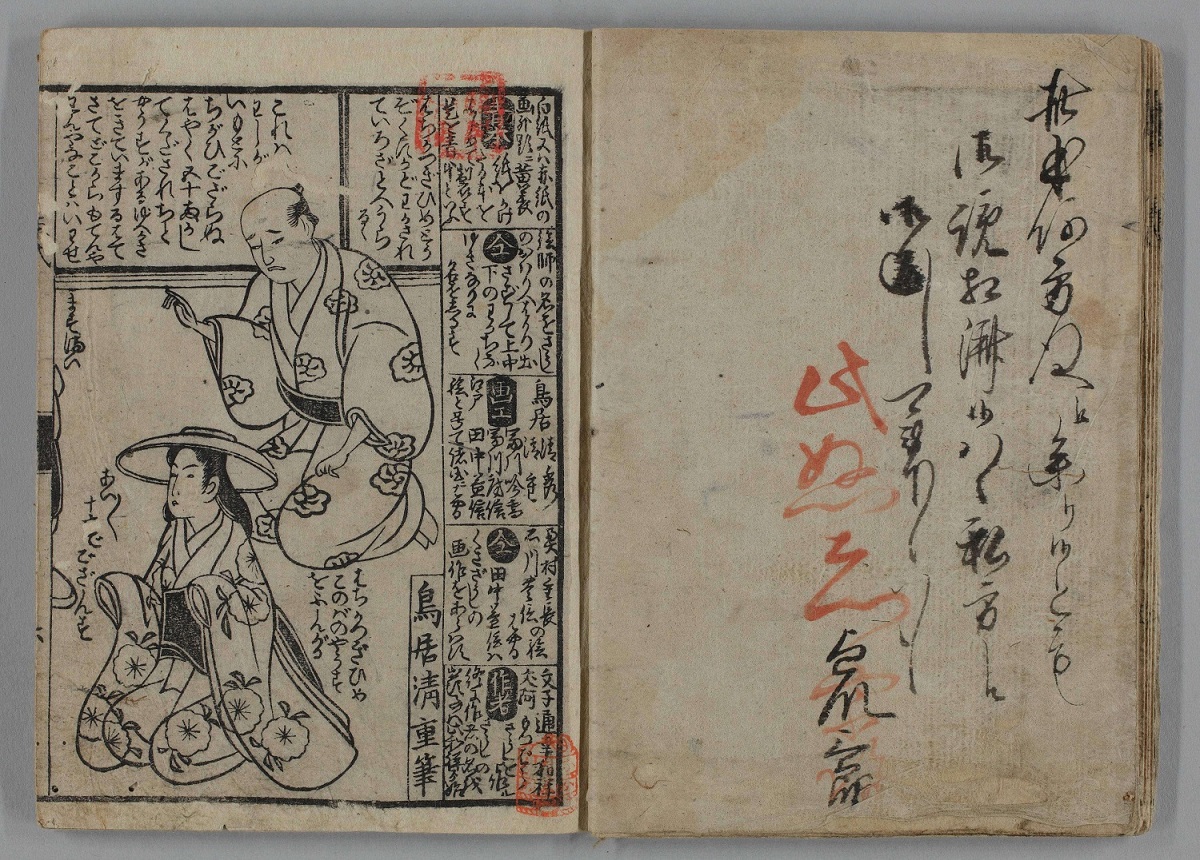

『稗史億説年代記』(国文学研究資料館蔵)

『稗史億説年代記』(国文学研究資料館蔵)上の写真は、式亭三馬『稗史億説年代記(くさぞうしこじつけねんだいき)』(享和2年〈1802〉刊)の見返し部分。これは、江戸で流行した大人向けの絵入読み物・黄表紙だ。とはいえ、子どもから大人まで、さまざまな人が楽しんだだろうと考えられている。

当時は、本を購入するだけでなく、貸本屋からレンタルして読んだり、何人かで回し読みをしたりすることも多かったようだ。

この本の見返しには、“この本がどこへ行っても、お読みになったら、必ず私の許へと戻して下さい”という、持ち主による注意書きが記されている。これは、本を借りたまま自分のものにしてしまう人がいて、元の場所へ戻らないことがしばしばあったことを意味している。それだけ多くの人の手から手へと渡り歩いた本だったともいえる。

そもそも版本の制作・流通には、多くの職人、業者が関わっている。

このように、さまざまな人が関わり、洗練された技術を用いることによって、魅力的な書物を広く浸透させたのが、版本なのだ。

「百鬼夜行図」(部分、国文学研究資料館蔵)

「百鬼夜行図」(部分、国文学研究資料館蔵)

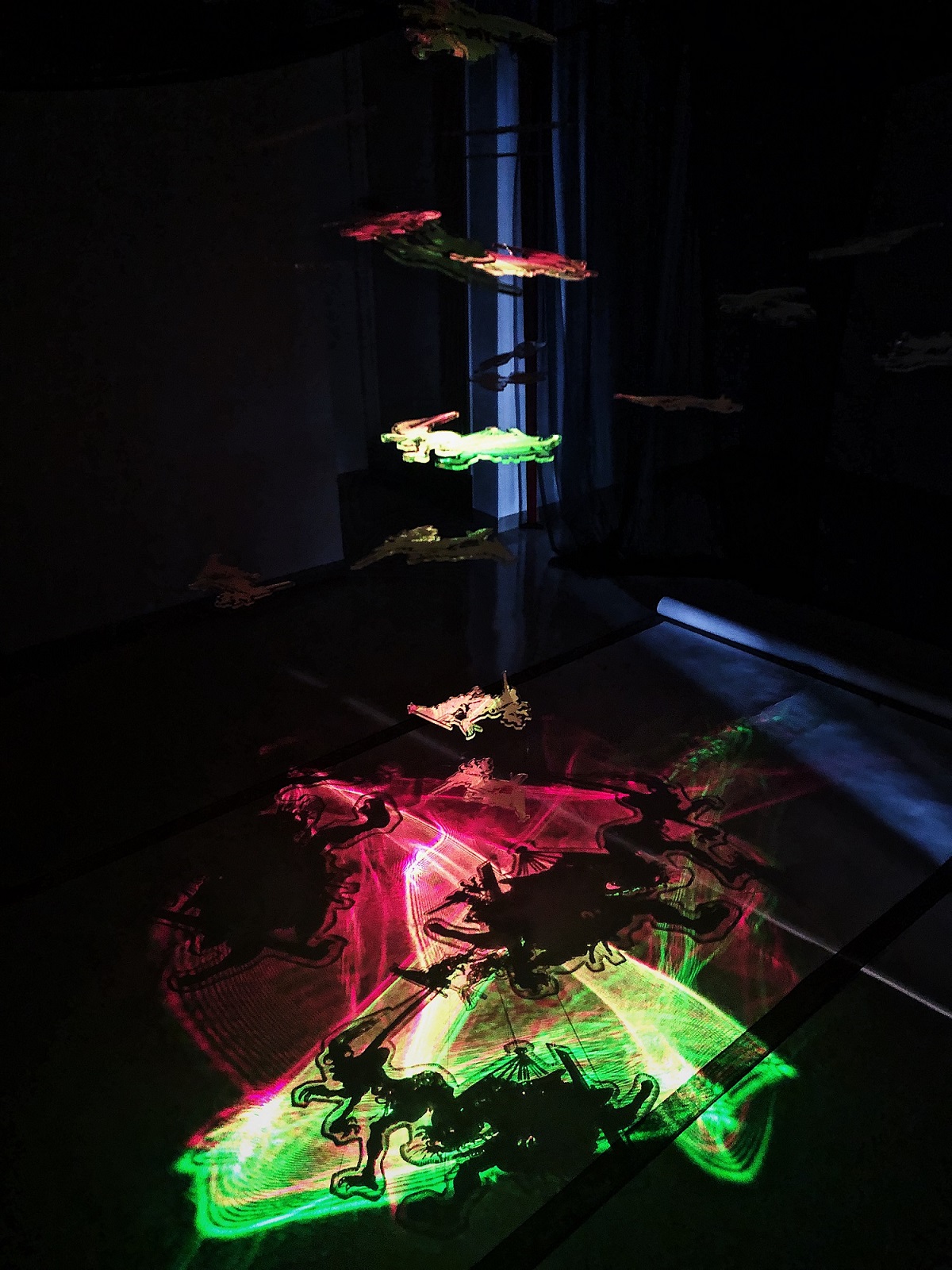

現代芸術家の梁亜旋さんが百鬼夜行図に触発されて創作したインスタレーション作品「Ghostly」

現代芸術家の梁亜旋さんが百鬼夜行図に触発されて創作したインスタレーション作品「Ghostly」絵巻「百鬼夜行図」に想を得た、「Ghostly」というインスタレーション作品が展示されました。梁さんのないじぇるでの活動は、こちらで紹介しています。

また、同じく「ないじぇる」のイベント「デジタル発和書の旅 古典籍×〇〇―であう・うみだす・みとおす―」が、2019年10月5日、京都市下京区のFab Cafe Kyotoで催されました。松平莉奈さん(日本画家)と梁亜旋さんの作品展示とトーク、近世文学研究者の入口敦志・国文学研究資料館教授によるレクチャーが行われました。イベントの模様はこちらで紹介しています。

京都で開催されたイベント「デジタル発和書の旅 古典籍×〇〇―であう・うみだす・みとおす―」=2019年10月5日、田山達之氏撮影

京都で開催されたイベント「デジタル発和書の旅 古典籍×〇〇―であう・うみだす・みとおす―」=2019年10月5日、田山達之氏撮影有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください