2019年10月23日

本や映画に描かれた土地に行きたくなる。実際に行ってみる。そんな経験をしているひとは少なくないと思う。

とくにアニメやマンガの舞台を訪ねることは、「聖地巡礼」とも呼ばれる。たとえば埼玉県の秩父は、『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』や『心が叫びたがってるんだ。』の聖地としてにぎわっているらしい。

わたしも、この夏休みを聖地巡礼に投じてしまった。目的地は、サハリン。『ゴールデンカムイ』(通称、金カム)の聖地だ。

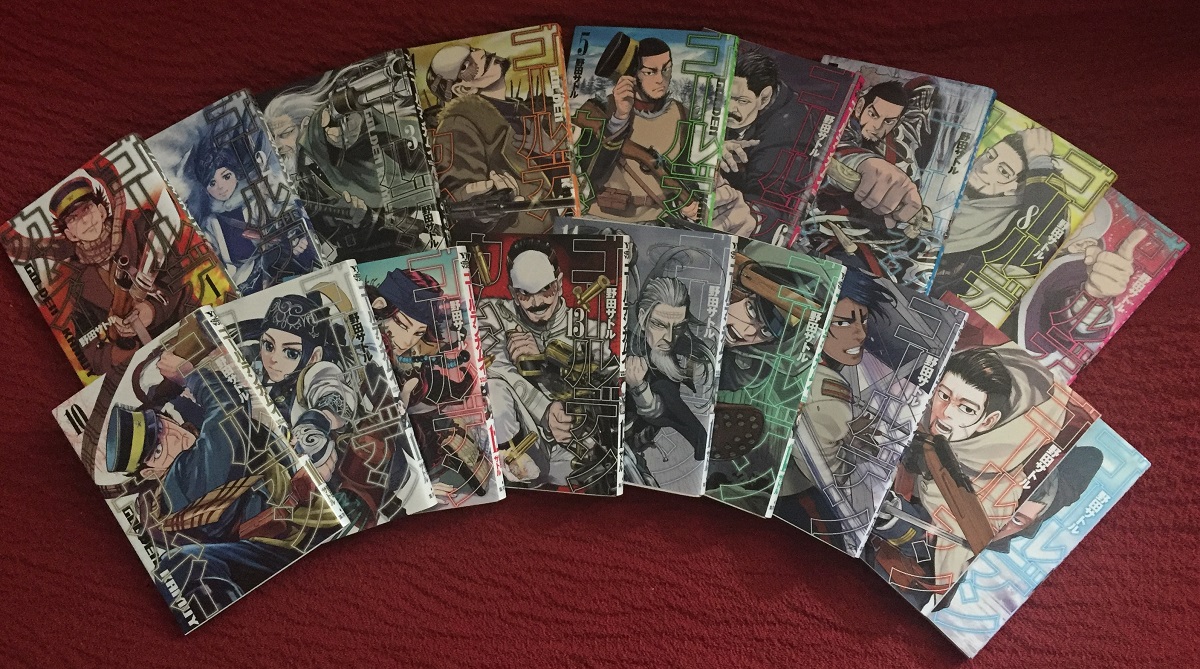

『週刊ヤングジャンプ』に連載されている野田サトル『ゴールデンカムイ』(集英社)は、日露戦争の帰還兵とアイヌの少女を主人公に、いわくつきの人物たちが隠された金塊のありかを求めてしのぎをけずる、アクションあり、笑いあり、旅あり、グルメあり、肉体美ありの超人気マンガで、コミックの帯にはシリーズ累計1000万部突破と謳われている。昨年(2018年)、マンガの賞としては最高峰の、手塚治虫文化賞マンガ大賞を受賞した。アニメ化も評判を呼び、シリーズ第三期の製作が発表されている。

野田サトル『ゴールデンカムイ』(集英社)既刊=撮影・筆者

野田サトル『ゴールデンカムイ』(集英社)既刊=撮影・筆者

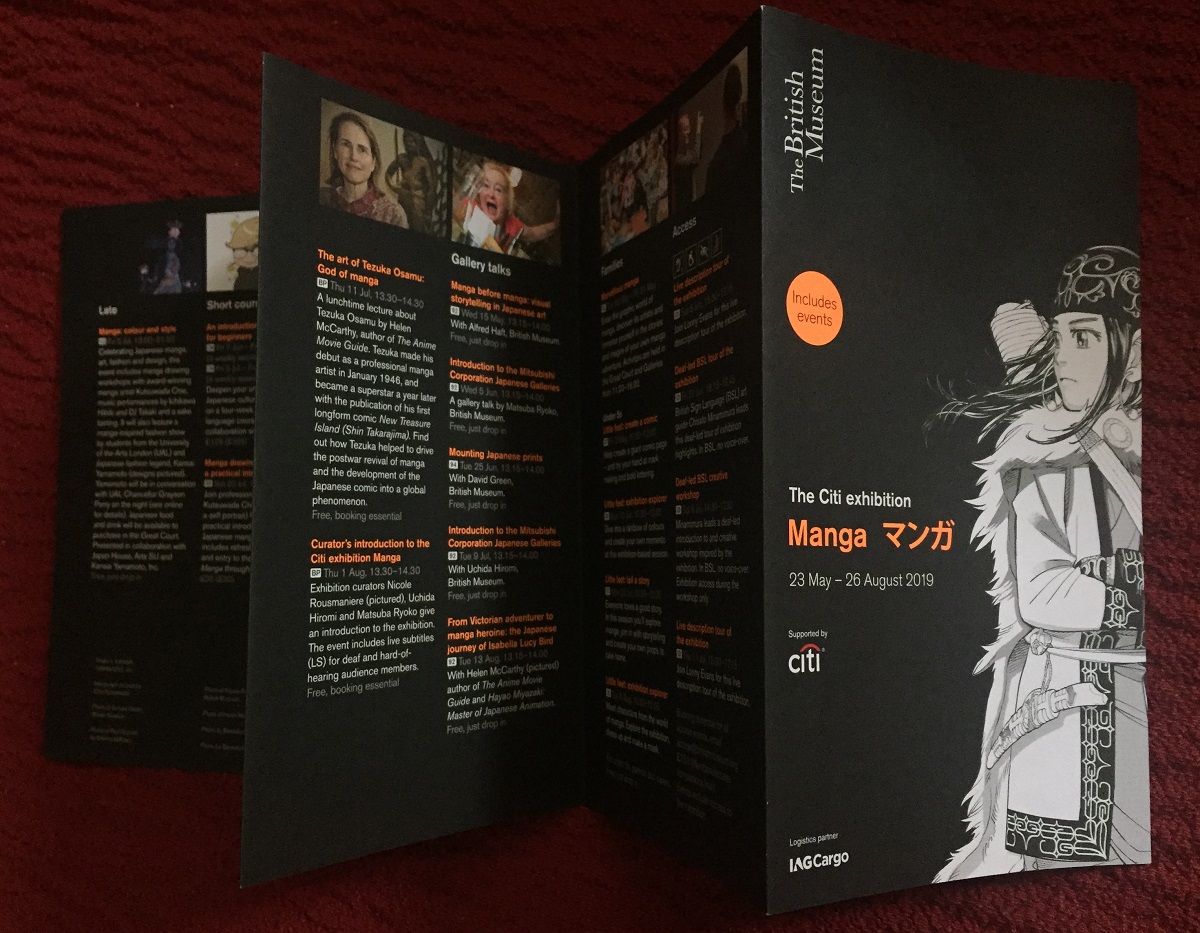

大英博物館で開催された「Manga」展のパンフレット=撮影・筆者

大英博物館で開催された「Manga」展のパンフレット=撮影・筆者3月には、『アイヌ文化で読み解く「ゴールデンカムイ」』(集英社新書)が、『ゴールデンカムイ』のアイヌ語監修を務める中川裕さんにより上梓され、金カムファンのアイヌ文化への理解は一段と深まることになった。この新書は抜群のアイヌ入門書なので、『ゴールデンカムイ』を読んだことがないひとにもおすすめしたい。

アイヌ語・アイヌ文化をはじめとして、武器や服飾や習俗など、丹念な考証に基づくディティールの描写が、『ゴールデンカムイ』の大胆なストーリーにリアリティを与えている。大正期まで北海道で生きた新撰組隊士の永倉新八が登場する一方で、明治末に生きていたはずのない新撰組副長の土方歳三が登場するなど、史実と虚構の絶妙なブレンドは、読者の探究心をくすぐってやまない。冒険譚は北海道の各地を転々として繰り広げられるので、北海道はすでにして金カムファンの聖地だ。道を挙げてのスタンプラリーも催されたらしい。

さらに14巻からは、北海道から海を隔てた樺太が、つまり、日本とロシアが南北を分割して領有していた日露戦争後のサハリン島が、主要な舞台となった。

大泊(現コルサコフ)、豊原(現ユジノサハリンスク)、敷香(しすか、現ポロナイスク)などを経て、ロシア人、樺太アイヌ、北方の少数民族のウィルタなどと交流しながら、かれらの旅はつづく。

北緯50度の国境を命からがら越えてロシア側に潜入したアシㇼパたちは、監獄の町、亜港(現アレクサンドロフスク・サハリンスキー)から、間宮海峡(タタール海峡)の流氷上に――。最新刊の19巻は怒涛の展開で、野田サトルさんのストーリーテリングと画力がますます冴えわたっている。

樺太が舞台となって以降は、ふきだしに、日本語、カタカナのアイヌ語に加えて、樺太の先住民族の言葉やキリル文字のロシア語が混ざるようになった。トナカイとともに暮らすウィルタの暮らしなども、絵のなかに生き生きと表わされている(トナカイという言葉がアイヌ語に由来しているということは、『アイヌ文化で読み解く「ゴールデンカムイ」』で学んだ)。多民族の暮らす多言語空間であった明治末の樺太が、これまでにない規模で知られるようになっているのだから、マンガというポップカルチャーの力はとてつもない。

北海道から目と鼻の先。国家と国家がせめぎあってきた辺境。さまざまなひとが移住をし(移住させられ)、先住民も移民も、激しく歴史に翻弄されてきた島、樺太/サハリン。

昨年、信頼する書店員さんに薦められて、後藤悠樹さんの『サハリンを忘れない――日本人残留者たちの見果てぬ故郷、永い記憶』(DUブックス)を読んだこともあり、サハリンへの関心は高まるばかりだった。

そんな折に、おつきあいのある著者の方が、サハリンに行くという。思いきって便乗させてもらうことにした。

わたしのなかではサハリンといえばもはや金カムなのだが、従来、サハリンが描かれた本としてまっさきに挙げられてきたのは、チェーホフの『サハリン島』(岩波文庫)だろう。本好きだけがそう思い浮かべるのではない。成田からたった1時間50分のフライトで着いたヨーロッパ、ロシア連邦のサハリン州は、国をあげて『サハリン島』とチェーホフ推しの土地だった。

「サハリン州立美術館」前にあるチェーホフの銅像=撮影・筆者

「サハリン州立美術館」前にあるチェーホフの銅像=撮影・筆者現在、州立美術館になっている旧北海道拓殖銀行豊原支店の建物の前にも、チェーホフの銅像が立っていた。レーニン像も目にしたが、それよりずっとチェーホフ像に遭遇した。これまで眼鏡をかけ頬杖をつく作家然としたイメージしかなかったが、チェーホフさん、かなり、(若いころはとくに、)魅力的な貌をしていることを認識した。

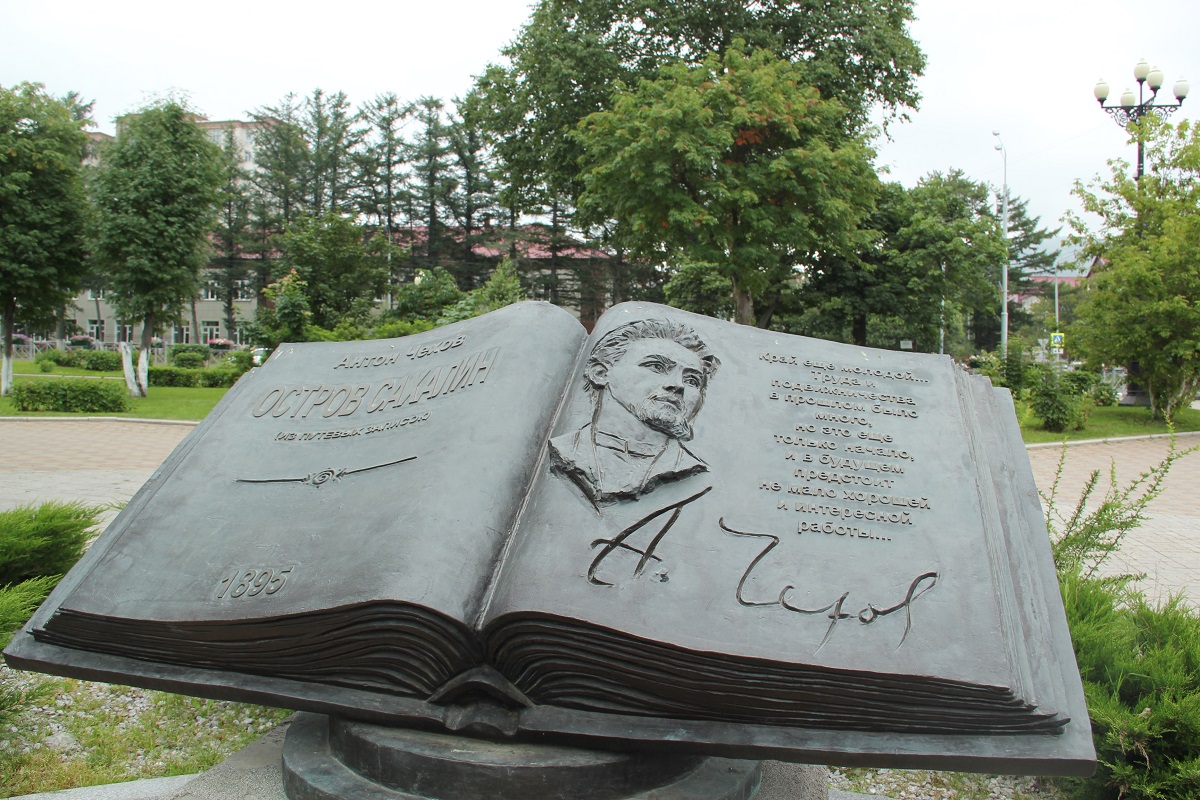

「アントン・チェーホフ『サハリン島』文学博物館」前にある『サハリン島』のレリーフ=撮影・筆者

「アントン・チェーホフ『サハリン島』文学博物館」前にある『サハリン島』のレリーフ=撮影・筆者だが、チェーホフ&『サハリン島』推しは、ちょっとどうかとよぎらなくもない。この作品は、30歳のチェーホフが遠流の島をはるばる訪れ、流刑者の暮らしぶりを徹底的に調査・見聞した記録で、劇作家として文学史に名を残すチェーホフにとっては異質の作品だし、その内容ときたら、地獄だなんだと、サハリンについてさんざんな書きぶりなのだから。

チェーホフが取材に用いたカードの複製が、「アントン・チェーホフ『サハリン島』文学博物館」に閲覧可能なかたちで展示されていた。医師でもあったチェーホフならではの、数千枚におよぶ膨大な流刑者の調査「カルテ」だ。

『サハリン島』によって可視化された囚人たちの過酷な境遇は、刊行後、社会問題となり、処遇の改善が進んだという。同時代に衝撃を与えただけでなく、このノンフィクション大作は、ロシアという国家が、政治犯を含む流刑者を酷使し、先住民の住む島を植民地化していった様を、いまに伝えている。

サハリンへの旅と『サハリン島』の執筆を糧に、チェーホフは人間描写にすぐれた戯曲や小説の名作をいくつも書き、それらは日本の文学作品にも大きな影響を与えることとなった。

サハリンには、典獄(刑務所官吏)ルイコフの名をとり名づけられた、ルイコフスエという村があった(現キーロフスコエ)。『ゴールデンカムイ』にも登場する樺戸集治監(のちの樺戸監獄)の置かれた土地が、初代典獄の名をとり月形と名づけられたことを思い出す。日本もロシアと同様、北海道という島を囚人に「開拓」させた。

土地の暗い歴史を伝える書物が観光資源とされる。それは、歴史が覆い隠されるより、はるかによいことに思える。北海道も、吉村昭の『赤い人』(講談社文庫)を、もっと推したらよいのかもしれない。

チェーホフが上陸したアレクサンドロフスク・サハリンスキー、『ゴールデンカムイ』17、18、19巻の舞台ともなっている監獄の町、亜港は、今回の巡礼でとくに訪れたい聖地だった。

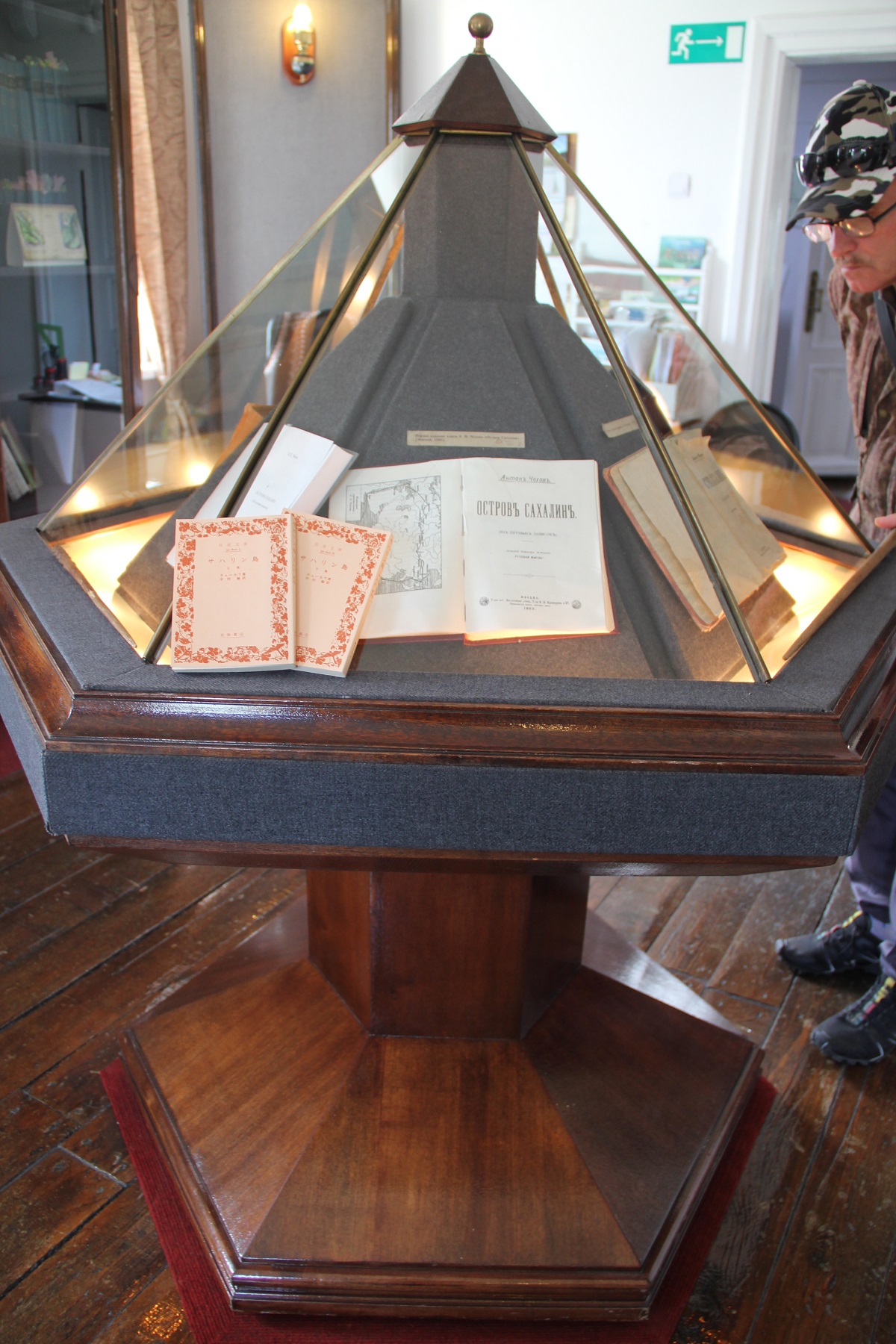

「歴史・文学博物館 チェーホフとサハリン」に展示された『サハリン島』初版と持参した岩波文庫版=撮影・筆者

「歴史・文学博物館 チェーホフとサハリン」に展示された『サハリン島』初版と持参した岩波文庫版=撮影・筆者この古都もまた『サハリン島』推し、チェーホフ推しで、町の中心広場の近くにはチェーホフの胸像があり、『サハリン島』で「L」と表わされた囚人ランズベルクの家が、「歴史・文学博物館 チェーホフとサハリン」として公開されている。隣接する通信・郵便関係の展示館には、『ゴールデンカムイ』に登場するソフィア・ゴールデンハンドのモデルにして『サハリン島』にも名を残す女盗賊、ソフィア・ブリュフシュテインの顔はめパネルが置かれていた。

女盗賊、ソフィア・ブリュフシュテインの顔はめパネル=撮影・筆者

女盗賊、ソフィア・ブリュフシュテインの顔はめパネル=撮影・筆者『ゴールデンカムイ』17巻の末尾に風景として描かれている「三兄弟」岩や灯台は、地元のひとも多く訪れる気持ちのよい景勝地で、金カムがいかに実在の土地を緻密に描いているかを現地で確認できたのは、聖地巡礼冥利につきた。

アレクサンドロフスク・サハリンスキーの「三兄弟」岩=撮影・筆者

アレクサンドロフスク・サハリンスキーの「三兄弟」岩=撮影・筆者 アレクサンドロフスク・サハリンスキーの灯台=撮影・筆者

アレクサンドロフスク・サハリンスキーの灯台=撮影・筆者同行した著者が追っているテーマの手掛かりを求め、アレクサンドロフスク・サハリンスキーの公共図書館、「M・S・ミツーリ記念中央図書館」にも立ち寄ってみた。真新しいビルはフロアごとにコーナーがわかれており、児童書のフロアには子どもたちがすごしやすいようプレイコーナーが設置されている。

「M・S・ミツーリ記念中央図書館」=撮影・筆者

「M・S・ミツーリ記念中央図書館」=撮影・筆者事前の約束などなしに訪問したのだが、日本語のできるロシア人ガイドのワシーリィさんと、昨年担当した本、『ゆれるおっぱい、ふくらむおっぱい――乳房の図像と記憶』(武田雅哉編、岩波書店)でお世話になったロシア文学研究者の越野剛さんも一緒だったので、その著者の方のテーマと関連する資料の所在をロシア語で尋ねてもらうと、司書の方たちは顔を輝かせ郷土資料の棚に案内してくれた。

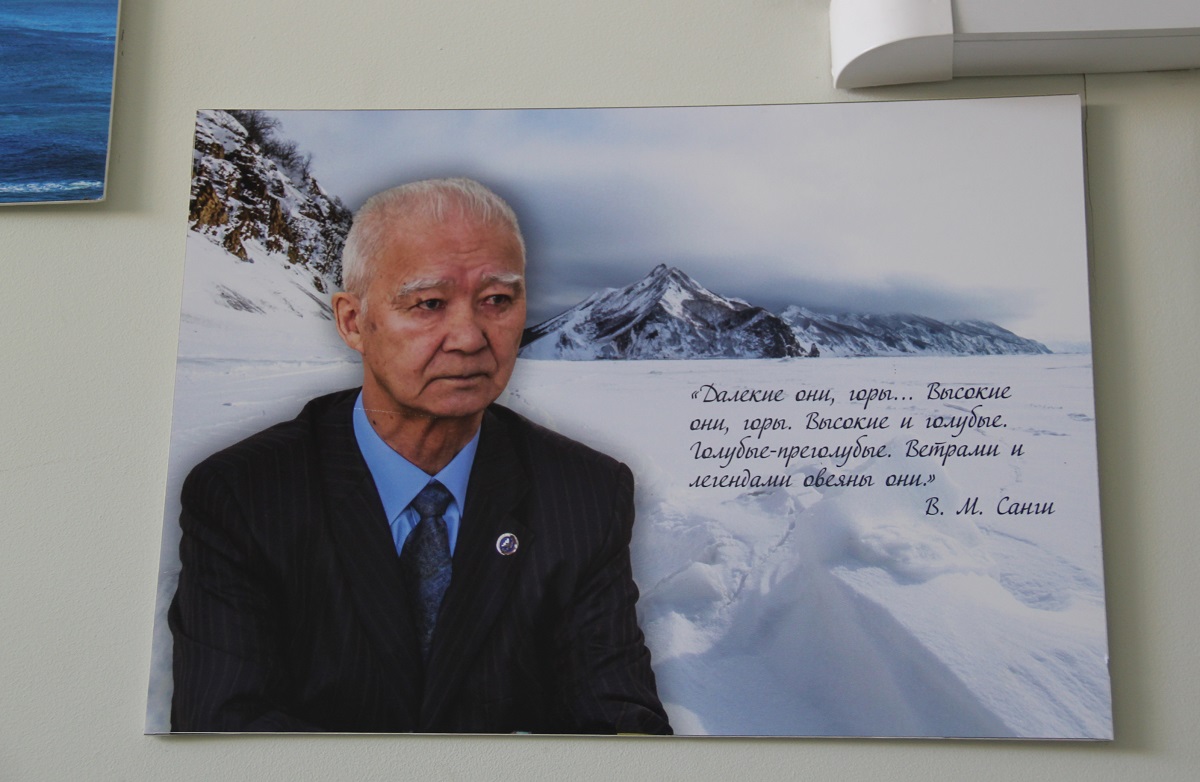

M・S・ミツーリ記念中央図書館に掲げられた文豪ウラジーミル・サンギのパネル=撮影・筆者

M・S・ミツーリ記念中央図書館に掲げられた文豪ウラジーミル・サンギのパネル=撮影・筆者図書館の階段の壁には、サハリンを代表する作家たちの写真パネルが展示されていて、ニブフ族の文豪、ウラジーミル・サンギの姿も見える。階段の手すりには、「良書を読むことは賢人との対話に等しい」という言葉が掲げられていた。本を求めるひとを温かく迎えてくれる図書館のあるこの町が、すっかり好きになった。 (つづく)

*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください