「この人々が実際に暮らしていたと感じて欲しい」

2019年10月29日

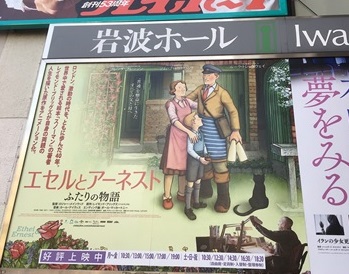

上映劇場の一つ、東京の岩波ホール=撮影・筆者

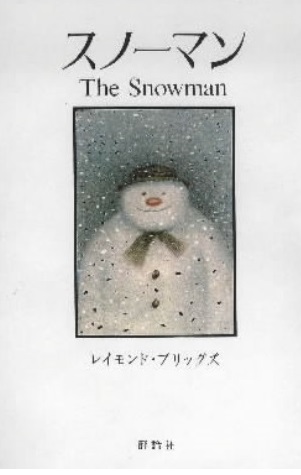

上映劇場の一つ、東京の岩波ホール=撮影・筆者原作は『さむがりやのサンタ』(1973年)、『スノーマン』(1978年)、『風が吹くとき』(1982年)などで世界的人気を博すレイモンド・ブリッグズが、自らの両親の出会いから死別までを綴ったグラフィック・ノベル(1998年発行)。ブリッグズは本作のエグゼクティヴ・プロデューサーも務めた。

物語は、20世紀のイギリスを慎ましく生きたごく普通の夫婦の日常を描く。

1928年、牛乳配達のアーネストはメイドのエセルに恋をする。2人は結婚し、息子を授かる。ヒトラーの台頭から第二次大戦の苦難を乗り越え、戦後の経済成長期を経て、息子は独立して結婚。そして二人きりの老境を迎える。

1971年に二人が死去するまで、英国現代史を背景に時々の政治や文化にまつわる日常会話が交わされる家庭生活が淡々と展開する。空襲に怯(おび)え、ラジオから流れるヒロシマ原爆のニュースに慄(おのの)き、自宅にやってきたテレビや乗用車に喜び、息子の嫁や辺境の新居を嘆く。我々と何ら変わらぬ夫婦の暮らしに隣人のように立ち会うことで、いつしか共感と愛しさを感じてしまう。

『エセルとアーネスト ふたりの物語』 © Ethel & Ernest Productions Limited, Melusine Productions S.A., The British Film Institute and Ffilm Cymru Wales CBC 2016

『エセルとアーネスト ふたりの物語』 © Ethel & Ernest Productions Limited, Melusine Productions S.A., The British Film Institute and Ffilm Cymru Wales CBC 2016本作の制作経緯や特徴、手描きの魅力をプロデューサーのカミーラ・ディーキン氏に伺った。

『エセルとアーネスト ふたりの物語』

原題/Ethel & Ernest

2016年/イギリス・ルクセンブルク/94分

監督/ロジャー・メインウッド

原作/レイモンド・ブリッグズ(バベルプレス刊)

音楽/カール・デイヴィス

エンディング曲/ポール・マッカートニー

キャスト/ブレンダ・ブレッシン、ジム・ブロードベント、ルーク・トレッダウェイ

岩波ホール(~11月1日(金))ほかで全国順次公開中

公式サイト

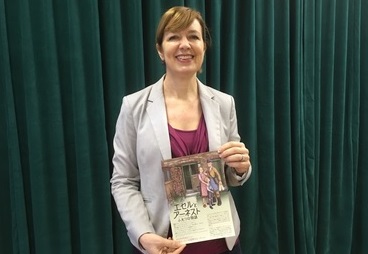

カミーラ・ディーキン

映画やテレビ業界で25年以上のキャリアを持つクリエイティブ・プロデューサー。数多くのドキュメンタリーやアート番組を制作・監督した後、1999年に公共放送局チャンネル4の芸術音楽部門に入社。2002年、ルース・フィールディングと「ルーパス・フィルムズ」を創設。主な作品に『スノーマンとスノードッグ』(2012年)、「きょうはみんなでクマがりだ」(2016年)など。現在、無人島に住み着いていた旧日本兵とその島に流れ着いた英国人少年との交流を描いたマイケル・モーパーゴ原作『ケイスケの王国』の長編映画化を準備中。

――本作の企画は、どのように始まったのでしょうか。

ディーキン 『エセルとアーネスト』の企画は、もともとプロデューサーのジョン・コーツさんが温めていたものでした。コーツさんは、「TVカートゥーンズ」社のプロデューサーで、ビートルズの『イエロー・サブマリン』(1968年)やレイモンド・ブリッグズさん原作のアニメーション『スノーマン』(1982年)、『風が吹くとき』(1986年)、『ファーザー・クリスマス』(1991年)などを手がけてこられました。

プロデューサーのカミーラ・ディーキンさん=撮影・筆者

プロデューサーのカミーラ・ディーキンさん=撮影・筆者2002年に私とフィールディングさんは「ルーパス・フィルムズ」を創設しました。コーツさんは2012年に85歳で亡くなったのですが、彼は私たちに権利を譲渡し、作品を委ねてくれたのです。資金集めには7年半もかかりました。2014年にようやく資金が集まり、制作に取りかかることができました。

――ルーパス・フィルムズは本作の前に『スノーマン』の30年ぶりの続編である『スノーマンとスノードッグ』(2012年)を制作していますね。本作の作画技法と通じており、パイロットフィルムのような役割を果たしていたのではないですか。

ディーキン その通りです。しかし実は『エセルとアーネスト』の方が『スノーマンとスノードッグ』よりも先にスタートしていました。2007年から脚本や絵コンテを進めていたのですが、投資家たちが躊躇していて資金が集まらない状況だったのです。

チャンネル4に『スノーマンとスノードッグ』の企画を提案した際、私は「この作品は伝統的な作り方で作らなければなりません。オリジナル(『スノーマン』)に匹敵するものを作りたいので、お金がかかります。人材も時間も必要です」と主張したところ、幸運なことに予算が下りたのです。「もっと安くできないのか。コンピューターで作れないのか。中国に外注に出せないのか」等々と言われましたが、「イギリスでやることに意味がある。才能のあるアニメーターは別々の場所(欧州各国のスタジオ)で仕事をしている。彼らを1カ所に結集させて才能を開花させる場を作らなければならない」と考えたのです。

2012年のクリスマスに『スノーマンとスノードッグ』が放送され、1100万もの人が観たという高視聴率の結果が出ました。「みんな手描きのアニメーションが好きなんだ」と証明されたのです。それまでは「子供が好きなのはCGなんだ」「大人はアニメーションなど観ない」という声が多かったのです。しかし、放送されてみると大人からも手描きのルックが好きだという声があがりました。『スノードッグ』が大人気となったことで追い風が吹きました。長編のための訓練ができて、人材も集められました。その結果『エセルとアーネスト』を作ることができたのです。

『エセルとアーネスト ふたりの物語』 © Ethel & Ernest Productions Limited, Melusine Productions S.A., The British Film Institute and Ffilm Cymru Wales CBC 2016

『エセルとアーネスト ふたりの物語』 © Ethel & Ernest Productions Limited, Melusine Productions S.A., The British Film Institute and Ffilm Cymru Wales CBC 2016

レイモンド・ブリッグズ『スノーマン』(評論社)

レイモンド・ブリッグズ『スノーマン』(評論社)ディーキン それは嬉しいです。『スノーマン』はダイアン・ジャクソン監督と絵コンテを担当したヒラリー・オーダスさん、ジョアンナ・ハリソンさんという3人の女性たちが中心になって制作されたのです。ジョン・コーツさんが企画を持ち込んだ際、男性アニメーターたちは興味を示さなかったそうです。

スノーマンがバイクに乗るシーンはヒラリーさん自身のバイクなのです。絵コンテの段階で絵本通りでは尺が短すぎると分かり、間に「空を飛んでサンタに会いに行く」というエピソードを創作しました。ブリッグズさんは反対したのですが、いざ放送されるとそのシーンが大変好評でした。

ルーパス・フィルムズには、『スノーマン』で育ったアニメーターたちが、その技法を復活させようと集りました。ヒラリーさんは『スノードッグ』の監督、ジョアンナさんは美術監督を務めています。この作品のリードアニメーターの1人が『エセルとアーネスト』で監督を務めたロジャー・メインウッドでした。ブリッグズは彼が監督ならと、信頼してまかせてくれました。

――『スノーマン』は動画1枚1枚を色鉛筆やクレヨンで彩色していたと聞きますが、『スノードッグ』はデジタル技術で彩色されているようですね。

ディーキン 最初はオリジナルと同じく、アセテートフィルム(「セル画」)にワックスクレヨンで描くという技法で制作しようと考えましたが、アセテートがすでに入手できなくなっていました。また、すべて手描きで色を塗ると時間がかかり過ぎて現実的でないことも分かりました。そこで、『スノードッグ』では手描きの輪郭線をスキャンして、コンピューターでベースとなる彩色を施し、それをプリントアウトして、色鉛筆で手描きで上塗りするという技法で制作しました。

『エセルとアーネスト』に取りかかる前に高畑勲監督の『かぐや姫の物語』(2013年)をメインウッド監督と一緒に観ました。「スケッチの作画スタイルでルーズな線、これこそ私たちが目指すべきスタイルの作品だ」と思いました。メイキングのドキュメンタリーの中で高畑監督が大変なご苦労をされていることを知り、いろいろと学ばせてもらいました。長編アニメーションの監督は実写に比べてチームも大勢ですし、ストレスも大きい。しかし、メインウッド監督は誰に対しても笑顔で接していました。

『エセルとアーネスト ふたりの物語』 © Ethel & Ernest Productions Limited, Melusine Productions S.A., The British Film Institute and Ffilm Cymru Wales CBC 2016

『エセルとアーネスト ふたりの物語』 © Ethel & Ernest Productions Limited, Melusine Productions S.A., The British Film Institute and Ffilm Cymru Wales CBC 2016――『エセルとアーネスト』は『スノードッグ』と同じ技法で作画されたのでしょうか。

ディーキン 当初ロジャーたちは紙と鉛筆で描きたいと思っていました。まず、テストとしてアーネストがエセルをデートに誘うシーンを制作しようとしたのですが、いろいろと問題が発生しました。舞台は1920年代で、アーネストはピンストライプのスーツを着ており、そこにはボタンもネクタイもあります。プロポーションや時代考証など、あまりにもディテールの情報が大量に上乗せされるため、デジタル技術を使った方がいいかも知れないと気付きました。

「カートゥーン・サルーン」(アイルランドのアニメーションスタジオ)のポール・ヤングさんの勧めで、手描きのアニメーターが使いやすいというフランスで開発された「TV Paint」というソフトを導入することに決めました。作画監督のピーター・ドッドの発案で、ブリッグズのタッチを再現するブラシツールを開発することもできました。その結果、ブリッグズは原作を3年かけて描いたのですが、私たちは非常に複雑なキャラクターの作画をわずか9カ月ほどでほぼ完成できたのです。

幸運なことに、イギリス、フランス、ルクセンブルクなどヨーロッパ中で活躍していた優れたアニメーターを集められました。ピーター・ドッドは『イリュージョニスト』(2010年)に参加していたので、そのチームが来てくれました。また、マイケル・デュドク・ドゥ・ビット監督『レッドタートル ある島の物語』(2016年)が完成したばかりだったので、そのチームからも人を招くことができたのです。日本で活躍しているポール・ウィリアムズもその一人です。

『エセルとアーネスト ふたりの物語』 © Ethel & Ernest Productions Limited, Melusine Productions S.A., The British Film Institute and Ffilm Cymru Wales CBC 2016

『エセルとアーネスト ふたりの物語』 © Ethel & Ernest Productions Limited, Melusine Productions S.A., The British Film Institute and Ffilm Cymru Wales CBC 2016――ブリッグズさんの画よりも線描やマチエールが繊細で、顔や表情が立体的に描かれていますね。背景の家具や小物なども原作より細かく描きこまれています。背景に線描を加えているのも画面に統一感があって素晴らしいと思いました。

ディーキン ピーター・ドッドは3Dのようにすべてのアングルからキャラクターを描いてブリッグズさんのチェックを受けました。ピーター・ドッドとメインウッド監督は個人的に深い友情と信頼関係があったので連日討議しながら進めていました。美しい背景は美術監督のロビン・ショウの功績です。ロビンはルクセンブルクの「スタジオ352」で指導しましたが、彼はレンガの描き方にこだわり続けたので「レイモンド・ブリックス(レンガ)」というあだ名がついたほどでした(笑)。

イギリスではCMでは手描きのアニメーションは制作されていましたが、長編は20年ほど作られていませんでした。『エセルとアーネスト』が成功したことで、参加したアニメーターたちは以降も30分の作品などを手がけるようになったのです。手描きのアニメーターたちは、それまでストーリーボードの依頼だけで(本編はCG制作のため)アニメーションに関われないことが多かったので、喜んでいました。こうした状況は「イギリスにおける手描きアニメーション技術の復興」と言っていいのではないかと思っています。

――冒頭部分にレイモンド・ブリッグズさん本人が出演します。その意図を教えていただけますか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください