大河ドラマが描いた/描かなかった朝日新聞社 その3

2019年11月09日

NHK大河ドラマ『いだてん』での朝日新聞社のシーンでは、史実とフィクションが、どう描かれ、あるいは描かれなかったのか。報告の3回目は、緒方竹虎のセリフで、社内にいるとされた「子供」のことから始める。

1936年(昭和11)の二・二六事件で東京朝日新聞社が襲撃された時、社内に入ろうとする将校たちを、リリー・フランキー演じる緒方竹虎がこう言って押しとどめる。

「ちょっと待ってくれ、中には女・子供もいる。まずはそれを出す」

ドラマの朝日新聞社のシーンで、はて? 子供の姿があったっけ? と思われる方もいらっしゃるだろう。

乳幼児や児童がいたわけではない。緒方が言及した「子供」とは、記者や、記者が書いた原稿を直したり、記者に指示を与えたりするまとめ役の「デスク」をサポートしていたアルバイト学生のことだ。基本は男子学生で、当時は「子供さん」と呼ばれていた。「こどもさん」と書いた記録も多い。

大阪朝日新聞の編輯局内で働く「子供さん」=明治の末ごろ

大阪朝日新聞の編輯局内で働く「子供さん」=明治の末ごろ「子供さん」は編集部門のデスクの近くに待機していた。

デスクが記者の原稿に青鉛筆で修正や書き込みを加えて仕上げれば、その原稿の束を、ニュース価値の判断と紙面レイアウトをする整理記者のところに急ぎ届ける。

活字で記事ごとに組んだ小刷りができれば、校閲係のところに急ぎ届ける。

紙面の試し刷りができあがれば、デスクや記者たちに急ぎ届ける。

ドラマでも、満州事変の号外が配られるシーンなどでは、学生服の「子供さん」が号外の刷りを持ってくる姿が、チラと映っていた。

特に急を要するときは、記者の脇に立ち、記者が原稿を1枚書くたびに、それを受け取ってデスクに渡した。カーボン複写で記事を書く場合は、原稿の用紙にカーボンを挟む。

とにかく「急いで動くこと」が肝要で、長い廊下などは(本当はいけないのだが)全力疾走していた。いわば、新聞制作現場の「いだてん」たちだ。

1958年ころの編集局。「子供さん」が赤鉛筆を素晴らしい速さで削っていた=週刊朝日奉仕版朝日新聞からみた明治大正昭和から

1958年ころの編集局。「子供さん」が赤鉛筆を素晴らしい速さで削っていた=週刊朝日奉仕版朝日新聞からみた明治大正昭和から社内の業務に慣れてくると、外から記者がかけてきた電話を受けるとか、写真の現像や焼き付けをするとか、サポートを超えた仕事をしていた人たちもいた。

「子供さん」の仕事を通じて新聞編集の面白さや意義を感じ取って、新聞社に勤めるようになった人たちも少なくない。

主に働いていたのは、学生服を着る年齢の青年だったが、戦争で若者が戦場や軍需工場へと駆り出されると、もっと若い男子、そして女子の「子供さん」が採用された。1944年(昭和19)9月の社内報には、東京本社で、男女別の数字は無いが、約60人がいたことが記載されている。

このサポート役は、現在も新聞社内で活躍している。学生だけでなく、パートで働く社会人の方もいる。

ただ、「子供さん」という呼び方は使われていない。筆者が入社した1980年(昭和55)のころは、そう呼んでいる社員たちもいたが、すでに当時はサポート役のほとんどが大学生以上の年齢であり、「子供」と呼ぶことをよしとしない考え方になっていった。現在では男女大学生が「編集アシスタント」、通称「原稿係」として、そして社会人が「編集パートナー」として働いている。

大河ドラマ『いだてん』の朝日新聞編輯局の場面。

阿部サダヲ演じる田畑政治が鉛筆を走らせ、こうじゃない!とピッとはぎ、くしゃくしゃと丸めては捨てる。麻生久美子演じる酒井菊枝が、田畑の電話を受けて速記で書き取る。そこで使われていた用紙は、マス目が無いザラ紙だったことに気づいた視聴者もいらっしゃるだろう。

朝日新聞社内ではこれを、ザラ紙の原稿用紙、「ザラ原」と呼んでいた。

「ザラ原」の束。閉じるために貼り付けた薄紙には朝日新聞の社章が印刷されていた

「ザラ原」の束。閉じるために貼り付けた薄紙には朝日新聞の社章が印刷されていた記者はこれに、大きな文字で、1枚に3行程度の見当で原稿を書いた。

デスクが青鉛筆で書き込みをして、ごちゃごちゃになった原稿でも、活字を拾って記事に組む係が読み取りやすいように、行間を広くとる書き方である。

書き損じたら、その紙は捨てて、新しい紙に書き直した。線を引いて書き直すより見やすいし、当時の消しゴムでは、こすると薄い紙のザラ原は破れやすかったからだ。

戦後、昭和30年代に「漢字電信機」が実用化された。手書き原稿を見ながら、パンチャーが文字盤をタイピングすることで、自動的に活字組みが行える機械だ。そのパンチャーがリズム良くタイプできるように、ザラ原1枚に5文字×3行で書くルールになった。

新聞の記事はたいてい数十行になるので、記事1本につき、ザラ原は何十枚もの束になった。

「ザラ原」の用途は、原稿を書くためだけではなかった。おやつのお裾分けを受ける皿、ミカンの皮や濡らしたタバコの吸い殻をくるむゴミ袋……多くの経験者が思い出を残しているが、先の回にも紹介した熊倉正弥『言論統制下の記者』も、次のように描写している。

「この原稿用紙ほど用途のひろい、記者にとって切っても切れない存在はないだろう。記事を書くのはむろん第一の使用法だが、メモをとり、時間つぶしにムダ書きをし、ハナをかみ、靴をみがき、洗面所で洗った手をふくハンカチがわりとなり、机の上に湯のみから少し茶をこぼして、この原稿用紙をゾウキンがわりにして机をふき、などである」

1879年(明治12)1月22日に大阪府に提出した事件取材方御願

1879年(明治12)1月22日に大阪府に提出した事件取材方御願これは、朝日新聞が1879年(明治12)に大阪で創刊した時から使っている社章だ。

同年1月22日、朝日新聞は大阪府に、創業者の村山龍平名で、警察が関係する事件や事故の現場に記者が立ち入ることを許可してほしいという願いを出している。その中に「別紙写の通目印」として「小旗幷提灯」を携帯するとしている。つまり、現場には、朝日新聞の関係者である印として、別紙の通りのマークを付けた小旗や提灯(ちょうちん)を持っていきます、というただし書きだ。

袖に社章を付けた服を紹介する1881年(明治14)12月25日朝日新聞4面の社告

袖に社章を付けた服を紹介する1881年(明治14)12月25日朝日新聞4面の社告1880年(明治13)9月8日に大阪府知事に出した「出火ノ節人足火事場へ立入御願」では「社の印を附したる法被を着させ」とあり、翌81年(明治14)10月27日紙面の「政談大演説会」の記事中には「三社(朝日と他の2社を指す)の徽号を印せし紅毬燈を」という記述がある。そして同年12月25日と27日の朝日新聞4面の社告には、「旭日(あさひ)の徽章(しるし)ある洋服を」の記述と図版 が記載されている。それと前後して、販売店の看板、販売員の帽子、輸送車の荷台などにも使っていた。

朝日新聞の「社旗」は、この社章を左右に分割したデザインだ。右方向に光が放射しているのを東京本社と北海道支社で、左方向に放射しているのを大阪、西部、名古屋の各本社で使ってきた。東京朝日新聞は1888年(明治21)7月10日に創刊しており、その後しばらくしてから左右に分割した社旗が使われるようになったものと推定されている。

ただ、左右分割した社旗も、分割していない社旗も、ともかく現段階で筆者が確認できている社旗の最初期の写真は、1904(明治37)年2月8日、日露開戦で大阪・蔵屋敷の朝日新聞社屋前で気勢を上げる人たちを写したものだ。赤地らしい円に白らしい「朝」の文字が入り、周囲に放射光をあしらった旗が写っている。

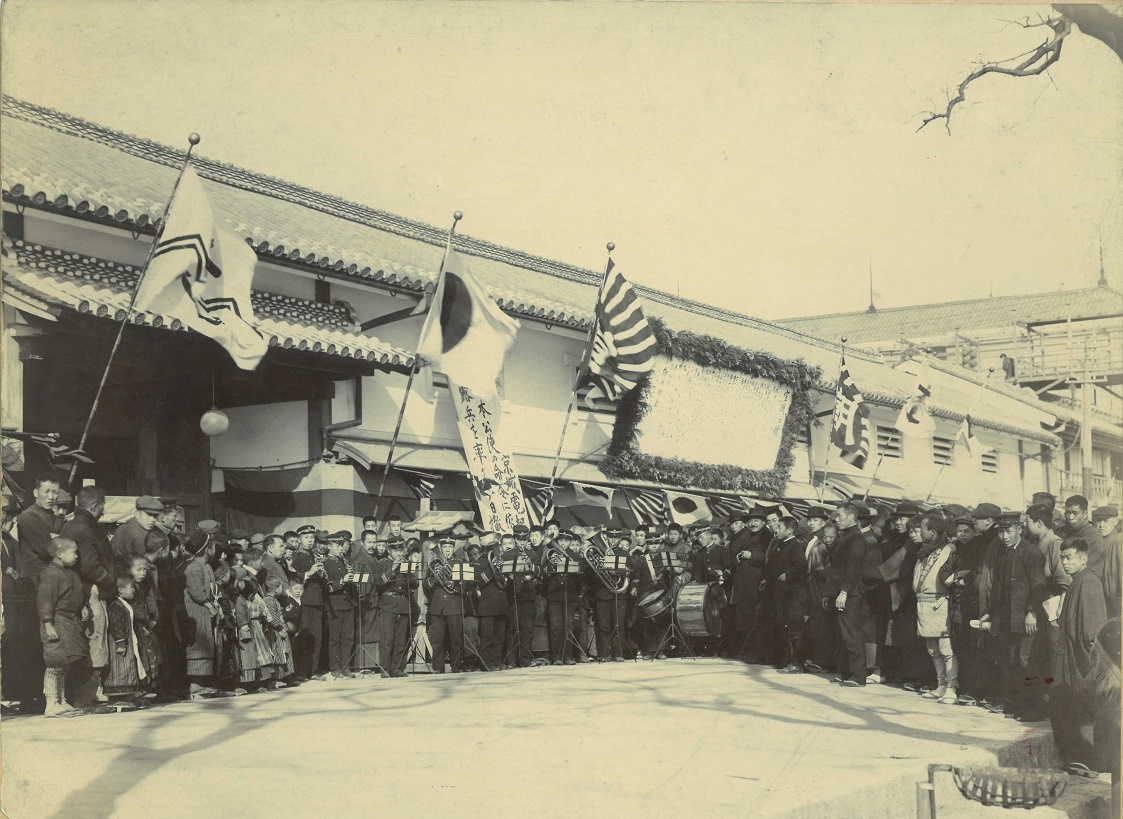

1904年(明治37)2月8日、日露戦争開戦に対して気勢をあげる市民たち=大阪朝日新聞前

1904年(明治37)2月8日、日露戦争開戦に対して気勢をあげる市民たち=大阪朝日新聞前

1915年(大正4)10月10日に夕刊発行の祝賀宣伝で、販売関係者たちが社章をあしらった旗で行列をした。後ろは大阪朝日新聞新築中の仮社屋

1915年(大正4)10月10日に夕刊発行の祝賀宣伝で、販売関係者たちが社章をあしらった旗で行列をした。後ろは大阪朝日新聞新築中の仮社屋社章が旗という形になって、使用する機会は格段に増えた。

甲子園球場での野球大会など社の主催事業の会場に張り出し、社内でも新年会や創刊周年記念行事などで掲げた。万国旗ではなく、すべて社旗で飾ったイベントもあった。自動車を取材に使うようになると、社旗をはためかせて現場に走っていた。

戦争のとき、朝日新聞の同僚たちが寄せ書きをした社旗を持って兵士として戦場に赴いた人たちも多い。

1932年(昭和7)1月、満州事変から数カ月後の社内報には、こんな見出しの記事もある。

「偽降戦法」を防ぐ 紅ゐの朝日社旗

(要旨)最初は白旗で投降するかと見せかけ、それが奏功しないとなると日章旗を翻して欺こうとする敵兵の戦法に、日本軍は多数の犠牲を出した。このため、日章旗は必ず2本を翻すようにと各旅団が全軍に訓示したが、そのようななかで、朝日新聞の社旗は一見して日本のものと知れるので、味方の識別に役立っている。

社旗を押し立てて攻め入ったわけでは、決してない。軍隊という組織で私企業の旗を軍旗の代わりのように使うことなど、許されないことだ。

これは、敵味方が膠着していた状況の中で、2本目の日章旗の代わりに、社旗が使われたという話だろう。部隊の中に朝日出身の兵士がいて、彼が持参していた社旗だったのだろう。社報の記事は戦意高揚をはかるような書きぶりなのだが、このころはすでに戦死した同僚たちもいた。文字面の通りに受け取るよりは、情報統制のなかで、戦場の実態を伝えようとした記事だったと考えられる。

戦場で持ち主の手を離れ、まわりまわって日本に戻ってきた社旗もある。今日でも、アメリカのネットオークションに、日本軍の旗であるかのように誤記された社旗が出品されることがある。

次回も史実とフィクションをめぐる報告を続けますが、前回11月2日正午公開の記事は、同夜10時25分ころに、一部改訂しました。その前にお読みになった方は、改めて目を通していただければ幸いです。主な改訂は、二・二六事件の時、東京朝日新聞の社内で働いていた女性エレベーター係への言及です。当時のことを、以下にもう少し補足します。

東京朝日新聞社は1927年(昭和2)3月20日に有楽町に移転した。新ビルには4基のエレベーターがあり、14人の男性の「エレベーター運転手」がいた。若い人は「エレベーターボーイ」とも呼ばれた。34年(昭和9)4月から5月にかけ、その一部が5人の女性と入れ替わった。当時の呼び名は「エレベーターガール」。二・二六事件の日は、そのうちの1人が朝8時に出勤していた。

緒方竹虎が二・二六事件で東京朝日新聞を襲撃した将校と対面した時、3階の編輯局から1階の玄関までの行き来に利用したエレベーターは彼女が操作した。緒方は後年の回想で、そのエレベーター係の女性について「感心した。実に落ち着いていたので、私もだいぶん気が鎮まった」と述べている。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください