“ポスト2020”を前に、廻ってはいけないカーブを廻った……

2019年11月11日

いったいそのとき、どんな状態に置かれているかは分からないが、ずっと何年かたって今年の夏から秋にかけての季節を振り返ったとき、いかなる思いがわれわれの頭をよぎるのだろう。

そんなことを考えてしまうのは、少なくとも出版界に身を置く立場としては、この季節、廻ってはいけないコーナーを廻ってしまったという気がしてならないからだ。

それが決して大仰なもの言いでないことは、偶々(たまたま)ツイッター上で出会ってしまった小田嶋隆氏の次のような言葉を置くとはっきりする。

「出版は、恥ずかしい仕事になった。私は本気でそう思っている。立派な本を出している良心的な出版社も、一方では、クズ本を大量発行している。尊敬している編集者の多くもまた、時に、劣悪な書籍を制作している。そうしないと食っていけない。われわれはスカベンジャーなのかもしれない」(2019/8/24)

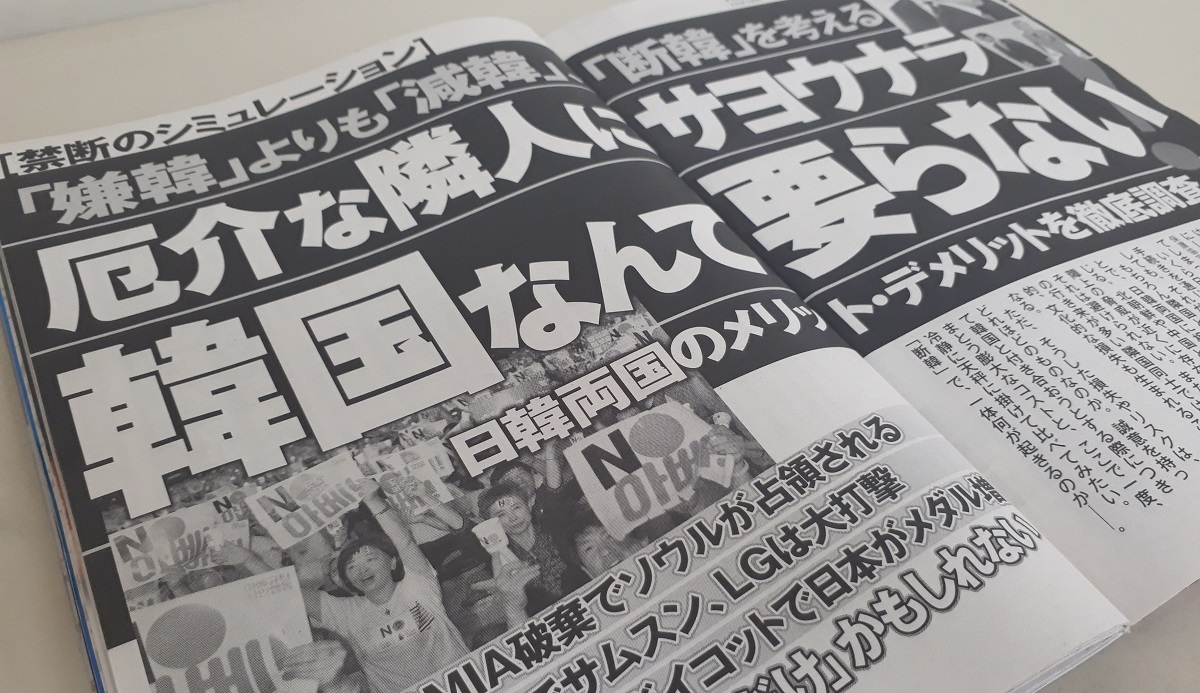

小田嶋氏の言葉は、ツイッターに限らず目に触れれば必ず読んでしまう。ひと言でいえばファンなのだが、それにしてもこの言葉はグサリと胸を抉(えぐ)った。このツイートは「週刊ポスト」の「韓国なんて要らない」という特集がさまざまな批判に晒されている渦中に発せられたものだが、どんな文脈で出てきたのかを示すために、先行するツイートを引用する。

「出版業は、この20年ほどの間に、人間の精神に関する屎尿(しにょう)処理業に変貌した感じだ。放送も新聞も劣化しているとは思う。メディアはどれもこれもひどいことになっている。しかし、最も邪悪なコンテンツは、もっぱら出版の世界から発信されている。同業者の顔を見たくない気持ちが日に日に強まる」(同)

「雑誌の見出しや単行本のタイトルを眺めるに、うちの国の書店の店頭は、すでに観戦(原文ママ)前夜だ。もちろん書店のせいではない。書棚に他民族への憎悪を煽るコンテンツが並んでいるのは、われわれ出版業界の人間が、そういう言論を商売にすることを意図的に選び続けていることの結果だ」(同)

「週刊ポスト」問題についてはここで多くを論ずるまでもない。この「論座」でも小学館のOBである児童文学者・野上暁氏からの手厳しい批判(「“断韓”「週刊ポスト」を、小学館OBが叱る!」)があるし、政権と結託して嫌韓を煽るジャーナリズムのクソさ加減は強まりこそすれ冷静な判断による業界の自浄作用は皆無だ。自浄どころか、それのどこが悪い、と開き直る厚顔さえも想像できる。

「週刊ポスト」2019年9月13日号の特集「韓国なんて要らない」

「週刊ポスト」2019年9月13日号の特集「韓国なんて要らない」厚顔といえば、出版界におけるこの夏の一連の出来事は、5月の連休明けあたりから出来していた幻冬舎問題から地続きに起こっていることを忘れてはならない。これもツイッター上におけるやりとりが端を発していて、幻冬舎社長である見城徹氏が、自社から出した百田尚樹氏の『日本国紀』をめぐる作家・津原泰水氏とのやりとりのなかで、同著がウィキペディアからのコピペを多用していることを取り上げて批判する津原氏に対して、やはりかつて自社から出版した氏の本(『音楽は何も与えてくれない』)の実売部数を晒して攻撃したというものだ。

その行為の不当さは当事者である津原氏のみならず何人かの作家や編集者が名乗って非難したとおりだと思うし、百田尚樹氏と『日本国紀』の酷さを取り上げて論ずるのも退屈なのでやめるが、ひとつだけ今回の出来事が出版史上に遺す疵(きず)について述べれば、それは幻冬舎という出版社が、「紙の本」がもつ信頼性を自ら放棄したということに尽きる。

それは実に単純なことで、いったん校了し発行した書籍の内容を改変した場合は、「第二版 初刷」、「第二版 2刷」「第三版 初刷」「第三版 2刷」……というように、「版を改める」という標(しるし)を奥付に残さなくてはいけないのだが、『日本国記』においてはそれをしなかった。読者や識者から指摘を受けるたびに、まるで単純な誤植を直すかのようにコソッと訂正して重版を重ねた。けれどもそれは明らかに誤植とは次元を異にする「内容の改変」である。

その行為は人手をかけコストをかけてでも「紙の本にする」べき言葉の価値、言葉の重量を自ら軽んじてしまったことになる。

この問題でもうひとつ気になることがある。それは出版社勤めのサラリーマン編集者を経験した身だからこそ想像に難くないのだが、幻冬舎内部、あるいは著者群も含めての関係者の間に、明らかな「分断」があった、あるいは少なくとも「内面の分断」があったのではないか、ということである。

というのも漏れ聞こえてくる関係者の言葉からは、「せっかくのベストセラーの売れ行きをなんで邪魔する?」という販売サイドからの当然の圧力と、有無を言わせぬ同調圧力を強く感じるからだ。口には出せない……だから「内面の分断」なのである。そしてこの「分断」は、幻冬舎のみならず、出版社を含むあらゆる言論機関、ひいては日本全国の企業社会に蔓延しているのではないか。

百田尚樹著『日本国紀』は昨年から今年にかけて最も売れ行きの良かった本の一つだ

百田尚樹著『日本国紀』は昨年から今年にかけて最も売れ行きの良かった本の一つだ「分断」といえば、やはりツイッター上のことになるが、この夏、忘れられない言葉に出会った。それは小沢一郎氏の次のようなツイートである。

「政権がここまで空気を変えた例もまた珍しい。何より社会の分断が進み、異なる意見を持つ人々の対立が深まり、『憎悪』が前面に出るようになった。醜いヘイトも随分増えた。こうした中、政権は社会の統合を図るというより、一つの価値観を押し付けようとしているように見受けられる。非常に危険である」(2019/9/8)

一見、何も特別なことを言っていないように思えることそれ自体が恐ろしい。どうやら無痛症にかかってしまったようだが、しかしこの言葉が意味していることを噛みしめると、つくづく恐ろしい。またこの言葉が、政治の世界の表舞台も裏舞台も熟知している小沢氏の口から(おそらくは吐息混じりに)ポソッと出ているところが、また恐ろしい。

なるべく「異なる価値観」を容れぬこと。すなわち「精神の鎖国状態」にこの国はもう入ってしまっているのではないか。そんな国で行うオリンピックとは、いったいどういうものになってしまうのだろう。

この夏、「分断」を超えて「異なる価値観」を持っていると思しい隣人の口からもおしなべて聞かれたのは、来年のオリンピックへの不安である。それは主に「異常な暑さ」を心配してのことだが、その他にも涼しさを演出する「朝顔の鉢」だの、人工雪を降らそうだの、汚物まみれの海での水泳だの、不安を通り越してあきれ返る事柄のオンパレードには、さすがに思想信条を超えたところに訴えかける何物かがあるのだろう。

この「暑さ」に対する不安はドーハで行われた世界選手権マラソンで顕在化し、ついにIOC(国際オリンピック委員会)会長バッハ氏のひと言で、東京オリンピックのマラソン、および競歩の開催地は札幌ということになった。

いわば「外圧」によって最悪の事態は避けられたともいえるが、世界からどう見られようと構わないという「精神の鎖国状態」がもたらしたもっと酷いものがある。

それは、「旭日旗の会場持ち込み」に対して「まったく問題ない」と下した政権の判断である。もちろん背景には韓国との軋轢があるには違いないが、あまりに愚かなこの判断に、ジャーナリズムと等しくこの国全体もまた、廻ってはいけない大きなカーブを廻ってしまったと感じた人は少なくないだろう。

そしてなかには、千駄ケ谷の駅のあたりにたむろする旭日旗を持った面々、新国立競技場の観客席に我がもの顔で陣取る輩の姿を具体的に想像した人もいるにちがいない。

2020年東京五輪でもこういう光景が見られるのだろうか=2013年7月28日のサッカー東アジア杯の日韓戦 提供・東亜日報

2020年東京五輪でもこういう光景が見られるのだろうか=2013年7月28日のサッカー東アジア杯の日韓戦 提供・東亜日報そのおぞましい光景を目の当たりにして、初めてわれわれはどこまで来てしまったのかに気付くのだろうか。角を曲ってしまったらもう止めることはできないということは、身にしみて弁(わきま)えているはずのわれわれが、ついに歴史から何も学ばなかったということが、その時に明らかになるとしたら……。

ただひとつの救いは、このオリンピックが「ほんとうの終わり」の代替行為であると考えることだと思う。「ほんとうの終わり」が来る前に、覚醒する機会が与えられたのだと。

ここで初めて今回のタイトルに戻る。

「恥ずかしい仕事」に落ちぶれてしまった出版業に〈誇り〉を取り戻すにはどうしたらいいか。また〈誇らしい〉日本を世界に示そうと、嘘をつきまくって招致してきたオリンピックが、最も〈誇らしくない〉ものになりそうな現実を前に、われわれは何をどう考えたらいいのか。

ふたつの問いかけの中心にある〈誇り〉という日本語が、ここ数年ですっかり本来の意味を捩じ曲げられてしまったもののうちの一つであることを、われわれはもっと深刻に捉えてもいい。

オリンピックが終わった後の廃墟に立って、出版ジャーナリズムはどうあるべきか。

そのヒントは「いま、ここ」にしかないはずだ。 (つづく)

*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください