装丁や形から考える本の歴史と性格

2019年11月16日

巻いたり、折ったり、貼り合わせたり……古い書物にはいろいろな形、大きさ、デザインがあります。そんな装丁の違いや、さまざまな姿によって分かる、古典籍の性格についてお伝えします。

折本を広げる入口敦志・国文学研究資料館教授。左は筆者=2019年10月5日、京都市で開かれたワークショップ

折本を広げる入口敦志・国文学研究資料館教授。左は筆者=2019年10月5日、京都市で開かれたワークショップ木や竹に文字を記した木簡(もっかん)や竹簡(ちっかん)を除けば、東アジアの書物で最も早く登場したのは、巻物。私たちは「巻子本(かんすぼん)」と呼んでいる。紙を継ぎ足せばどんどん長くでき、巻くだけだから、作るのに特別な道具や技術を必要としない。単純な形態だ。

巻子本を見る時、通常は、全てを広げるのではなく、右手で見た箇所を巻き取りながら、左手で新しい箇所を開いてゆく。一度に肩幅くらいの長さしか開かないため、最後まで見るには時間がかかる。見たい箇所をパッと開くこともできないので、調べものには不便であり、巻き取りの手間があるため、読むのにある程度時間がかかる。

そこで登場したのが「折本(おりほん)」だ。これは長い紙を、山折りと谷折りを交互に繰り返すことによりジャバラ状にしたもの。今でもお経などはこの形なので、お寺などで目にする機会があると思う。

ジャバラなので目的の箇所をすぐに開くことができ、見終わった後に巻き戻す必要もない。巻子本よりも大分手軽になった。

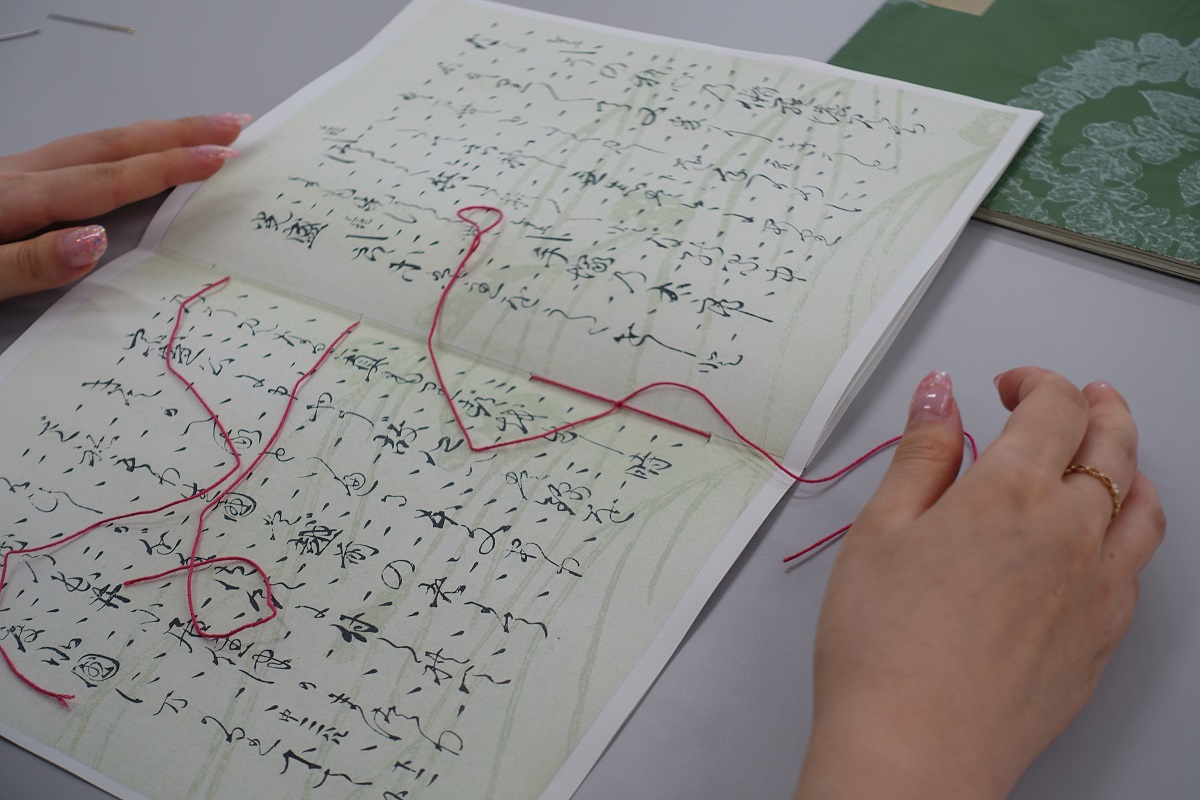

針を2本用いて、紙の束を綴じる「列帖装」

針を2本用いて、紙の束を綴じる「列帖装」最初にできたのは、二つ折りにした紙の折り目の端を糊(のり)で貼り合わせ、重ねてゆく「粘葉装(でっちょうそう)」。一気に手軽で持ち運びやすくなったが、糊のところが虫に喰われやすかったり、糊をつけた部分が開きにくかったりと、不便な点はまだ残る。

そこで糸を使って綴じる装丁が登場した。

まず、紙を何枚か重ねて二つ折りにした束同士の折り目の側を糸で綴じる「列帖装(れっちょうそう)」。さらに、折り目と反対側を綴じる「袋綴(ふくろとじ)」ができる。糸を使うことで強度が増し、糸が切れても、綴じ直して簡単に修理できるようになった。

書籍は、装丁技術の発達により、より気軽で身近な存在になった。

古典籍は様々な形をしている

古典籍は様々な形をしている現代の私たちも、本の「形」によって、読み方を変えている。辞書や図鑑、分厚い専門書などは、机の上で開くことが多いだろう。一方、文庫や新書など軽装の本は、持ち歩いたり、時には寝転んで読んだり、気軽に扱いやすい。

古典籍の場合、その差はさらに明確だ。形によって、どのようなジャンルの本なのか、どのように扱われていた本なのかが分かる。

たとえば巻子本は、大切な物事や、秘しておくべき事柄を記すときに用いられる。前回の原稿にあった、その書物の成り立ちや由来を記した大切な「奥書」は、長い紙の最後に記してあるため、簡単にはそこへたどりつかない。たとえば和歌の秘伝などは、巻子本に記され密やかに伝えられるのにふさわしい。

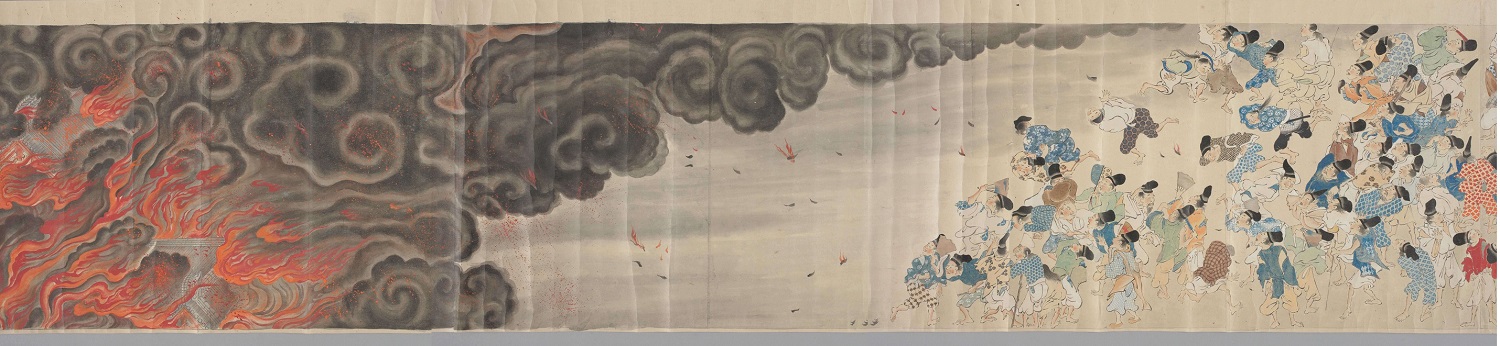

また、巻子本には、絵と相性が良いという特徴がある。物語の流れを文字と絵で追ってゆくのに適しており、多くの絵巻物が伝えられている。

最も有名な絵巻の一つ「伴大納言絵詞(ばんだいなごんえことば)」(江戸期の写本、部分、国文学研究資料館蔵)。貞観8年(866)に起きた平安京大内裏の応天門炎上をめぐる、大納言・伴善男の陰謀を描く。右から左に絵巻を開いてゆくと、驚き騒ぐ人々の視線の先に燃え上がる炎が

最も有名な絵巻の一つ「伴大納言絵詞(ばんだいなごんえことば)」(江戸期の写本、部分、国文学研究資料館蔵)。貞観8年(866)に起きた平安京大内裏の応天門炎上をめぐる、大納言・伴善男の陰謀を描く。右から左に絵巻を開いてゆくと、驚き騒ぐ人々の視線の先に燃え上がる炎が現代の文芸や漫画、美術などに大きな影響を与えている『百鬼夜行』は、鳥山石燕(とりやま・せきえん、1713~88)の絵本が有名だが、さまざまな絵師によるバージョンがあり、その多くは巻子本の形で残っている。開くまで先を見ることが出来ないから、さまざまな妖怪たちが次々と現れ、その度に驚きを生む、しかけ本のような感覚で楽しまれた面もあっただろう。

便利で手軽な袋綴の書籍が多く出版された江戸時代も、巻子本はなくならなかった。巻子本どころか、それまで登場した全ての装丁が作り続けられている。

東アジアの書物に詳しい国文学研究資料館の入口敦志教授によると、これは大変珍しいことらしい。日本の文化に大きな影響を与えた中国や朝鮮半島では、便利な装丁が登場すると、まるっきり変わってしまうとのこと。日本においては本の内容だけでなく、形が重要だったのだということが分かる。

東アジアの本の形については、こちらの解説が詳しい。

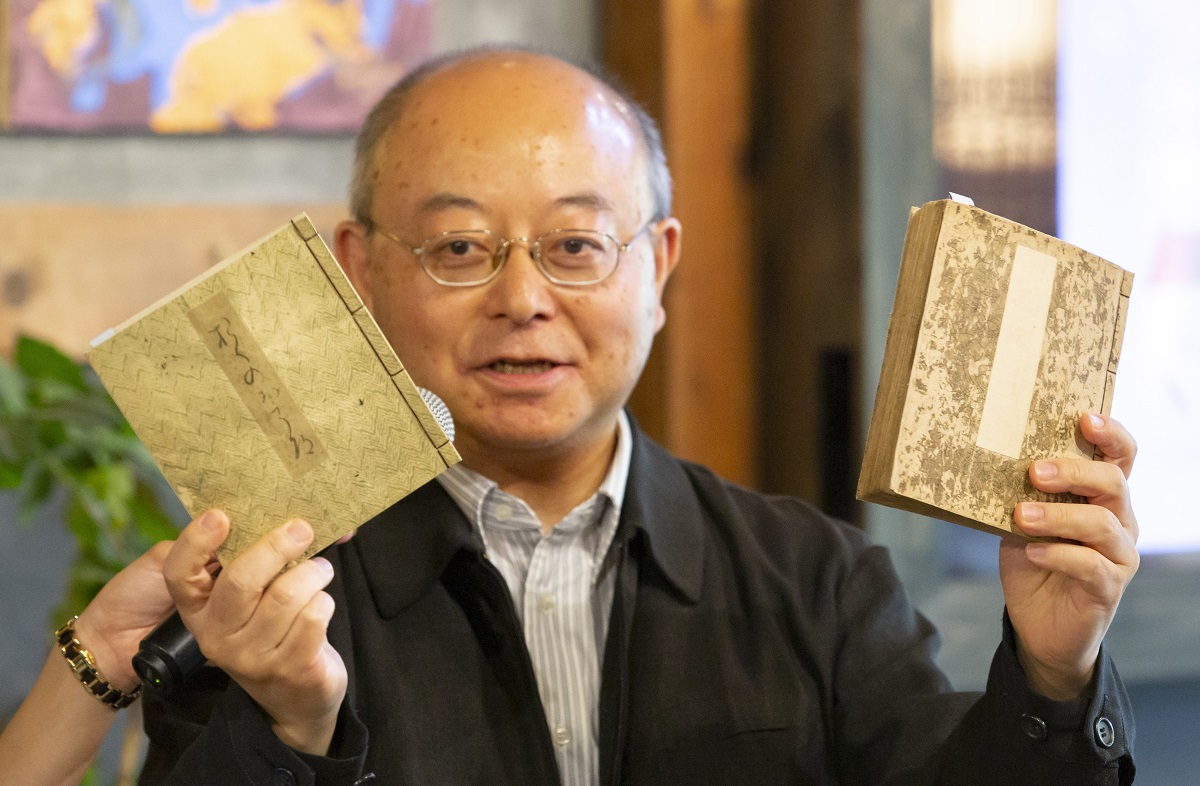

素龍が清書した『奥の細道』のレプリカ(向かって左)と、それを模して寛政年間に出版された本を比較する入口敦志教授=2019年10月5日、京都市

素龍が清書した『奥の細道』のレプリカ(向かって左)と、それを模して寛政年間に出版された本を比較する入口敦志教授=2019年10月5日、京都市いにしえの人々は、本の「形」にも、深い思いを寄せていたようだ。

たとえば中国の書籍が縦長だという習慣に則り、日本で出版された漢詩の本も縦長に仕立てたり、和歌の本は「桝形本(ますがたぼん)」と呼ばれる正方形の本に仕立てたりする。

俳人・松尾芭蕉(寛永21~元禄7年〈1644~94〉)も本の「形」を大切に考えていたようだ。

芭蕉は元禄2年(1689年)3月から元禄4年(1691年)10月にかけて東北を旅して紀行文『奥の細道』を著し、推敲を重ねた上で、能書家の素龍(そりゅう)に清書させ、それを、死の直前まで手元に置いていたという。

これが桝形本であった。芭蕉が『奥の細道』を、和歌を記すような形態の書籍に仕立てたことは、彼が自分の営みを文学史上どのように位置づけようとしていたのかを考える上で注目に値する。

さて、芭蕉の死後、『奥の細道』は弟子たちによって出版される(元禄15年〈1702〉)。その底本となったのは、芭蕉が最後まで持っていた物であり、本の形や字の配置なども同じであった。

出版されれば、『奥の細道』の“内容”は、広く行き渡る。しかし芭蕉を敬愛する人々が欲しいのは、芭蕉が持っていた本と同じものだったのである。

その後も『奥の細道』は版を重ねるが、やはり同じ形で出版されたのであった。

古典籍では、本の大きさと内容が結びついている場合が多い。基本的に大きな本は格が高く真面目、小さな本は手軽で柔らかい。漢詩や、特に江戸時代、多くの注釈書が作られた源氏物語や伊勢物語といった日本の古典は前者、絵本や、滑稽な読み物などの娯楽本は後者だ。

こういった認識は江戸時代に、はっきりと存在していたようだ。

『御存商売物(ごぞんじのしょうばいもの)』(山東京伝作・画)は、さまざまな本が、その内容や見た目などに合わせて擬人化された絵入りの読み物だ。天明2年(1782)に、江戸で刊行された。それまでは京都や大阪が文化の中心地だったが、江戸でもこのころから、新興文芸が次々出現した。流行に敏感な人たちの人気を集めつつあった新ジャンル・黄表紙である。

『御存商売物』。各人物の着物に〈青〉〈黒〉など名前の一部が記されている(東京大学総合図書館蔵)

『御存商売物』。各人物の着物に〈青〉〈黒〉など名前の一部が記されている(東京大学総合図書館蔵)『御存商売物』の中では、これまで江戸で愛されてきた「黒本」や「赤本」といった、昔ながらの絵本が、「青本(=黄表紙)」などの新興勢力のせいで肩身の狭い思いをしていると思いこみ、流行中の「青本」や「一枚絵」(役者絵。厳密には本ではないが、青本の仲間として描かれる)に嫌がらせをするが、わけを聞いた「唐詩選」と「源氏物語」に諭される。

作中で、黒本・赤本・青本などという名前で呼ばれているもめ事を起こした本は、新旧の違いはあるが、いずれも「草双紙(=絵本)」というジャンル。

一方、「唐詩選」や「源氏物語」といった真面目な古典は「物の本」と呼ばれ、格上の存在であった。雨の日にこたつの中で暇つぶしに読むような草双紙とは「格」が違い、床の間などに大切に飾られ、見台や唐机の上で読むものだ。挿絵でも、仲裁役の二人(二冊)は武士の姿で上座に、青本や黒本などは町人の姿で下座に描かれ、本としての身分が異なることを示している。当時一流のお洒落な男性として登場する青本も、「見台へのる衆はまた格別だ」と、「物の本」へ敬意をはらっている。

『御存商売物』について、もっと深く知りたい方は、鈴木俊幸『江戸の本づくし―黄表紙で読む江戸の出版事情―』(平凡社、2011年)をご覧ください。

さて、古典籍の実物に触れてみたくなった方もいらっしゃるだろう。

国文学研究資料館や国立国会図書館、全国各地にあるさまざまな資料館・文庫など、古典籍を所蔵する機関は数多い。必要な手続きを行えば、研究者でなくとも利用できる施設や資料は案外たくさんある。

東京の神保町や京都の寺町などの古書店街にも古典籍を扱う専門店がある。そういう店も参加する各地の古本まつりなどは、最も気軽に古典籍を手に取ることのできる機会かもしれない。

見る前に手を洗う、紙をこすらない、汚さないなど、基本的なルールさえ守れば、古典籍には誰もが接することができる。長い時間の中、人の手から手へと受け継がれ、この先の未来へ残すべき知的財産だということを意識しながら、ぜひ現物に触れていただきたい。詳しくは、堀川貴司『書誌学入門―古典籍を見る・知る・読む―』(勉誠出版、2010年)をどうぞ。

国文学研究資料館主催

企画展示「本のかたち 本のこころ」

企画展示「本のかたち 本のこころ」

世界でも稀な量と種類の多様さを誇る日本の古典籍の豊かな広がりを原本の展示で紹介する

◇2019年12月14日まで(日曜、祝日休み)

午前10時~午後4時30分(入場4時まで)

◇東京都立川市緑町10-3

国文学研究資料館1階 展示室

◇入場無料

南側エントランスホールは工事中のため入場は北側入口から

土曜日の入場は北側通用口から

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください