2019年11月12日

今年の東京国際映画祭(以下「東京」)のグランプリがデンマーク映画『わたしの叔父さん』(フラレ・ピーダセン監督)というニュースを見て、「またか」と思った。もちろんそれなりのレベルの映画だが、この種の地味で誠実なリアリズム作品は、日本で毎月のように公開しているし、海外のどの映画祭でもメインのコンペで最高賞を取ることはないだろう。

というより、コンペには選ばれない。これが最高賞ということが、この映画祭のレベルを示している。昨年(2018年)最高賞の『アマンダ』(ミカエル・アース監督、今年『アマンダと僕』として公開)は珍しく抜きんでていたが、ずっと前から「東京」の最高賞はおおむねこの程度だった。

いったいこの停滞感はどこから来ているのか。「東京」がダメなことは2012年に5回連載で「東京国際映画祭はどこがダメなのか」を書いて以来、毎年のように書いている。「ワールド・プレミア」(世界初上映)が揃わないこと、一応プログラマーはいても顔のあるディレクターがいないこと、その結果外国から評論家やバイヤーが来ないこと、会場がシネコンになり映画祭に向いていないこと、プレスの扱いがひどいことなど。

ここで書き始めて以来7年間で、映画祭トップは依田巽、椎名保、久松猛朗の各氏の順に代わったが、コンペのプログラマーは矢田部吉彦氏、アジア部門は石坂健二氏と変わらない。依田氏はエコ志向を前面に出し、椎名氏は政府の予算が増えたこともあってアニメ部門や「Japan Now」などの部門を新設した。久松氏は予算が減りつつあることもあって「何もしない」音無し戦法で、3年目を迎えた。

むしろ昨年ここに書いたように、この3年でどんどん悪くなった。去年からプレスの事前試写はなくなり、日刊紙記者でもオープニングやクロージングのパーティに招待されなくなった。去年までゲストやプレスやバイヤーに無料で飲み物を提供していたヒルズカフェも、今年は有料になった。野外の有料のカフェは今年は日本酒の店となり、コーヒーも飲めない。とにかく居場所がなくなった。事前試写は日刊紙記者が復活の要望を出したが、無視されたという。

そんなことより、問題はコンペのセレクションだろう。2007年からコンペのセレクションを担当しているのは矢田部氏だが、相変わらず選考の基準が分からない。巨匠の新作を揃えるカンヌ、アカデミー賞を見据えながらも冒険的な作品を交えるベネチア、若手の先鋭的な作品を揃えるロカルノなど、それぞれの映画祭には特色がある。

昨年、審査委員長のブリランテ・メンドーサ監督(フィリピン)は「プログラマーの説明では、芸術性と商業性の両方が必要で一般の観客にも通じるものでなければならないということだったが、その2つは組み合わせることはできないと思っている」と語り、セレクションを批判した。

今年の審査委員長の女優チャン・ツィイー(中国)は「東京映画祭がどんなキャラクターでどんなDNAをもっているのかが大切。どの映画祭でもカラーがあるから、これから東京映画祭がどんな立ち位置を国際的に確立していくのかが大切なこと」と控えめに特色のなさを指摘した。今年のオープニング作品『男はつらいよ お帰り 寅さん』の山田洋次監督も「東京国際映画祭が早くフィロソフィーを持ってほしい」と苦言を呈した。

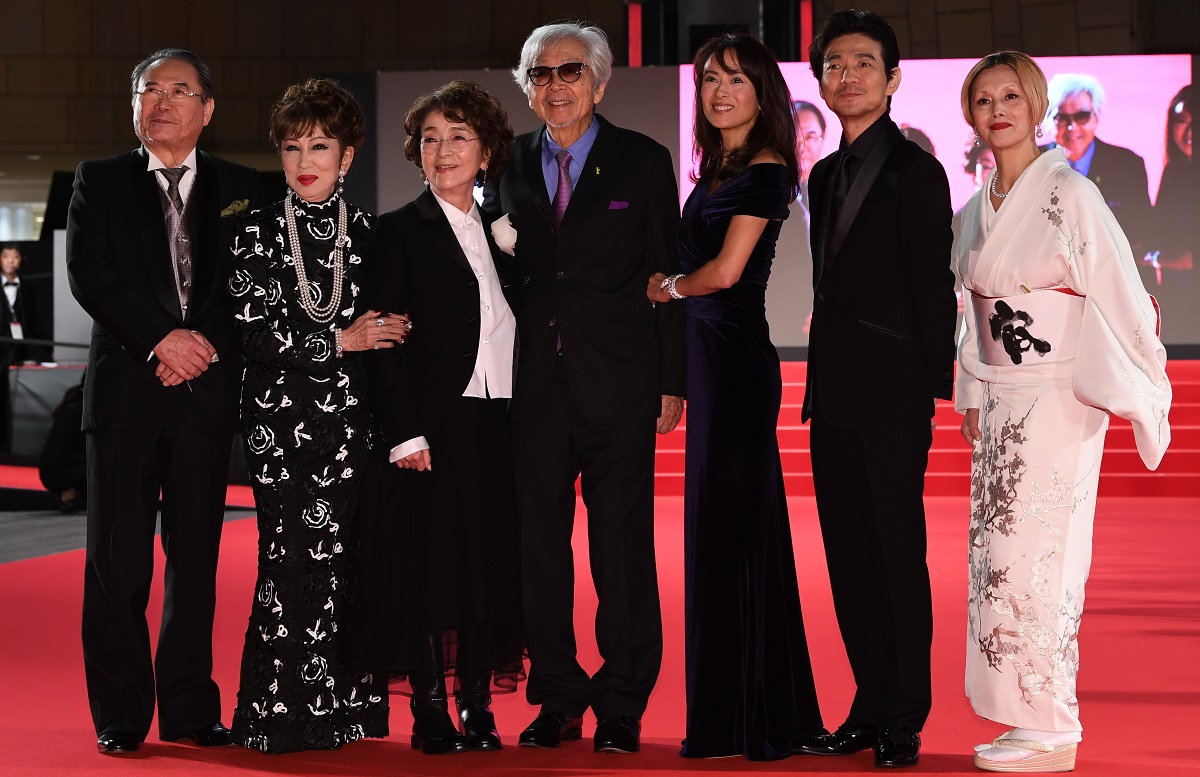

東京国際映画祭のレッドカーペットに並ぶ『男はつらいよ お帰り 寅さん』の出演者たち。山田洋次監督(中央)は映画祭に「フィロソフィー」を求めた

東京国際映画祭のレッドカーペットに並ぶ『男はつらいよ お帰り 寅さん』の出演者たち。山田洋次監督(中央)は映画祭に「フィロソフィー」を求めた私は今年も含めて4年続けてコンペ作品をすべて見た。そこで感じたいくつかの特徴らしきものを今年の作品を例に挙げてみよう。時代遅れのロマンチック志向(『喜劇 愛妻物語』『ばるぼら』)、意表を突く変わったエンタメ(『動物だけが知っている』『列車旅行のすすめ』『ジャスト6.5』)、辺境好き(『湖上のリンゴ』『チャクトゥとサルラ』)、純アート志向(『アトランティス』『マニャニータ』『ラ・ヨローナ伝説』)、社会派日常リアリズム(『ネヴィア』『わたしの叔父さん』)、なぜ選ばれたか不明(『戦場を探す旅』『ディスコ』)。ここに「フィロソフィー」を見いだすのは確かに難しい。

そのうえ、14作品のうち5本が9月のベネチア、1本がサン・セバスチャンで上映済みだ。これでは海外のバイヤーやジャーナリストはなかなか来ない。とりわけフランス映画やイタリア映画は毎年必ず1本は入っているが、いつも欧米で上映済みの中くらいの作品だとちょっときつい。私はかつてイタリア映画祭を立ち上げたのでイタリア映画は詳しいが、「東京」のコンペのイタリア映画は、おおむね微妙だ。

最大の問題は、選ばれる日本映画のレベルの低さ。今年は『喜劇 愛妻物語』(足立紳監督)が脚本賞を取ったが、普通は国際映画祭のコンペに出るレベルではない。娯楽作品としては好きな観客も多いと思うし、確かに脚本は絶妙だとは思うが。毎年、出される日本映画のレベルはこの1年の邦画の秀作を集めたセクション「Japan Now」の10本ほどにはるかに及ばない。去年の審査委員長のメンドーサ監督も、コンペの2本の日本映画を酷評した。映画祭を金銭的にも人材的にも全面的に支えている映画製作者連盟がよくこのような邦画のセレクションを許しているものだと驚く。

でも賞を取ったではないか、という反論には

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください