2019年11月14日

前回、野口五郎、西城秀樹、郷ひろみの「新御三家」が男性アイドル史において果たした役割について見てきた。一方、同じ1970年代には歌手だけでなく、学園ドラマから生まれたアイドルたちもいた。今回は、その流れをたどってみたい。

学園ドラマはいまも健在だが、ゴールデンタイムに放送されることも多かった1970年代のほうが人気という点では勝っていたかもしれない。そして歌手の世界で「新御三家」の前に「御三家」がいたように、学園ドラマにもまた1960年代からの歴史があった。

当時、学園ドラマの分野を大きく開拓したのは日本テレビであった。

「テレビ映画」という表現がある。映画のスタッフが中心となり、映画的手法で撮影されるテレビドラマのことである。1950年代、テレビの黎明期は「ローン・レンジャー」や「アイ・ラブ・ルーシー」などアメリカ製のテレビ映画が人気を得た。ところが1960年代になるとさまざまな理由から勢いが衰え、代わって日本製のテレビ映画をつくろうという機運が盛り上がってくる。そのなかでつくられたのが、日本テレビの“学園青春もの”の一連の作品だった。

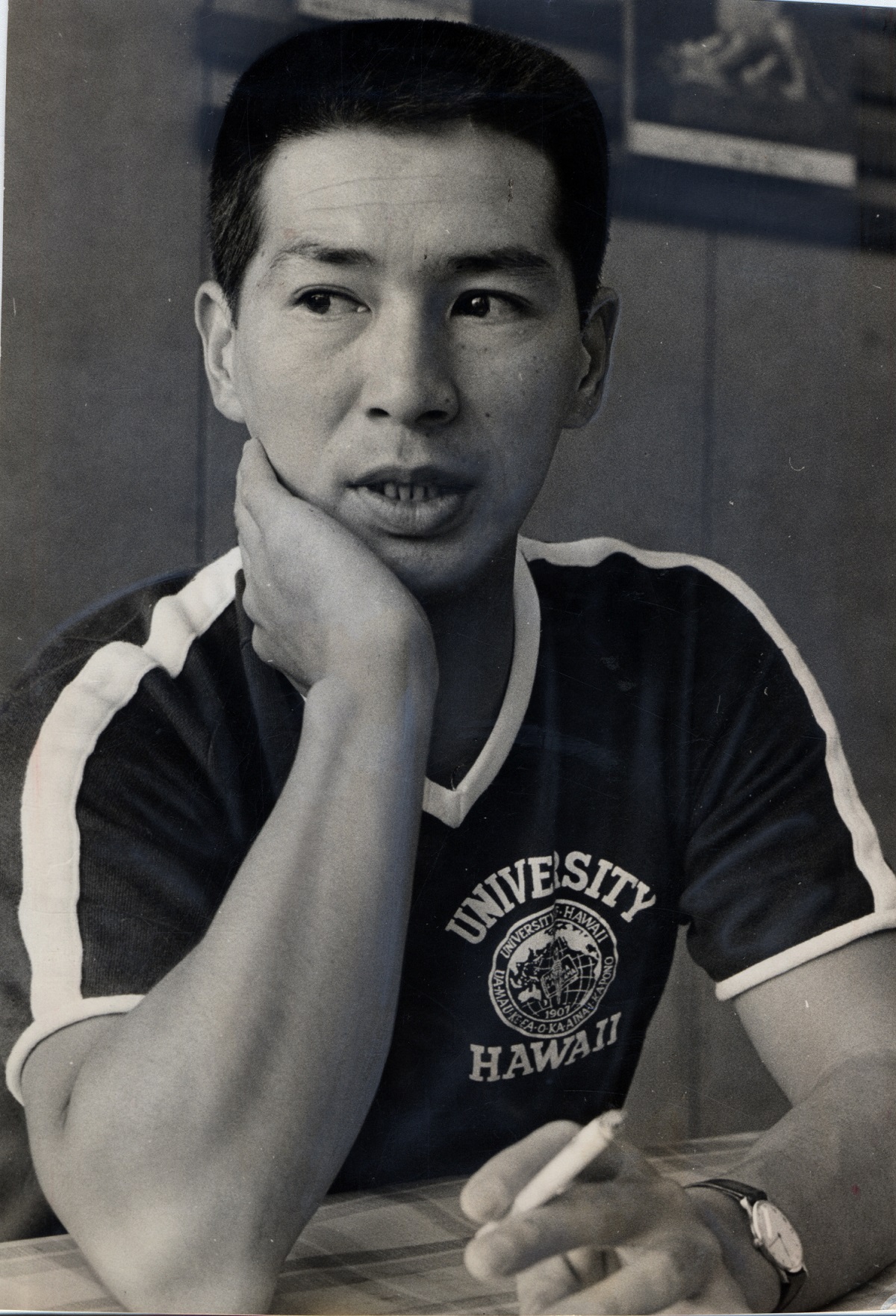

『青春とはなんだ』で大成功した夏木陽介=1967年

『青春とはなんだ』で大成功した夏木陽介=1967年夏木が演じたのは、アメリカ帰りの新任教師・野々村健介。彼が赴任するのは田舎の小さな町の高校である。その町にはいまも昔からのしきたりが残り、人々は閉鎖的だ。野々村はそんな古い慣習や価値観に反発し、アメリカ仕込みの果敢な行動力で生徒の抱える悩みや問題を解決していく。

封建的な人々に立ち向かう民主主義的な熱血教師。そんな学園ドラマの基本構図が当初から明確だったことがうかがえる。夏木陽介演じる教師がアメリカ帰りで、しかも都会ではなく田舎の学校に赴任するという設定も、その対比を強調している。

また、スポーツというこれもまた学園ドラマに欠かせない要素もこの時点で登場している。『青春とはなんだ』ではラグビーだった。スポーツを通じて生徒たちは信頼関係や友情を深め、人間的に成長していく。これも学園ドラマで繰り返されるモチーフである。

そんな『青春とはなんだ』は、視聴率面でも思わぬ大成功を収めた。

放送時間は日曜夜8時から。つまり、裏番組にNHK大河ドラマがある時間である。1963年に始まった大河ドラマは、そのときすでに高視聴率をあげる人気コンテンツになっていた。ところが、『青春とはなんだ』は周囲の予想を裏切って大河ドラマ『源義経』(1966年)に肉薄するどころか、それを上回る視聴率さえあげるまでになったのである。

この好評を受け、当然第2弾の話が持ち上がった。それが、『これが青春だ』(1966年放送開始)である。

この作品も、主演は夏木陽介の予定で準備が進められていた。だが突然、それができなくなった。専属契約を結んでいた東宝の映画に夏木が出演することになり、そちらが優先されたのである。企画は暗礁に乗り上げそうになった。改めて有名俳優をキャスティングしようにも、もう時間がない(岡田晋吉『青春ドラマ夢伝説――あるプロデューサーのテレビ青春日誌』、54頁)。

そこでスタッフは、急遽新人を起用する賭けに出た。このとき抜擢されたのが、いまもドラマなどで活躍する竜雷太である。

彼自身演技の勉強を目的としたアメリカ留学から帰国したばかりであり、その点ドラマ中の教師のイメージにぴったりでもあった。とはいえ苦肉の策であることに変わりはない。しかし、結果的に視聴率も良く竜雷太は一躍人気者になった。これ以降、主役に新人を抜擢することが、学園ドラマの定番的手法になっていく(同書、55-62頁)。

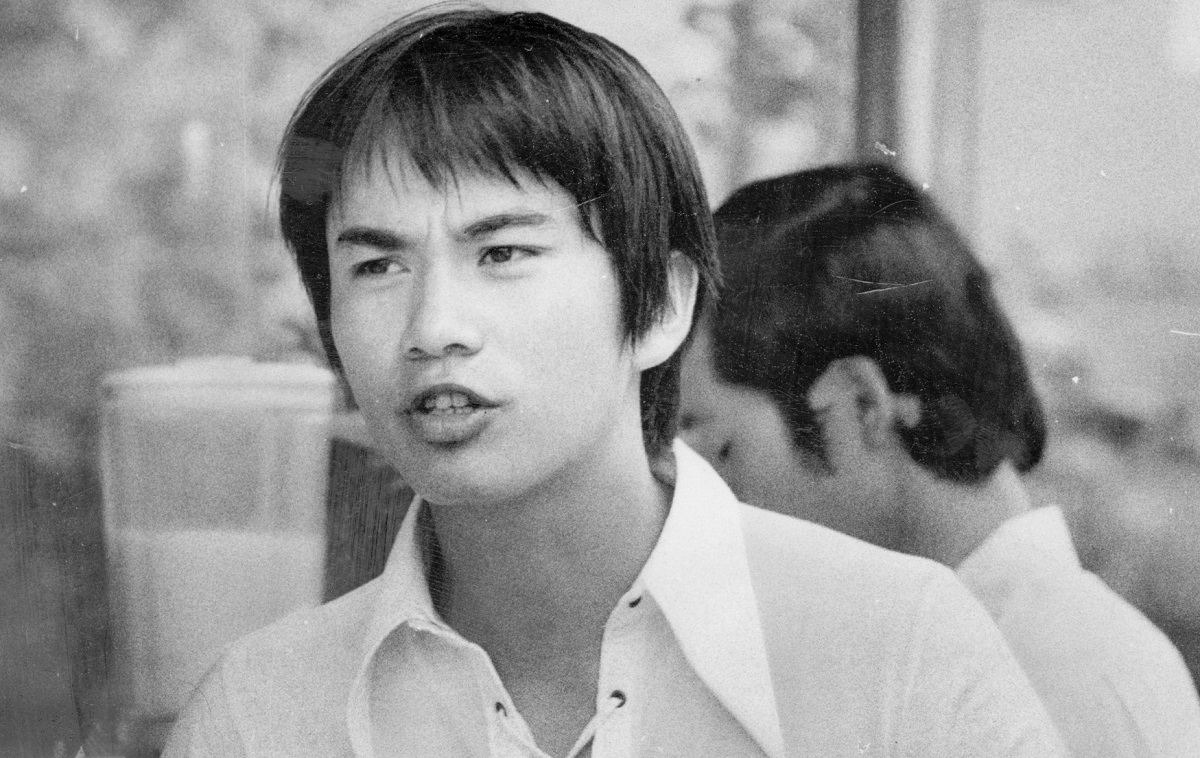

竜雷太主演「これが青春だ」の撮影風景=1967年

竜雷太主演「これが青春だ」の撮影風景=1967年一方、こうした学園ドラマでは、不良生徒役も欠かせない。そこから人気者も数多く生まれた。

そうしたキャラクターは、コミカルな役割でドラマのアクセントになるだけでなく、熱血教師との出会いによって心を入れ替える役柄として物語的に重要な役割を帯びた。最初は反発心むき出しだった不良生徒が、熱血教師の生徒を真剣に思う姿に心を動かされ、一転スポーツに打ち込むようになる。そうした展開がしばしば描かれた。

そこには、男性アイドルにおける「王子様」と「不良」の二大タイプが発見できると言えなくもない。

たとえば、アメリカのようなはるか離れたところから突然やってきて生徒たちを救ってくれる新任教師は「王子様」のバリエーションであり、その生徒を疑うことのない真っ直ぐな熱血ぶりは「健全さ」の象徴である。

それに対し、不良生徒は校則を破り、時には喧嘩沙汰を引き起こす。大人を信用していない。だが学園ドラマの場合は、そこに根は素直で純情というキャラクター設定が加わっている。つまり、「不良」でありながら実は「健全」というわけである。

その設定があることによって、熱血教師と不良生徒が“仲間”のようになるパターンも生まれる。熱血教師が生徒と一緒に騒動を起こしてしまい、校長や教頭にお灸をすえられる、といったような学園ドラマにありがちな場面などは典型的だろう。教師役を新人が務めることは、その点でも効果的だった。

ただし1960年代の時点では、教師と生徒は根本的にはまだ対等な関係ではない。物語的に言えば、教師は弱い生徒を救う完全無欠のヒーローの役回りである。その意味ではこの段階での学園ドラマの教師は、ここまで再三ふれてきた「未熟ではあっても努力して成長する存在」という意味でのアイドルではない。

この2作の後も、学園ドラマはつくられ続けた。しかし、マンネリ化もあってか最初ほどの勢いは見られなくなっていく。

そうしたなか、1970年代に入って登場したひとつの作品が、再び学園ドラマを活性化することになる。森田健作主演の『おれは男だ!』(日本テレビ系、1971年放送開始)がそれである。

『おれは男だ!』でブレークした森田健作=1971年

『おれは男だ!』でブレークした森田健作=1971年まず最大の変更ポイントは、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください