大河ドラマが描いた/描かなかった朝日新聞社 その4

2019年11月16日

NHK大河ドラマ『いだてん』に登場する朝日新聞社のシーンは、どれが史実で、どこがフィクションか――。今回は、阿部サダヲ演じる朝日新聞記者の田畑政治が「あんなことをやっていたけれど、実際はどうだったの?」を報告する。もちろん、ドラマで創作されたエピソードについて、「事実とは違う」と、ヤボな文句をつける気はありません。虚と実の間にある面白さを見つけましょう。

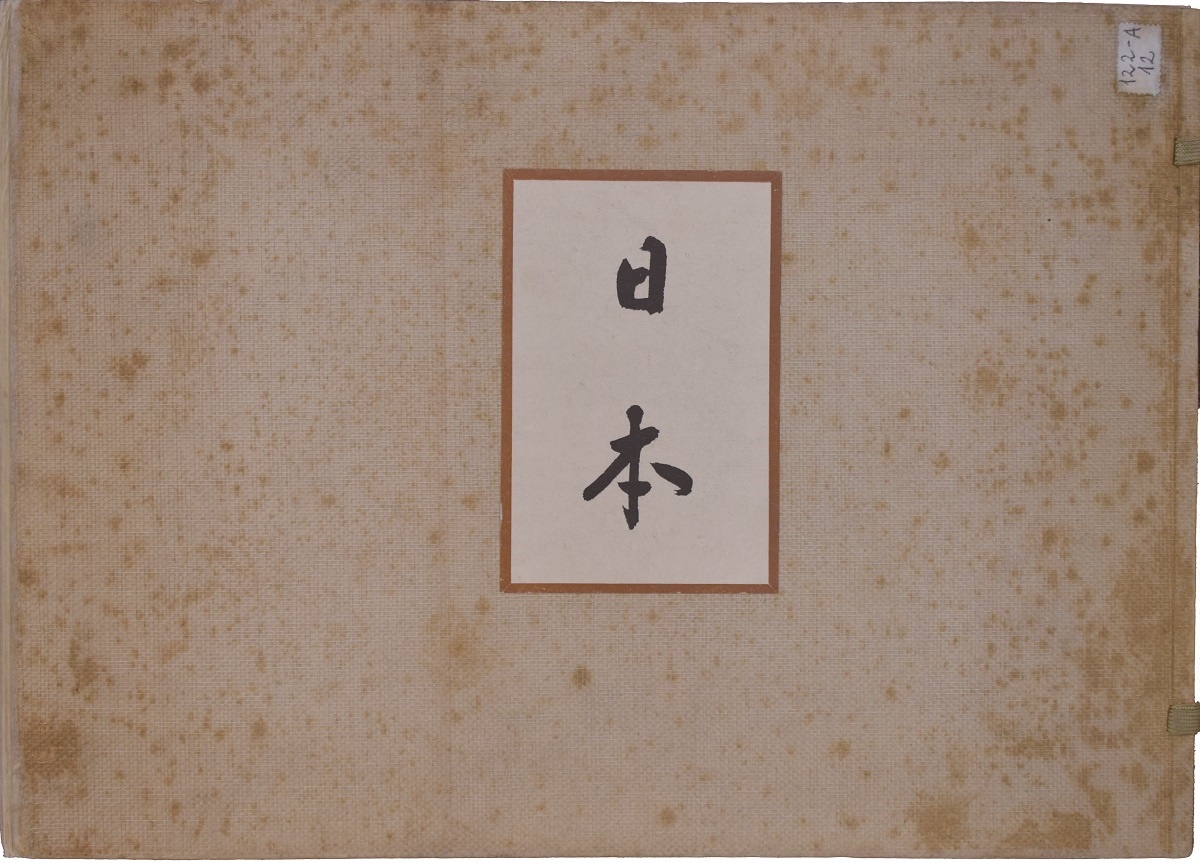

1940年東京五輪の招致運動に活用された写真集「日本」=筑波大学附属図書館所蔵

1940年東京五輪の招致運動に活用された写真集「日本」=筑波大学附属図書館所蔵その招致運動をしていた「まーちゃん」こと田畑政治たちは、日本の良さを海外にアピールするために、分厚い写真集を作成した。タイトルは「日本」。それを大きな木箱に詰めて運び、1935年にノルウェーのオスロで開催された国際オリンピック協会(IOC)の総会に出席した委員たちに配った。

『いだてん』では、この「日本」を田畑が編集するシーンがあった。朝日新聞の同僚たちを自宅に集め、麻生久美子演じる妻・菊枝が作った握り飯をほおばりながら、写真を選んでいく。

タイトルについて、いくつか意見が交わされる中、田畑は「日本」がいいと声高く言う。

ドラマのもう一人の主人公、中村勘九郎演じる金栗四三が、1912年のストックホルム五輪で入場行進するにあたって、プラカードの表記をジャパンではなく「日本とすべきだ」と強く主張した。田畑が「日本」と決める場面は、金栗のあのシーンと対になるものだろう。

この写真集「日本」は、しかし、朝日新聞社が作成したものではない。

金栗の母校である東京高等師範学校の流れを汲む筑波大学の附属図書館(茨城県つくば市)では、所蔵する「日本」の現物を、2019年12月6日まで(11月24日除く)、「令和元年度筑波大学附属図書館特別展~東京1964と日本文化について考える~」で、様々なオリンピック関連資料とともに展示している(会場は筑波大学中央図書館新館1階の貴重書展示室、午前9時~午後5時、入場無料)。中のページのデジタル複写画像も見ることができる。

同展図録によると、「日本」は1935年初めに東京市の市設案内所により作成された。写真の提供元には東京朝日新聞社もあるが、他の新聞社や機関もある。

1940年当時のムソリーニ首相。イタリア王国政府から朝日新聞に提供された写真(部分)

1940年当時のムソリーニ首相。イタリア王国政府から朝日新聞に提供された写真(部分)田畑は「その足でオスロのIOC総会にも(杉村陽太郎に)同行しますんで、まあ、2カ月ほどは行きっぱなしですかね」と調子よく言う。

リリー・フランキー演じる緒方竹虎がこう言う。

「よし、君は記者として同行しなさい。東京オリンピックの特ダネはうちで独占する」

これも、よく練られたお話である。

史実では、朝日新聞は田畑政治を派遣していないし、田畑が社外活動としてローマやオスロに行った記録も無い。

IOC委員の副島道正とイタリア大使・杉村陽太郎が、ムソリーニと会って、ローマオリンピックの立候補撤回を交渉した記事は朝日新聞に載っているが、原稿は通信社から配信されてものだ。杉村がオスロの総会に行った記事は、「黒田特派員」が書いている。該当する朝日の記者は、黒田礼二とも名乗っていた、当時ベルリン駐在の岡上守道だ。

では、1936年夏のベルリンオリンピックで、田畑がヒトラーに、ぎこちなく話しかけるシーンはどうだろう。

ドラマ制作陣はインタビューなどで、これはフィクションだとしている。

ただ、ヒトラーは、まーちゃんが率いた日本選手団と面会しているし、水泳の競技会場も訪れている。田畑政治とヒトラーは一切接触しなかった――とは言い切れないところが面白い。

ベルリン五輪開会式に来場するヒトラー(中央)、左がラトゥールIOC委員長=1936年8月1日

ベルリン五輪開会式に来場するヒトラー(中央)、左がラトゥールIOC委員長=1936年8月1日ベルリンオリンピックはナチス政権下での開催だった。

200メートル平泳ぎの前畑秀子選手の金メダルなど、日本水泳チームは好成績を収めたが、ドラマでは、この大会を、おおらかで明るかった4年前のロサンゼルスとは、ずいぶん違う雰囲気に描いた。それは選手たちの衣装にも反映されていた。実際、戦闘帽のようなものをかぶって選手村に到着した選手たちの姿が写真に残っている。

ベルリン五輪の選手村の宿舎に入る日本代表の水泳選手たち=1936年6月27日

ベルリン五輪の選手村の宿舎に入る日本代表の水泳選手たち=1936年6月27日ドラマでは、田畑たちの通訳をしていたユダヤ人のヤーコプ青年が、大会が終わった直後に自殺したという悲劇も語られた。

杢代哲雄著『評伝 田畑政治』(国書刊行会)が、こう記している。

オリンピックを成功させるために、ヒトラーはユダヤ人の才能をあますところなく活用した。大会運営に最も重要な役割をもつオリンピック村の村長も、かけがえのない存在ということでユダヤ人を起用したのだったが、しかしこのユダヤ人村長はオリンピックが終わり選手村が解散すると同時に自殺している。利用価値がなくなれば、再び強い迫害を受けることを恐れたのかどうか、田畑さんは帰途マルセイユの新聞でこの事実を知り、奇妙な感じでその事件記事を読んだという。

ドイツの軍人が運営していた選手村で、「村長」と呼ばれる役割をユダヤ人が務めていたのだろうか、この呼称は正確なのかといった疑問は残るが、ヤーコプ青年の悲運のモデルとなった話である。

ベルリンでのIOC委員会に出席した(左から)嘉納治五郎、ラトゥール、副島道正=1936年

ベルリンでのIOC委員会に出席した(左から)嘉納治五郎、ラトゥール、副島道正=1936年ベルリン五輪が始まる5カ月ほど前の1936年(昭和11)3月19日、IOCのラトゥール委員長が来日した。東京がオリンピック開催地にふさわしいかどうかを視察してもらおうと、日本側が招待した。『いだてん』では、写真集「日本」を抱えた田畑が人力車に同乗して、二・二六事件の余波が残る東京を案内して回っていた。

現実に日本滞在中のラトゥールは、フルに組まれた公式日程をこなしていたようだ。当時の紙面には、ラトゥールの動静や発言が連日のように載っている。

東京朝日新聞が主催した歓迎会では、集まった若者たちを前にオリンピック精神を熱く語った。水泳の練習を見学し、競技場などを視察。昭和天皇にも会っている。京都・奈良や日光の観光もした。4月9日に帰国の途につく際には、東京市から、来日中の記念写真アルバムと、節句飾りの鎧兜(よろいかぶと)・具足一式を贈られている。

田畑は、さすがに政治部記者なので、二・二六事件後の政治の激動を取材するのに忙しかったはず。ずっと付き添ったということはないだろう。

ドラマでは朝日新聞の編輯(へんしゅう)局をラトゥールが訪れ、オリンピックの東京開催に前向きな演説をする場面があった。このことは、朝日新聞に載っていない。事実なら記事にしたはずだから、これは創作だろう。

以下は余話である。

『いだてん』第34回で、朝日新聞社内でのラトゥールの話を聴きながら、田畑は一枚の写真を見つける。それは、二・二六事件のときに乱入してきた兵士に踏みにじられた、ロサンゼルスオリンピックの選手村で撮った写真だった。まーちゃんは顔を輝かせ、それをメモスタンドのようなものに挟む。

このメモスタンド、金属の部分が、どう見ても、カニの身をほじる「カニフォーク」だった。

阿部サダヲさんは、それが気になっていたらしい。筆者が収録に立ち会っていた際、楽屋で、朝日新聞ではカニフォークを紙をはさむスタンドに使っていたのか、という趣旨の質問をされた。その時は何のことか理解できずに、見当違いのお答えをしたのだが、放送を見て、ああこのことかとわかった。

さて、当時の東京朝日新聞で、カニフォークを組み合わせてメモスタンドにしていたかどうかは、確認できていない。NHKの美術スタッフが写真資料の中に発見して再現したのか。それとも、創意工夫で小道具を作成したのか……。

次回は二・二六事件で襲撃された朝日新聞社内のできごとについて報告する。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください