アートディレクター渡邊良重さんが憧れる、自分の好きなことを仕事にした純粋な生き方

2019年11月19日

渡邉良重さん

渡邉良重さんグラフィック、プロダクツ、ブランディング、絵本――

ため息がでるほど美しく、どこの国でもない、どこの時代でもない、でもどこかなつかしく新しい世界を生み出し続けるアートディレクター、渡邉良重さん。

たとえば亀倉雄策賞を受賞した洋菓子ブランド「AUDREY」のパッケージシリーズ、内田哉也子さんとの共作絵本『ブローチ』。たくさん描きたい、ずっと描き続けたいと語る渡邉さんにとって、アメリカの絵本作家、M.B.ゴフスタインは憧れの存在だ。

ゴフスタインは1940年生まれ。父は電気技師、母は大学で教員をつとめるいわゆる「共稼ぎ」の両親のもとで育った彼女は、子どもの頃から、人生において価値のあること、そして本当に幸せなことは、仕事をすることであり、もし何かひたむきに自分を捧げるものがなければ、その人生はつまらないものだと感じていた。

彼女は本というものがあまりに美しいので、人間が作ったものとは思えず、神様がくれたものだと思っていたが、人が書いたということを知って以来、本を書く人になりたいと思ってきたという。1966年、ゴフスタインは25歳の時にニューヨークで絵本作家としてデビューする。

「渡邉良重さんをつくった本」として、高野文子『絶対安全剃刀』、ユリ・シュルヴィッツ『よあけ』、『かみさまへの手紙』などが紹介された。

「渡邉良重さんをつくった本」として、高野文子『絶対安全剃刀』、ユリ・シュルヴィッツ『よあけ』、『かみさまへの手紙』などが紹介された。

谷川俊太郎『みみをすます』(福音館書店)は大切な一冊。渡邉さんがアートディレクションを担当した2002年『ADC年鑑』に谷川さんの詩「かくえをかく」に自身の線画とともに掲載した。

谷川俊太郎『みみをすます』(福音館書店)は大切な一冊。渡邉さんがアートディレクションを担当した2002年『ADC年鑑』に谷川さんの詩「かくえをかく」に自身の線画とともに掲載した。好きな絵をどう仕事に結び付けたらいいか考えた末、美術の教員になろうと山口大学に進学する。山口の農家で育った良重さんにとって東京はあまりに遠く、女性が男性とある程度対等に仕事ができる職業は教員か公務員しかまわりにはなかった。

しかし、教育実習で自分に教員は無理と悟り、絵を描くことを活かした他の職業を考える。画家やイラストレーターを目指すという選択肢もあったが、それで食べていくのは大変だろう。何より「苦悩する画家」のイメージは悩みのない自分にはあわない。その時思ったのが、デザイナーになることだった。

デザイン事務所に就職すれば、絵も描けるし、お給料ももらえる。でもデザインをやるなら東京に行かなければならない。東京は危ない、と思っている両親は反対するだろう。そこで良重さんが選んだのが筑波大学の研究生になることだった。

2年間、筑波大学で学んだ良重さんは二つのデザイン事務所を経て、1986年に宮田識デザイン事務所(現ドラフト)に入所、25年間働き、2012年独立、植原亮輔さんとKIGIを設立する。彼らの事務所はヒルサイドテラスにあるので、クラブヒルサイドとはご近所だ。

良重さんの作品や語る言葉からは、いつも描くこと、つくることが大好きだという気持ちが爽やかに伝わってくる。私には、ゴフスタインと良重さんは重なって見えていた。しかし、読書会で良重さんがたびたび口にしたのは、自分はゴフスタインのように純粋ではない、という言葉だった。

少女の頃に読んだ池田理代子『ベルサイユのばら』、竹宮恵子『風と木の歌』、萩尾望都『ポーの一族』などについて語る。一条ゆかり『デザイナー』は「デザイナー」という職業を知るきっかけとなった。

少女の頃に読んだ池田理代子『ベルサイユのばら』、竹宮恵子『風と木の歌』、萩尾望都『ポーの一族』などについて語る。一条ゆかり『デザイナー』は「デザイナー」という職業を知るきっかけとなった。良重さんがゴフスタインの絵本に出会ったのは29歳の時。すでにデザイナーとして活躍を始めていた頃だ。G.C.プレスから出ている『作家』『画家』『生きとし生けるもの』という3冊の絵本を読み、少ない言葉と絵で、こんな大切なことが語れるということに衝撃を受けたという。ゴフスタインは絵も文も自分でかくが、良重さんは特に言葉に強く惹かれたそうだ(翻訳は谷川俊太郎さん。この3冊を皮切りに、日本でもゴフスタインの絵本が次々と翻訳出版される。編集はゴフスタインの信任を受け、末盛千枝子さんが手掛けた)。

自らがデザインしたブランド「CACUMA」のワンピースを着て。

自らがデザインしたブランド「CACUMA」のワンピースを着て。両親が残した人形をつくる仕事を続けながら、ひとりで暮らすゴールディーは、ある日お気に入りの店で、とても美しい高価な中国製のランプを見つけ、買ってしまう。密かに心を寄せる大工の青年に一緒に喜んでもらおうと見せるが、「君って芸術家なんだね。こんなに高いお金を出して、こんなものを買うなんて」と言われてしまう。ゴールディーが家に戻って泣きながら眠ってしまうと夜中に中国人が現れて、「私はあのランプを、会ったこともないあなたのために作ったのです。どこかの誰かが、きっと気に入ってくれると信じて、一生懸命作ったのです」と言うのだ。それを聞いたゴールディーは本当に嬉しそうに笑う。

この一節を朗読し、良重さんは、自分はいろいろとつくっているが、そこまで純粋にものをつくれていない、と語った。おそらく、クライアントのいるデザイナーという仕事が、さまざまな与件との調整のなかで成立していることを言っているのだろう。

他者と関わりながらやる仕事は、妥協や挫折を味わうことも多いし、純粋な想いを貫き通すことは難しい。しかし良重さんはクライアントやそこに関わるさまざまな人の思いを受け止めながら、グラフィックからプロダクツまで彼女でなければ表現できない世界をつくり、デザインという領域を拡げてきた。そこには、ゴフスタインが本の中で表現してきた「自分が信じるすばらしい何かをつくりだすために黙々と働く人の美しさと尊さ」を見出すことができる。

『ピアノ調律師』は父母が亡くなったデビーと、彼女を引き取って育てているピアノ調律師のおじいさんのお話だ。おじいさんは世界一の調律師といわれているが、やはりそれは裏方であって、孫はなんとかピアニストにしたいと思っている。しかし、孫はおじいさんの仕事に魅せられていて、何とかおじいさんに認めてもらおうとする。街にやってきた高名なピアニストは孫の思いを知り、「人生で自分の好きなことを仕事にできる以上に幸せなことがあるかい?」とおじいさんに言い、おじいさんは納得し、孫娘が調律師になることを認める。

この絵本にはさまざまなメッセージが込められている。最初から心を定め、好きなことを仕事にする人もいれば、そのことが好きで始めたかどうかはわからない人もいるだろう。実際、私たちの多くは、自分の「天職」が何かを見つけられないまま働き始める。でもそこにささやかな喜びを見出し、最終的にそれを好きと思えるならば、それは幸せなことだ。

『おばあちゃんのはこぶね』(現代企画室刊。訳:谷川俊太郎)。ゴフスタイン追悼の意をこめて復刊された。

『おばあちゃんのはこぶね』(現代企画室刊。訳:谷川俊太郎)。ゴフスタイン追悼の意をこめて復刊された。90歳になるおばあちゃんが、子どもだった時にお父さんがつくってくれたノアの方舟と木の人形と動物たちを宝物にしている。みんないなくなってしまった今、方舟には大切な思い出が詰まっている。そして最期、おばあちゃんはベッドの中でつぶやくのだ。

「よろこびとかなしみは にじのよう、それがわたしをあたためてくれる おひさまのように」

かなしみさえも虹色のひとつ、自分をあたためてくれる思い出にできる――そんな心境に至れること、「ああ、しあわせだったと言って死んでいけること」それが人生の最大の目標だと良重さんは言う。それは農業を営み、5年前に100歳で亡くなった父、そして死の時まで書き続け104歳で亡くなった同郷の詩人・まどみちおさんのような最期への憧れでもある。ふたりは自分の人生を生き切った、と良重さんは語る。

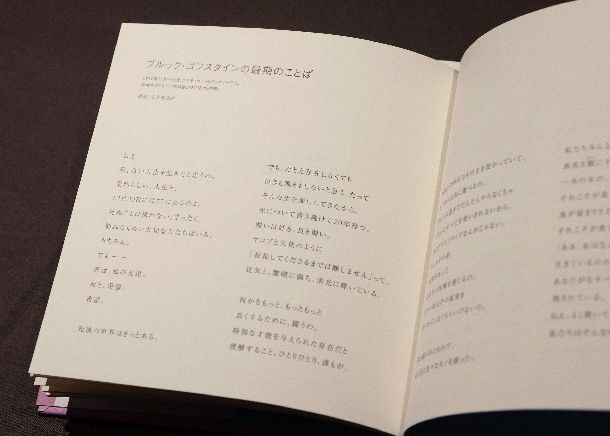

ゴフスタインは2年前の12月20日、77歳の誕生日に亡くなった。ホスピスで綴った最期のことばが残っている。

「私、良い人生を生きたと思うの。素晴らしい、人生を。」

ゴフスタインが亡くなる前にホスピスで綴った最期のことば

ゴフスタインが亡くなる前にホスピスで綴った最期のことば「ひとりひとり、誰もが、特別な才能を与えられた存在。あなたは何百もの才を授かっていて、そこから自由に選べる。だからそれをすべて使いきるために急がなければならない」

ゴフスタインは、いろいろな人生や仕事を描き、それぞれの人生にかけがえのない美しさを見出した。ゴフスタインは「心の師」と語る良重さんは、そのメッセージを受けとりながら、最期の日まで描き、つくり続けるのだろう。

**********

次回の読書会 http://hillsideterrace.com/events/8686/は、作家・江國香織さんをお迎えして11月20日(水)19時よりクラブヒルサイドサロン(代官山)で開催します。テーマは再び絵本。江國さんが理想とする友情を描く、アーノルド・ローベルの「がまくんとカエルくん」シリーズ(文化出版局)を取り上げます。ご参加をお待ちしています。

http://hillsideterrace.com/events/8686/

特別に手に入った丹波の黒豆で炊いたおむすび。プロデュースはスティルウォーター。

特別に手に入った丹波の黒豆で炊いたおむすび。プロデュースはスティルウォーター。(撮影:吉永考宏)

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください