2019年11月19日

都営三田線白山駅から5分ほどという立地だが、入口は白山通り側でなく京華通り側にあって、やや目立たない=plateau books提供

都営三田線白山駅から5分ほどという立地だが、入口は白山通り側でなく京華通り側にあって、やや目立たない=plateau books提供

店長の中里聡さん(42歳)は、一級建築士。と言っても、昨日今日の好奇心で片手間に書店を開いたのではない。10年勤めた事務所が店舗設計を多く扱っていた。「本屋さんも、何件も設計させていただきました」。もともと本が好きだった。それだけに、仕事を受けて小売書店の経営がますます厳しいことを知るにつけ、胸が痛んだ。

東日本橋に同業者とシェアして事務所を構えたのは4年前。そこで本業に専念しつつ、常に「書店」が念頭にあった。独立するなら「兼業」にしたい、と心に決めた。1年ほど本業の合間に物件を探した。各地を歩き、たまたま不動産屋に紹介されたのが、白山のこの2階。「見た瞬間、ここだと思いました」。7階建て。建てられたのは1970年代前半。年季が入った外見。

「地方の仕事で年代のついた家に出会います。『古い』というだけで見捨てられていて、残念なんです。培われた『時間』という価値が、なおざりにされているようで」。一方、なんらかの「役割」を終えた建物は、ムダな「空間」と見なされ、次々に別の「役割」を担わされていく。「新しさ」こそ唯一の価値であるかのように。「経済の論理はわかります」。しかし、「無意味とされている『時間』と、無駄にされている『空間』があまりにもちぐはぐで」。何事につけ、時間と空間のバランスが悪すぎる。その考えがずっとあった。

本は仰ぎ見ず、手にとりやすいように最上段の棚でも位置は低め。高い天井で心地よい店内のせいか、本同士が嬉しそうに存在を誇示=plateau books提供

本は仰ぎ見ず、手にとりやすいように最上段の棚でも位置は低め。高い天井で心地よい店内のせいか、本同士が嬉しそうに存在を誇示=plateau books提供

「ここを見て、いい意味の廃墟感、仕切りのない広さが気に入りました」。古い室内に新しい棚、という発想は起きなかった。そこで、棚も台も机も全て廃校になった小学校の備品から選んだ。文庫棚は靴箱を活用している。「あくまでも本が主役。本棚がキレイ過ぎるのは違うと思いました」。新しいものはすぐ、古くなる。

〈店名の『plateau』は平坦な場所を意味します。平坦で変化のない時間……そんな時間を、それぞれの楽しみかたで過ごす場所になればと名付けました〉(HPより)。

2階30坪のうち、書店部分は20坪。残り10坪の建築事務所は店舗に連続しているけれど目立たない。建築家が温め続けた思索。その実践例が、白山にある。

室内や備品がいささか古くても、決して古書店ではない。また、20坪の空間に、ひそかに「建築家の技」が息づいていたとしても、それ自身は商品ではない。陳列し配置された「新刊本」が商品だ。

「人文書もエッセイも料理本も好きな本を集めていますが、見せるためじゃありません。手にとってその本の『価値』を感じてもらえたらと。売りたい『本の価値』をどれだけ買っていただける『本の価値』にできるか。それが勝負かなと思っています」

ここに来て気づき、買いたくなるような「空間」と「時間」の模索。開業にあたって、大手取次との交渉は考えなかった。新規店への条件の厳しさはよく知っていた。たまたま「双子のライオン堂」(港区)で大阪屋栗田(当時)担当者から書籍少額取引サービス「Foyer(ホワイエ)」を聴き、目途を立てた。

ただしいまは、版元との直取引を増やしている。「やはり個別に一冊一冊あたらないと欲しい本はそろいません」。選書と注文は、建築事務所のスタッフと相談する。専業の東日本橋から兼業の白山に文字通り「移行する」と宣言したとき、働いていた建築士は皆、大喜びした(と聴いた瞬間、涙腺が緩みかけた)。

精選されて並ぶ、「本業」との結びつきを示す建築関連の出版物。もちろん新刊かつ商品=撮影・筆者

精選されて並ぶ、「本業」との結びつきを示す建築関連の出版物。もちろん新刊かつ商品=撮影・筆者

店内にいま、約500冊。少しは「在庫」を持つが、ほとんどは店内で展開中だ。中里さんとスタッフが個別に推す新刊や関連本は複数冊並ぶけれど、多くは1点1冊。全員で月に何度か話し合いながら微調整する。驚くべきは、3月の開店からまだ1冊も返品したことがないこと。なぜなら、仕入れた本の「価値」を、どれだけ伝えていけるか、それはまだ、「ウチの課題だから」。

兼業ゆえに営業時間もやや異色で、金・土・日曜の週3日間(月~木はお休み)、午後1時から7時までの開店。こうした「時間」の刻み方も、この「空間」で本の「価値」を磨き上げるためには必要なのだろう。

新刊が出ると必ず置きたくなる著者はいますかと訊くと、間髪を入れず、「國分功一郎さんです。スタッフもみんな大好きです」。出会いは、『暇と退屈の倫理学』(朝日出版社刊の初版のほう)だった。「國分さんの問いの立て方に刺激されました」。ここで過ごしてほしい「時間」と「空間」を考えるときにも、同書が考察する「退屈とは何か」という問いに立ち返るという。「答え」を求めるのではない。何をなすべきかという「問い」を考える。考え続けている。

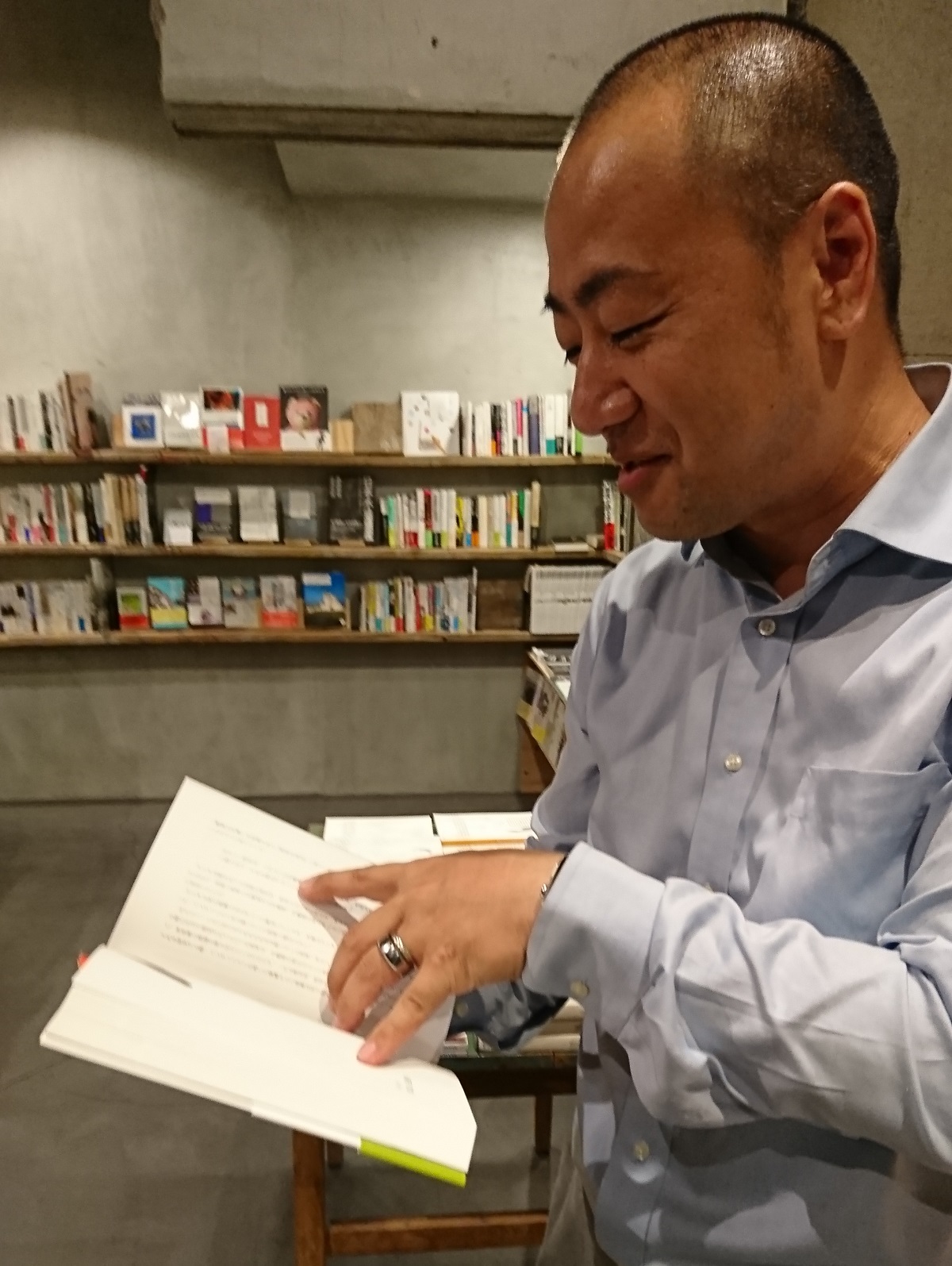

店長(兼建築事務所代表取締役)の中里聡さん。『中動態の世界』はじめ愛読する國分功一郎氏の本は複数点置いてある=撮影・筆者

店長(兼建築事務所代表取締役)の中里聡さん。『中動態の世界』はじめ愛読する國分功一郎氏の本は複数点置いてある=撮影・筆者

『中動態の世界』について、内容にはもちろん、文体や本文の組み方にも好意を寄せる=撮影・筆者

『中動態の世界』について、内容にはもちろん、文体や本文の組み方にも好意を寄せる=撮影・筆者

「plateau books」を訪れた数日後のこと、新宿の朝日カルチャーセンターで、國分氏の講義「ハイデッガー哲学と原子力の問題」を聴くことができた。偶然、いや必然かもしれない。中里さんが読みたい、置きたいと言っていた『原子力時代における哲学』(晶文社)の刊行記念。

今年何度目かの台風が迫るその夜、新刊「第一講」で説く〈一九五〇年代の思想〉を中心に、哲学者は語った。大戦から間もないこの時期、いかに「核の平和利用」が叫ばれ、正当化されたか。まず戦勝国英米の原子力産業が動き、唯一の被爆国なのに、いや、それゆえにという論理で、日本の科学者が「平和利用」に邁進し、そして意外にも(当時は)官僚たちが激しく反発した。しかし知識人の多くは、「軍用」には反対しても「平和利用」には賛成し、称揚した。

半世紀後、何が起き、どうなったか。我々は知っている。だが、当時の人々が愚かで今の我々が賢いわけではない。人はつい同時代の声高で優勢な議論に従ってしまう。かりに良いことを主張しているようでも立ち止まり、疑うのを忘れてはならない。國分氏はソクラテスの逸話を引いた。「哲学者とは何?」と問われたソクラテスは、眠そうな馬の周りを飛ぶ虻だと答えたという。疑いを忘れてしまえば惰眠と同じ。眠りかける社会にしつこく疑問の羽音を鳴らし続けることが哲学者の役割だという矜持を、哲学者自身から聴いた瞬間だ(その夜の台風はやがて各地を襲った。大災害発生の前にこの話を聴いたことをいま重く思い返す)。

ホームページでは、本業と同時に選書にも熱心なスタッフ(建築士)の一人戸田亮さんが、新旧のおすすめ本を紹介している(執筆は、ライターの出原日向子さん)=撮影・筆者

ホームページでは、本業と同時に選書にも熱心なスタッフ(建築士)の一人戸田亮さんが、新旧のおすすめ本を紹介している(執筆は、ライターの出原日向子さん)=撮影・筆者

國分功一郎氏の最新刊『原子力時代における哲学』(晶文社)。〈ハイデッガーがなぜ原子力時代と言ったかというと、そこに原子力を使いたくなってしまう人間の心性が現れているからだろうと思います〉(本書より)=撮影・筆者

國分功一郎氏の最新刊『原子力時代における哲学』(晶文社)。〈ハイデッガーがなぜ原子力時代と言ったかというと、そこに原子力を使いたくなってしまう人間の心性が現れているからだろうと思います〉(本書より)=撮影・筆者

そのうえで、人間はなぜ原子力に惹かれるのかにつき、思索をめぐらすのだ。かくも重い主題の本なのに、既読の國分著作に比して読みやすい。そもそも本書は、一般向けの連続講演が発端、ということもある。そして、〈原発という問題について、哲学固有の何か、つまり哲学にしかできない何か〉をなさねばならないという責任感の結実でもある。責任感は勇気を駆り立て、日頃の卓越した言説以上の周到な準備を引き寄せ、眠りかけている読者のため、出来るだけていねいに(しかもスリリングに!)議論を進めようという配慮が実ったのだ、と言っていい。

したがって、本書の結論を簡潔に要約するのは背信に近い。著者は答えを急ぐことを慎み、共に考えることを求めているからだ。〈客観的な理由や基準を出して、原発が止まるのはいいことです。でも……たとえば「脱原発については誰それが言っているこのドクトリンに頼れば大丈夫だ」となると、原子力信仰と戦っていたはずなのに自分たちが信仰に陥ってしまう〉。これは、國分氏の愛読者にとっても服膺(ふくよう)すべき真理では、と言ったら僭越に過ぎるだろうか。

ただしこの考えを、中里さんなら共感してくれるかな、と思ったりする。彼は國分氏の著述に「答え」を求めない人だから。日常のままならない「空間」と「時間」に対峙し、何をなすべきかという「問い」を立てるため、國分氏の著作をひもとき、納得し、その「価値」を示そうと、店に置いているのだから――。

実は國分氏は、本書の中でハイデッガーの危うさ(元ナチ党員!)を読者に強く意識させ、同時に、偏見を厳に戒めつつ論述を重ねている。それは、「考える」ということは特定の人に信心することではない、と我々に言い続けていることと同根だろう。「あとがき」にこうある――〈哲学の伝統とこの時代が強制する問題とが彼を考えさせているのであって、彼はそうした哲学的思考の場所なのだ〉。

白山のビルに、かつて滑車があったという話は、中里さんにしなかった。だが、以前ここは精肉店だったと聞き、2階に突き出ていた滑車の役割を想像した。それにまつわる「技術」も想像した……。いま、猛烈にしたいことがある。「plateau books」をもう一度訪れ、ここで本書をもう一冊買い、大きな机(以前あったのは小学校の理科室!)の上で読むことだ。幸い、あの「空間」には小さなカフェが併設されている。珈琲も甜茶も飲める。「時間」は、つくれる。

入口右側にあるカフェ。カフェの設え以外は、机などすべて廃校となった小学校で使われていたもの。ゆとりがあるので、トークショーなども行なえる=plateau books提供

入口右側にあるカフェ。カフェの設え以外は、机などすべて廃校となった小学校で使われていたもの。ゆとりがあるので、トークショーなども行なえる=plateau books提供

*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください