【5】赤坂小梅ほか「炭坑節」

2019年11月26日

三井三池炭坑の有明海海底2000有余メートルでドリルを握る炭坑夫たち=1946年12月1日

三井三池炭坑の有明海海底2000有余メートルでドリルを握る炭坑夫たち=1946年12月1日 では、具体的にはGHQの兵士たちは炭坑節にどのように出会って、どう付き合い、どう戯れたのか? 調べているうちに、炭坑節に魅せられたGIたちの興味深い情報にたどり着いた。進駐軍による替え歌のCoal Miner's Songがあったことが判明。「炭坑節」の英語版には様々なバージョンがあるが、そのCDを手に入れることができたのである。

その一つは、被占領時代の1951年(昭和26)7月に、日本コロムビアからリリースされた「TANKO-BUSHI」である。作詞はマイケル・ホワイト、編曲レイモンド服部、ヴォーカルはグレース・雨宮。彼らは横浜の進駐軍クラブの常連出演者であったので、おそらくそこで歌われていたものがベースになったと思われる。

「元唄」との違いを比較検討するために、日本語訳(筆者)を補足して、以下に掲げる。

TANKO-BUSHI(Coal Miner's Song)

Verse:Michael White

Arr:Raimond Hattri

Grace Amemiya

Columbia Orchestra

♪Shine on,shine on moon o’er the mountain high

Yoi Yoi

Out where the pine tree grow and flowers are in bloom

I’m gonna pull the 〝rikisha〝 through the bamboo grove

Darling, my dear love one, 〝Chotto Matte Ne〟

Sano Yoi Yoi

月が出た、出た、山の上(ヨイヨイ)

松が茂って、花咲いて

リキシャ(人力車)を引いて竹藪ぬけて

愛しい貴女、ちょっと待ってね(サノヨイヨイ)

♪Come to me, come to me my sweet and smiling gal

Yoi Yoi

And play your 〝Shamisen〟 for me by the lantern light

I’ll dance and sing a spring song ’neath the cherry trees

Until the lady moon hides her face away

Sano Yoi Yoi

近くにおいで、笑顔の素敵な愛しい娘(こ)(ヨイヨイ)

行燈ほんのり薄明かり、弾いておくれよ三味線を

さあさ、踊って歌おう桜の下で

お月さんが雲に顔を隠すまで(サノヨイヨイ)

♪Kiss me darling, kiss me darling under starlit skies

Yoi Yoi

I’ll tenderly caress you and whisper words of love

In the silent and silvery night just you and me

Only temple bells a ringing far and far away

Sano Yoi Yoi

夜空に輝く星のもと、キスしておくれよ、愛しの貴女(ヨイヨイ)

貴女を抱いて囁くは、甘い甘い愛の言葉

夜の銀河の静寂(しじま)の中で僕と貴女は二人きり

遠くに聞こえる寺の鐘(サノヨイヨイ)

♪Sayonara, Sayonara till meet again

Yoi Yoi

Someday, somewhere when love birds sing again

I’ll be knocking, I’ll be knocking at your lonely heart

Then you’ll be 〝Takusan〟 happy to hug me tight again

Sano Yoi Yoi

さよなら、さよらな、また逢う日まで(ヨイヨイ)

いつか、どこかで、僕たちの愛の小鳥がまた鳴いたなら

貴女のさみしい胸の扉を叩きにこよう

貴女はタクサン幸せ気分、僕をしっかり抱きしめる(サノヨイヨイ)

元唄の原型を留めぬ大胆な超訳であり、またリキシャ(人力車)を車よろしく自ら運転するくだりのように事実誤認も相当みられるが、当時の駐留アメリカ人の日本(文化)観が反映されていてたいへん興味深い。

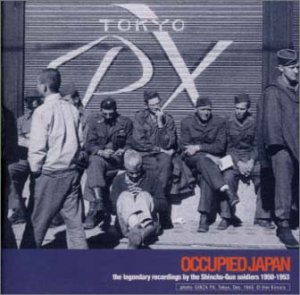

『オキュパイド・ジャパン進駐軍ソング傑作選1950~53』(復刻盤)

『オキュパイド・ジャパン進駐軍ソング傑作選1950~53』(復刻盤)Coal Minor's Dance(炭坑節)

♪Tsuki ga deta deta Here's dance for everybody

You swing your partner left halfway, then around to the right.

Altogether join the chorus repeating each movement of mine.

Tsuki ga deta deta And you're doing the coal minor's dance.

月が出た出た、さあみんなで踊ろう

パートナーの手をとって、左に半分まわして、右に回す

一緒に唄をうたいながら、踊ろう

月が出た出た、さあさあ炭鉱踊りを楽しもう

♪First your right, then your left foot.

Shoulder right, then left, then Yoi Yoi

Stepping forward, you push gently just three times and then take a bow

Clap your hands twice and then say Yoi Yoi and you're doing the coal minor's dance

最初に右足出して、それから左足

両手を右肩に担いで、次は左肩に。さあ、ヨイヨイ

両手を軽く前に、押して、押して、また押して。ぺこりとお辞儀

両手を叩いて叩いて、さのヨイヨイ。さあさあ炭鉱踊りを楽しもう

2番はまさに炭坑節の踊り方の解説である。

前掲の「TANKO-BUSHI」は超意訳ではあってもまだ日本語の元唄の名残りがあったのに、こちらは全編これ踊り方の解説であり、そもそもタイトルがsongでなくdanceになっていることがそれを問わず語りに語っている。ここではもはや炭坑節の歌詞はどこかへ飛んで行ってしまっていることに着目したい。

しばしば炭坑節の踊り方は、その仕種とフリからこんなふうに口伝される。

♪掘って掘ってまた掘って

担いで担いで後戻り

押して押して

開いてチョチョンのチョン

阿波踊りでも、「♪一かけ二かけ三かけて、四かけて踊るは阿波踊り・・・」と踊りの仕種を符牒化しているが、炭坑節のそれはより実践的である。これは石炭採掘の作業工程を様式化したもので、すなわち発破と機械で崩された炭層をスコップで掘って、担いで炭車に積んで、それを押してゆく・・・

もう一度、Coal Minor's Danceの2番の歌詞を参照していただきたい。ほぼこの踊りの仕種を踏襲していることがおわかりいただけるだろう。

こうしてみると、やはり炭坑節の英訳版Coal Minor's Danceはダンスミュージックに特化しており、いかに米兵たちが炭坑節をダンスと一体のものと感じ取っていたかが感得できよう。これだけ歌詞が具体的ということは、進駐軍クラブの客の米兵たちは炭坑節の演奏を耳で楽しむだけでなく、歌詞を頼りに踊ったのではないかと推察される。

さらに推論を大胆に進めよう。ここまで次のように論を進めてきた。

「炭鉱節まつり」のフィナーレを飾る、竪坑櫓を背景に輪を広げた炭坑節総踊り=2018年11月4日、福岡県田川市

「炭鉱節まつり」のフィナーレを飾る、竪坑櫓を背景に輪を広げた炭坑節総踊り=2018年11月4日、福岡県田川市 炭坑節が国民歌謡となり盆踊りの定番となるのは戦後のことだが、実はその陰の推進役はGHQではなかったか。すなわち、戦後日本の復興には石炭増産は不可欠だが、石炭業界だけを依怙贔屓すると思われては国策の遂行はおぼつかない。炭鉱はいかに大事で素晴らしいかを上手にプロパガンダして国民を味方につけなければならない。そこでGHQは辛い職場の炭鉱生まれなのにやけに明るい炭坑節に目をつけた。これをNHKから全国都々浦々に毎週末に流し、芸者歌手たちにレコードの吹き込みを競わせた、と。

しかし、それだけではまだ足りない。やはり身体で覚えさえるのが肝要だと。かくして炭坑節は盆踊りの定番となった・・・。それでは、この仮説の最終推論部分を裏付けていくとしよう。

戦前までは座敷踊りでしかなかった炭坑節が、なぜ野外で踊られるようになったのか。その答えのヒントがCoal Minor's Dance1番の冒頭部分にある。もう一度、読み直して

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください