大河ドラマが描いた/描かなかった朝日新聞社 その5

2019年11月23日

1936年(昭和11)の二・二六事件では、政府要人たちを殺害した兵士たちの一部50人ほどが、2月26日の午前9時ころ、東京朝日新聞社を襲撃した。NHK大河ドラマ『いだてん』で描かれたその襲撃シーンをめぐって、報告する。

二・二六事件で襲撃された直後の東京朝日新聞社編輯局。ただしこの写真が1966年の社内報に掲載された時には「二十六日の午後の一情景」という説明が付いている。手前の背中が主筆の緒方竹虎、その右が編輯局長の美土路昌一

二・二六事件で襲撃された直後の東京朝日新聞社編輯局。ただしこの写真が1966年の社内報に掲載された時には「二十六日の午後の一情景」という説明が付いている。手前の背中が主筆の緒方竹虎、その右が編輯局長の美土路昌一早朝5時半ころ、大蔵省営繕管財局総務課長の家に、高橋是清蔵相が殺害されたとの知らせが入る。その妻が夫の弟である東京朝日新聞の整理部員に、部員は整理部長に、そして整理部長が幹部と社の宿直室に連絡し、社員たちの非常召集が始まった。

電話と電報を受けて駆けつけた社員たちがそれぞれの持ち場につき、外回りの記者たちがさまざまな情報を入れていた午前9時ころ、社の外に来ていた兵隊たちが社内に入ってきた。

守衛係が連絡してきた。「将校が社のいちばん偉い人に会いたいと言っています」。編輯(へんしゅう)部門のトップだった主筆の緒方竹虎が、3階の編輯局から1階の玄関に向かった。

二・二六事件のころの緒方竹虎。1936年の大阪朝日新聞名古屋支社創設1周年記念従業員写真帖から

二・二六事件のころの緒方竹虎。1936年の大阪朝日新聞名古屋支社創設1周年記念従業員写真帖から実際には緒方はそこまでの動きはしていない。だが、戦後の回想座談の記録では「僕は、もし相手がピストルを向けようとしたら、手もとに飛び込んでそれをたたき落としてやろうと用心していた」と語っている。

玄関まで緒方に同行したという社会部記者の磯部佑治(筆名・佑一郎)は1966年の社内報でこう回想している。

青年将校が、銃剣の兵2名を連れてツカツカと近寄ってきた。右手にピストルを持ち、左手に巻紙らしいものを持っていた。その将校と緒方主筆はごく近接して相対した。

「私が緒方ですが」と言いながら、緒方さんは名刺と共に「社の代表者です」と付け加えた。(中略)名刺をポケットにおさめた青年将校は、一、二歩下がり、瞬間後方を振りかえった。射つなというのを、表情で言ったかのように覚えている。

この緒方と青年将校の対峙については、緒方と磯部の回想に食い違いがある。緒方は一人で玄関に向かったとし、磯部は緒方に一緒に来るように言われたという。

また前々回、エレベーター係のことを紹介したが、緒方に「落ち着いている」と感心されたその係・菊地滋子は1961年の社内報で、緒方の記憶とは違う回想をしている。

緒方さんは私のエレベーターで3階からおりられたようにお考えになっていらっしゃいますが、私が運転したのは3階へあがられるときだけでした。

菊地は、落ち着いていたのではなく、「反乱軍がきたことを全然知らなかった」ので「ふだんと変わらず、ご用の方がおいでになるまでエレベーターの中におっただけのことです」と語っている。

誰の、どの記憶が正しいのか、検証は困難だ。緒方は1956年に死去しており、磯部と菊地の証言を緒方に確認することもできなかった。

ただ、緒方は命を失う覚悟もして将校と向き合い、磯部は宿直の時から事件対応に走り回り、菊地は同僚たちがいなくなっていることに戸惑っていた。

みな、異様な状況下にあったのである。

この連載で何回か紹介しているが、熊倉正弥著『言論統制下の記者』でも、戦後、衆議院内の朝日新聞の部屋に緒方が来て、熊倉の先輩記者と雑談していたときの言葉を記している。

私(熊倉)が耳をすましていると、緒方は「自分はあの時は沈着どころか、背中で階段をおりたんだよ」と微笑しながらいった。腰をぬかしたという意味だろう。私はこの言葉に敬服したのである。

襲撃でひっくり返された活字ケースと軍靴で踏みにじられて散乱する活字=1936年2月26日、東京朝日新聞社

襲撃でひっくり返された活字ケースと軍靴で踏みにじられて散乱する活字=1936年2月26日、東京朝日新聞社活字ケースが床に散乱していて、足の踏み場もない。東京朝日新聞が二・二六事件で襲撃されたことを物語る写真である。

トラックが社の前の数寄屋橋の西側に停車し、下車した兵士たち数十人が社に向かってきたとき、警備の松山万太郎は、玄関の大戸と輪転機工場の入り口を閉めるように仲間に命じた。また輪転機の電気部門の担当だった志田清は、制御盤室で輪転機の電源を切り、室の電灯を消して扉を閉めた。

兵士たちは工場の鉄の扉に斧をふるったが、結局突破できず、制御盤室にも侵入しなかった。

技術部長の江碕達夫が兵士の指揮者から「機械を壊したら一週間くらい発行不能か」と聞かれ、機転をきかせてこう答えた。

「あの大量の活字なら補充が困るが、機械はすぐ修理ができる」

その答えを真に受けた兵士たちは活版部で、鉛の活字を揃えて収めていたケースをひっくり返し、襲撃から30分ほどで引き上げていった。

実は活字ケースは、関東大震災の経験から、また見習いの技術者が活字を扱う訓練用としても、別の部屋にも置いてあった。機械を壊されるよりはるかに被害が少なくてすんだのだ。

このエピソードは、印刷部門内で語り継がれた。

この予備の活字を使えば、技術的には夕刊を出すことは可能だった。しかし、部隊が再度の襲撃を警告していったことなどから、発行は見合わせた。当日の夕刊を出さなかった、というのは、朝日新聞社史として繰り返し語られてきたことである。翌朝からは新聞を出した。

二・二六事件を報じた1936年2月27日の東京朝日新聞の朝刊2面(左)。このころの1面は全面に書籍の広告が掲載されていた。右は26日付けで秋田で発行された号外

二・二六事件を報じた1936年2月27日の東京朝日新聞の朝刊2面(左)。このころの1面は全面に書籍の広告が掲載されていた。右は26日付けで秋田で発行された号外では、あのひっくり返された活字は、どうなったのか。

そもそも「活字ケース」とは、どんなものだったのだろう。

東京朝日新聞が1927年に有楽町新社屋に移ったとき、案内本「東京朝日新聞小観」を刊行した。その記述を少し紹介する。

(鋳造された)活字は活字ケースに収められる。出張ケースと外字ケースとに分けてあり、出張ケースは使用数の多い文字を集めたもので、ケース8枚ないし12枚をもって1組とし、それに2200余の文字が配列せられ、おおよそ3万5千個ないし4万個の活字が収容せられている。この1組の出張ケースは文選従業員1人の働き場となるものである。

「文選」は、手書きの原稿を見ながら活字をケースから採集していく仕事で、熟練者は1分間に30字を容易に採字したという。

1934年当時の活字ケース群と活字を拾う文選の風景。大阪朝日新聞社で

1934年当時の活字ケース群と活字を拾う文選の風景。大阪朝日新聞社で活字ケースは、活字の種類と大きさ別にもあり、全体で百数十。襲撃ではそれらが、すべてではなかったが、引き倒された。

朝刊・夕刊を以前のように発行し続けるには、予備の活字ではやはり足りない。なにより、活字ケースとして整備しておかないことには、文選作業ができない。

活字をケースに戻して、元のように整理したのだろうか。人手をかけて必死に整理したのだろうか。そういう作業をやったのなら、やり遂げた、頑張ったという証言や回想があるはずなのだが、それは無い。

散乱した活字の行方としては、次のような記述が社内報にあるだけだ。

床に穴をあけ、活字を階下に落とした。集めて上に立ったら、頭が天井まで達するくらいだった。

実は当時は、高性能の活字鋳造機を導入していて、1日40万個の活字をつくることができていた。

活字鋳造機の列。1934年、大阪朝日新聞社で

活字鋳造機の列。1934年、大阪朝日新聞社でそれまでは、「解版」といって、使った活字を1文字1文字に分けてケースに戻す作業があった。小さな文字を瞬時に見分けて整理していくには、能力と熟練が必要だった。なかでも大正末期ころまで勤めた「おたみさん」と呼ばれ愛された女性は、4~5本同時にパッパッと処理し、活字を見る目に「霊感」があると称賛された。

しかし高性能の活字鋳造機があると、活字を再利用するために解版するよりも、新しい活字を作った方が速いし、人手がかからない。

また輪転機が高速化して、活字の表面に新聞紙の厚さの2分の1程度の高さの差があっても、完全な印刷ができなくなった。活字は数回使うと摩耗して活字面の高さをそろえるのが難しくなる。こうしたことから、使った活字はケースに戻さず、熱でとかして新たな活字鋳造の材料に使うようになっていった。

長い説明となったが、二・二六事件でバラバラにされた活字は、そのまま溶解し、その後の新聞発行に必要な活字は急ピッチで鋳造し、再び百数十の活字ケースをそろえたのだった。

こうしたことは、当時の印刷現場では自明のことで、かつ、事件の前から日常の作業だった。わざわざ記録や証言を残そうという発想もなかったのだろう。

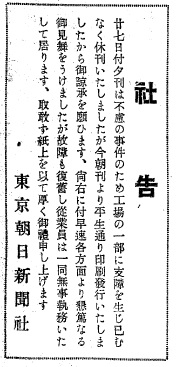

1936年2月27日東京朝日新聞に載った社告。「27日付夕刊」と書かれているが、当時の夕刊は翌日の日付で発行されていたため、現在の26日付け夕刊のこと

1936年2月27日東京朝日新聞に載った社告。「27日付夕刊」と書かれているが、当時の夕刊は翌日の日付で発行されていたため、現在の26日付け夕刊のことドラマ『いだてん』では、こうした新聞社の大規模な印刷部門は描いていない。二・二六事件の襲撃のシーンでも、活字ケースをひっくり返すことまでは映像化せず、活字の入ったトレーを落とす映像と音とで、象徴的に描いている。

まあ、製作の実際問題として、大量の活字を散乱させてしまうと、それをケースに戻す手間は大変だ。ましてや撮影が一発でOKとならずに撮り直しとなったら……。

次回も引き続き、二・二六事件での朝日新聞を報告する。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください