⼤河ドラマが描いた/ 描かなかった朝⽇新聞社 その6

2019年11月30日

1936年(昭和11)の二・二六事件。政府要人を殺害した兵士たちが次に向かったのは、報道機関6社だった。その最初が東京朝日新聞。社内にまで踏み込んで襲ったのは朝日だけだった。

NHK大河ドラマ『いだてん』では、剣付き銃を構えて突入してきた兵士たちが社員たちを追い出していた。その時、そしてその後、社員たちはどんな思いでいたのだろう。

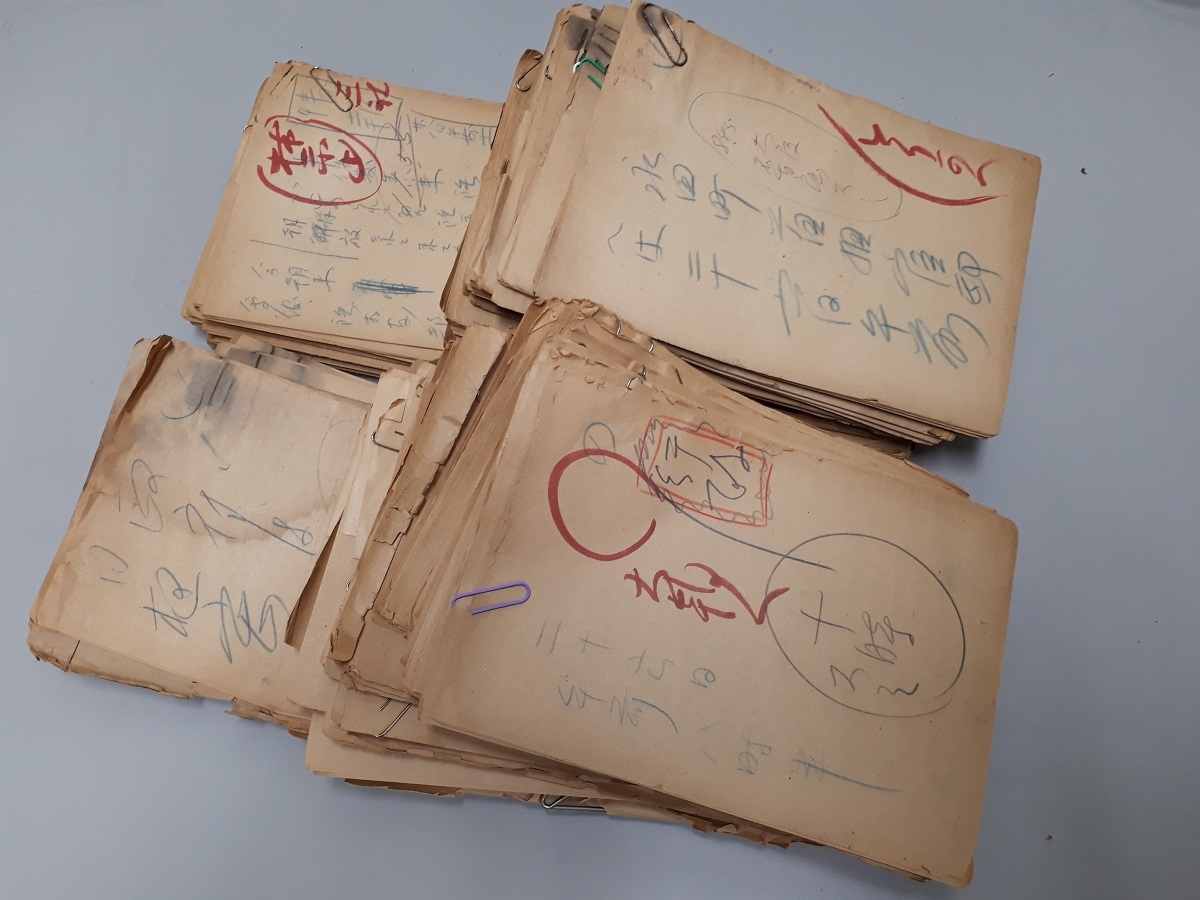

二・二六事件についての「電がら」の束の一部。東京朝日新聞から大阪朝日新聞などに送った記事と情報が記されている

二・二六事件についての「電がら」の束の一部。東京朝日新聞から大阪朝日新聞などに送った記事と情報が記されている朝日新聞の社史編修センターは、古びてシミやクリップのサビで汚れたB6判ほどの紙の束を、小さめの段ボール1箱分、保存している。

紙は本連載でも紹介した「ザラ原」で、ほとんどは鉛筆で走り書きされ、「禁止」「のせてはならぬ」などと赤く書き込まれたものも少なくない。

これは、二・二六事件発生の26日朝から、反乱兵士たちが帰順した29日まで、記者たちが取材した情報・原稿や社内の動きを、東京朝日新聞から大阪朝日新聞・九州支社・名古屋支社に、電話と電信で連絡したものだ。連絡担当部門では「原稿の読みがら」または「電がら」と言っていた。

要人の殺害または無事情報、警視庁や宮城ほか各地の状況。

そうした情報・原稿が26日の午前7時50分ころから続々と送信されていった。「禁止」などは、送信はするが紙面には載せるなという指示だ。

そして送信が、9時過ぎにいったん途絶える。襲撃され、係も社外に退去したからである。

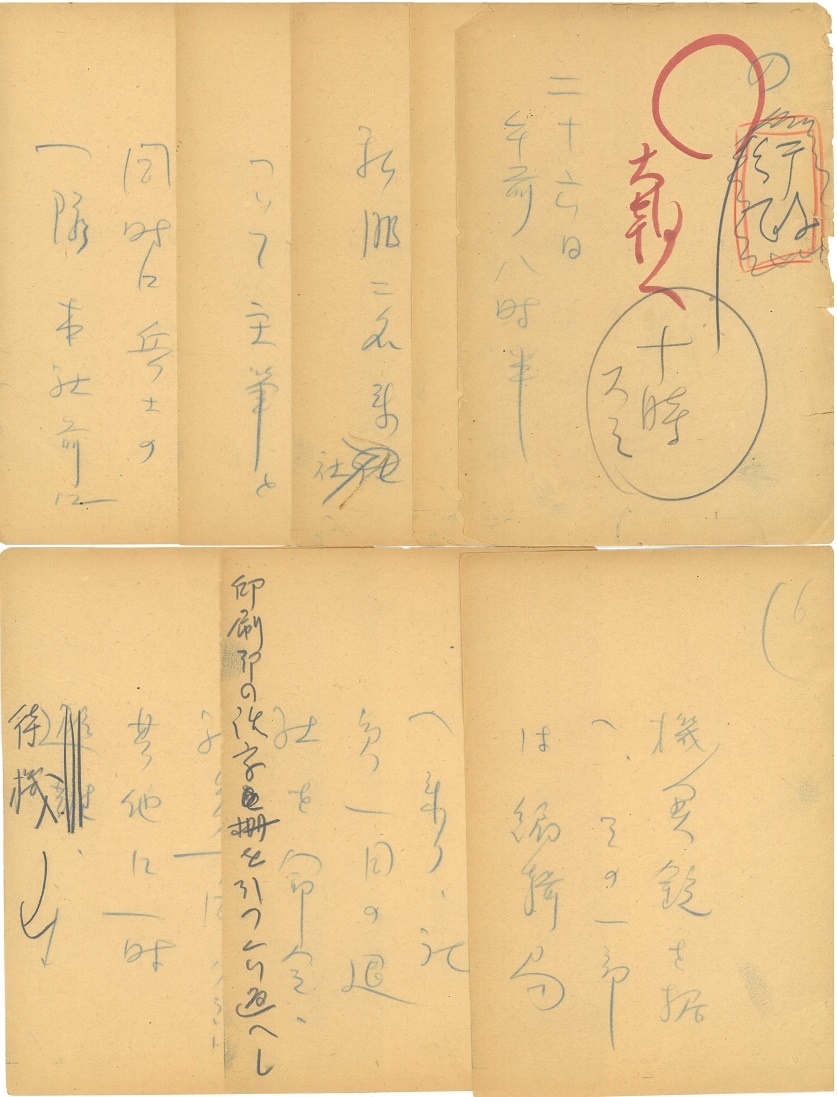

送信が再開されたなかに、「行政 大朝へ 十時スミ」と付記がある1通がある(「行政」とは、社内連絡のこと)。読みやすく補ったうえで記すが、次のような内容だ。

東京朝日新聞が襲撃されたことを大阪へ伝えた「電がら」

東京朝日新聞が襲撃されたことを大阪へ伝えた「電がら」26日午前8時半、憲兵隊の坂本東京隊長が東京朝日新聞社員に事件の記事は厳禁と告げた。9時には憲兵隊の私服2人が東京朝日新聞社に来て社会部員と、続いて緒方竹虎主筆と会見した。と同時刻に、兵士の一隊が社の前に機関銃を据え、一部が社内の編輯(へんしゅう)局に来て、社員一同の退社を命令、印刷部の活字棚をひっくり返し(輪転機その他異状なし)、社員一同は(隣の)ニューグランドその他に一時待機した。同9時半、兵士の一隊が引き上げ、社員一同は直ちに社にとって返し部署についた。

東京朝日襲撃の第一報である。活字棚や輪転機のことを付記し、「避難」を「待機」に変えるなど、手を入れた後に送信されている。

襲撃については、緒方竹虎、編輯局長だった美土路昌一、政治部次長だった細川隆元などが、それぞれの回想記に残している。社としても回顧座談会を何度か開いて多くの証言を記録し、また定年退職した人たちが社内報で当日を振り返っている。

そしてそれらを総合して、朝日新聞の社史は二・二六事件での東京朝日襲撃を描写している。

……のだが、その時の社員たちの心の内はどうだったのだろう?

それを知りたい時、社史の記述は十分ではない。

社史とは、1949年の『朝日新聞七十年小史』、1969年の『朝日新聞の九十年』、1991年社内版・1995年市販版の『朝日新聞社史 大正・昭和戦前編』、そして1999年の『歴史の瞬間とジャーナリストたち 朝日新聞にみる20世紀』である。

新版で旧版を修正した部分もあるが、基本的には同じ状況描写だ。

兵士が来て、その指揮者の一人に緒方竹虎が冷静沈着に対応し、社員を退去させることにした。その時兵士が乱入してきて社員は追い出され、工場では輪転機は無事だったが活字ケースがひっくり返された。まもなく兵士たちは引き上げ、社員は戻って報道・業務に邁進した。

しかし、もっと生々しい記憶、本音がある。そして実際には、26日の朝だけでなく、その後も緊迫した日々が続いていたのである。

人通りの途絶えた東京朝日新聞社前。再度の襲撃を警戒していた=1936年2月26日夜

人通りの途絶えた東京朝日新聞社前。再度の襲撃を警戒していた=1936年2月26日夜『いだてん』では、編輯局に乱入した兵士が、電話をかけ続けていた社員を追い出そうとしたとき、阿部サダヲが演じる田畑政治がその兵士にタックルし、銃の台尻で数回殴られていた。

実際に、電話をかけ続けていた証言はある。警備の松山万太郎は兵士たちが入ってきたので、机の下にもぐって営業局長に電話しているところを兵に見つかった。兵は銃の台尻で床をゴツンゴツンとつつきながら「早く出ろ、出ろ」とせかしたが、松山は歩兵上等兵の経験者で、まだ銃を撃つことはないだろうと、電話はかけ終わってから退出したという。

細川隆元は『朝日新聞外史』で、自身のことに続いて伝聞を紹介している。

(妻に)「二、三日は家に帰れないから心配しないように」と連絡をとっていたら、銃剣を突き出すように政治部の机に一人の兵隊が殺到して来たから、私はかけていた電話機を思わず机の上に取り落として、そのまま室の外に出て行った。(中略)連絡部長の鳥越雅一は兵隊から銃剣で尻をシコタマつつかれるまで、大阪との直通電話にかじりついて放さなかったのは、後々まで美談の一つとして伝えられた。

鳥越がその時けがをしたのかどうかはわからない。そのほかにも、襲撃で負傷したという記録は無い。田畑がタックルして兵に銃の台尻で殴られたのはドラマでの表現である。

印刷工場では、出社していた鋳造係の三上久雄と庶務課の佐藤隆が、銃を構えて興奮したような顔をした兵に「出ろ」と怒鳴られながら工場の中を追いかけられ、出口が無く、窓から飛び出した。

販売部の池永弘は、宿直でベッドに寝ていた。赤ら顔の兵が殺気だって「表に出ろ、出ろ」と、ベッドの下から剣で突き上げてきたのであわてた。階段を何段飛んで降りたかわからないという。外では並ばされて、将校が自動車の上で蹶起(けっき)趣意書を読み上げるのを聞かされた。

見出しをつけたり、レイアウトを考えたりする整理部員の赤井直恭は、兵が来たときはスリッパばきだったので、いったん宿直室に行って靴に履きかえて編輯局に戻った。もう誰もいなくて、兵に「早く出ろ」と言われて階段を降り、ほとんど閉まっていた玄関の扉のところで、兵が2人、付け剣で構えている下を、くぐるようにして外に出た。

二・二六事件に対応するため芝浦ふ頭に上陸した海軍の陸戦隊=1936年2月26日

二・二六事件に対応するため芝浦ふ頭に上陸した海軍の陸戦隊=1936年2月26日事件を知らずに通常の出社をした人たちは別として、非常召集で駆けつけた社員は、兵士による要人殺害を知らされていた。その兵士たちが来襲したと気づいたとき、心穏やかであったはずはない。

ただ、銃声は無かった。社外に追い出されたものの、30分ほどで兵たちは引き上げた。一部の兵士たちが赤ら顔で興奮していたといっても、そういえば酒くさかった。被害は活字ケースくらいだった。

26日朝の社内は、緊張と安堵とが交錯していただろう。

しかしその後、事件の情報は続々と伝わっていた。「電がら」が積み重なっていった。

要人を殺害したのは陸軍の一部だ

陸軍大臣が戒厳令を検討している

どこどこの官庁が占拠されている

要人たちの絶命の様子

ほかの部隊の動向

海軍の軍艦が東京湾に向かっている

海軍陸戦隊が芝浦に上陸する

東京朝日は26日の夕刊は見合わせたものの、27日の朝刊を出すのか。出した場合、また襲われるのではないか。社員たちは、オーバーを着て帽子をかぶったまま仕事をしていた。

編輯局長だった美土路昌一は、回想と座談会とで、次のように語っている。

26日の午後には反乱軍がまた朝日を襲撃する、という情報が(当時反乱軍側の情報取材を受け持った岡見齊から)入ってきた。実際にはこの情報は27日もそうであったし、28日になってもそれが続いていた。

(朝刊を発行して)再襲撃は覚悟のうえでのことであったが、実際に勇気を要することであった。

(最初の襲撃で)来た時はこわいという感じは全然なかった。ワッと来た時は。その覚悟をしている時に来たから……。しかしあとから、今夜来るかもしれないとか、いまこれからもう一ぺん来るという協議をしているという情報が入ってくると、その時どういう具合に皆を(社外に)出すか。今度入ってくれば相当暴れるだろうから、どういう具合に無事に出したらいいかということを考えると、その方に相当気をつかう。

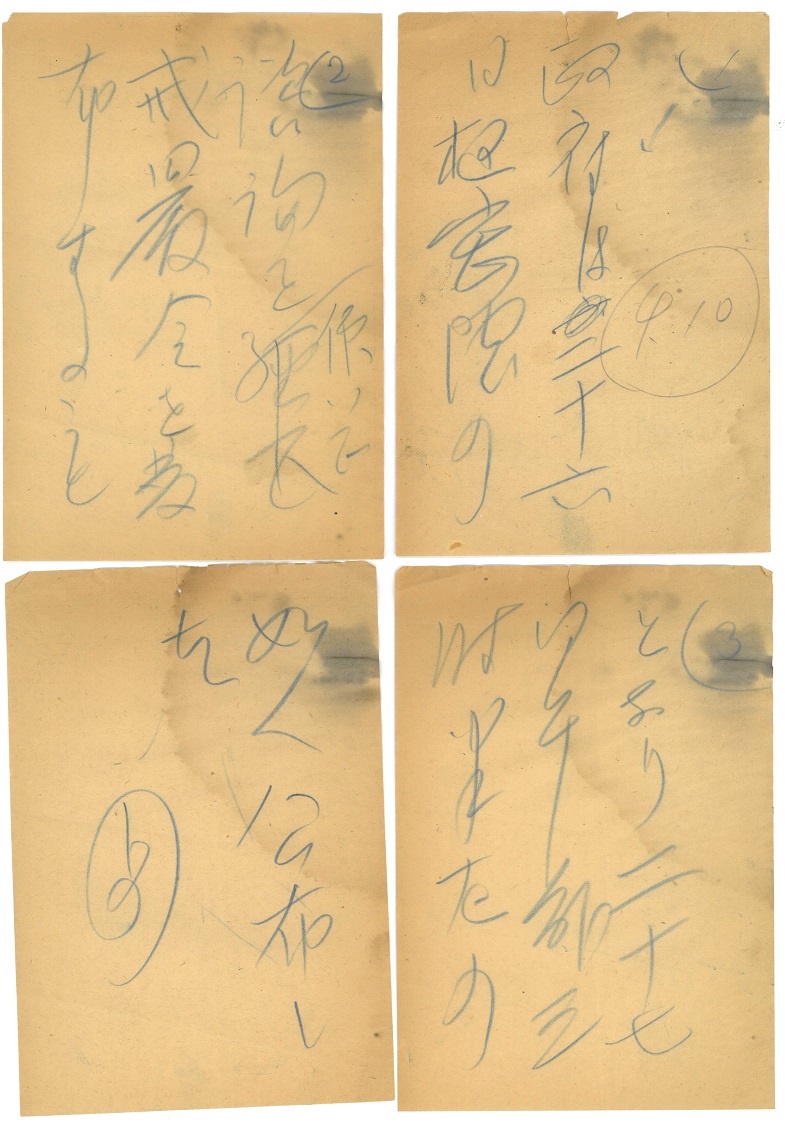

戒厳令の公布を伝える「電がら」

戒厳令の公布を伝える「電がら」「電がら」は、さらに続く。

27日には、事件に対応するために各地から派遣された部隊の情報、戒厳令公布、高橋是清蔵相の死去発表。

28日には、住民の避難、正規軍包囲の態勢、さらに続々と出動する部隊。

29日には早朝から、戒厳司令部の命令や戦闘が起きた場合の注意などが流された。

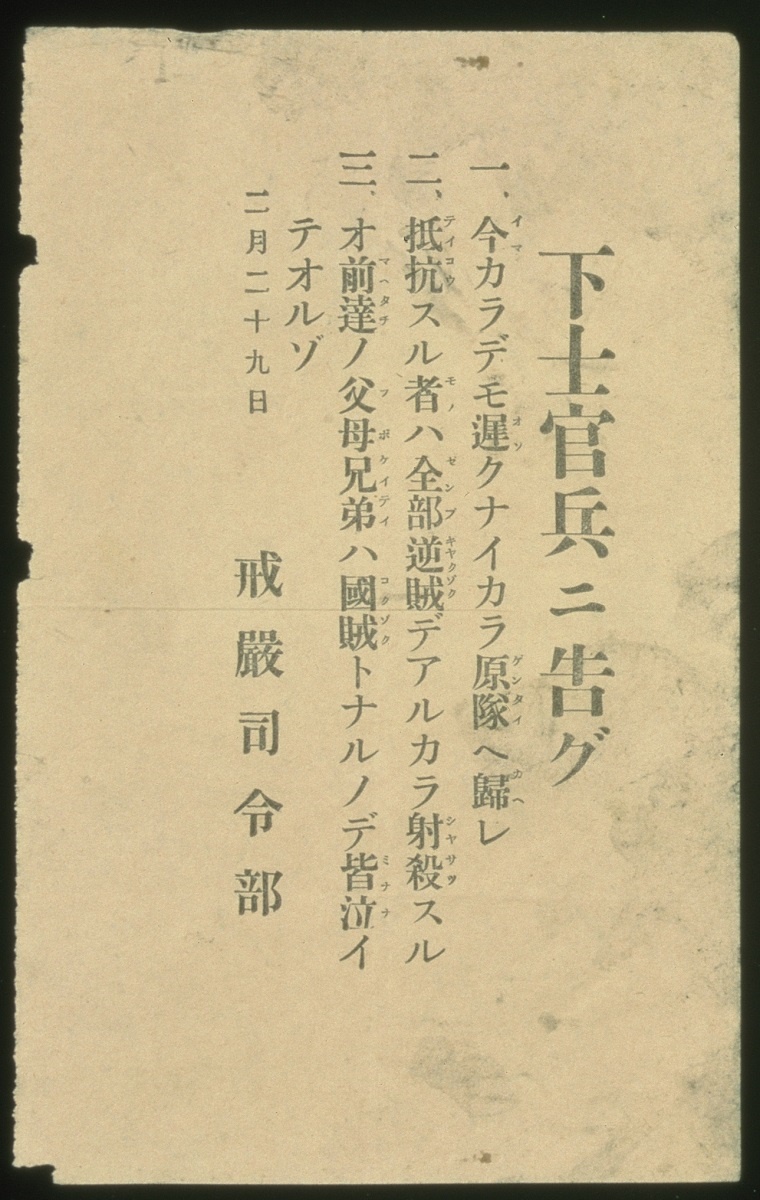

「下士官兵ニ告グ」のビラ

「下士官兵ニ告グ」のビラ投降を呼びかけるビラには3種類があり、朝日が印刷したこの5万部は、29日早朝から海軍機が空中散布したという。

このころまでが、戦闘が始まるのかどうかの息詰まる時間帯だった。しかし午前10時ころから反乱部隊が次々と帰順していく。29日午後2時ころまでに反乱は鎮定された。

保存されている「電がら」の、ほぼ最後のものは、29日夜に陸軍から取材した報道禁止の情報2通で、野中四郎大尉の自殺、生き残りの将校団は死なない理由として、裁判を通じて主張を訴える「公判闘争」を目論んでいる、といった内容だ。

その後の公判や反乱兵たちの供述で、東京朝日新聞襲撃について詳細に語られたものはない。もともと計画はされておらず、要人殺害後に急きょ実行されたとの見方が強い。

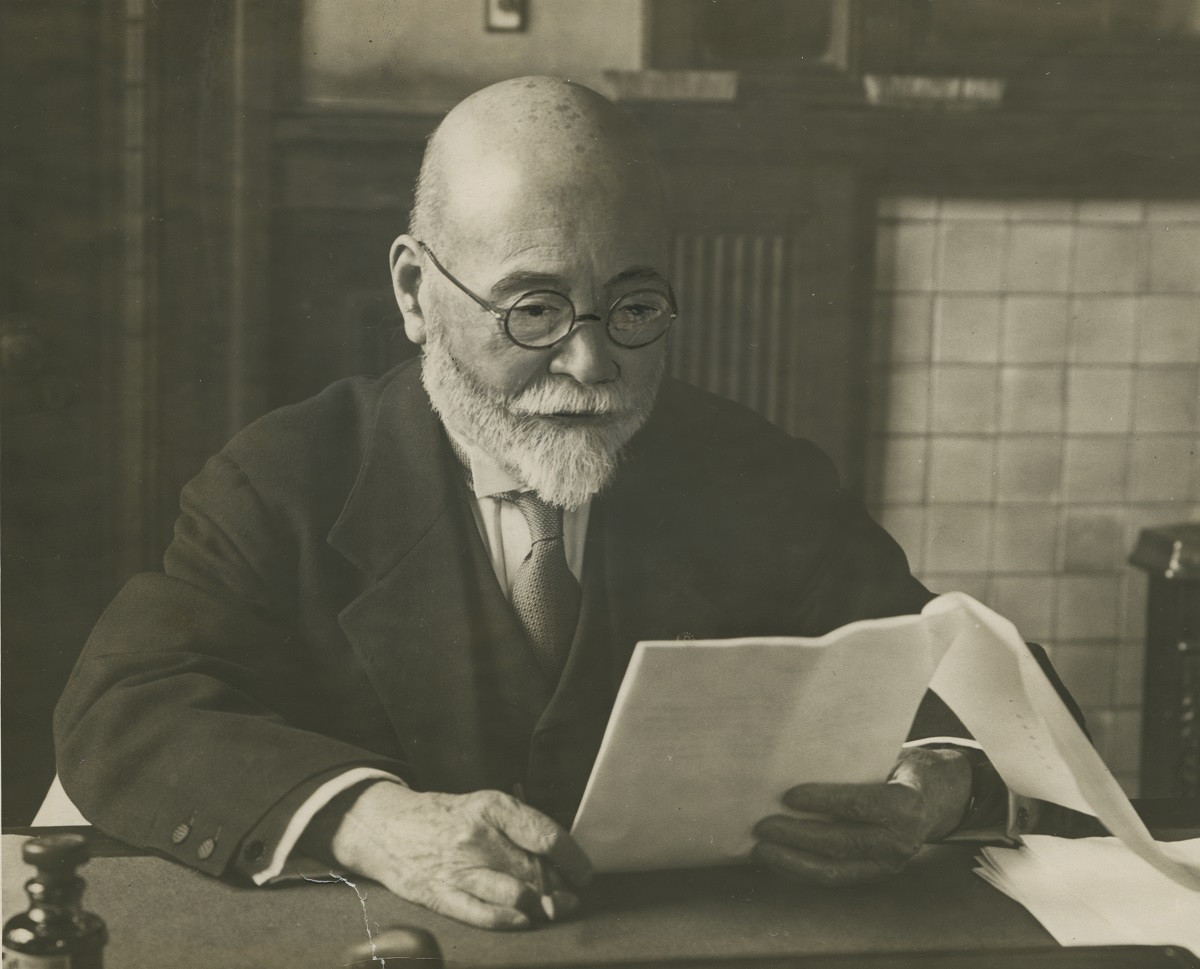

二・二六事件で殺害された大蔵大臣、高橋是清。『いだてん』では萩原健一が印象深く演じた

二・二六事件で殺害された大蔵大臣、高橋是清。『いだてん』では萩原健一が印象深く演じた二・二六事件が収束した後、当時の社内報、そして戦後の回顧座談会などで、〈社員たちは襲撃を受けたが頑張った〉という趣旨の記述が繰り返された。その後まとめられた「社史」も、その口調を引き継いでいる。

もちろんそれは、誤りではないだろう。ただ、危険に遭遇した体験を振り返る時、「意気盛ん」に語るのもまた、人間の一面である。その裏にあったかもしれない、恐れや身のすくむ思いは記録には残りにくい。

1987年5月3日に朝日新聞の阪神支局が銃撃され、小尻知博記者が殺され、犬飼兵衛記者が重傷を負った時。そのほか一連の襲撃事件が明らかになった時。

1995年3月20日、オウム真理教によるサリンを使ったテロ事件で、朝日新聞東京本社近くの地下鉄築地駅でも多数の犠牲者が出た時。

一人の記者であった私は、怒りと恐れとを同時に抱いた。いや、両方の感情を持ったのは、私だけではないはずだ。

会社や社員寮への出入りにあたっては、しばらくは張り詰めた気持ちで周囲を確かめたし、地下鉄を避けて山手線を使って通勤した。そしてまた、そういうことに追い詰められることへの怒りも持った。

NHKの『いだてん』制作陣から、朝日新聞の二・二六事件ほかの戦争時期のことについても調査協力の依頼を受けたとき、私は、当時の社員たちにあっただろう閉塞感や恐れについて考え、それを「社史」には採用されなかった、さまざまな言葉から探る作業を続けた。今回は、その報告である。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください