2019年11月29日

ここまで野口五郎、西城秀樹、郷ひろみの「新御三家」、そして森田健作や中村雅俊など学園ドラマのアイドルを見てきた。今回、次回、そして次々回と、同じ1970年代のアイドル的存在としてChar、原田真二、世良公則&ツイストの「ロック御三家」について振り返ってみたい。

日本の男性アイドル史の出発点になった出来事として、グループサウンズ(GS)ブームを生んだビートルズの来日があった。ただ第1回でもふれたように、ビートルズにはアーティストとアイドルの両面があった。ビートルズを純然たるアイドルとは言いにくい。むしろアーティストと考える人も少なくないはずだ。

1970年代になっても、同じ状況は続いた。ただそうしたなかで、海外ミュージシャンがアイドル的扱いを受ける現象も目立ち始める。

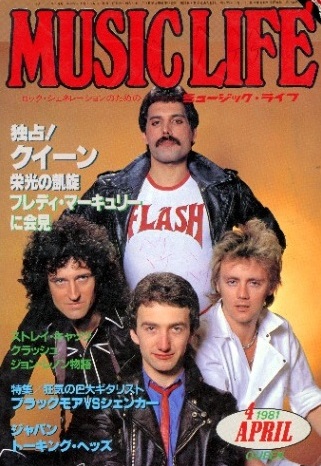

クイーンは音楽誌『ミュージック・ライフ』でしばしば特集が組まれた

クイーンは音楽誌『ミュージック・ライフ』でしばしば特集が組まれた全員が歌舞伎の隈取りのようなメークでエンタメ性も高かったキッス、いかにもロックという感じの不良的魅力で惹きつけたエアロスミスとともにその一角を占めたクイーンは、メンバーのフレディ・マーキュリーの半生をモデルにした映画『ボヘミアン・ラプソディ』が昨年(2018年)公開されて記録的な興行収入をあげたように、いまだに根強い人気を誇る。

4人組のクイーンは1971年にイギリスで結成され、1973年にデビューした。本国で人気がなかったわけではなくヒット曲も出ていたが、とりわけ熱狂的な反応を示したのが日本の若い女性たちだった。1975年初来日の際にはファンの女性たちが大挙空港に押しかけ、ニュースにもなった。その同年に発売され、のちに映画タイトルにもなった「ボヘミアン・ラプソディ」がポピュラー音楽史上に残る大ヒットとなり、クイーンは世界的なスーパースターへと飛躍していく。

抜群の容姿で目を引いたドラムのロジャー・テイラーなどメンバーのビジュアルの良さやステージングの華麗さもあって、確かにクイーンにはアイドル的人気を獲得する条件が備わっていた。日本のファンは、そのあたりに敏感に反応したと言える。

ただし彼らの音楽的志向は、特別若い女性向けを意図していたわけではなかった。ロックをベースとしつつ、クラシック、ジャズ、ブラックミュージック、カントリーと多彩なジャンルの音楽を融合させた楽曲とサウンドは独自の音楽に昇華され、洋楽ファン全般をも惹きつけた。オペラ風のコーラスを大胆に取り入れ、斬新な組曲的構成でシングル曲としては異例の約6分の長さだった「ボヘミアン・ラプソディ」は、その象徴である。彼らの音楽は、いわゆるヒット狙いのポップミュージックからはほど遠いものだった。

クイーンを描いた映画『ボヘミアン・ラプソディ』は世界的に大ヒットした

クイーンを描いた映画『ボヘミアン・ラプソディ』は世界的に大ヒットしただが一方で、海外ミュージシャンのアイドル化の流れは衰えるどころか、いっそう強まっていった。そうした折、ティーンを中心に爆発的人気を獲得したのがベイ・シティ・ローラーズ(BCR)である。

BCRはスコットランド出身のメンバーで結成されたロックバンドで、1971年にデビューしたが当初は売れなかった。ところがボーカルが2代目のレスリー・マッコーエンになると、一転して上昇気流に乗り始める。1975年発売の「バイ・バイ・ベイビー」がイギリスで大ヒット、日本でも人気に火がついた(同曲を郷ひろみがカバーしたほどだった)。

さらにその人気を決定づけたのが、同じく1975年発売の「サタデー・ナイト」である。この曲はビルボードでグループ初の全米1位を獲得、全世界的にヒットした。それ以後、「二人だけのデート」「ロックン・ロール・ラブレター」とヒット曲が続き、一気にブームが巻き起こる。日本でもご多分に漏れず、人気は沸騰した。

「洋楽ロック御三家」に比べ、BCRは日本人の思い浮かべるアイドル像に近かった。少年のようなビジュアルと髪型、スコットランド出身ということでタータンチェックがあしらわれたユニフォーム的衣装、恋愛や青春を切なげに、そして時には弾けて歌う楽曲。それらが相まって、彼らは違和感なく「アイドル」のイメージを投影できる対象だった。

ベイ・シティ・ローラーズのタータンチェックのファッションは、日本のファンにも人気を呼んだ=1976年12月、大阪市

ベイ・シティ・ローラーズのタータンチェックのファッションは、日本のファンにも人気を呼んだ=1976年12月、大阪市興味深いのは、そんな彼らの人気を支えたメディアとして、従来の雑誌やラジオにテレビが加わったことである。

よく知られるように、ミュージックビデオの制作が本格化するのは1980年代にアメリカでMTVが登場し、マイケル・ジャクソンの「スリラー」などが話題を呼んだあたりからである。それ以前は、日本で海外ミュージシャンが“動く”姿を目にするには、コンサートに足を運ぶくらいしかなかった。ただ、その機会も当時かなり限られていた。

そうした状況のなかで、海外ミュージシャンの歌や演奏を見せてくれた貴重なテレビ番組のひとつが、NHK『ヤング・ミュージック・ショー』(1971年放送開始)である。不定期の放送だったが、それでもレコードやラジオで聴くだけだった歌や演奏を目の当たりにするインパクトは大きかった。エマーソン・レイク&パーマーなどこの番組で放送されたライブステージが話題になったミュージシャンも少なくない。

BCRは、当時の人気を物語るように1976年から1977年にかけての短期間に計3回、この番組に登場している。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください