ヒルサイドテラスはなぜ「日本の20世紀遺産20選」に選ばれたのか

2019年12月04日

旧山手通りに続くヒルサイドテラス。(写真提供:槇総合計画事務所)

旧山手通りに続くヒルサイドテラス。(写真提供:槇総合計画事務所)おしゃれな街並みが人気で常に「住みたいまち」の上位に選ばれる東京・代官山。その一角に「ヒルサイドテラス」が誕生して50年がたつ。

1969年、まだ武蔵野の面影が残る住宅地に、真っ白な2棟のモダン建築(第1期A・B棟)が建ったときの衝撃は、今も多くの人の語りぐさだ。設計したのは、世界的建築家・槇文彦さん(91)。以来、代官山に代々住み続けてきた施主・朝倉家とともに、旧山手通り沿いに、じっくり時間をかけて独自の世界観をもつ「まち」をつくりあげた。店舗・オフィス・住居からなる14棟の複合建築は、まさに代官山の核と言える。

『HILLSIDE TERRACE 1969-2019

アーバンヴィレッジ代官山のすべて

』(現代企画室刊)。監修:ヒルサイドテラス50周年実行委員会(槇文彦、朝倉健吾、北川フラム他)定価:3500円+税。表紙カバーは1973年当時の写真。本と記念展覧会のアートディレクションは大西隆介(direction Q)。

『HILLSIDE TERRACE 1969-2019

アーバンヴィレッジ代官山のすべて

』(現代企画室刊)。監修:ヒルサイドテラス50周年実行委員会(槇文彦、朝倉健吾、北川フラム他)定価:3500円+税。表紙カバーは1973年当時の写真。本と記念展覧会のアートディレクションは大西隆介(direction Q)。

民間が開発した一不動産にすぎないヒルサイドテラスが「社会資本」と認められるまでになったのは、なぜなのか――。

このほど発刊された『HILLSIDE TERRACE 1969-2019 アーバンヴィレッジ代官山のすべて』(現代企画室刊)は、その問いに答えるべく、これまで主に建築についてのみ語られてきたヒルサイドテラスの「内側」で、どのような人が住み、働き、集い、どのような活動が行われてきたのかを、ヒルサイドテラスとゆかりのある各界の50人を超える人々の"証言″と、さまざまな資料によって明らかにしようと試みたものである。

ヒルサイドテラスがスタートした1969年は、どんな年だったのか?

パリの5月革命や日本の全共闘運動など世界中が若者の反乱で揺れた「1968年」と大阪万博が開催された「1970年」の狭間(はざま)だった。また、アポロ11号が人類初の月面有人着陸に成功、日本のGDPが西ドイツを抜いて世界2位になり、初の「公害白書」が発表された年でもあった。

まさしく、1970年代の前夜。「政治・思想」の時代から「ファッション・大衆文化」の時代へと変わろうとしていた。それから半世紀、ヒルサイドテラスは時代の文化の先端を担う人々を惹きつけ、東京の都市文化の一角を担っていった。

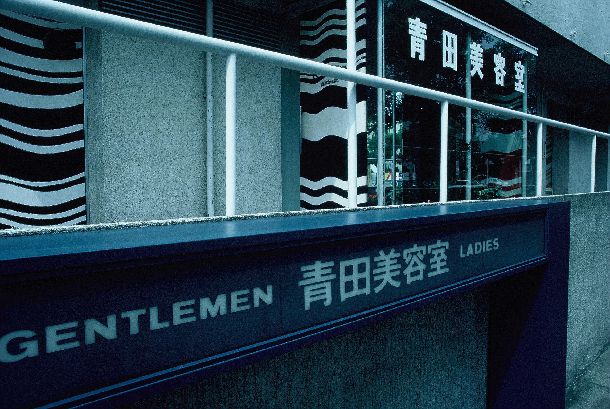

樹木希林らが通った「青田美容室」の看板。

樹木希林らが通った「青田美容室」の看板。当時珍しかったメゾネット住居の最初の住人となったのは、ビギを創業したばかりの菊池武夫・稲葉賀惠夫妻だった。「自分たちには予算オーバーの物件」だったが、ビギはその後ヒルサドテラス内に80人の社員を抱えるまでに成長し、日本のDCブランドブームを牽引(けんいん)する。稲葉さんは「槇さんが手がけた建物で働くことで、“本物”を目指すための感性が磨かれた」と書いている。

記念展覧会場に再現されたトムスサンドイッチのコーナー。

記念展覧会場に再現されたトムスサンドイッチのコーナー。タレントの芳村真理さんは、幼い頃に遊んだ西郷山の思い出に導かれるようにヒルサイドテラスの住人になった。芥川賞作家の朝吹真理子さんは子どもの頃から通っていたヒルサイドテラスで配偶者まで見つけたとユーモラスな一文を寄せる。

1985年SDレビューで入賞した小嶋一浩の模型「氷室アパートメント」。記念展覧会場で展示されている。

1985年SDレビューで入賞した小嶋一浩の模型「氷室アパートメント」。記念展覧会場で展示されている。

山本理顕さんは、槇さんの事務所OBでアネックス棟の設計も担い2017年に亡くなった元倉眞琴さんや桜井淳さんらと共同で事務所をもっていた青春の日々を懐かしく回想する。1982年、槇さんの提唱でスタートし、今年38回を迎えた若手建築家の登竜門「SDレビュー」は、隈研吾さんや小嶋一浩さん(2016年逝去)、妹島和世さんなど、この国の建築界をリードする建築家を輩出してきた。

1984年、A棟のヒルサイドギャラリー(~2007年)の運営のために招かれたアートフロントギャラリー代表の北川フラムさんは、川俣正さんと「工事中」という伝説的なインスタレーションを行った。それはホワイトキューブを飛び出して展開するアートプロジェクトのさきがけとなり、越後妻有の大地の芸術祭や瀬戸内国際芸術祭などアートによる地域づくりのパイオニアとして知られる北川さんの原点ともなった。

ヒルサイドギャラリーのキュレーターに起用されたのは、現在BankART1929代表をつとめる池田修さん。ヒルサイドテラスは現代アートシーンを代表するアーティストやキュレーターをも生み出してきた。

川俣正「工事中」。「〈工事中〉という名の前衛芸術展―商店の売り上げ激減で中止」というタイトルで『フォーカス』にも取り上げられた(右パネル)。

川俣正「工事中」。「〈工事中〉という名の前衛芸術展―商店の売り上げ激減で中止」というタイトルで『フォーカス』にも取り上げられた(右パネル)。創業期の「楽天」が入居していた時期もある。三木谷浩史さんは株式公開に向けた準備を進めるなか、ヒルサイドのオフィスに楽天市場の店舗同士が学び合うための「楽天大学」を開校し、ウェブデザインのチームを編成した知られざるエピソードを披露している。

現在、ヒルサイドテラスには、スープストックトーキョーを創業したスマイルズの遠山正道さんやザ・コンランショップを日本に導入した後藤陽次郎さん、グラフィックデザイナーの北川一成さんが率いるGRAPH、皆川明さんが主宰するミナペルホネンなど多くのクリエイターが事務所や店を構えている。

クリエイターたちのコミュニティ-が生まれ、そこから様々な協働作業が派生しているのだ。

そこここに仕込まれたパブリックスペースは祭りの場にもなる。毎秋恒例の「猿楽祭」。

そこここに仕込まれたパブリックスペースは祭りの場にもなる。毎秋恒例の「猿楽祭」。槇さんが建物の内外に仕込んだパブリック、セミパブリックなスペースは、多様な出会いやコトを誘発し、その建築は人々の感性を刺激し、身体化され、新たなクリエイションを生み出していく。槇さんは「ここでの多様な人々との日常的な出会い、そしてそこから生まれる自然なコミュニティ意識の発生は大都市であればあるほど、大事なことなのではなかろうか」と書いている。

代官山にも次々と再開発の波が押し寄せるなか、2000年には「アーバンヴィレッジ代官山」構想が生まれる。

ヒルサイドテラスを超えたさまざまな活動を通して、共通の社会資本をつくっていこうという動きが始まる。「アーバンヴィレッジ」とは都市の中の村という意味である。2004年、政府のリストラで競売にかけられそうになった旧朝倉家住宅は保存運動により国の重要文化財となり、「代官山ステキなまちづくり協議会」が発足すると、「わがまちルール」が制定された。

代官山T-SITE。

代官山T-SITE。ヒルサイドテラスは、建築やまちづくりに関わる人たちにとって特別な場所なのだ。安藤忠雄さんは「進むべき建築の未来へとつながる、確かな道標がここにある」と記し、隈研吾さんは「僕が建築をやめず、建築に希望を持ち続けられることができたのは、ヒルサイドのおかげ、槇さんのおかげといっていい」と書いている。

建築を学ぶ全国99人の学生が共同でつくりあげた代官山の150年の歴史を映すジオラマ。記念展覧会のハイライト。ヒルサイドテラスは若き建築家が集まる場所である。=撮影:Masahiro Yamamoto(写真提供:direction Q)

建築を学ぶ全国99人の学生が共同でつくりあげた代官山の150年の歴史を映すジオラマ。記念展覧会のハイライト。ヒルサイドテラスは若き建築家が集まる場所である。=撮影:Masahiro Yamamoto(写真提供:direction Q)

2004年に重要文化財となった旧朝倉家住宅。地域住民だけでなく、財界人、政治家、文化人らも保存を求めて動いた。外国人観光客も多い。

2004年に重要文化財となった旧朝倉家住宅。地域住民だけでなく、財界人、政治家、文化人らも保存を求めて動いた。外国人観光客も多い。

本書には、「6人の子供達」という槇さんの愛情あふれる文章をはじめ、読み応えのある多数のエッセイの他、新津保建秀さん撮影の美しいグラビア、代官山のまちづくりに尽力した朝倉家の歴史、文化活動の記録などもおさめられている。

だが、実は私が一番読んでもらいたいのは、オーナーの朝倉健吾さんの「ヒルサイドテラスのメンテナンス」という一文である。槇さんがつくった建物を50年間、日々どのように守ってきたかを記したこの文章を読むと、この国の税制や金融政策がいかにスクラップ・アンド・ビルドを奨励するものであり、結果として、サステナブルな建築やまちづくりを難しくしているかがわかってくる。

ヒルサイドテラスは、銀行に「時間」や「文化」を価値と認めさせた稀有(けう)な例なのである。

ル・コルビュジェの西洋美術館(上野)の世界遺産登録に尽力した山名善之さんは、50年を経たヒルサイドテラスが竣工100年を迎えた旧朝倉家住宅とともに、「単なるモニュメンタルな文化財として留まることなく、街と共に生きながら環境を形成し受け継がれていくリビング・ヘリテージの好例となるだろう」と述べている。

いつかヒルサイドテラスが世界遺産になるかもしれない。そんな日を夢想しながら編集していたら、本書はいつのまにか400ページを超えてしまった。

***************

12月8日(日)までヒルサイドテラス50周年を記念した展覧会「HILLSIDE TERRACE 1969-2019 アーバンヴィレッジ代官山のすべて」をヒルサイドフォーラム(F棟)で開催中。

記念展覧会入口

記念展覧会入口

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください