「神様からいただいた声で、皆さまを幸せにできるなら……」という思いを胸に

2019年12月07日

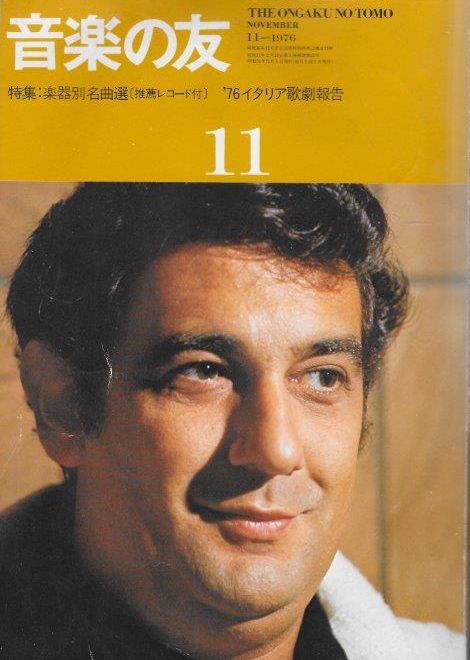

初来日時、インタビューにこたえるプラシド・ドミンゴさん=1976年9月(筆者提供)

初来日時、インタビューにこたえるプラシド・ドミンゴさん=1976年9月(筆者提供)

昨今の日本のクラシック音楽界は一見すると活況を呈しているように見える。例えば11月を見れば、1カ月の間にウィーン・フィルとベルリン・フィルが相次いで来日し、他にもロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団やフィラデルフィア管弦楽団などと世界一流オーケストラのコンサートが連日続いた。

とはいえ、レコード業界の低迷は長く続いているし、海外からのオペラ団体の招聘(しょうへい)は激減している。特に2011年の大震災のあとは、6万円もするようなオペラ・チケットは売れ行きが鈍ってしまった。いまはクラシック音楽業界の凍結氷河期といえるかもしれない。

そんなクラシック業界だが、かつては輝いていた時代があった。エンターテイメント全体から見れば、クラシックの分野など一握りに過ぎないが、それでも確かな存在感を放っていた時代があったのだ。

ヘルベルト・フォン・カラヤン©Siegfried Lauterwasser/DG

ヘルベルト・フォン・カラヤン©Siegfried Lauterwasser/DG 彼ら3人の活動が重なるのは1960年代後半から80年代にかけて。この頃が戦後のクラシック音楽界が最も輝いていた時代だった。カラヤンは1960年代から「音楽帝国」を築き、その「帝王」になったと噂された。レコードが量産され、CDが世に出て、さらにLDやDVDも発売された。

1970年から80年代にかけて、この3人の指揮者と同時期に活躍したのが、「3大テノール」だった。

プラシド・ドミンゴ、ルチアーノ・パヴァロッティ、ホセ・カレーラスの3大テノールが、初めて一緒に顔を合わせたのは1990年。それまで3人はライバル同士と言われ、独自に活動を続けていた。彼らは帝王カラヤンが君臨する王国における輝けるスターであり、華やかなスポットライトを浴びていた。

年明けの2020年1月、ドミンゴが日本では最後になるかもしれないコンサートのために来日する。本稿では、「プラシド・ドミンゴはオペラ界のゴッドファーザー」に続き、稀代の名企画となった「3大テノール」について、そして初来日したときのドミンゴのことについて書きたい。

プラシド・ドミンゴが初来日したのは1976年9月。NHKが招聘した第8回イタリア・オペラのソリストとしてだった。このとき35歳。若手テノールとして絶好調のときで、前年にはザルツブルグ音楽祭にデビューし、「ドン・カルロ」でカラヤンと初共演。ハンブルグ歌劇場で初めて「オテロ」を歌い、クライバーとは「椿姫」のレコーディングで初共演を果たしていた。

まさに人気絶頂のときで、NHKホールでは「道化師」と「カヴァレリア・ルスティカーナ」を一人で歌い絶賛を博した。音楽雑誌「音楽の友」の編集をしていた私は、ドミンゴのインタビューを企画、コメディアンでジャズ・ピアニストでもあった桜井センリ氏にインタビューアーをお願いした。

インタビューでドミンゴは「今年はすでに9つのオペラを録音し、あと4つのオペラをやる予定です」と語っている。オペラ公演の合間を縫って、なんと1年に13ものオペラ録音をこなしたことになる。「休んだら、錆びついてしまう」(彼のモットー)というワーカホリックぶりは、もう既に始まっていた。

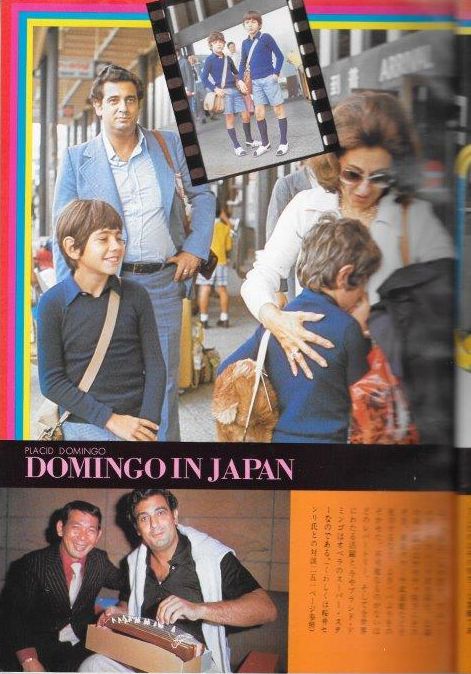

このときの「音楽の友」の表紙はドミンゴ。また、同行した家族(マルタ夫人とプラシド・ジュニア10歳とアルバーロ7歳の二人の息子)と日本で買い物をする様子は、グラビアを飾った。大スターらしからぬ気さくな人柄だが、真面目で真摯(しんし)な人だという印象も強く受けた。

ドミンゴが初来日時のインタビューを収録した「音楽の友」誌の表紙(筆者提供)

ドミンゴが初来日時のインタビューを収録した「音楽の友」誌の表紙(筆者提供) 「音楽の友」のグラビアを飾ったドミンゴと家族。下はインタビューアーの故桜井センリ氏(筆者提供)

「音楽の友」のグラビアを飾ったドミンゴと家族。下はインタビューアーの故桜井センリ氏(筆者提供)初来日のときの、のびやかな美声と溌剌(はつらつ)とした歌い方、輝かしい高音に魅せられて、日本ではドミンゴのファンが急増した。以後、メトロポリタン歌劇場やミラノ・スカラ座と共に来日して、オペラに出演。なかでも1981年の第1回ミラノ・スカラ座公演「オテロ」は、ドミンゴの来日オペラ公演中のハイライトだった。指揮はカルロス・クライバー。演出はフランコ・ゼッフィレッリ。40歳のドミンゴは、精悍で力強い、堂々たるオテロを演じた。

そのほかにも、キャスリン・バトルやミレッラ・フレーニとのコンサートや、「3大テノール」日本公演など、30回近い来日を重ねている。

1994年ロスアンジェルスのドジャースタジアムで行われた「3大テノール」コンサートのレコードジャケット写真 ©ワーナーミュージック

1994年ロスアンジェルスのドジャースタジアムで行われた「3大テノール」コンサートのレコードジャケット写真 ©ワーナーミュージック有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください