東京国立近代美術館で開催中の「窓展」で感じた「窓」を介して虚実を見る楽しみ

2019年12月08日

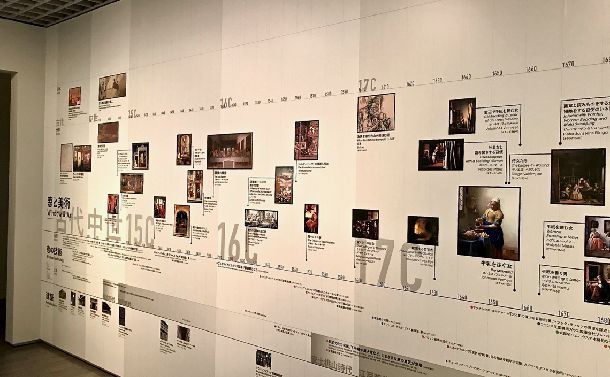

会場風景より。窓と美術の関係史がまとめられており、レオナルド・ダ・ヴィンチ《最後の晩餐》やフェルメール《牛乳を注ぐ女》など多くの美術家が窓とかかわりのある作品を生み出してきたことがわかる

会場風景より。窓と美術の関係史がまとめられており、レオナルド・ダ・ヴィンチ《最後の晩餐》やフェルメール《牛乳を注ぐ女》など多くの美術家が窓とかかわりのある作品を生み出してきたことがわかる

「窓展」と題した企画展が、東京・竹橋の東京国立近代美術館で開かれている。同館の一部の職員は館内の会議で企画名を聞いた時、「なぜ美術の展覧会でこのタイトルなのか。窓が並んでいると思われるのではないか」などと心配したという。さすがに国立美術館で開く企画展なので、建具の窓の見本市のような内容は逆に想像しづらいが、「窓」があまりにも身近な単語であるだけに、少なくとも訴求力の心配をしたということはありそうである。

しかし、アートというのは、無限の可能性を秘めた存在である。 おおよそ誰の家にでもあるだろうこうした建具についても、縦横無尽に想像をめぐらせ、さらには創造力を働かせることで、 千変万化ともいえる表現の世界を現出できるのである。

というわけで今日のテーマは、アートを介しての「窓」論だ。

「窓」(ウインドウ)は、たとえばパソコンの OS (基本ソフト)の名前にもなっている。「窓」が四角い枠の中を眺める機能を持つことを考えれば、今やスマートフォンなどを通じて、日々多くの人々が相当な高頻度で向き合っている存在である。昨今は、「スマホ中毒」などという言葉も生まれている状況だが、それは人間が本能的に「窓」を求めているからと考えることもできるかもしれない。

そもそも「窓」は美術の世界では、意外と古くから話題になっていた。まつわるキーワードは「額縁」。壁の一部にしつらえた枠から室内空間とは異なる世界を見せてくれる点で、窓と額縁は極めて似た存在として捉えられてきたのである。

筆者は美術館やギャラリーで額縁を見るとしばしば「ああ、窓枠だなあ」と思ってきたし、窓のない部屋でも絵画が掛けられていると、まるで窓があるかのように閉塞感から脱却した気持ちを持てる。そこから世界を開いてくれるのだ。

館外に設置された藤本壮介《窓に住む家/窓のない家》(2019年)

館外に設置された藤本壮介《窓に住む家/窓のない家》(2019年)「窓展」の企画を担当した同館企画課長の蔵屋美香さんによると、「数百年の昔から額縁は窓の親戚といわれ、その関係が取りざたされてきた」という。 額縁はやはり、「異界」を眺める「窓」であり続けてきたのだ。

描かれているのが外の風景ならば家の室内とはまったく異なる空間を見せてくれるし、肖像画なら時代も場所も飛び越えた人物とも対面できる。一見何が描かれているかわからないような抽象画にしても、たとえばちょっとした違和感を持つこと自体が、その空間とは異なる世界へと意識を運んでくれるものである。

アンリ・マティス《待つ》(1921〜22年、愛知県美術館蔵)展示風景

アンリ・マティス《待つ》(1921〜22年、愛知県美術館蔵)展示風景今回の展覧会に出品されていたマティスの油彩画《待つ》には、窓際に2人の女性が立っている様子が描かれている。何の場面を描いたのかというマティスの言葉がそこにあるわけではないので、それを想像する楽しさがある。ひょっとすると、窓の外に誰かの姿が見えるのを待ちわびているのではないか。外の世界につながる窓が表しているのは希望なのか、それとも…。

このように、誰しも窓から外を眺める時には、何らかの動機があることが多い。例えば、やらざるを得ない膨大な量のデスクワークに疲れ果て、気分を変えたいとき。会社勤めだったころの筆者には、窓際に歩を進めたことが幾度もあった。あるいは、失恋に思い悩んで気を晴らしたいということもあったかもしれない。こう考えると、気分転換を図りたい時に窓を眺めることは結構多そうだ。

展示室を巡る中でずしんと心に刺さったのは、奈良原一高の写真作品だった。「王国」と題されたそのシリーズでは、普段は敷地から外に出ることのない修道士が暮らす修道院や、女子刑務所の囚人たちが被写体だ。そして多くの作品に、窓が写っているのである。

彼らにとっての窓は、おそらく外の世界を見るための格別な存在なのだ。 写真という「窓」を通して外からその様子を眺める我々は、そうした空間にい続けることのつらさや、「窓」があることによる救いに思いを馳せることができる。

奈良原一高「王国」シリーズ(1958年、東京国立近代美術館蔵)展示風景

奈良原一高「王国」シリーズ(1958年、東京国立近代美術館蔵)展示風景展覧会では、こうして美術品と「窓」のさまざまな関わりを参照するわけだが、特に興味深かったのは、戦後米国の現代美術作家、マーク・ロスコの作品だった。 描かれているのは抽象画であり、ちょっと見ただけで「窓」であると判断することはまずできない。単なる四角形ゆえのこじつけなのではないかとの疑念も頭をよぎる。蔵屋さんの次の言葉で、事態が変わった。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください