2020年12月22日

1.「ピーター・ドイグ展」(東京国立近代美術館)

2.「オラファー・エリアソン ときに川は橋となる」展(東京都現代美術館)

3.「横浜トリエンナーレ2020」(横浜美術館ほか)

4.「性差(ジェンダー)の日本史」展(国立歴史民俗博物館)

5.「式場隆三郎 腦室反射鏡」展(練馬区立美術館ほか)

次点:「ハマスホイとデンマーク絵画」展(東京都美術館ほか)、「STARS展:現代美術のスターたち―日本から世界へ」(森美術館)、「宮島達男 クロニクル 1995-2020」展(千葉市美術館)

話題:コロナ禍を契機とした展覧会の変容とアーティゾン美術館の開館

今年の展覧会はコロナ禍で大きな影響を受けた。2月末からほとんどの美術館・博物館が突然閉じてしまい、6月上旬まで3カ月以上休館になったからだ。

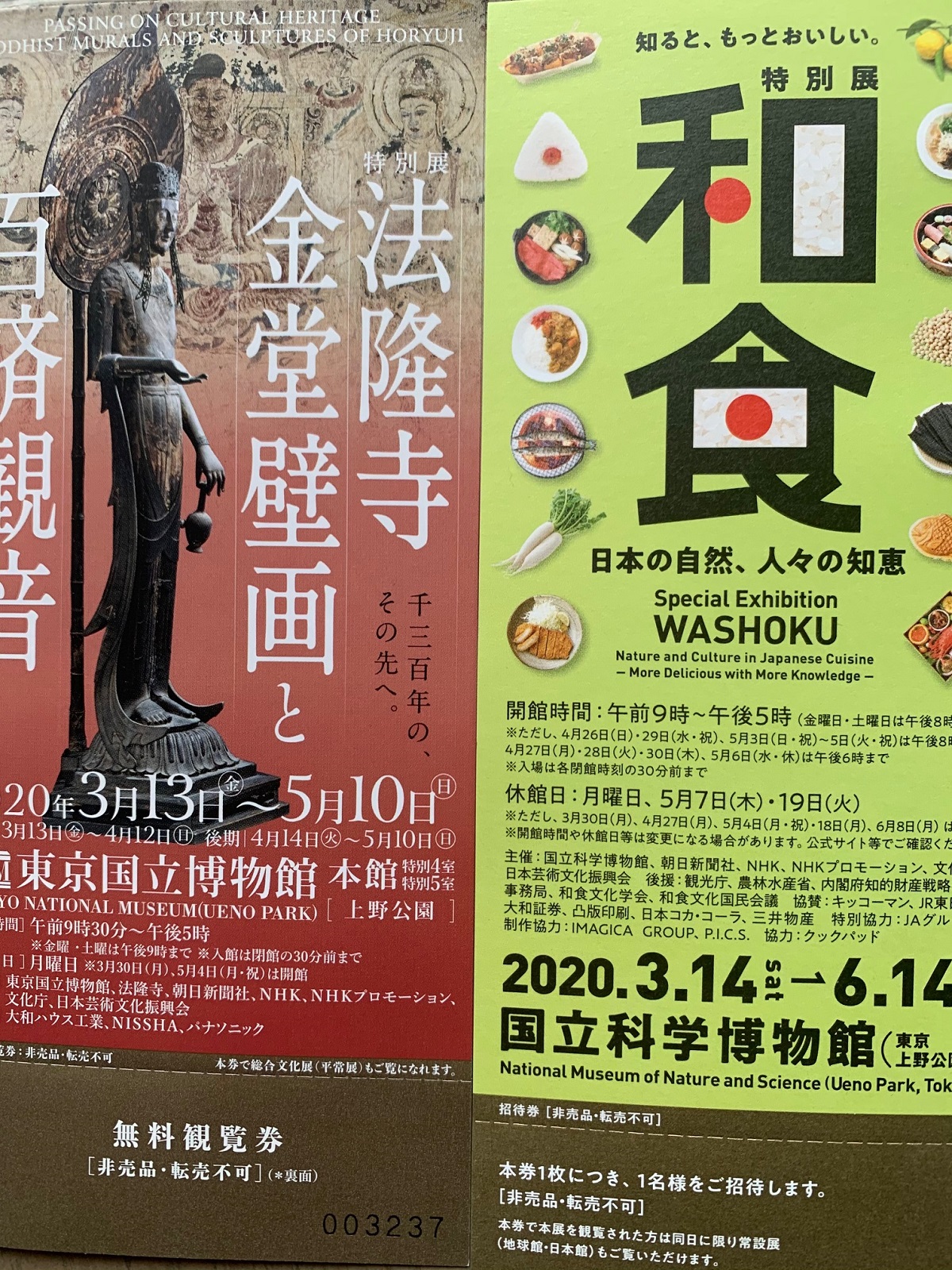

新型コロナウイルスの感染で中止、延期になった展覧会のチケット 撮影・筆者

新型コロナウイルスの感染で中止、延期になった展覧会のチケット 撮影・筆者私が今年一番楽しみにしていたのは「ピーター・ドイグ展」と「オラファー・エリアソン ときに川は橋となる」展だったが、前者は2月に開けてすぐに閉じてしまい、後者は3月に開幕しなかった。結局、ともに会期を延長して6月から9~10月まで無事開かれた。

「ピーター・ドイグ展」は、改めて絵画を見る楽しさを認識させた点ですばらしかった。多くは、静かな風景の中でたたずむ孤独な人間を描いている。ヴィルヘルム・ハマスホイやエドワード・ホッパーのような、ちょっと不穏な気配が漂う。

景色は感情に歪められたものが多く、ゴーガンやゴッホやムンクを思わせる絵もあるが、どれも深い物語性にうっとりと見入ってしまう。現代美術はおよそ「物語」というものを否定する作品が多いが、彼の絵では個人の小さな心のドラマが濃厚に記されている。都会を離れてほとんど人影のない場所で1人で考えに耽る快楽のようなものが、画面から伝わってくる。

ピーター・ドイグ《カヌー=湖》=東京国立近代美術館 撮影・筆者

ピーター・ドイグ《カヌー=湖》=東京国立近代美術館 撮影・筆者2メートル×3メートルくらいの大きな絵が多いが、会場は大きな2部屋を細かく仕切らずに使い、かつその2つに2カ所通路があって行き来を自由にした構成だった。観客一人一人の気分に従って動くことのできる雰囲気があった。後半の狭い通路に並ぶさまざまな映画にインスピレーションを受けた手書きポスターのような作品も楽しかった。『羅生門』や『HANA-BI』のような日本映画もあったが、どれも通好みの作品ばかり。

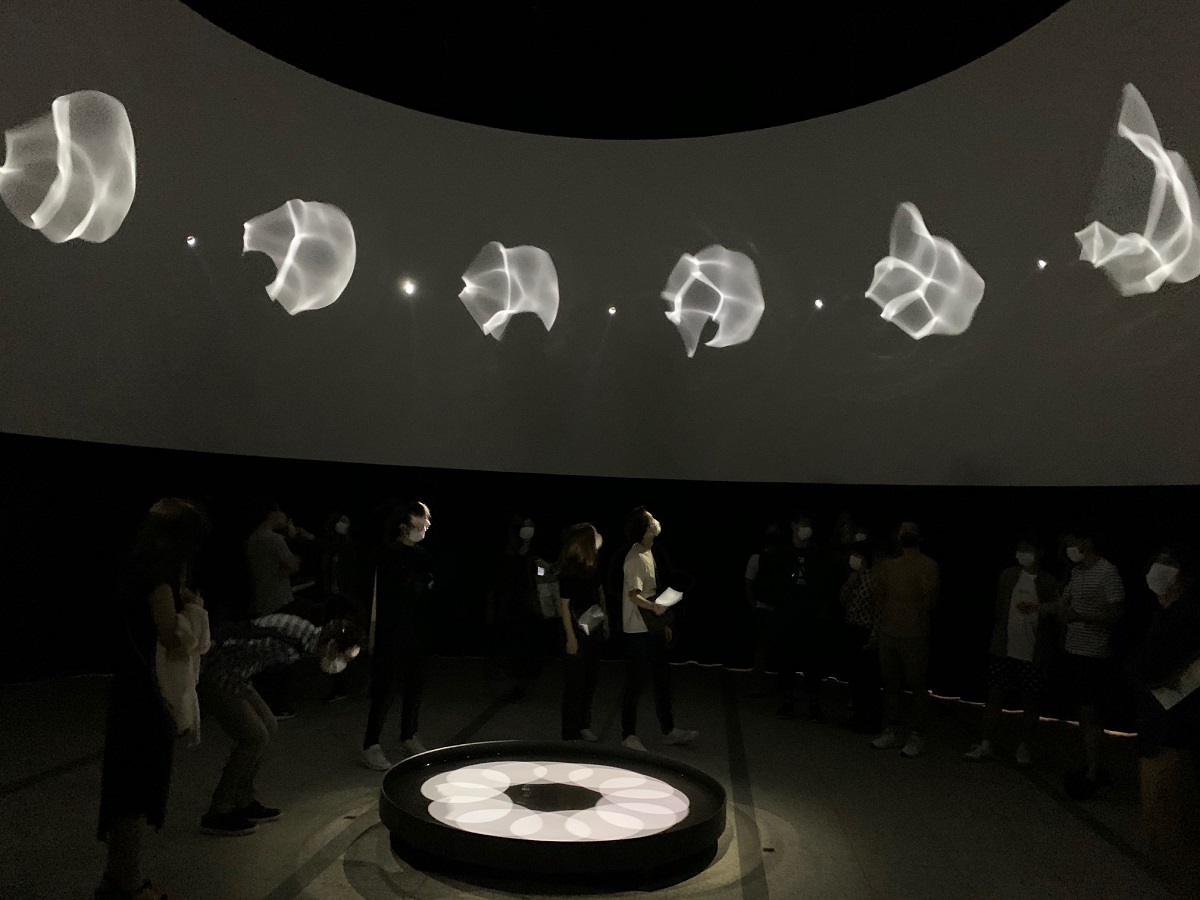

「オラファー・エリアソン ときに川は橋となる」展は、現代美術の巨匠の持つ力を見せつけた。光や闇や水や鏡を使い、観客の動きに従って作品は変化し、人間の知覚の不思議さから世界の神秘まで感じることができる。展覧会の題名でもある《ときに川は橋となる》という作品は真ん中に水が入った丸い空間があり、少しずつ水が動くとそれがライトに反射して頭上のスクリーンに12個の映像が動き始める。これまたほんの小さな動きが世界を動かす自然の摂理のよう。

オラファー・エリアソン《ときに川は橋となる》=東京都現代美術館 撮影・筆者

オラファー・エリアソン《ときに川は橋となる》=東京都現代美術館 撮影・筆者2020年の新作《あなたに今起きていること、起きたこと、これから起きること》は床に3色のライトが置かれているだけなのに、人が動くことで光と影のドラマが生まれる。シンプルで奥が深く、これまでにないタイプの作品。

オラファー・エリアソン《あなたに今起きていること、起きたこと、これから起きること》=東京都現代美術館 撮影・筆者

オラファー・エリアソン《あなたに今起きていること、起きたこと、これから起きること》=東京都現代美術館 撮影・筆者こちらの展覧会を1位にしてもよかったが、私にとっては彼の作品はヴェネチア・ビエンナーレなど海外でこれまで見ていたので新鮮味が薄かった。フランスのヴェルサイユ宮殿で見た高さ100メートルを超す水のインスタレーションのような野外作品も見たかった。

「横浜トリエンナーレ2020」はよく開催できたと思う。現代作家のインスタレーションが中心なだけに、オンラインでの準備は大変だったのではないか。それ以上に今回全体を取り仕切ったのは「ラクス・メディア・コレクティヴ」というインド出身のアーティスト3人組。日本のこの種の現代美術展では初の外国人ディレクターだが、これがよかった。私は「3年前のカッセル・ドクメンタみたい」と思った。

まず、日本人も外国人も有名作家はほとんどいない。これまでの横浜トリエンナーレ(横トリ)は、この5、6年に世界で話題になったアーティストを集めて日本の観客に見せるという、「教育的配慮」がどこかにあったが、今回はそれがなく、あくまで「破壊/毒性」「回復/治癒」といったテーマを中心に選んでいた。

横浜美術館の建物はカーテンのようなものに覆われている。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください