近代の建築、美術、デザインに大きな影響を与えた学校

2020年01月06日

100年前、ドイツでつくられた学校「バウハウス」。歴史の渦にのみこまれ、わずか14年しか活動しなかったにもかかわらず、今日もデザインや建築を通して、世界に大きな影響を与え続けている。その日本との深い関わりを、同志社女子大学准教授でデザイナーの髙木毬子さんに紹介してもらった。髙木さんは2019年、バウハウスに留学した日本人女性をテーマにした本『Yamawaki Michiko – eine japanische Bauhaus Geschichte(山脇道子:一つのバウハウス物語)』を出版した。

1990年代に本格修復されたバウハウス・デッサウ校、NKR_Factory / Shutterstock.com

1990年代に本格修復されたバウハウス・デッサウ校、NKR_Factory / Shutterstock.comバウハウスは、20世紀前半、建築家であったワルター・グロピウス(1883~1969)がドイツ中部の都市ワイマールにたてた工芸、芸術と建築を一つの総合美術として見なす学校だった。

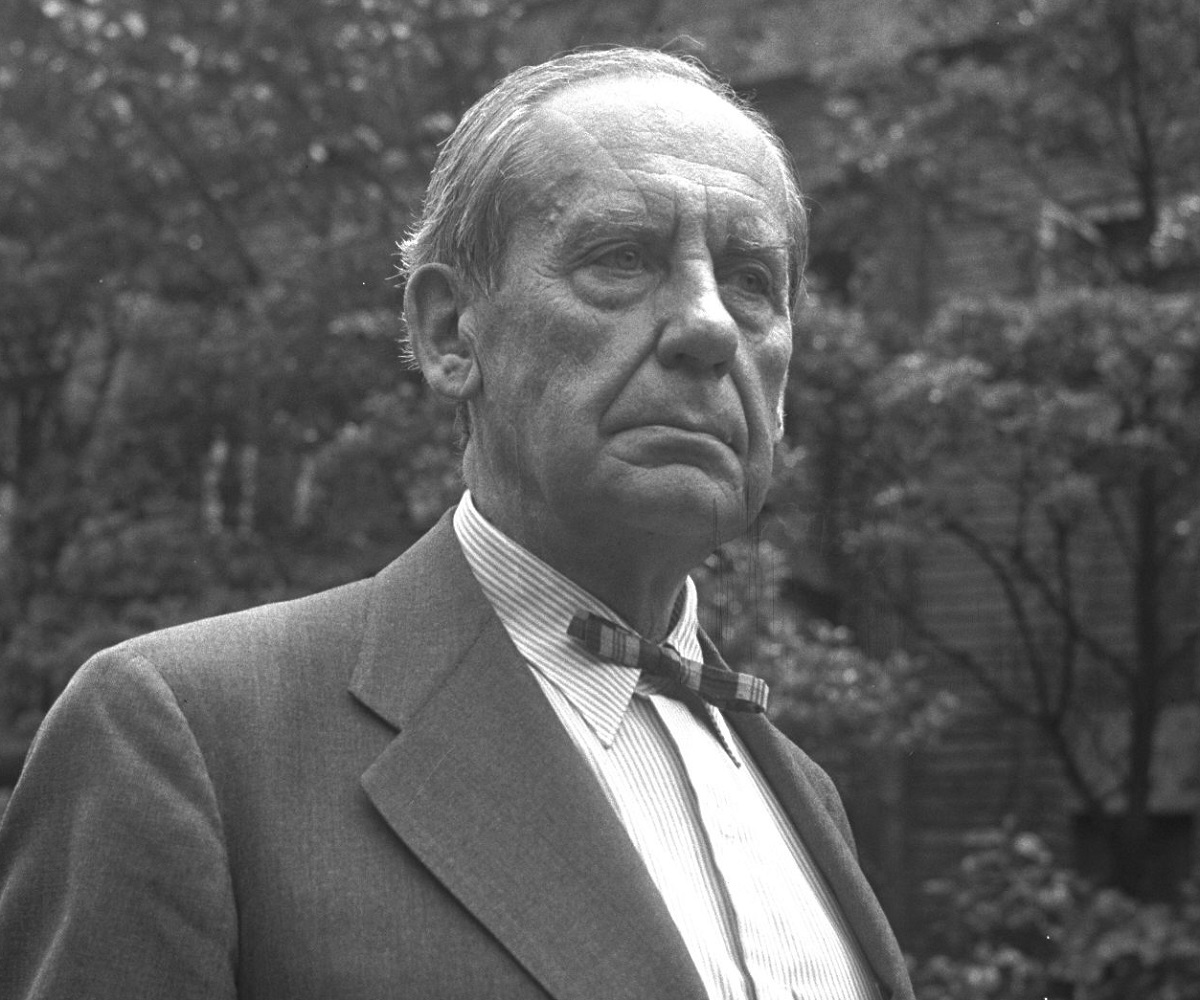

1954年に来日したこのワルター・グロピウス。当時は米国ハーバード大学教授だった

1954年に来日したこのワルター・グロピウス。当時は米国ハーバード大学教授だった受講生は「年齢、男女の別を問わず」と表明した。当時、アーティストを目指していた女性、あるいは、既にその道を歩んでいた者たち、第一次世界大戦を生き抜いた創造活動とそれに携わる人々にとって、バウハウスは希望の場所であり、夢の学校であったに違いない。

「マイスター(師匠)」として、迎えられた当初の教授陣は、モダンアートの草分けとして知られる、ワシリー・カンディンスキー、パウル・クレー、ライオネル・ファイニンガー、ヨハネス・イッテン、オスカー・シュレンマー、モホリ=ナジ・ラースローら、輝かしい芸術家たちであった。

バウハウスは、ナチスが政権を握った1933年に強制的に閉鎖されるまで、わずか14年間しか続かなかった。しかも、その短い間に、学長、教員、カリキュラムなどが次々と変わり、場所もワイマールからデッサウ、ベルリンと移動した。にもかかわらず、現在にいたるまで、デザイン学校の先駆として国際的に認識され、評価されている。そして2019年に創立100年を迎えた。

ワイマール・バウハウス大学本館の階段=2017年、Uwe Aranas / Shutterstock.com

ワイマール・バウハウス大学本館の階段=2017年、Uwe Aranas / Shutterstock.com日本で初めてバウハウスが紹介されたのは1924年のことだった。

1922年の11月、ドイツ中部の都市ワイマールにあったバウハウスを見学した建築家、石本喜久治(1894~1963)は、24年に刊行した編著書『建築譜』の中でグロピウスを紹介し、バウハウスを彼が創立した「学校」と記した。石本と共にバウハウスを訪れた美術評論家の仲田定之助(1888~1970)は、1925年に美術雑誌『みづゑ』で2度にわたり、詳細な紹介文を発表している。

実は、石本と仲田のバウハウス訪問は偶然だった。

石本喜久治=1962年ごろ

石本喜久治=1962年ごろ石本と仲田を通して日本でもバウハウスが知られるようになったことで、研修や留学でヨーロッパを訪れる日本人の芸術家・建築家が、次々とバウハウスを見学しようとワイマールへ、デッサウへ向かうようになった。彼らの多くは、自分の見たバウハウスについて感想をつづって発表し、日本でのバウハウスの認知度はさらに高まっていった。

幕末、そして明治となった日本からは、多くの若い文化人が、新しい知識と刺激を得る為に、積極的に海外へ留学した。近代化を加速させる目的で、欧米から多くの分野で指導者や教師を招いた「お雇い外国人」と並行して、明治政府は、海外留学を強く支援した。ドイツに赴いた森鴎外、イギリスへ行った夏目漱石らが、最も有名な先駆者といえるだろう。1910年代に絵を学ぶためにフランスに渡った藤田嗣治を、ここに加えてもよいかもしれない。石本と仲田は1922年の11~12月にパリを訪れ、そこで藤田にも会っている。

ドイツまで、海路でまる2カ月掛かったころの話だ。

バウハウス・デッサウ校の階段=2018年、Cinematographer / Shutterstock.com

バウハウス・デッサウ校の階段=2018年、Cinematographer / Shutterstock.com東京美術学校の教員であった水谷武彦(1898~1969)がドイツに留学したことによって、日本でバウハウスはより詳しく理解されるようになった。

水谷は文部省の補助金を受け、海外で斬新な建築教育を学ぶ方針で1926年にベルリンに向かった。彼ははじめベルリンのライマン・シューレに1学期通ったが、バウハウス・デッサウへの転学を決意。1927年から29年までバウハウス初の日本人学生として、基礎教育、インテリア、そして建築を学んだ。そして帰国した後は、バウハウスで学んだことや、教育方針を日本で広めていく。

髙木毬子さんが2019年にドイツで出版した本『山脇道子:一つのバウハウス物語』。山脇道子を中心に日本とバウハウスの関係を書いた

髙木毬子さんが2019年にドイツで出版した本『山脇道子:一つのバウハウス物語』。山脇道子を中心に日本とバウハウスの関係を書いた日本での建築教育や設計の現場に不満を抱いた山脇巌は、自費でバウハウスへ留学することを決意した。山脇夫妻が滞在したのは、1930年夏に2代目学長であったハンネス・マイヤーが解職され、新校長に建築家のミース・ファン・デル・ローエが就任したころであった。山脇道子は後に当時を振り返って、「バウハウスで、一番華やかな時だった」と語っている。

しかし、1932年の夏、デッサウのバウハウスは、ナチスによって閉鎖を余儀なくされ、山脇夫妻は帰国を決めた。

4人目であり、かつ最後の日本人学生となった大野玉江(1903~1987)は、ベルリンに私立の専門学校として再開されたバウハウスに1933年4月に学籍を置いた。しかし、その年の7月にバウハウスは最後の幕を閉じた。

留学生たちは帰国後、展示を企画したり、原稿を執筆したり、インタビューに応じたりすることを通じて、日本でバウハウスを広く紹介した。水谷、山脇巌、山脇道子の3人は教師の道に進み、ヨゼフ・アルバースやカンディンスキーに学んだデザインの基礎や概念を、次の世代に伝えていった。

日本の建築や美術の関係者で、バウハウスに関心を寄せる人は少なくなかった。資料や情報を求め、直接話を聞こうと、水谷や山脇夫妻を訪ねる者もいた。

とりわけ熱心にバウハウスの精神を自らのプロジェクトに取り込もうとしたのは、写真家の名取洋之助(1910~62)と建築家の川喜田練七郎(1902~75)であった。

バウハウスがあったころ、ドイツで報道写真を学んでいた名取は、帰国後、エディトリアル・デザインを専門とする、いまでいうデザインスタジオを東京で開いた。

川喜田はバウハウスに刺激を受け、1932年に東京で新建築工芸学院を設立した。当初、帰国したばかりの水谷をアドバイザー兼講師として迎えた。山脇夫妻も、後に川喜田のもとで初めての教鞭をとることになる。

川喜田の学校の卒業生の中で、特によく知られているのは、ファッションデザイナーでデザインジャーナリストの桑沢洋子(1910~77)だろう。桑沢は1954年、東京に専門学校「桑沢デザイン研究所」を創立した。その直後に訪れたバウハウス初代校長だったワルター・グロピウスは、この研究所を「日本でバウハウスの思想を受け継ぐ学校」と呼んだ。

桑沢洋子生誕100年を記念して開催された「SO+ZO展」。桑沢がデザインした日常着や仕事着が展示された=2010年、東京・渋谷のBunkamuraザ・ミュージアム

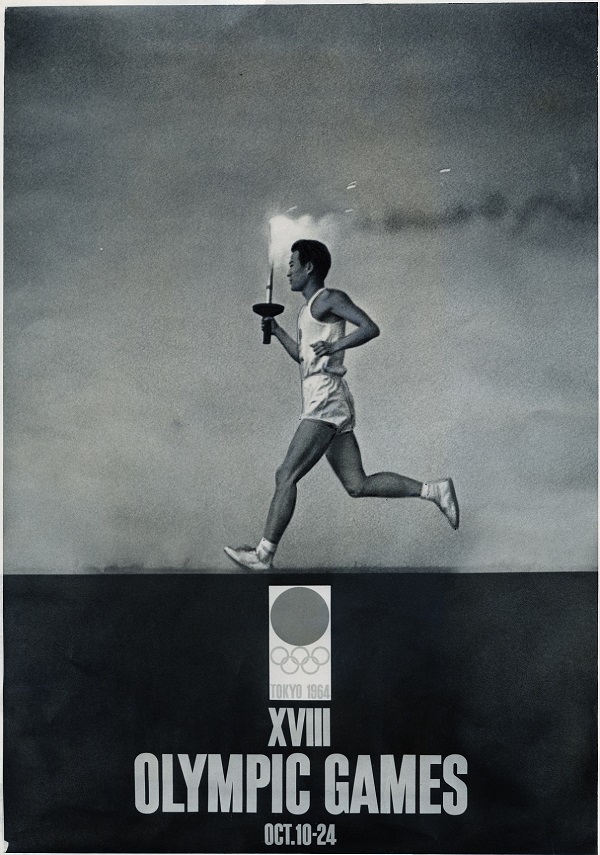

桑沢洋子生誕100年を記念して開催された「SO+ZO展」。桑沢がデザインした日常着や仕事着が展示された=2010年、東京・渋谷のBunkamuraザ・ミュージアムグラフィックデザイナー、アートディレクターとして活躍し、1964年の東京オリンピックや1970年の大阪万博のポスターなどで知られる亀倉雄策(1915~97)も川喜田の学校を通してバウハウスに触れている。

亀倉雄策=1975年

亀倉雄策=1975年 亀倉雄策がデザインした東京オリンピックの公式ポスター第4弾=1964年

亀倉雄策がデザインした東京オリンピックの公式ポスター第4弾=1964年創立100年となったバウハウス。今日でも日本国内の各地で、しばしば、バウハウスをテーマにした展覧会が開かれている。

しかし、それよりもはるか前、20世紀前半から、革新的で国際的な視点による教育法と、装飾を否定する機能性を重視した抽象的なデザインを重視するバウハウスの精神は日本に伝えられ、クリエーターたちに大きな影響を与えてきた。

現代にいたるまで、さまざまなデザインの「素」になっているバウハウス。それは、現代日本の生活の中にも、水のように、空気のように溶け込んでいるといえるだろう。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください