「舞台が命」の気迫に巻き込まれ/高齢者、認知症と楽しく生きる俳優の覚え書き(5)

2019年12月30日

岡山県和気町での芝居作りが始まった。テーマは「徘徊(はいかい)」。地元の商店街を舞台に、行方が分からなくなってしまった認知症の妻を探す夫の役で88歳の岡田忠雄さんが主演する。題して『よみちにひはくれない』。岡田さん自身の生活を踏まえた台本で、共演者も実生活と同じ「時計屋さん」「手芸屋さん」の役で出演する。しかし、開幕直前に思わぬ出来事が--。OiBokkeShi」初公演までの日々、後編です。(前半はこちら)

老人と一緒に商店街を「徘徊」する。それを演劇にしたのが『よみちにひはくれない』

老人と一緒に商店街を「徘徊」する。それを演劇にしたのが『よみちにひはくれない』僕の中でいろいろなことが繋がっていった。20年ぶりに帰省してきた青年が、駅のロータリーで、昔馴染みのおじいさんと再会する。おじいさんの妻は認知症になってから、一人で外に出たまま帰れなくなってしまうことがある。今も行方不明になっていて、おじいさんが一人で探していると言う。青年は久しぶりに故郷をぶらぶらしようと思っていたので、おばあさんを探すと約束をする。青年は20年ぶりの変わり果てた商店街をおばあさんを探しに行く…、というストーリーだ。

岡田さんは舞台にかける情熱はものすごく熱いが、セリフを覚える気は一向にない。目が悪い岡田さんはワークショップの時にも台本を読もうとしなかった。この人とどうやって芝居を作るのかが課題だった。しかし、岡田さんは、こちらが話を振ると同じ話を何回もしてくれる。そこに目をつけた。

台本に書かれているセリフを覚えてもらうのではなく、岡田さんがよくする話を台本に組み込めばいいのだ。認知症の奥さんに対する思いをそのまま話してもらうことにした。

稽古では、岡田さんには台本は渡さずに、口伝えでシーンのセリフを伝える。このやり方でうまく行くのかどうか不安だったのだが、実際にやってみると、1回目の稽古でほぼ完璧な演技をしてくれる。もちろん細かいセリフのミスはあるのだが、堂々と演じる姿はもうベテラン俳優の佇まいだ。

こちらの不安は一気に吹き飛んだ。

稽古の日々、岡田さんは出会った頃よりも生き生きとしているようだった。

岡田さんは舞台に出演することによって、まさに役を得たのだ。それは、舞台だけではなく、実生活においても。

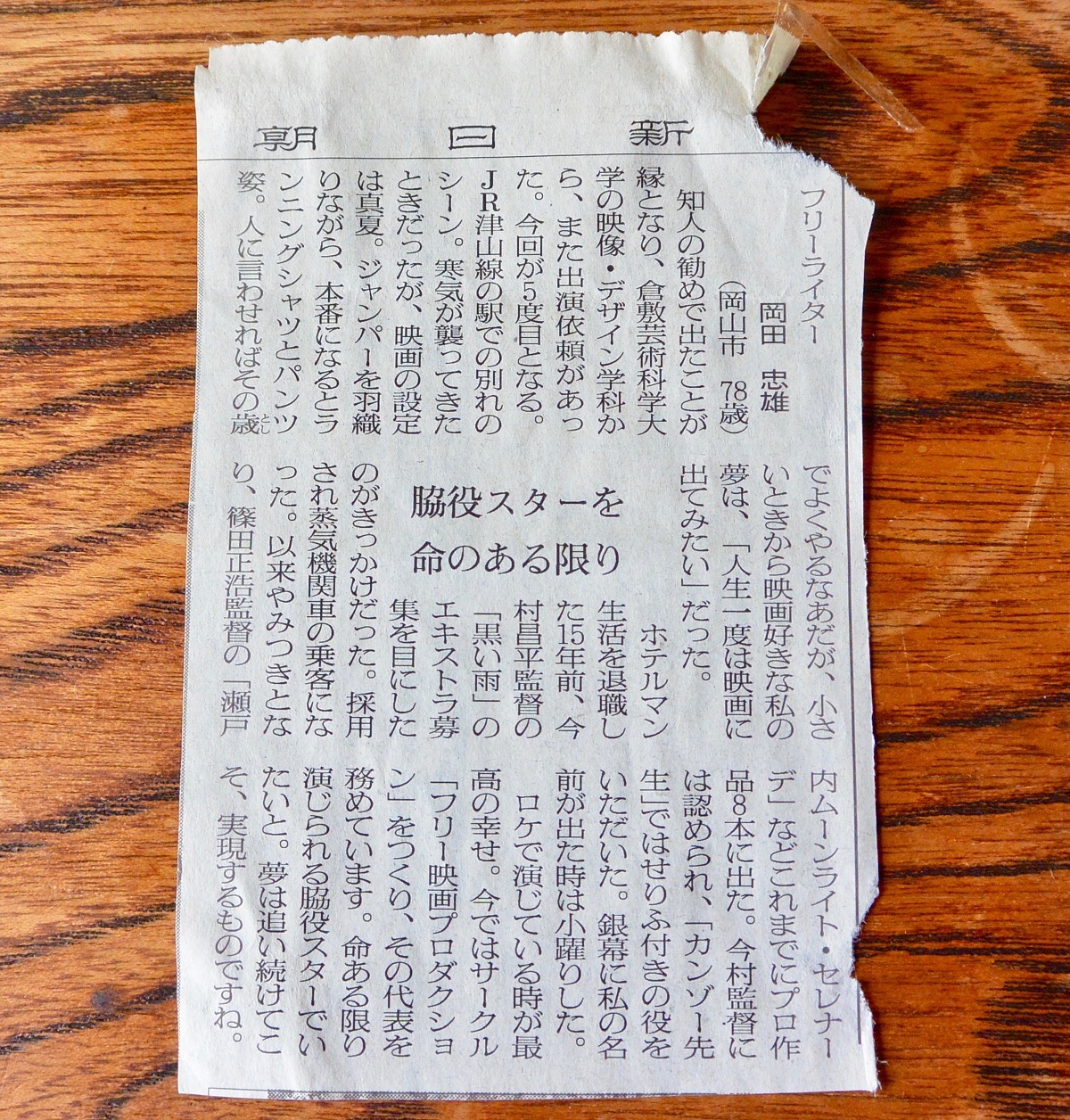

稽古の時に岡田さんが10年前に書いた新聞の投書を読ませてくれたことがあった。タイトルは「脇役スターを命のある限り」、今村昌平監督の映画にエキストラで出演した経験を綴っている。

岡田忠雄さんの投書。2004年12月4日付けの朝日新聞「声」欄に掲載された

岡田忠雄さんの投書。2004年12月4日付けの朝日新聞「声」欄に掲載された「フリーライター 岡田忠雄 岡山市 78歳」

岡田さんはフリーライターだったのか、と驚いて聞いてみると、そのような仕事はしたことがないと言う。これは立派な詐称だ。新聞の投書を書いたからと言って、フリーライターを名乗ってはいけない。

しかし、話を聞いてみると、要は、「無職」と書きたくないという思いから出た苦肉の策だったようだ。

この気持ちは岡田さんだけではなく、高齢者は皆持っているのではないだろうか。

子供が巣立ち、定年退職をし、高齢者はどんどん役割を奪われていってしまう。特に認知症になってからは、家庭でも役割を奪われていってしまう。歳を取っても、認知症になっても、人は生きている限り何らかの役割を持ちたいのではないか。

介護の仕事をしていて、大切だと実感したのも、まさに役割についてだ。食事の介助、排泄の介助、入浴の介助など、介護職員には大切な仕事があるが、一方で、そのお年寄りに合った役割を見つけることも大切な仕事なのではないか。その人の人生のストーリーに耳を傾け、今の状態を把握して、そのお年寄りに合った役割を見つける。

お年寄りは自分に合った役割を見つけるといきなり輝き出す。たとえ認知症だったとしても、介護職員が驚くような身体能力や認知機能を発揮する。寝たきりだと思っていたおじいさんがラジオ体操の音楽が流れると体を動かし始めた。そのおじいさんのかつての肩書きは「体育教師」だった。

人はいくつになっても、どんな病気であっても、どんな障害があっても、自分に合った役割を見つけると、いきなり輝き出す。「もう自分は生きててもしょうがない」と心が折れたとしても、役割を見つければ「よし、もうちょっと頑張ってみよう」と心を奮い立たせる。僕は介護の現場でそう言ったお年寄りを何人も見てきた。

岡田忠雄さん(左)と筆者

岡田忠雄さん(左)と筆者岡田さんはOiBokkeShiに関わることで、俳優という役を得た。

岡田さんは言う。

「俳優に定年はない。歩けなくなったら、車椅子の役、立てなくなったら寝たきりの役、最後には棺桶に入る役ができる」

確かにその通りだ。俳優は何者にでもなれる。逆に言えば、何者でも俳優になれる。幾つになっても、認知症になっても、命が尽きたとしても、僕が当て書きをすれば、岡田さんは永遠に役を持つことができる。

実は、僕は高校の頃に映画監督に憧れて演劇を始めた。いつか自分で映画や演劇を作りたいと思っていたが、なかなか作れずに東京の小劇場で俳優として活動をしていた。才能ある演出家や劇作家に囲まれて、なかなか自分で作ろうと重い腰をあげることができなかった。

しかし、東京から離れて、岡山の老人ホームで働きながら、演劇活動を始めた時、岡田さんと出会った。

「監督」

岡田さんは僕に会うなり言ってきた。僕はこれまで監督をしたことがなかったので、正直、戸惑った。しかしこう考えることにした。岡田さんは役を求めている。岡田さんが俳優という役割を持つためには、目の前にいる僕は監督役を引き受けなくてはならない。よし、監督役を演じよう、と。

今村昌平監督の色紙を手にする岡田忠雄さん

今村昌平監督の色紙を手にする岡田忠雄さん「よみちにひはくれない」初日の2日前、岡田さんのお姉さんが香川県高松市の老人ホームで亡くなった。葬儀の日は公演日だと言う。岡田さんから連絡を受けて、急遽(きゅうきょ)、和気町のメンバーだけでミーティングをすることになった。

公演を中止して、岡田さんに葬儀に参列してもらった方がいいのではないか。公演はまたいつでもできるし、岡田さんにはお姉さんの別れに立ち会ってほしい。メンバーから様々な意見が出た。

しかし、岡田さんは電話では「公演に参加します」と言っていた。いや、それは本当の気持ちではないのではないか。みんなに迷惑をかけることがわかっているから、本当の気持ちを言えないでいるのではないか。

公演を実施するのか、中止にするのか。岡田さんが不在のミーティングでは決めることができなかった。次の日、僕らは岡田さんの家へ行って、直接話をすることにした。

岡田さんを前にして、今回は公演を中止にしてお姉さんの葬儀に参列してもらうことを提案した。その瞬間、岡田さんはテーブルを強く叩いた。

「それはダメ!」

僕らは息を飲んだ。その一言で岡田さんの本気度が伝わったのだ。

「みなさんが心配してくれる気持ちは涙が出るほど嬉しい。だけど、それとこれとは別。何のために今まで頑張ってきたのか。わしにとって舞台が命なんです。明日、わしは高松ではなく、和気に行きます」

高齢の俳優との芝居作りは常に不安がつきまとう。最後の最後まで何が起こるのかわからない。僕らはいつもビクビクしながら芝居作りをしているのだが、いつもその不安を吹き飛ばしてくれるのは岡田さんだ。一番不安を感じているのは岡田さんのはずなのに。

岡田さんの部屋には今村昌平監督の色紙が飾ってある。そこには今村監督から岡田さんへのメッセージが書かれている。

「狂気の旅に出た」

そう、僕らは今、岡田さんと狂気の旅に出ている。

岡田さんの狂気は、どんどん人を巻き込み、渦は大きくなっていく。やがて狂気の渦は超高齢社会の不安を吹き飛ばすだろう。

2015年1月18日、徘徊演劇「よみちにひはくれない」の幕が上がった。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください