古典という土台の上に、次々と新しい花が咲く豊かさ

2020年01月12日

深窓の姫君が、いつのまにか盗賊との間に子を為し、その男に惚れて、女郎に身をおとして、最後は、その男とわが子を手に掛ける――その名は「桜姫」。

彼女が初めてその驚くべき生き様を見せたのは、文化14年(1814)3月、江戸・河原崎座でかかった、歌舞伎『桜姫東文章(さくらひめあずまぶんしょう)』の舞台上であった。

このところ、その「桜姫」の名前をよく聞く。

2019年9月には、劇団阿佐ヶ谷スパイダースが東京・吉祥寺シアターで、長塚圭史作・演出の現代劇『桜姫~燃焦旋律隊殺於焼跡(もえてこがれてばんどごろし)~』を上演した。20年1月には京都・南座に、日本舞踊やストリートダンスなどのパフォーマーが出演する舞台『サクラヒメ』が登場。3月には東京の明治座で中村勘九郎、七之助らの歌舞伎公演『桜姫東文章』がある。

江戸後期の歌舞伎作者、四代目鶴屋南北が書いた『桜姫東文章』は、初演の後、長らく上演されなかった。復活上演を果たしたのは昭和になってのことだ。それを思うと、意外なほどの人気ぶりである。

『桜姫東文章』はこんな物語だ。

鎌倉・長谷寺の若い僧・自久(じきゅう)は、相愛の仲の相承院の稚児・白菊丸と心中を図るが、一人生き延びてしまう。17年後。高僧となり「清玄」と名を変えた自久は、出家を願う吉田家の美しい息女・桜姫と出会う。彼女は生まれつき左手が開かず、屋敷は盗賊に襲われて父と弟は殺害され、家宝である「都鳥」の巻物が奪われるという不幸に見舞われていた。清玄が念仏を唱えると桜姫の左手が開き、香箱の蓋(ふた)が落ちる。それは死ぬ時に白菊丸が握っていた、清玄の名前を記した物だった。

桜姫との不義を疑われ、寺を追放された清玄は、桜姫を白菊丸の生まれ変わりと信じて夫婦になろうと迫るが、相手にされない。

桜姫は、盗賊に犯されて子を産んでおり、その男を愛しく思うあまり、男の腕にあった「桜に釣鐘」の刺青を、自らの腕にも密かに彫っていた。桜姫は同じ刺青をした権助と巡り合って夫婦になるが、女郎屋へ売られる。一方清玄は、元弟子の夫婦に毒殺され、幽霊になってもなお桜姫につきまとう。後に、桜姫は権助が父の敵と知り、我が子を殺し、権助を討ち取る。

「実ハ」「実ハ」のどんでん返しが続く荒唐無稽なストーリーで、息つく暇もない。

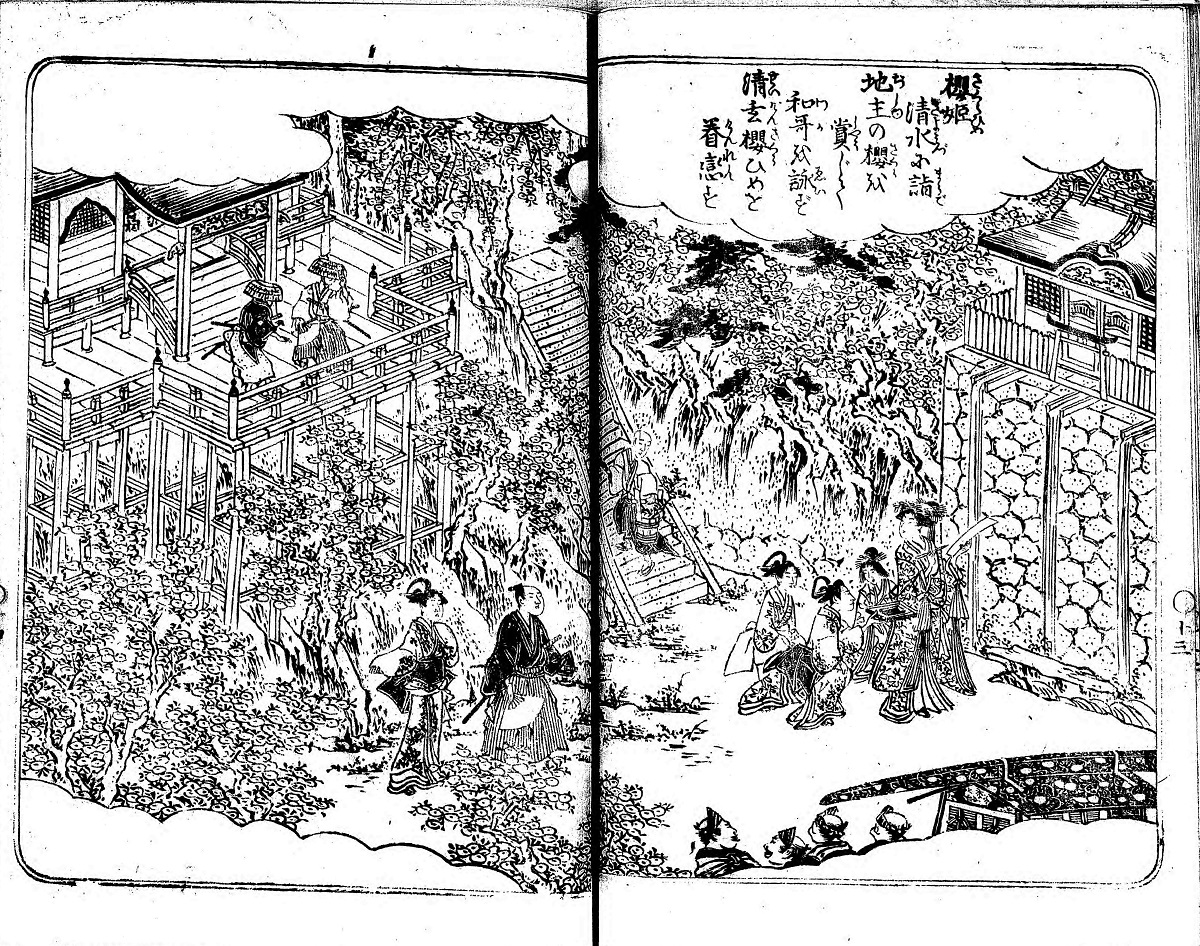

初演時の様子がわかる絵番付(芝居の内容を絵入りで紹介した冊子。いまでいう劇場プログラム)の一部。自久と白菊丸の心中場面が描かれている。大正期に出版された「大南北全集」(春陽堂)に掲載されている=国立国会図書館デジタルコレクションより

初演時の様子がわかる絵番付(芝居の内容を絵入りで紹介した冊子。いまでいう劇場プログラム)の一部。自久と白菊丸の心中場面が描かれている。大正期に出版された「大南北全集」(春陽堂)に掲載されている=国立国会図書館デジタルコレクションより

作・演出の長塚圭史さん(右)とトークをする筆者=2019年9月、東京・吉祥寺シアター

作・演出の長塚圭史さん(右)とトークをする筆者=2019年9月、東京・吉祥寺シアターこの依頼を受けた当初、「桜姫」と聞き、原作は『桜姫全伝曙草紙(さくらひめぜんでんあけぼのそうし)』(文化2年〈1805〉刊)だと思い込んでいた。これは、山東京伝が著した長編小説(読本=よみほん)で、京伝を研究対象とする筆者にとっては、「桜姫」といえばこれだったのである。

『桜姫全伝曙草紙』(国文学研究資料館蔵)より。清水寺で、清玄(階段にいる僧侶)が桜姫(右手に立つ女性)を見初める場面

『桜姫全伝曙草紙』(国文学研究資料館蔵)より。清水寺で、清玄(階段にいる僧侶)が桜姫(右手に立つ女性)を見初める場面

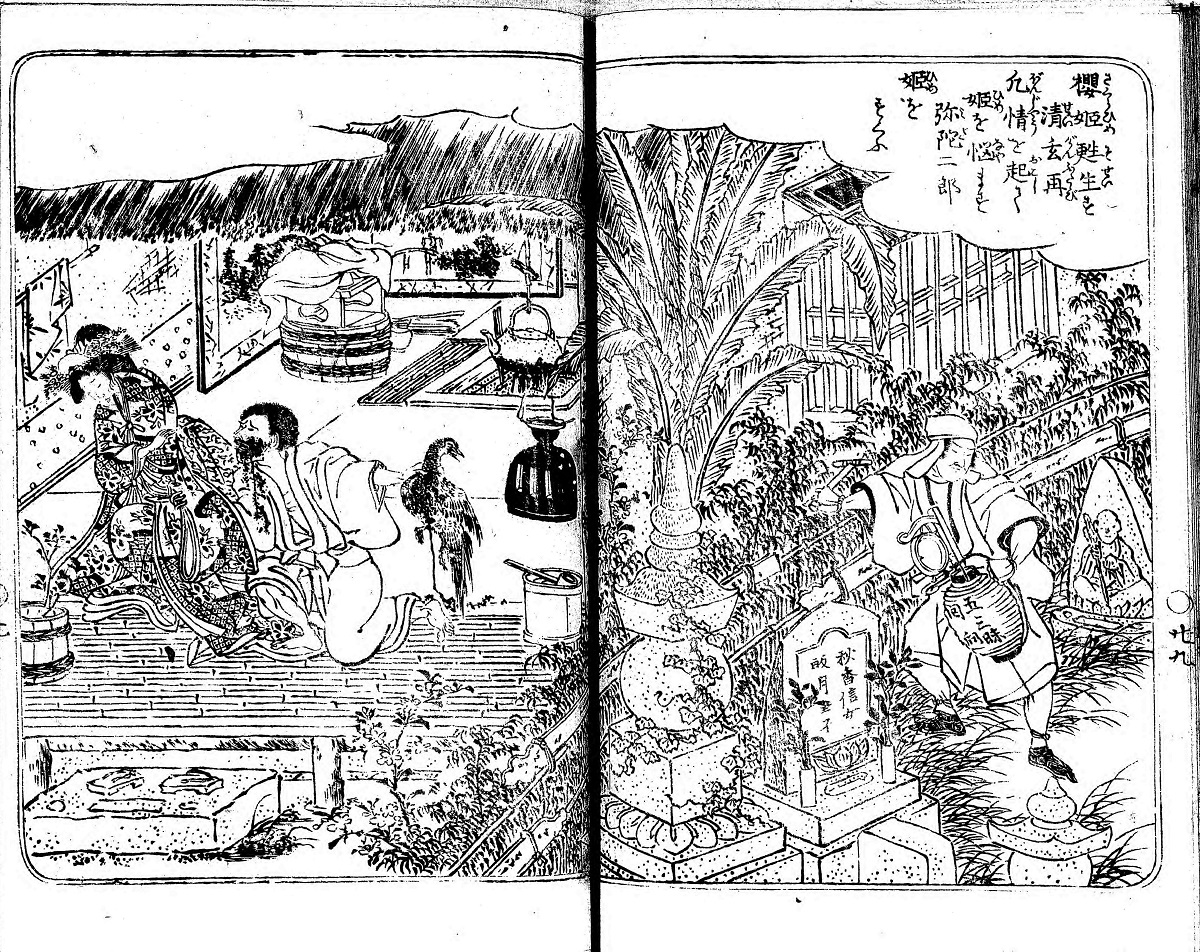

『桜姫全伝曙草紙』(国文学研究資料館蔵)より。庵室で桜姫に迫る清玄。飛んできたキジを食いちぎり、桜姫のために身を落とした境遇を訴える

『桜姫全伝曙草紙』(国文学研究資料館蔵)より。庵室で桜姫に迫る清玄。飛んできたキジを食いちぎり、桜姫のために身を落とした境遇を訴える

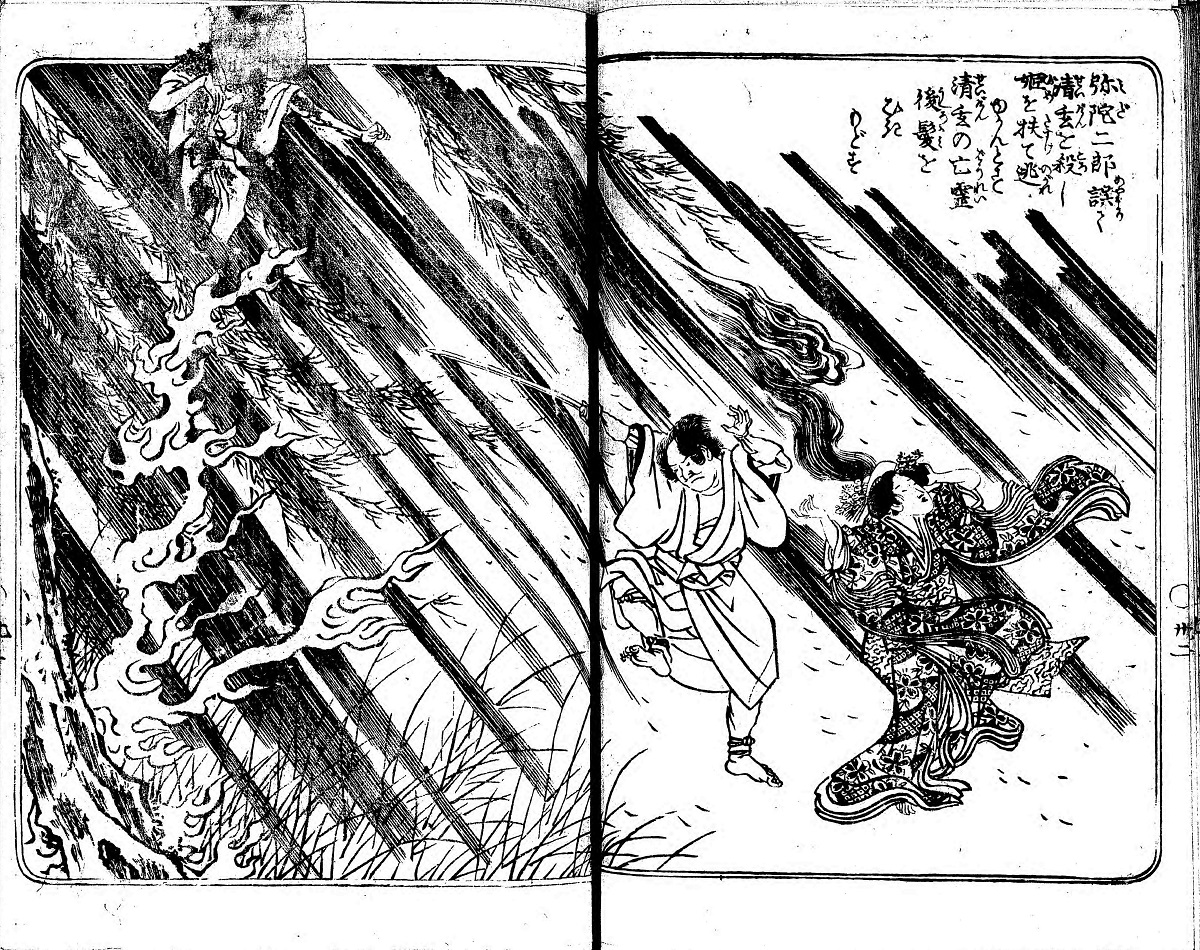

『桜姫全伝曙草紙』(国文学研究資料館蔵)より。清玄は亡霊となって桜姫につきまとう

『桜姫全伝曙草紙』(国文学研究資料館蔵)より。清玄は亡霊となって桜姫につきまとうなぜこのような勘違いをしたのか。それは、「桜姫」が登場する作品が、江戸時代に数多く存在するからである。

桜姫と清玄の物語が確認できる最古の作品は、浄瑠璃の『一心二がびゃく道』だと言われている。現存する資料から、寛文13年(1673)以前には上演されていたと思われるが、詳しいことはまだ解明されていない。

この浄瑠璃に書かれている物語は、以下の通りだ。

美しい桜姫は京の清水観音詣での折、若僧清玄に見初められるが、姫は他の男を婿に迎える。僧侶という立場上、女性と結ばれることが叶わない清玄は、怨霊となり、桜姫と男との婚礼を妨げる。桜姫は何度も婿取りに失敗するが、後に勇敢な田辺吉長により清玄は退治され、吉長と桜姫は結ばれる。

この「桜姫と僧侶清玄」の不幸な出会いの物語は、後世の作品にも受け継がれていった。

中でも、近松門左衛門が歌舞伎化した『一心二河白道(いっしんにがびゃくどう)』(元禄11年〈1698〉初演)は、後の作品群に大きな影響を与えている。

近松が描いた「桜姫」は、次のような運命をたどる。

桜姫は許嫁(いいなずけ)である園部兵衛を嫌い、清水寺で出会った三木之丞に恋をする。清水寺の若僧清玄は三木之丞と衆道(男性同士の恋愛)の関係であるにもかかわらず桜姫に恋慕し、俗の姿となって姫に言い寄るが受けいれられない。破門となった清玄の一心は生霊となって桜姫を苦しめ……。

三木之丞・清玄の関係に加え、清玄から桜姫の一方的な恋情、桜姫から三木之丞への恋慕と、複雑な恋愛を描くのが特徴であるが、清玄の桜姫への報われぬ恋と、凝り固まった執着は、『一心二がびゃく道』にも見られるものである。

この後、数々の芝居や読み物で、僧侶清玄が清水寺で桜姫に恋慕し、執着のため破戒僧となり姫に迫り、死後もなお幽霊となり付きまとうといった要素が踏襲されてゆく。

『桜姫東文章』もその流れをくむものである。

幕末から明治にかけて活躍した浮世絵師、月岡芳年が描いた「清玄の霊桜姫を慕ふの図」(1889年〈明治22〉)。新形三十六怪撰の一枚=国立国会図書館デジタルコレクションより

幕末から明治にかけて活躍した浮世絵師、月岡芳年が描いた「清玄の霊桜姫を慕ふの図」(1889年〈明治22〉)。新形三十六怪撰の一枚=国立国会図書館デジタルコレクションより浄瑠璃、歌舞伎、読み物と様々な物語の中で、桜姫と清玄は何度も人生を繰り返した。同じ運命を抱えた登場人物が、異なる作品(媒体)に登場することは、江戸時代にしばしばあった。

このような、よく知られた伝説・物語・先行作・人物群のことを、「世界」と呼ぶ。

「世界」は作品の枠組み、縦筋だ。そこに「趣向」と呼ばれる横筋、つまり新しい工夫を加えて別の作品を生み出してゆくのが、江戸時代の芝居や文芸の一つの特徴である。

たとえば赤穂浪士の討ち入りを描いた『仮名手本忠臣蔵』は、「太平記」を「世界」に設定し、現実にあった赤穂事件を「趣向」としている。

当時、武家社会のスキャンダルを芝居や小説にすることはご法度であった。そこで、隠れ蓑として、誰もが知っている「太平記」の時代背景や人物を借り、皆の関心が集まる事件を描いて人気を博したのである。

「世界」、つまり枠組みが決まっていると結末があらかじめ分かってしまい面白くないと思われるかもしれないが、作者と読者の間で物語の背景が共有できていることにより、強固な土台の上で自由に遊ぶことができた。無駄な説明が省けるうえ、予想を裏切る展開で観客を驚かせたり、登場人物があらかじめ背負う物語に作者が新たに加えた筋を重ねて、作品に奥行きを持たせたりすることができたのである。

「桜姫」の世界の決まりごとは、前に述べたように、清水寺での、清玄から桜姫への恋慕、執着ゆえの破戒などである。筆者が初めに思い浮かべた京伝の『桜姫全伝曙草紙』もまた、その定型を踏襲している。

ただし京伝の作品では、桜姫と清玄の物語の発端に、桜姫の母親・野分が、清玄の母・玉琴を嫉妬のために殺したという新しい因縁を設定している。一世代前の事件を加え、物語のスケールを大きくし、掘り下げた。こういった部分が「趣向」にあたり、作者の腕の見せ所であり見所なのであった。

『桜姫東文章』はさらに、京都の公家・吉田家が家宝「都鳥」を奪われる御家騒動と敵討(近松門左衛門作『双子隅田川』の影響で成立した「隅田川」の世界)を絡めて、敵役の権助を登場させ、さらに17年前の清玄・白菊丸の心中未遂を設定した。この工夫によって筋はさらに複雑化し、権助という魅力的な悪のキャラクターや、桜姫の驚くべき行動の数々を描き、「桜姫もの」の中でも異色の存在となった。

阿佐ケ谷スパイダース『桜姫』の清玄(左、中村まこと)と吉田(藤間爽子)=©宮本雅通

阿佐ケ谷スパイダース『桜姫』の清玄(左、中村まこと)と吉田(藤間爽子)=©宮本雅通さて、阿佐ケ谷スパイダースの長塚版『桜姫』は、「桜姫もの」の最新作といえるだろう。物語の舞台を戦後日本に設定し、『桜姫東文章』を換骨奪胎している。

始まりは、1931年。清玄は愛する少年・白菊の兵学校行きを嘆き、心中を図る。二人は同じガラス玉を握っていた。白菊が先に海に落ち、清玄は後を追いそこねる。17年後、財をなした清玄が支援している孤児院「さくら学園」から、17歳の少女・吉田が金持ちの入間家に嫁ぐことになった。吉田は、渋々婚家へ向かう汽車の中で清玄と出会う。その時、吉田の手からガラス玉が現れる。入間家に着いた吉田の部屋に、権助という男が転がり込んでくる。出会った途端に「しっくり」きた吉田は、権助には記憶にない、二人の出会いを語り始める。すると互いの腕に同じ釣鐘の刺青が浮かびあがる……。

主人公が「吉田」なのは、『桜姫東文章』の桜姫が吉田家の息女という設定からだ。

彼女はよりドラマチックな展開を望み、清玄と共に堕ちることを「面白い」と言い、ひどい状況になればなるほど、「然るべき時が近づいているのだと感じている」などと喜ぶ。冒頭で述べたように、『桜姫東文章』の桜姫は、高貴な出自にもかかわらず女郎にまで身をおとし、権助を討ち取ることで御家復興を果たすという結末を迎える。劇中の吉田もそうした「物語」を生きることを望んでいる。

しかし、それに逆らう人物がいる。権助である。復員兵であり、戦後の時代を必死に生きる彼は、自分が何らかの作中人物であることを薄々知りながら、自らの運命が吉田の「物語」の中に引き込まれることに憤る。

この人物造形は、近世演劇の持つ「世界」という強固な枠組みへの客観的な視点から生まれた表現だろう。「世界」の決まり事を登場人物自身に意識させつつ、ご都合主義的に振り回される運命をあえて描き直すことで、「戦後」という大きなテーマを示している。

阿佐ケ谷スパイダース『桜姫』の権助(伊達暁)=©宮本雅通

阿佐ケ谷スパイダース『桜姫』の権助(伊達暁)=©宮本雅通長塚さん自身は、近世の作劇法や決まりごとをそれほど意識しなかったと述べておられたが、筆者には、『桜姫東文章』との「入れ子」の構成が魅力的で、作劇における「世界」の有効性を逆説的に証明しているように思えた。

『渦 妹背山婦女庭訓 魂結び』が直木賞に選ばれた大島真寿美さん=2019年7月17日

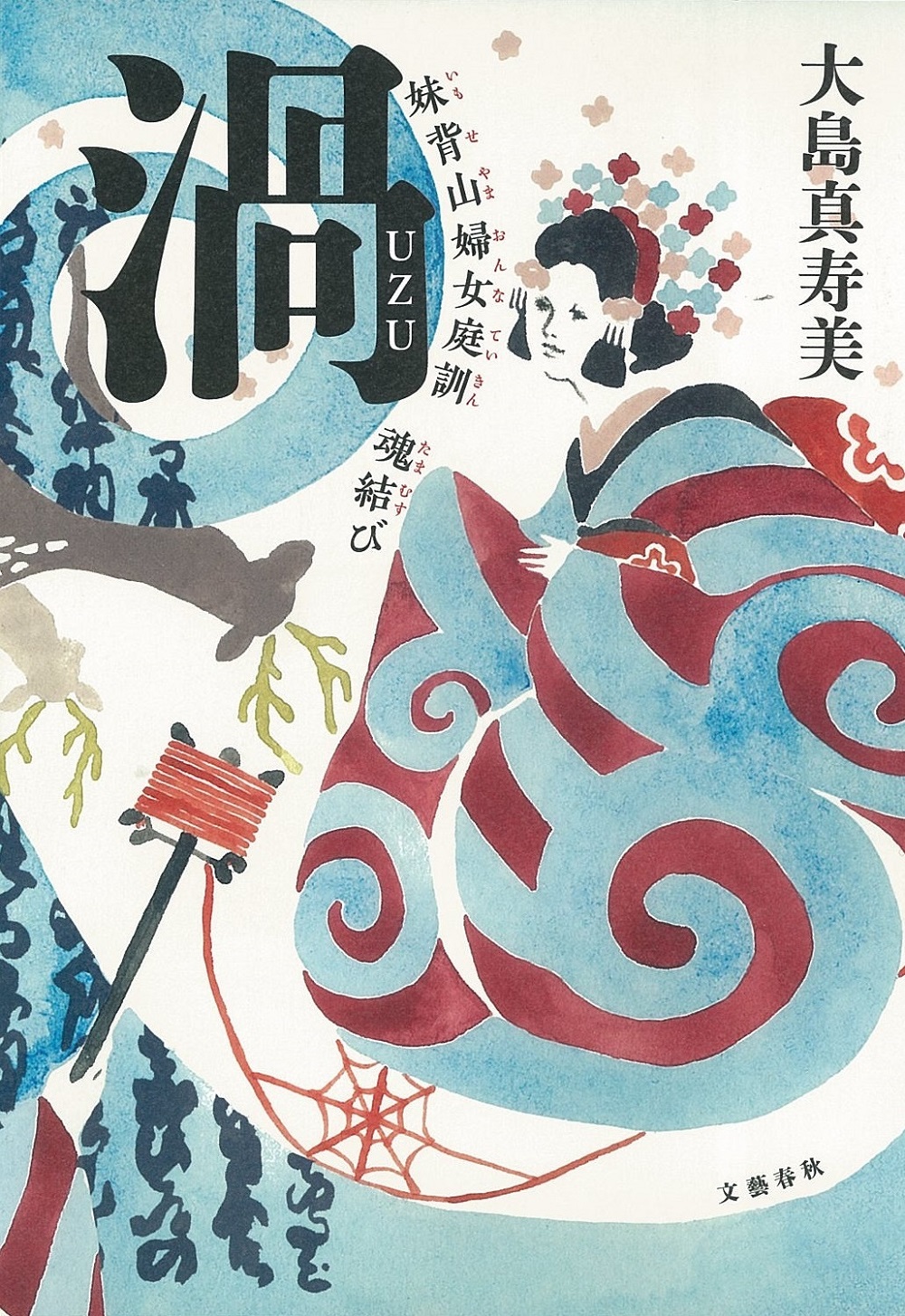

『渦 妹背山婦女庭訓 魂結び』が直木賞に選ばれた大島真寿美さん=2019年7月17日 『渦 妹背山婦女庭訓 魂結び』

『渦 妹背山婦女庭訓 魂結び』ジャンルは変わるが、第161回直木賞受賞作である大島真寿美著『渦 妹背山婦女庭訓 魂結び』(文藝春秋、2019年)にも、「世界」が意識されている箇所がある。

江戸時代の浄瑠璃作者・近松半二の半生を描いた小説で、半二が、代表作『妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)』を構想する時の様子が印象深く描かれている。

『妹背山――』は大化の改新を「世界」にした物語で、現代でも歌舞伎や文楽でしばしば上演される人気作だ。『渦』では、半二が、後半の主要人物である酒屋の娘・お三輪を生み出す場面が丁寧に描かれている。

お三輪は、近くに住む美青年の求女(もとめ)を慕うが、彼は、実は藤原鎌足の息子・淡海で、蘇我入鹿の妹・橘姫と結ばれ、お三輪は淡海のために命を捧げる。お三輪は悲恋の主人公なのだ。彼女のような普通の娘を大きく動かし、魅力的に描くために、これまで培われてきた「世界」が頑丈かつスケールの大きな土台として機能していることが、『渦』の中でつづられている。

また、お三輪が浄瑠璃や歌舞伎の舞台の上で何度も生きることによって、その造形がますます際立つ様が、彼女の独白の形で描かれる。

あすこにすわってこっちみてはるお客はんらがな、お三輪といっしょに泣いたり、胸焦がしたり、怒ったり、悔しがったり、喜んだりしてくれて、たんと心を傾けてくれて、そうすると、その力がお三輪に届いて、お三輪を育てる力にかわるんです。(中略)だんだんと、お三輪がお三輪らしゅうなってきますのや。な、お三輪がようみえるようになってきてませんか。(『渦』より)

新たに生み出されたキャラクターであるお三輪だが、演者と観客に愛されることにより、だんだんと存在が強固になり、彼女が再び生き返る機会を作るのだ。

『渦』の終盤では、現代まで生き抜き人気者であり続けるお三輪が、次のように語る。

おかげさんで、私には、まだちょくちょくお呼びがかかりますのやで。な、えらいもんでっしゃろ。何年経ってもお呼びがかかる。お三輪、また出番やで、てなもんや。操浄瑠璃だけやない、歌舞伎芝居でも、妹背山婦女庭訓はおかげさんで、まだまだ人気演目や。(中略)せやから、私も、いっつも、大忙しやった。そうして、ずうっとこの世の様子を眺めてきました。(中略)そやけど、そないなふうに世の中の様子が変わってきても、ふしぎなことに、妹背山婦女庭訓の性根はちゃあんと伝わってますのや。ふしぎやね。ほんまにふしぎや。妹背山婦女庭訓の性根は何年経っても腐らしまへんのや。

お三輪は何度も転生し続け「古典」となり得た。それは、彼女の造形を強固にした演者と観客の力であり、作品の「性根」の力であった。

「型」や「枠組み」は一見窮屈で、自由さや新奇性がもてはやされる現代においては、面白みがないように思われるかもしれない。しかし、数々の作品の中で繰り返し転生してきた人物やストーリー、すなわち「世界」は、長い時間の中で磨かれ、強度を獲得してきた古典である。それがあるからこそ、そこに安心して寄りかかり、いきいきとした新たな工夫を行うことも可能になる。

現代の創作者が古典を題材とした作品を創り出すときに、様々な方向から「世界」を意識することもまた、新たな表現方法の可能性を広げることであると筆者は考えている。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください